Autor

CNMHFoto

EL ESPECTADORPublicado

28 de marzo de 2025

28 de marzo de 1984: acuerdo de La Uribe, una apuesta por la paz en tiempos de guerra

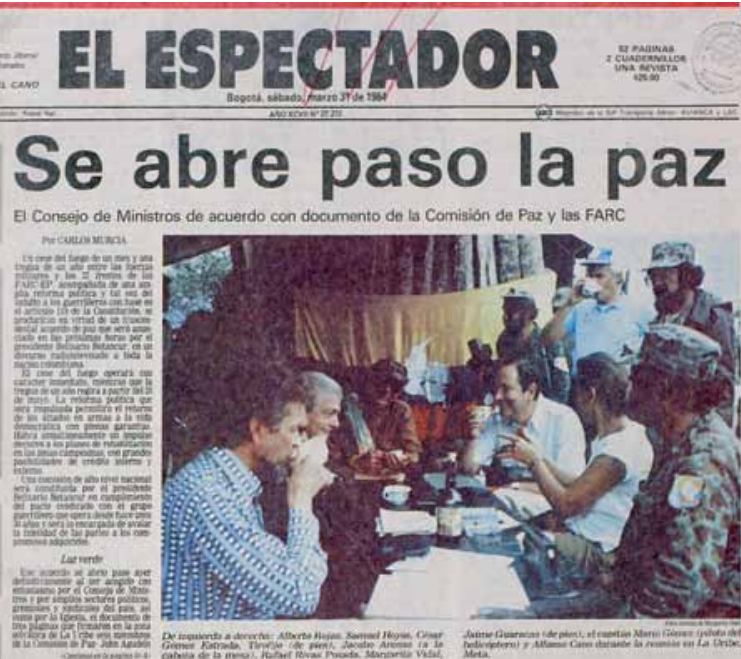

El 28 de marzo de 1984 se firmaron los acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. Un momento clave en la historia del conflicto armado colombiano que apostó por el diálogo en medio de la polarización y la violencia.

28 de marzo de 1984: acuerdo de La Uribe, una apuesta por la paz en tiempos de guerra

El 28 de marzo de 1984 se firmaron los acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. Un momento clave en la historia del conflicto armado colombiano que apostó por el diálogo en medio de la polarización y la violencia.

El 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Meta), el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC-EP firmaron un acuerdo que buscaba transformar la confrontación armada en una oportunidad para la paz. Los acuerdos de La Uribe representaron el primer intento serio por parte del Estado colombiano de abrir un proceso de diálogo con las guerrillas en medio del conflicto armado.

Este acuerdo surgió en el contexto de una política de paz promovida desde el Ejecutivo y fue respaldado por la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, creada para impulsar negociaciones con grupos insurgentes como el M-19, el EPL y la ADO.

Tregua, amnistía y apertura política

Los acuerdos de La Uribe incluyeron una tregua bilateral, amnistías para delitos políticos y una ruta hacia la reincorporación legal de los excombatientes a la vida política. Uno de los avances más destacados fue la autorización para crear un nuevo partido político: la Unión Patriótica (UP).

La UP fue conformada por miembros de las FARC, el Partido Comunista y sectores de izquierda democrática, la cual se convirtió en una plataforma legal para canalizar demandas históricas a través de la vía electoral.

La propuesta de paz también contemplaba:

-

La elección popular de alcaldes

-

Una reforma agraria estructural

-

El fortalecimiento de organizaciones sindicales, campesinas e indígenas

Resistencia institucional y el surgimiento del paramilitarismo

Pese a los avances, el proceso encontró resistencias dentro del mismo Estado. Sectores de las Fuerzas Militares, élites políticas y económicas, incluso la Iglesia católica, manifestaron desconfianza frente al diálogo con las guerrillas.

Esta oposición se intensificó cuando la Procuraduría General de la Nación, por solicitud del presidente Betancur, reveló en 1983 que 69 de los 163 integrantes del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS) eran miembros activos de las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo se empezaron a organizar grupos de autodefensa, amparados por la Ley 48 de 1968, los cuales, posteriormente, darían origen al paramilitarismo. Estos grupos contaron con el respaldo de élites regionales que percibían la expansión de la UP como una amenaza a su poder local.

La «combinación de todas las formas de lucha» y el fracaso del proceso

Mientras el Gobierno impulsaba la apertura democrática, las FARC seguían avanzando militarmente, ampliando su presencia territorial y recurriendo al secuestro y la extorsión. La ambigüedad entre la participación política y la lucha armada alimentó el argumento de que la guerrilla buscaba «combinar todas las formas de lucha», lo que profundizó la desconfianza social e institucional.

Este contexto hostil llevó al fracaso progresivo del proceso de paz, debilitado por las tensiones internas del Estado, el desprestigio del aparato represivo del Gobierno anterior y la escalada de violencia en distintas regiones del país.

Un precedente en la historia de la paz en Colombia

Aunque los acuerdos de La Uribe no lograron consolidar una paz duradera, sí marcaron un cambio en la forma como el Estado colombiano enfrentaba el conflicto armado. Representaron el primer intento serio de reconocer a los actores insurgentes como interlocutores políticos y de abrir una vía democrática para superar la guerra.

Este episodio es clave para entender la historia de los procesos de paz posteriores y las tensiones estructurales que encaraban los intentos de reconciliación en Colombia.

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Informe general: ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Capítulo 2: «Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado colombiano».

Puedes leer el capítulo completo acá: CAPÍTULO II - Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado