Territorios de la memoria: Antioquia, Caldas y Chocó construyen espacios contra el olvido

Territorios de la memoria: Antioquia, Caldas y Chocó construyen espacios contra el olvido

Desde la Dirección del Museo de Memoria de Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica, acompañamos a las comunidades de Antioquia, Caldas y Chocó en la creación de lugares y santuarios de memoria. Estos espacios no solo honran a las víctimas, sino que también se levantan como faros de resistencia y esperanza, promoviendo la no repetición de la violencia. A través de este fotorrelato, te invitamos a conocer cómo avanzan estos procesos en cinco municipios de estos tres departamentos.

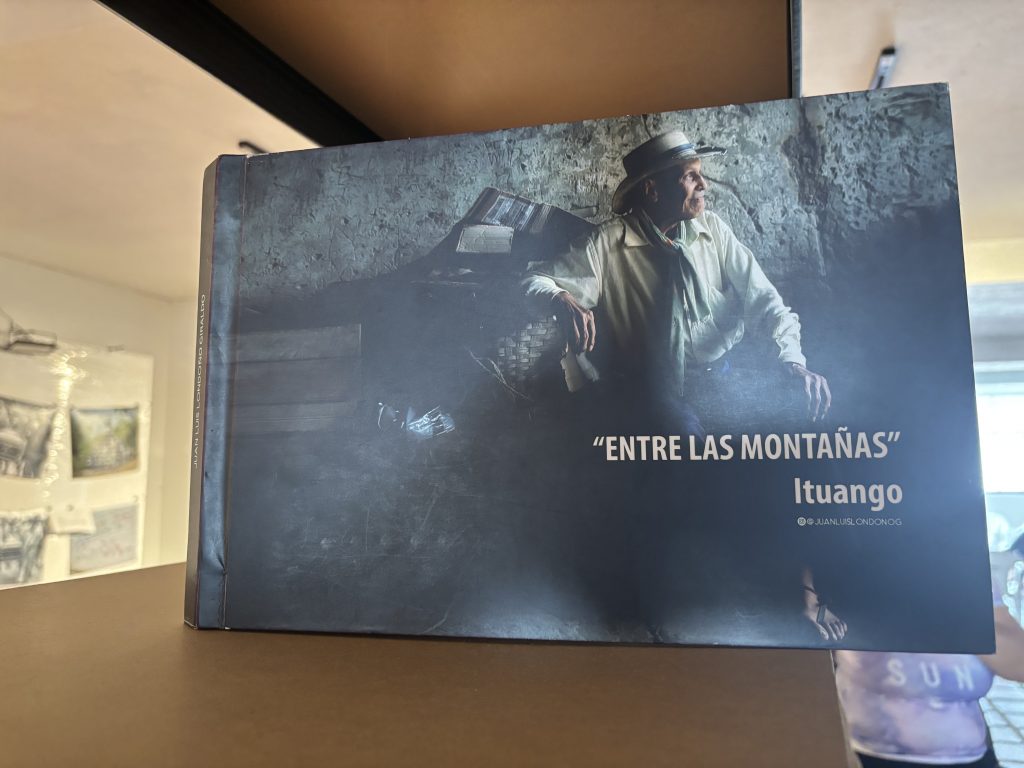

Ituango, Antioquia: resiliencia en cada imagen

Este municipio de Antioquia ha sabido convertir el profundo dolor del conflicto armado en una poderosa fuerza de resistencia y esperanza. Las imágenes del fotógrafo Juan Luis, plasmadas en un libro, narran la historia de un pueblo que, a pesar de las cicatrices, se aferra a su territorio con una valentía inquebrantable.

La construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango reconfiguró el territorio y agudizó el desplazamiento forzado de la población; por eso, durante los encuentros de construcción social de la memoria, las personas dibujaron guacamayas, águilas, tigres y gallinazos. Estos animales no solo son trazos, son símbolos de identidad y un recordatorio de los lazos irrompibles con su tierra perdida.

Riosucio, Chocó: memorias que sanan desde el pasado

En Cañomomo Lomaprieta, un cabildo integrado por 32 comunidades en Riosucio, Caldas, ha gestado un sólido proceso de sanación de las heridas de la violencia. En esa medida, sus habitantes han incorporado el concepto de «memorias largas», un enfoque que va más allá del conflicto armado reciente para explorar cómo la violencia, desde la invasión española, ha impactado en la espiritualidad, la naturaleza, los alimentos, los juegos y las prácticas culturales. Esta es una forma de entender que la memoria es ancestral.

La comunidad de Sipirra ha venido construyendo su «casa de la memoria», un espacio vivo y participativo. Este proyecto se ha enriquecido con el apoyo de universidades y la inclusión de firmantes del acuerdo de paz, quienes encontraron en esta comunidad una segunda oportunidad y un lugar de acogida. A través de cinco líneas de trabajo que abarcan la historia de la asociación de víctimas, la espiritualidad, la seguridad y soberanía alimentaria, la territorialidad y paz, y la línea cultural, esta casa es un símbolo de paz holística e integradora.

Samaná, Caldas: santuarios que protegen la vida

En Samaná, Caldas, estamos acompañando la construcción social del santuario de la memoria para honrar la vida de quienes padecieron el conflicto armado. Esta iniciativa, impulsada por organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Fundación para el Desarrollo Comunitario (Fundecos) y ordenada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha unido a familias buscadoras, mujeres campesinas y a la comunidad en general. Es un esfuerzo colectivo por recordar y dignificar a quienes padecieron la violencia.

Para enriquecer este proceso, y como voto de confianza, las víctimas solicitaron la participación y acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el marco de los Planes Territoriales de Memoria. De igual manera, se ha facilitado un intercambio de experiencias con otros lugares de memoria emblemáticos como los de Trujillo (Valle del Cauca) y la Galería Viva de la Comuna 13 de Medellín (Antioquia). Estos encuentros han servido de inspiración y han fortalecido el tejido social del proyecto.

Turbo, Antioquia: un latido de vida y recuerdo

En el corregimiento de Nueva Colonia del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, se levanta un monumento en memoria a las víctimas de las masacres de la finca La Negra, y las veredas Honduras y Coquitos. Este espacio es un acto claro de no olvido y dignificación.

La comunidad ha plasmado en este lugar el deseo de recordar a sus seres queridos a través de los aromas, los sabores y los colores. En esa medida, describen su lugar de memoria como un «electrocardiograma que sube y baja», un latido de vida lento pero muy fuerte, que se nutre de los recuerdos de los alimentos compartidos y del anhelo de que el espacio se llene de jardines y esperanza.

Vigía del Fuerte, Chocó: una historia propia de resistencia

Foto 9. La comunidad de Vigía del Fuerte, mayoritariamente afrocolombiana e indígena, ha iniciado un proceso para construir su propio lugar de memoria. Este municipio no solo fue escenario del enfrentamiento entre grupos guerrilleros y paramilitares, sino que también acogió a los sobrevivientes de Bojayá, municipio vecino, que llegaron en canoas cruzando el río.

A través de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas, la comunidad ha empezado a recoger sus historias y, junto a la administración municipal, a evaluar los predios para la construcción del lugar de memoria, un proceso que acompañamos desde la dimensión territorial de la Dirección del Museo de Memoria de Colombia y la Estrategia de Territorialización y Transversalización. Con este proyecto, Vigía del Fuerte pretende dejar de ser una nota a pie de página en la historia de Bojayá para contar su propia historia de sufrimiento, resistencia y esperanza.