El plebiscito por la paz: una decisión que marcó el rumbo de Colombia

El plebiscito por la paz: una decisión que marcó el rumbo de Colombia

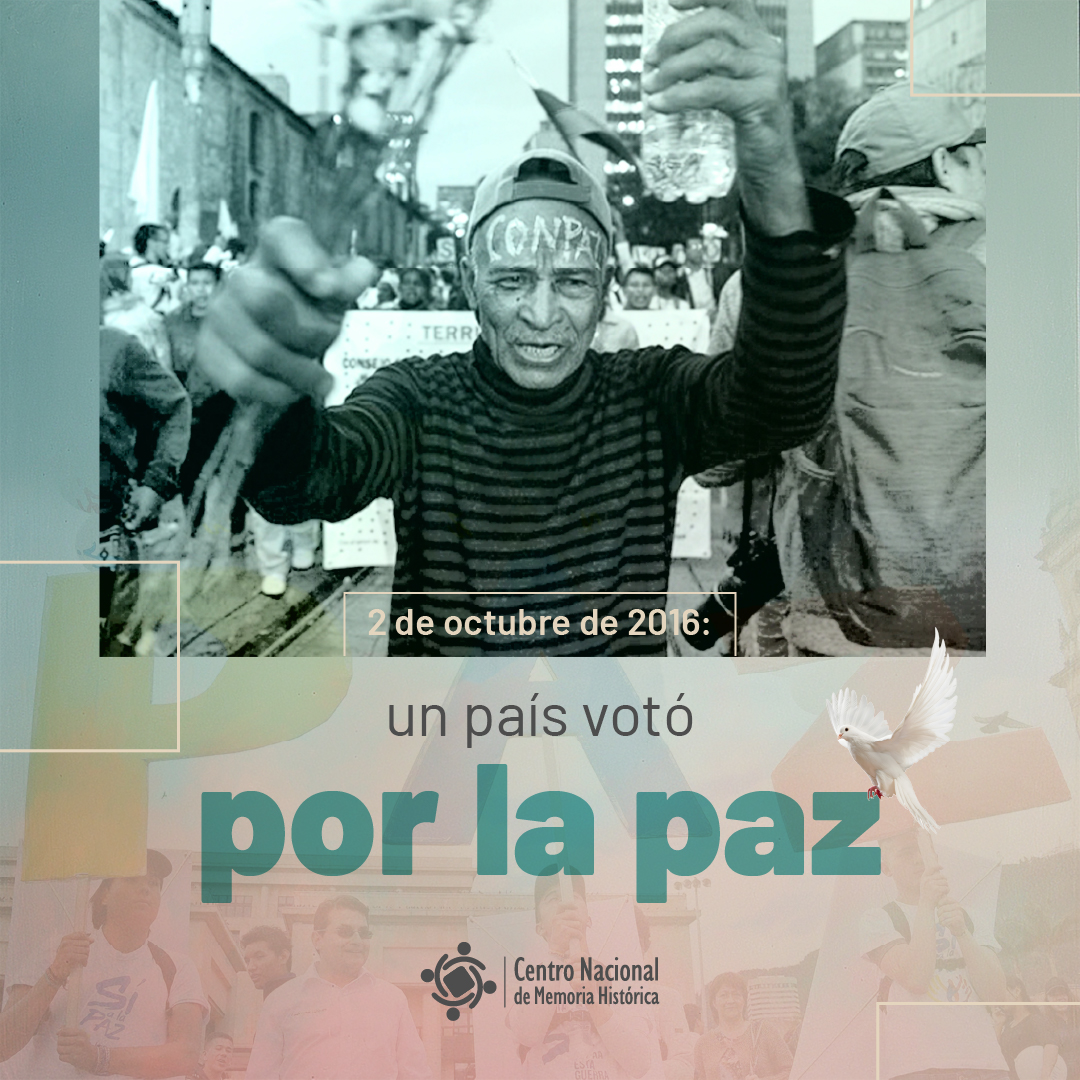

El 2 de octubre de 2016, Colombia vivió uno de los momentos más decisivos de su historia reciente: el plebiscito por la paz. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas para decidir si aprobaban el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, tras más de cinco décadas de conflicto armado. Contra muchos pronósticos, el resultado arrojó un 51,8 % para el «No» y un 49,8 % para el «Sí», con una diferencia de poco más de 53 000 votos.

Lo paradójico fue que, en los departamentos más golpeados por la violencia —como Chocó, Cauca, Putumayo y Caquetá—, la mayoría respaldó el «Sí». Esto evidenció que quienes habían sufrido más directamente los efectos del conflicto estaban más dispuestos a darle una oportunidad a la paz, mientras que en otras regiones del país el escepticismo, el temor y la desinformación tuvieron mayor peso.

El resultado supuso un revés político para el Gobierno y un sacudón en la opinión pública, pero no detuvo el proceso. Tras semanas de diálogos y ajustes, el acuerdo final fue renegociado y firmado nuevamente en noviembre de 2016, esta vez sin ser sometido a votación popular.

El plebiscito no solo fue un mecanismo de participación democrática, sino también un espejo de la complejidad social y política del país. Su legado sigue vigente: la necesidad de construir consensos, fortalecer la pedagogía ciudadana y reconocer que la paz no se limita a la firma de un documento, sino que requiere compromiso, reconciliación y justicia en los territorios.