Libros y documentales para comprender la desaparición forzada en Colombia

Libros y documentales para comprender la desaparición forzada en Colombia

Explora documentales, libros, pódcast y micrositios del CNMH para comprender la desaparición forzada en Colombia y la lucha de las familias por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La desaparición forzada en Colombia es un crimen que no solo arrebata la vida, sino también la certeza: condena a las familias a vivir entre la esperanza y el duelo inacabado. Durante más de siete décadas de conflicto armado, miles de hogares han vivido con esa ausencia; para ellos, la memoria se convierte en un camino de resistencia y en una manera de mantener vivos los nombres y rostros que se han querido borrar.

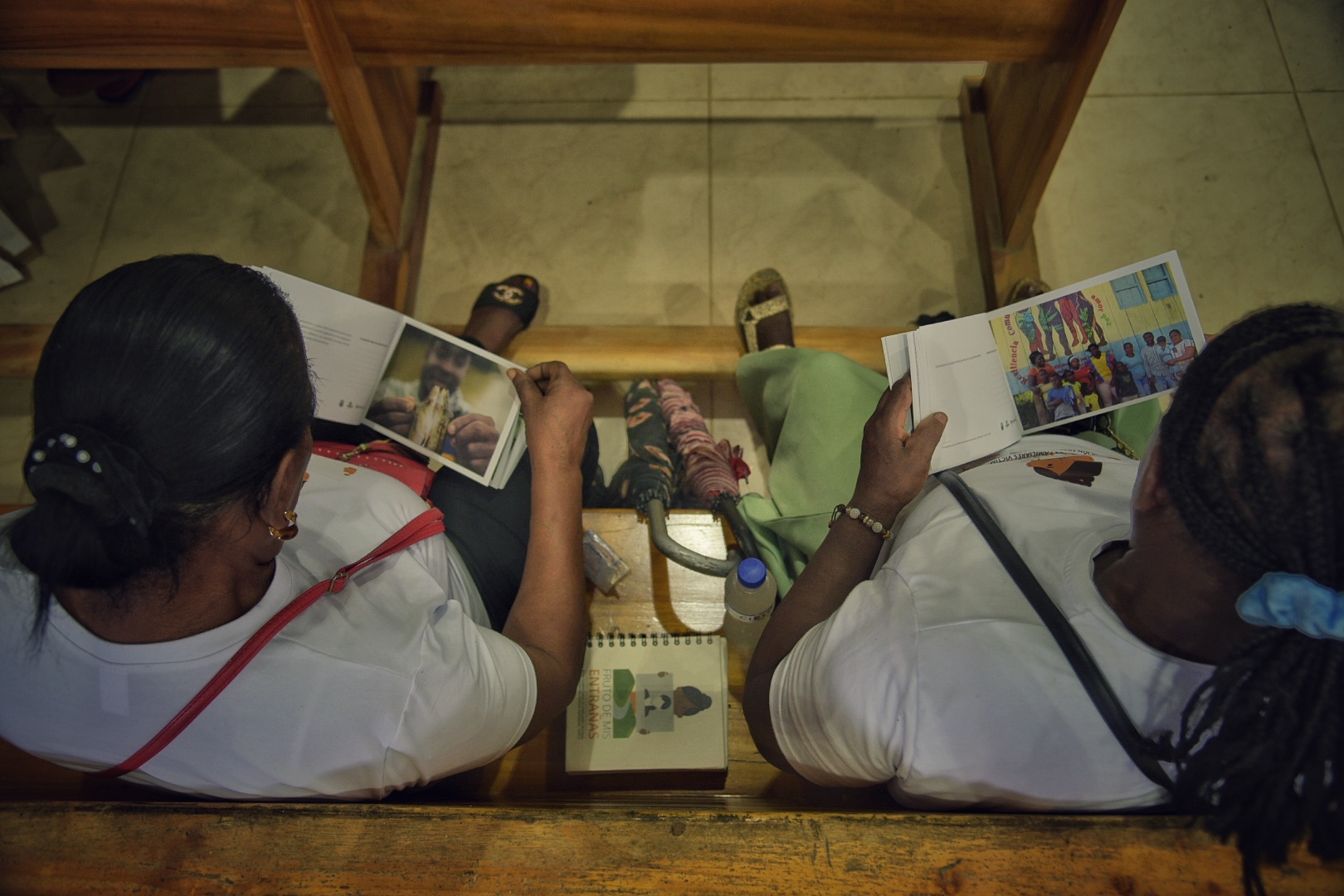

Con ese propósito, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha trabajado junto a las víctimas en la reconstrucción de relatos, investigaciones y piezas audiovisuales que permiten comprender las dimensiones humanas, jurídicas y sociales de este delito. En esa medida, entre los esfuerzos más significativos se encuentran iniciativas de memoria histórica (IMH), documentales, libros, pódcast y micrositios que narran lo sucedido, reconocen a las víctimas e invitan a no olvidar.

En primer lugar, la serie documental del 2024 «No existe el olvido» surgió de un proceso colectivo con los familiares de personas desaparecidas en San Onofre y Rincón del Mar, Sucre. A través de sus testimonios, se reconstruye la historia de un territorio marcado por la violencia y por la lucha de comunidades enteras que, pese al dolor, siguen buscando a quienes les fueron arrebatados. Esta pieza audiovisual no solo muestra la magnitud de la desaparición forzada en esta región, sino que también evidencia la fuerza de las víctimas como portadoras de memoria y resistencia.

Otro trabajo audiovisual que permite acercarse a este fenómeno es «Operación Cirirí» (2017), un documental que recoge la vida y la voz de Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde, desaparecido en 1984 por miembros del Ejército Nacional. Su historia es la de una madre que convirtió el dolor en fuerza y que se convirtió en referente de la lucha por la verdad en Colombia. En esta producción, los recuerdos, los documentos y los testimonios se entrelazan para mostrar el recorrido de una familia en búsqueda, y la importancia de la persistencia y la dignidad como armas frente a la impunidad.

La misma realidad se refleja en «Cuerpo 36», un documental publicado por el CNMH en el 2015, que narra lo sucedido en Puerto Torres, Caquetá, cuando la Fiscalía General de la Nación, en 2002, exhumó 36 cuerpos de víctimas de las llamadas «escuelas de la muerte» de los grupos paramilitares. Sin embargo, uno de estos cuerpos tuvo un destino distinto: el cuerpo número 36 se perdió entre restos óseos en el cementerio de Florencia y, hasta hoy, sus familiares no han podido recuperarlo. Este relato doloroso muestra cómo la desaparición forzada no termina con la muerte, sino que continúa en la incertidumbre de quienes siguen esperando un cuerpo, un nombre o una verdad.

Un aporte sonoro para comprender este crimen es el pódcast del 2022 titulado «Paisajes sonoros del conflicto armado en Colombia», una serie que presenta relatos de vida de hombres y mujeres que han sido impactados por la guerra. Uno de sus capítulos, titulado «María Nancy: vivía feliz hasta que la violencia tocó la puerta», narra la historia de María Nancy Mendoza, una mujer campesina del departamento del Caquetá que, en 1996, vio cómo integrantes del Frente 3 de las antiguas FARC-EP se llevaron de la finca a su hijo mayor, Luis, de apenas 18 años. Desde entonces, su vida quedó marcada por la desaparición forzada, un delito que no prescribe y que, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hace parte de un universo inicial de 132 877 personas desaparecidas en Colombia.

De igual manera, el informe «Memoria de la infamia: desaparición forzada en el Magdalena Medio», publicado por el CNMH en el 2017, recoge 128 testimonios de familiares en diez municipios de esta región, quienes narran desde su experiencia lo que significó la desaparición de sus seres queridos. Sus voces se convierten en guía para analizar los patrones de este delito y, al mismo tiempo, en un homenaje a la dignidad de quienes fueron desaparecidos.

Por su parte, «Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo I», libro del 2014, ofrece una mirada más jurídica e histórica frente al tema. Desde el caso de Omaira Montoya en 1977 —reconocido como la primera desaparición forzada en el país— hasta la tipificación del delito en el 2000, este libro recorre los marcos legales e internacionales que han tratado de responder a un crimen que durante años permaneció en la impunidad. Se trata de una obra que permite entender cómo el Estado colombiano y el derecho internacional han enfrentado, tardíamente, esta práctica.

Finalmente, el libro «Desaparición forzada: balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico» (2014) recoge el esfuerzo de investigadores y académicos que, en medio del conflicto armado, asumieron la tarea de reconstruir las historias que la guerra había intentado silenciar. Este balance muestra cómo el CNMH ha trabajado por la verdad y la memoria en un país que vivió sumido en la violencia durante más de 50 años, ofreciendo una mirada profunda sobre el papel de la investigación en el esclarecimiento de la desaparición forzada.

A estos productos se suma el micrositio diseñado por el CNMH en el 2015 «Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia», un espacio digital que reúne testimonios, análisis y recursos sobre este crimen. El portal no solo da cuenta de las cifras —más de 60 630 personas desaparecidas en los últimos 45 años—, sino que también explica las consecuencias que la desaparición forzada deja en las familias y en la sociedad. Es un lugar para reconocer la dignidad de las víctimas y mantener viva la memoria de quienes aún son buscados.

Estos documentales, libros y micrositios están conformados por relatos de dolor, resistencia y dignidad que nos recuerdan que la desaparición forzada no es un hecho del pasado, sino una herida que aún atraviesa a miles de familias en Colombia. Conocerlos, difundirlos y reflexionar a partir de ellos es una forma de acompañar a quienes siguen buscando y de comprometernos, como sociedad, con la verdad, la justicia y la no repetición.