Autor: comunicaciones cnmh

Lanzamiento de la muestra expositiva «Bordando memorias de emancipación»

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos apoya la protección de un archivo personal en San Juan de Rioseco

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

En Jericó, Vaupés, la estrategia SaNaciones se tejió desde la palabra y el conocimiento

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Hacer memoria para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El V Foro sobre los Orígenes del Conflicto Armado se realizó en Pasto con una mirada al valor de la memoria histórica de Nariño

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

«El segundo»: la memoria audiovisual como puente hacia la transformación en la Cinemateca de Bogotá

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

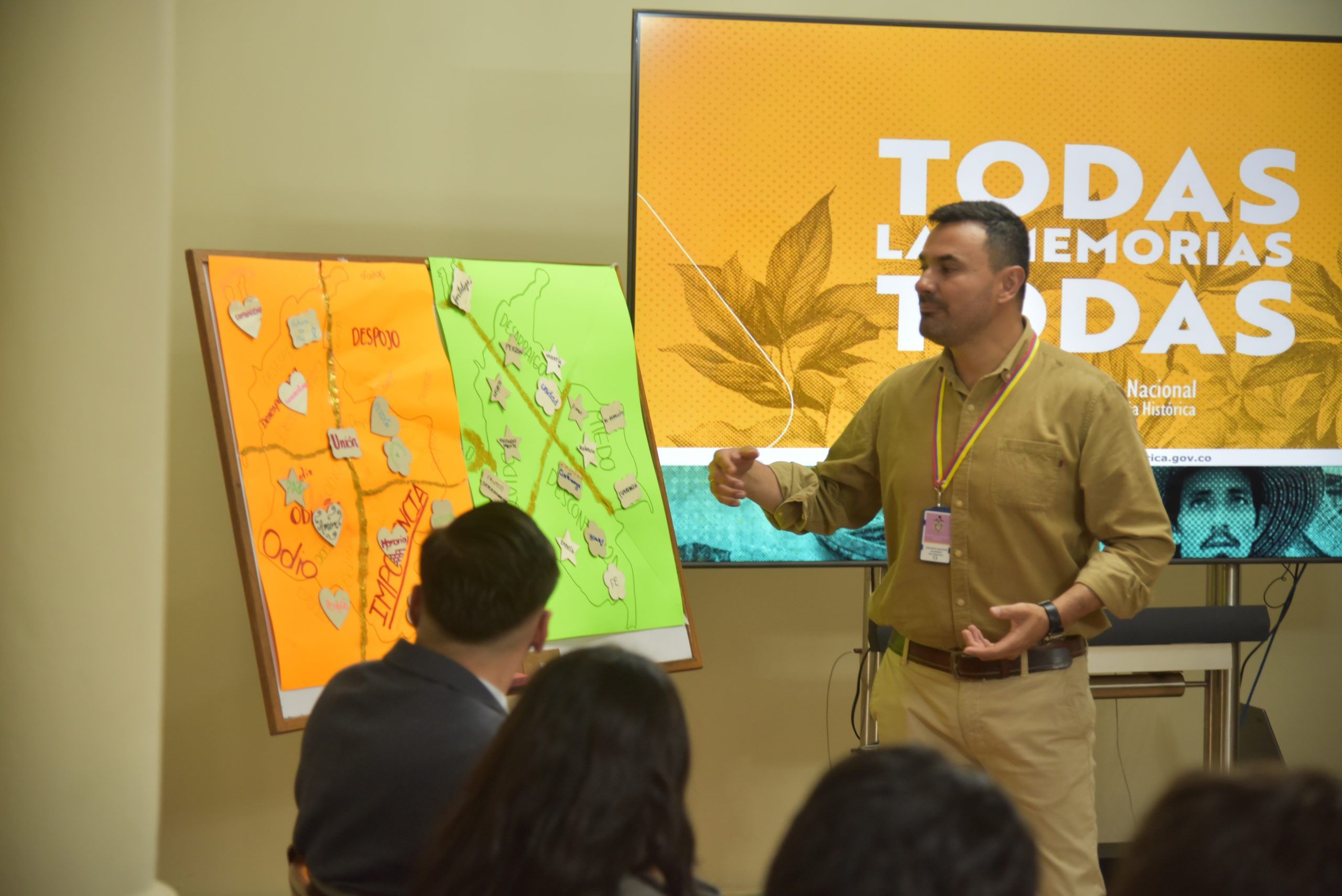

La memoria histórica llega a la Cancillería para construir paz

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Resguardo Indígena Gran Tescual (Sisayay Inti-Quilla) protege su memoria con la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Valle del Cauca avanza en la construcción de un plan para las acciones de memoria que se llevarán a cabo durante los próximos años: víctimas y CNMH concertan el Plan Territorial de Memoria

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co

Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD