La memoria como brújula: la Javeriana acoge «La educación abraza la memoria en la búsqueda»

Búsqueda de personas desaparecidas, CNMH, Comunicado de prensa, Desaparición Forzada, La educación abraza la memoria, Semana del Detenido Desaparecido

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Búsqueda de personas desaparecidas, CNMH, Comunicado de prensa, Desaparición Forzada, La educación abraza la memoria, Semana del Detenido Desaparecido

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

19 comerciantes, Bucaramanga, CCJ, Desaparición Forzada, Documental, Familias buscadoras, Iniciativa de Memoria Histórica, Memoria Histórica

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Antioquia, Centro Nacional de Memoria Histórica, Cine, Conflicto Armado, Desaparición Forzada, Día de los Muertos, Magdalena Medio antioqueño, Memento mori, Puerto Berrío., Río Magdalena

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Antioquia, AUC, Cocorná, Desaparecidos, Desaparición Forzada, Eln, FARC-EP, Oriente antioqueño, Quebrada Guayabal, Río Samaná Norte, San Luis, víctimas del conflicto

Escrito por CNMH en . Publicado en Noticia, sin categoria.

CNMH

Hornos de Juan Frío durante inspección judicial. Fotografía suministrada por La Opinión al CNMH.

2 enero 2024

La más reciente investigación del CNMH reconstruye la historia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en 30 municipios de Norte de Santander entre 1999 y 2004.

En la larga historia del conflicto armado en el departamento de Norte de Santander ―ubicado al nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela―, sobresalen los impactos humanitarios producidos por el Bloque Catatumbo (BC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una estructura compuesta por cuatro frentes desplegados en 30 municipios, bajo el comando de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano.

Para aportar al esclarecimiento de los crímenes perpetrados por esta estructura, el Centro de Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de presentar en Cúcuta su más reciente informe: Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo, compuesto por dos tomos. La investigación hace parte de una serie sobre el origen y la actuación de los grupos paramilitares en las regiones, que reúne centenares de testimonios de excombatientes vinculados al Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad ―entre otras fuentes―.

El tomo I, titulado El estallido de un trueno ajeno, reconstruye la historia del BC, que operó entre 1999 y 2004, cuando se desmovilizó como resultado del proceso de negociación entre las AUC y el Gobierno colombiano. El documento detalla las estructuras y formas de operar de los frentes La Gabarra, Tibú, Fronteras y El Tarra.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

El tomo II, Guerra sin fronteras, resistencias sin límites, está centrado en los daños que el BC produjo en la sociedad nortesantandereana, pero también en las estrategias de afrontamiento de familias, comunidades y organizaciones. Estas últimas, situadas en el marco de la justicia transicional existente, la recomposición de formas organizativas y el impulso de acciones territoriales de memoria.

Entre muchos de sus aportes, el informe se destaca por la documentación de los espacios donde se violentaron y ocultaron los cuerpos de las víctimas; bienes civiles ―rurales y urbanos, privados y comunitarios― empleados como centros de tortura, asesinato, inhumación y cremación. Además, registra aquellos lugares que han sido renombrados, resignificados y erigidos como monumentos en memoria de las víctimas.

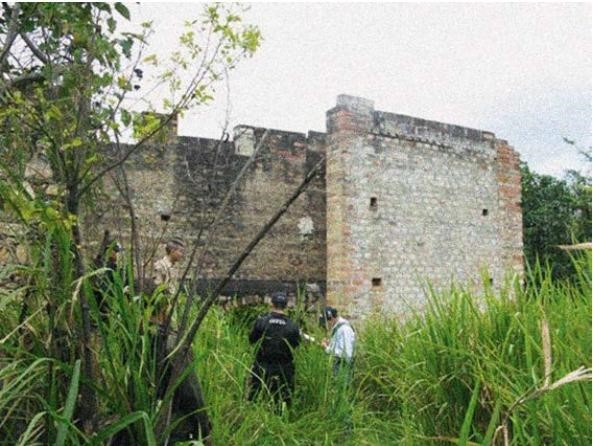

El BC ha sido reconocido públicamente por incinerar los cuerpos de sus víctimas. En una antigua fábrica de ladrillos ubicada en el corregimiento Juan Frío, en el municipio Villa del Rosario, varias decenas de cuerpos ―previamente inhumados― fueron cremados en hornos para evitar que fuesen descubiertos por la Fiscalía General.

Además de esos hornos ―recientemente intervenidos por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas― el informe del CNMH documentó la existencia de otros lugares de incineración a cielo abierto: las fincas Pacolandia, de Cúcuta; y Aguasucia, ubicada en inmediaciones del río Táchira.

Consulte aquí el El estallido de un trueno ajeno

Los ríos de la región también fueron usados para la desaparición de las víctimas. Al respecto, el informe señala: “Los principales ríos convertidos en acuafosas fueron los ríos San Martín, Campo Tres, Oro, Tarra, Zulia, Sardinata y, por supuesto, Catatumbo. En este último se establecieron puntos frecuentes de desaparición forzada”.

Ruinas de calabozo paramilitar en la base El Sesenta. Fotografía de Jhon Jairo Jácome para La Opinión y suministrada al CNMH.

Los paramilitares, además, establecieron centros urbanos de detención, tortura y asesinato: en La Gabarra, la base paramilitar El Sesenta y una casa ubicada en el barrio Once de Noviembre; en Tibú, “la casa de los enfermos”; en El Tarra, las residencias El Popular, El Capri y América; y en Las Mercedes (Sardinata), la Cantina Verde.

La destinación de viviendas y bases paramilitares para la perpetración de graves crímenes ocurrió «en prácticamente todos los municipios donde tuvo control el BC», según el informe. La Cúcuta urbana no fue la excepción; parqueaderos ubicados en el sector de Alejandría fueron usados como sitios de retención, mientras un sector de la central de abastos que se encontraba desocupado fue utilizado como lugar de torturas y ejecuciones.

Consulte aquí Guerra sin fronteras, resistencias sin límites

Espacios de uso comunitario también fueron usados por los paramilitares para arrojar los cuerpos de sus víctimas, lo que produjo temor en la población y restringió su uso. Así ocurrió con una cancha de fútbol ubicada en el barrio Cerro Norte, de Cúcuta, nombrada como El Chulo por la frecuente aparición de cadáveres. El sitio conocido como La Virgen, en Sardinata, también «fue convertido en una zona de ejecución y de abandono de cadáveres», de acuerdo con la investigación.

Algunos de los sitios donde el BC perpetró graves crímenes han sido apropiados, renombrados y resignificados por organizaciones y comunidades de la región, tal como destaca el informe del CNMH.

Es así como en distintos municipios se han erigido placas y monumentos en memoria de las víctimas: en La Gabarra, en el sitio donde funcionó la base El Sesenta; en Sardinata, en la Virgen de la Ye, la Casa de la Cultura y el cementerio del corregimiento Las Mercedes; en El Tarra, en el parque principal; y en Cúcuta, en la central de abastos.

Memorial por las víctimas en el cementerio del municipio de Sardinata. Fotografía de Camilo Villamizar Hernández para el CNMH.

Otros lugares han sido renombrados. La cancha El Chulo se llama hoy cancha de La Paz; una asociación cultural de El Tarra lleva el nombre del exalcalde José de Dios Díaz Núñez, asesinado por el BC en 2003; y el frigorífico de Sardinata fue llamado Félix María Hernández Casas, en honor al pesero asesinado por paramilitares en 2000.

Lea también: 14 042 desmovilizados de grupos paramilitares han aportado a la memoria histórica

Las comunidades también han destinado lugares para la construcción de memoria y la documentación de violaciones a los derechos humanos. Es el caso de la Casa de la Memoria de El Aserrío, en Teorama; y las tres Casas de Derechos que existen en el Catatumbo.

La investigación del CNMH destaca el “insuficiente acompañamiento del Estado” a las iniciativas de memoria de los municipios donde operó el BC, donde existen importantes demandas de la comunidad para dignificar la memoria de las víctimas en el espacio público.

Los dos tomos de Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo contribuyen al esclarecimiento de las alianzas entre el BC y agentes estatales, las fuentes de financiación de esa estructura paramilitar y los crímenes perpetrados contra la población civil.

Haciendo uso de múltiples fuentes, la investigación concluyó que «este grupo paramilitar tuvo como uno de sus patrones de macrocriminalidad el arrasamiento de caseríos completos», lo que fracturó la economía campesina y habilitó la siembra de grandes extensiones de palma de aceite.

Esta publicación se suma a otros aportes realizados por el CNMH para la reconstrucción de la memoria en Norte de Santander. Entre ellos, Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander (2014), Con licencia para desplazar. Masacres y configuración territorial en Tibú, Catatumbo (2015) y Catatumbo: memorias de vida y dignidad (2018).

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Bloque Catatumbo, Catatumbo, Desaparición Forzada, hornos crematorios, Informes, Investigaciones, Norte de Santander, Paramilitares, Paramilitarismo

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Galería de la memoria de las víctimas del municipio de Palestina, en el sur del Huila. Foto: Camila Galindo para el CNMH.

11 septiembre 2023

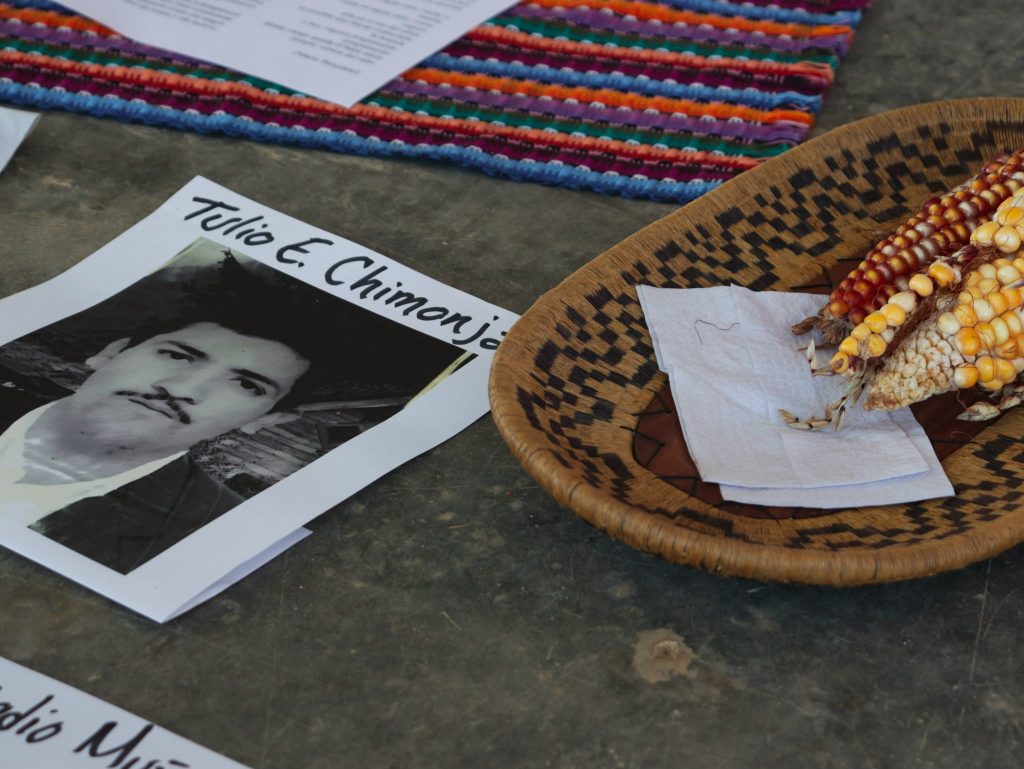

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la desaparición de Tulio Chimonja, su familia, que lidera la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol), invitó a organizaciones, iglesias, víctimas y firmantes de paz a una jornada de memoria.

A Tulio Enrique Chimonja se lo llevaron de la finca El Recuerdo el 3 de septiembre de 1983. Era una noche de luna llena en la que Fanny Coy, su esposa, pudo ver con claridad los rostros de quienes sacaron a su marido de su cama, en la vereda San Isidro del municipio de Palestina (Huila), donde lo único que suele sonar en la penumbra son los grillos, las ramas de los árboles que se mecen en las noches y la corriente del agua de los riachuelos que descansan en los patios de las casas.

Fanny lo cuenta con una dignidad apabullante, como si contara una historia cualquiera, sentada en una silla, en esa misma finca donde vio por última vez a su esposo, y en una noche de septiembre donde suenan también las chicharras y el ladrido de los perros taciturnos. Narra todo en detalle: cómo le avisó a su suegra, al líder social de la época —«¡Esos hijueputas lo mataron!», le dijo— y cómo una semana después, luego de ver pasar por el pueblo una y otra vez a esos que se llevaron a Tulio, les preguntó qué habían hecho con él. Así constató que su marido estaba muerto, pero nunca le devolvieron su cuerpo.

Fanny Coy, campesina y lideresa del municipio de Palestina (Huila), durante el evento de conmemoración de la desaparición forzada de su esposo hace 40 años. Foto: Camila Galindo para el CNMH.

Fanny Coy, campesina y lideresa del municipio de Palestina (Huila), durante el evento de conmemoración de la desaparición forzada de su esposo hace 40 años. Foto: Camila Galindo para el CNMH.

«Y bueno, qué bueno tenerlos aquí esta noche», dice Fanny y se devuelve a la cocina a seguir preparando el arroz, la yuca y el cerdo que les dará a sus casi 65 invitados, a los que nunca les falta el tinto que ella prepara con el café que siembra en su finca.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

Sus invitados están allí porque la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol), liderada por su hijo Enrique Chimonja y su nuera María Eugenia Mosquera, organizó el «Encuentro territorial interétnico: la memoria en la búsqueda, restauración y tejido de paz integral», justo el fin de semana de conmemoración de los 40 años de la desaparición de Tulio.

Aunque aún duele —Enrique se quiebra al recordarlo—, Fanny ha decidido celebrar la vida. Ella, la lideresa Fanny Coy, es sobreviviente del genocidio político de la Unión Patriótica (UP) y sembradora de paz territorial en la zona de biodiversidad La Esperanza. En esa parcela que cuida a veinte minutos de su finca, cruzando cosechas, tiene su alma, porque su vida es el campo.

Durante el recrudecimiento del conflicto en Palestina —en 1985 hubo una masacre en la que asesinaron a José Jaime Loaiza, de la UP, y a cuatro personas más que se encontraban con él en su finca, entre ellos Martín Humberto Coy, hermano de Fanny—, ella se movió algunos metros: entre veredas, hacia el casco urbano, pero nunca abandonó Palestina. Lo suyo es el campo y ahí reside su resistencia. «¡Si yo lo que sé hacer es sembrar! ¿Cómo me iba a ir?», dice.

Foto de Tulio Enrique Chimonja, desaparecido el 3 de septiembre de 1983. Foto: Camila Galindo para el CNMH.

En Palestina hay una bicicleta vintage que rueda por el municipio y tiene un letrero: «Tulio Enrique Chimonja. Sep 3/83. Desaparecido». La usa Enrique, el mayor de los hermanos Chimonja, y la usan sus sobrinas, que pedalean, como una vez lo hizo Tulio, por ese pueblo metido en el macizo colombiano, tierra de indígenas andaquíes y laboyos donde, según cuenta la historia, el conquistador Pedro de Añasco le robó el hijo a la cacica Gaitana.

«Estos territorios, de alguna manera, así como son para la agricultura, son fértiles para la lucha social», dice Enrique Chimonja. La lucha de su familia es pedalear con el nombre de su patriarca a cuestas, es escribirlo una y otra vez en pancartas con las que adornan su hogar, nombrarlo para no olvidarlo. Es sembrar.

Conoce también los procesos de resistencia de Bolívar.

«Cada vez que alguien se suma a la siembra, hay más esperanza de que algo vamos a cosechar», dice Enrique, quien ha invitado a los 65 huéspedes a sembrar en la zona de biodiversidad La Esperanza, en la vereda Montañita. Desde la comunidad de paz de San José de Apartadó, desde Buenaventura, desde el Putumayo y Caquetá, desde Neiva, desde el Cauca… de todas partes vienen los invitados, líderes y lideresas de sus territorios, quienes comparten su trabajo en los procesos de búsqueda de desaparecidos y en la construcción de paz. Algunos toman guayacanes, otras cogen cedros, otros robles rosados y negros, ocobos, y los siembran en la parcela que antes fue escondite de actores armados, según cuenta Fanny.

«¿Alguien tiene una tijera o un machete? Tengo que cortar esta raíz, porque está muy larga y, si no, la mata no crece», dice el Tigre con su cara de saberlo todo sobre el campo. Es uno de los firmantes de paz del Bloque Sur que ha acompañado este proceso de la zona de biodiversidad. Junto a casi una decena de sus compañeros, le ha apostado a este acompañamiento en un acto de reparación a las víctimas. De las filas de las FARC-EP, que tanto azotaron al municipio, salieron quienes ahora siembran junto a ellas árboles y nuevas posibilidades.

«Yo vine por primera vez en 2019, porque una compañera no podía venir. Vine, pero no me imaginaba lo que era», cuenta la Cacica (o Nidia Arcila), la única mujer firmante que acompaña este proceso. Llegó desde Neiva, como otras veces lo hizo acompañada por su compañero sentimental, también reincorporado, que fue asesinado el 4 de julio de 2022. Ella no deja de sentir miedo, pese a ser la Cacica: «Yo volví hoy, pero puede que no vuelva», dice con la voz entrecortada, exigiendo garantías al Estado y pidiéndoles a los colombianos que le permitan no vivir estigmatizada, señalada.

Como la Cacica que es, llegó y participó de la olla comunitaria, llevó las achiras que hace para vender como parte de su proyecto productivo, sembró árboles y les habló a todos del compromiso de los firmantes de paz que genuinamente acompañan a las víctimas.

Conpazcol entregó al CNMH un informe de esclarecimiento sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado en Palestina. Foto: Camila Galindo para el CNMH.

Conpazcol entregó al CNMH un informe de esclarecimiento sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado en Palestina. Foto: Camila Galindo para el CNMH.

Luego de una celebración intereclesial que unió a la Iglesia luterana de Colombia y los saberes del líder de un resguardo indígena del pueblo nasa que llamó a la lectura de la Biblia y a la armonización de la jornada con rituales indígenas, Conpazcol entregó al Centro de Memoria Histórica el informe La verdad desde nuestras aves, los guácharos: memoria al vuelo en un territorio biodiverso. Ahí estuvo la Cacica, representante de los firmantes, para dar el espaldarazo a los Chimonja, esa familia que ha sabido perdonar y que los acoge como huéspedes.

«Esto ha sido parte de un sueño que ahora… me da mucho gusto saber que hay muchos procesos organizativos, que hay muchas víctimas, que hay instituciones, que hay un gobierno que por primera vez se hace presente en 40 años, y la convicción de que sí es posible hacer el cambio, y que el cambio además está en los territorios»: a Enrique Chimonja se le quiebra la voz al decir esto. Tiene razones. Ha metido en su casa a 65 personas venidas de diferentes partes del país, entre víctimas y firmantes de paz, líderes de la Iglesia cristiana y autoridades indígenas, para compartir cama y comida, para sembrar cedros y robles, para bailar juntos.

Al paso del acto protocolario de entrega del informe, de la siembra masiva, le sigue el canto. Cantan guabinas y boleros, el sanjuanero huilense, y comienza el baile. Al verlos, mientras el sancocho se cocina, es imposible imaginar los caminos recorridos por todos, sus dolores y culpas, y especialmente la forma en la que se conocieron y acabaron ahí, reunidos, a ritmo de guitarras y aplausos. Tiene razón Enrique: es posible hacer el cambio y hacerlo desde los territorios, esos que conoció el país porque coparon los titulares en las épocas más violentas. Ahora es tiempo de bailar, porque el dolor ha dado tregua y se ha cambiado el rumbo de la historia. Porque, como gritó Fanny, anfitriona excepcional: «¡Estamos vivos!».

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Acuerdo de Paz, Conpazcol, Desaparición Forzada, Firmantes de paz, Huila, Palestina, unión patriótica

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Una víctima visita el bosque humanitario de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) durante la conmemoración, en Saravena (Arauca), del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

7 septiembre 2023

El bosque humanitario de Saravena: un lugar que recoge la memoria de los desaparecidos

En Saravena (Arauca), entre el 30 de agosto y el 1.o de septiembre, se realizó la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las víctimas se congregaron para recordar y dignificar a aquellos que les fueron arrebatados por el conflicto armado.

Detrás de un colegio en Saravena (Arauca), se extienden más de 30 árboles de yopo, cuyas ramas se abren como sombrillas. Al lado de cada uno reposa un letrero con el nombre de una víctima de desaparición forzada; muchas veces, los familiares pasan por aquel lugar que dignifica a aquellos que no han podido ser encontrados.

Es el bosque humanitario de Saravena, un paraje en el que crecen las raíces no solo del yopo, sino también de la esperanza de las familias buscadoras. Emperatriz Montes, rectora de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR), explica que el colegio reconoce el bosque como un espacio sagrado por «cada árbol que sembró una mamá, sobrina, tío o hermana, en memoria de su familiar desaparecido».

En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —realizada del 30 de agosto al 1.o de septiembre—, las víctimas regresaron al bosque humanitario y llevaron los retratos de sus familiares. Nadie les dijo qué hacer, pero tras la caminata hacia el terreno cada una buscó el árbol que lleva el nombre de aquel ser querido que aún espera encontrar.

Lo cierto es que ese centro de memoria no siempre fue así. Antes de 2020 era reconocido por ser un botadero de basura y fue gracias a la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asofavida) que se limpió, cuando se sacaron de allí más de 50 llantas de carros, 25 pupitres y 20 volquetadas de desechos. «Esto era un peladero, como la quebrada de La Pava, pero lo transformaron ellas y lograron un bosque en dos años y medio», agrega la rectora.

Yolanda Montes, integrante de Asofavida y lideresa reconocida en la región del Sarare, señala que todo fue gracias al trabajo colectivo en minga. «Preguntamos por diez mujeres que quisieran venir y así fuimos limpiando —afirma la también exalcaldesa de Saravena—. Cada fin de semana eran grupos distintos y cuando ya no había más escombros, quisimos hacer este acto simbólico».

Integrantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) y víctimas del conflicto armado honran y dignifican la memoria de sus familiares dados por desaparecidos.

Integrantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) y víctimas del conflicto armado honran y dignifican la memoria de sus familiares dados por desaparecidos.

En Saravena, el conflicto armado es una realidad de la que no se habla, pero hay personas que quieren romper con ese tabú. Desde la rectoría del CDR, Emperatriz Montes decidió abrirle la puerta del colegio a la vida de los estudiantes con todas sus realidades y, así, empezó a hacer un censo de quiénes eran víctimas del conflicto, dónde vivían y cuáles eran sus historias.

El ejercicio de diagnóstico arrojó que el 70 % de los estudiantes eran víctimas directas. «Fueron cifras asombrosas para nosotros, que nunca nos habíamos preguntado esto», precisa la rectora. La sorpresa fue aún mayor cuando cruzaron la información con Asofavida y se dieron cuenta de que había madres de familia que hacían parte de esa organización.

Desde ese momento, las aulas están abiertas para hablar del conflicto armado y del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP. Los docentes han empezado a romper el tabú que impera en Saravena no solo desde las clásicas cuatro paredes con pizarrón, sino que caminan por el bosque humanitario que los alumnos terminan cuidando como un lugar sagrado.

También te puede interesar la historia de desplazamiento del corregimiento de Aquitania.

Carlina Londoño Montes, docente del CDR, se refiere al compromiso que tiene con los estudiantes del colegio: «Siento la necesidad de reivindicar esas historias, que dejen de ser cifras. Hay que reconocer que en cada uno de esos números hay un proyecto de vida que se cortó; había sueños y esperanzas que la sociedad dejó de aprovechar».

La lideresa social expresa su preocupación ante cómo la violencia puede afectar a sus alumnos. «Me siento muy comprometida para que eso no les pase y que vean que en medio de este conflicto tampoco pueden ser victimarios. Hay que sacarlos y alejarlos de allá para que aporten a este territorio desde otros ángulos y perspectivas», dice Carlina mientras sus alumnos pintan un mural que representa la violencia de los «falsos positivos».

Estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) en el mural que están pintando sobre «falsos positivos».

Estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) en el mural que están pintando sobre «falsos positivos».

Por su parte, Asofavida realiza una labor de apoyo a las familias buscadoras, documentando los casos de desaparición forzada en Arauca. «Este archivo de derechos humanos es importante porque nos ayuda a la búsqueda de la verdad, a saber qué pasó con esas personas», señala Zoraida Forero, representante legal de la organización que conoce 164 casos en el departamento, de los cuales se han encontrado nueve cuerpos.

El equipo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos (DADH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acompañó la conmemoración en Saravena. Los profesionales no solo pudieron conocer la labor de documentación que ha efectuado Asofavida y maestras como Carlina Londoño, sino que también le expresaron a la comunidad la importancia de los archivos de derechos humanos en el territorio.

La comunidad recibió una serie de archivos relativos a las violaciones a los derechos humanos en #Arauca. Las personas tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de esa documentación 📃 y abrir conversaciones relacionadas a la #MemoriaHistórica. pic.twitter.com/uVQaACQXB5

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) September 1, 2023

El bosque humanitario ha tejido lazos entre los alumnos y las integrantes de Asofavida; sin embargo, uno de sus árboles de yopo cuenta cómo la defensa de los derechos humanos juntó a tres familiares en esta misma causa. Se trata de Yolanda, Emperatriz y Carlina, quienes no solo están relacionadas por sus convicciones, sino también por la historia de un familiar desaparecido.

En la caminata hacia el bosque, Yolanda y Emperatriz llegaron al árbol que llevaba el nombre de Omar Montes, el hermano que a ambas les desaparecieron en Aquitania (Boyacá). La rectora contó con lágrimas en los ojos la historia de su hermano, aunque fue la integrante de Asofavida quien narró en detalle cómo el Ejército Nacional pretendió desaparecer su cuerpo y enterrarlo en una fosa común en 1993.

«Por radio dieron una noticia que decía: “Muerto en combate un guerrillero de las FARC llamado Omar Alfonso Montes Ovalle”», comenta Yolanda. Si bien el reporte no lo escuchó directamente la familia, cuando se corrió la voz «todo este pueblito de Saravena fue a templar [sic] a Aquitania», resalta la exalcaldesa. Su madre le reclamó al coronel por el cuerpo de su hijo… le decía: «Si hubo un combate, dígame dónde cayó, dónde está el enfrentamiento».

Yolanda y Emperatriz Montes al lado del árbol de yopo en el que recuerdan la memoria de su hermano desaparecido, Omar Montes.

Yolanda y Emperatriz Montes al lado del árbol de yopo en el que recuerdan la memoria de su hermano desaparecido, Omar Montes.

Para esa época, Carlina Londoño —hija de Yolanda— tenía 6 años y presenció el dolor que compartía su familia. «Ese recuerdo viene a mi memoria muy lúgubre», asegura la docente, y reconoce que gracias a esa noticia radial pudieron encontrar los restos, enterrarlo y hacer el duelo; sin embargo, más de 150 familias de Saravena no han podido concluir ese camino.

Aunque «no es necesario vivir el dolor en carne propia para empatizar, cuando somos objeto de algún tipo de violencia evidentemente hay una sensibilidad diferente», resalta Londoño. De esa forma, las tres lideresas han emprendido un camino que se ha cruzado por los azares de la vida o quizá por su propia historia: Emperatriz desde la rectoría del CDR, Carlina desde la docencia y Yolanda desde Asofavida.

En esta conmemoración, sus esfuerzos fueron aún más evidentes en ese centro de memoria que recuperaron: el aula viva del bosque humanitario, donde es posible dignificar a aquellos que ya no están.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Archivo de Derechos Humanos, Asofavida, Bosque humanitario, Canal del Dique, CNMH, Corporación Cultural Arte Somos., DADH, Desaparición Forzada, Detenido desaparecido, Montes de María, Turbaco, Víctimas

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó una exposición sobre desaparición forzada.

6 septiembre 2023

En el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, las entidades estatales y organizaciones sociales y de derechos humanos se reunieron en la Plaza de Bolívar para reafirmar el compromiso de la búsqueda.

Esa mañana, en la Plaza de Bolívar, los ausentes eran más que los presentes. Estaban allí, del modo en que podían estarlo. Sus rostros llenaban galerías, portarretratos. Ellos y ellas seguían allí, siguen aquí, pese a que hace años se los llevaron.

La plaza de Bolívar, el centro del centro del país, recibió a cientos de personas, con diferentes acentos, en el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. El reclamo, como hace años —desde que arrancaron a sus seres queridos de su hogar—, sigue siendo el mismo: que haya garantías para la búsqueda, así como esclarecimiento de la verdad y no repetición. El deseo también sigue intacto: encontrar a los desaparecidos.

Algunas de las organizaciones de buscadoras y buscadores llevaron las fotografías de sus desaparecidos al acto organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas (Uariv) y la Consejería de Paz de Bogotá. Aquel día, los asistentes a la conmemoración volvieron a ver sus rostros, a leer sus nombres, a recordar la fecha en que se los llevaron.

Las mujeres de Mafapo fueron algunas de las lideresas de organizaciones que participaron en el evento.

Los ausentes presentes dejaron rastros: el cepillo de dientes, una cama, ropa. Ellos siguen allí, en ese espacio vacío donde la materialidad de sus cosas los reclama. En esa simbología del objeto reside una gran fuerza y, por ello, la armonización inicial del evento giró alrededor de ella. Las Madres de Falsos Positivos (Mafapo), por ejemplo, llevaron unas botas intervenidas artísticamente. Una bota como las que les pusieron a los cuerpos de sus hijos, hermanos, sobrinos o esposos para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

«Es necesario brindarle un reconocimiento a las resistencias, no solamente de familiares de desaparición, sino de todas y todos aquellos que han sido víctimas de este conflicto armado»: María Gaitán. #YoApoyoLaBúsqueda pic.twitter.com/eB53sTIDBv

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) August 30, 2023

Los objetos de las y los desaparecidos se fueron juntando en el piso de la plaza y crearon un mandala gigante. Y siguió retumbando la pregunta de siempre: ¿dónde están? Así lo inquirió Erik Arellana, hijo de Nydia Érika Bautista, desaparecida en 1986, luego de declamar un poema.

«No vamos a desfallecer en el propósito desde la complejidad de la búsqueda, desde todas las dificultades, desde el universo gigante de personas que tenemos que encontrar», declaró Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.

En esa búsqueda incesante, los familiares de los desaparecidos son trascendentales. En medio del dolor, mientras caminan hacia la sanación, han buscado inclaudicablemente. «El delito de la desaparición forzada destruye e impacta no solo a las víctimas directas, sino a las indirectas, como sus familias», afirmó Natalia Romero, de la Unidad para las Víctimas. Ellas y ellos fueron también homenajeados. «Esto no es solamente una conmemoración, […], sino hacer visibles luchas de tantos años, de mujeres y hombres que siguen trabajando hasta encontrarlos y encontrarlas», subrayó María Gaitán, directora del CNMH.

María Gaitán, directora del CNMH, junto a Jacqueline Castillo, representante legal de Mafapo

María Gaitán, directora del CNMH, junto a Jacqueline Castillo, representante legal de Mafapo

Ana Delina Páez, de Mafapo, junto a las botas de la exposición de su organización, hizo una petición al Estado colombiano: «Que haya la búsqueda de todos estos desaparecidos, porque, así como nosotras los encontramos, hay otras que no, y nosotras estaremos hasta el fin del mundo con ellas buscándoles sus desaparecidos, diciéndole a este Estado que nos tenga en cuenta».

Antonio Zapata, quien hace algunos años dejó de buscar a su hermano Carlos, le pidió perdón. Lo mantiene vivo a través de una de sus obras de arte, un óleo sobre lienzo. Sobre este, se leen preguntas: ¿Preferiría la seguridad de su muerte a la incertidumbre de su vida? ¿Vivo? ¿Muerto? ¿Cómo? ¿Sufrió? ¿Muerte lenta? ¿Bala? ¿Machete? ¿Sierra? ¿Tuvo miedo? ¿Dolor? ¿Qué pensó? ¿Tortura? ¿Quién dio la orden? ¿Quién?

Conoce más acciones de organizaciones de búsqueda

Antonio también tiene cosas que pedirle al Estado colombiano: «Que haga algo por recuperar la humanidad que se ha perdido. Yo creo que ese es el principal problema que hemos tenido: ese callo que tenemos en el alma», dijo.

Zapata creó un óleo sobre lienzo porque cree que el arte toca fibras, que restaura. Sabe que lo hace el teatro, la literatura o las artes plásticas. Así lo evidencia también uno de los tomos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, Cuando los pájaros no cantaban, el volumen testimonial que, a modo de narraciones personales, expone el embate del conflicto armado, sus huellas.

Fue un fragmento de este libro, relacionado con la desaparición forzada, el que leyó el cuentero Sarquiz Sierra esa noche como cierre de las conmemoraciones del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR). «Cajita de huesos» se titula el relato, el testimonio de una mujer de Norte de Santander que narra la historia de la desaparición de sus hijos y la importancia de la búsqueda en su vida.

Y arte, combativo y reflexivo, también es el El Palacio arde, la ya representativa obra de teatro de los buscadores del Palacio de Justicia. Se trata de una pieza que revive uno de los momentos más cruentos de la historia reciente de Colombia, en la que muchos fueron desaparecidos y cuyas memorias aún recordamos gracias a la labor de sus familiares, que repiten la misma consigna: hasta que aparezcan.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Buscadoras, CNMH, Desaparecidos, Desaparición Forzada, Madres que buscan

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Mujeres de la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de la Candelaria durante el Plantón de cierre del año 2019. Fotografía: Natalie López

1 diciembre 2020

En 2019, las integrantes de Caminos de Esperanza, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), realizaron un proceso de sistematización de las dos décadas de esta Asociación, del que resultó un documental y un libro de collage en homenaje a las víctimas de desaparición forzada.

El documental y el librillo son los productos principales del acompañamiento a la Iniciativa de Memoria Histórica (IMH) a la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de la Candelaria y tuvo como objetivo documentar los veinte años de la organización, que se cumplieron el 19 de marzo de 2019. Contiene testimonios de las integrantes en torno a lo que ha significado la desaparición forzada de sus familiares, su búsqueda, la espera, el proceso organizativo, los procesos de memoria y las estrategias de resistencia de las Madres.

A la par de los testimonios se presentan imágenes de algunas personas desaparecidas, acompañadas de las voces de sus madres y familiares, quienes buscaron dignificar a sus seres queridos a través de la evocación de lo que ellos significan en sus vidas. Así quisieron dar un rostro a las cifras de desaparición forzada que registra la Asociación. El documental se acompaña de elementos transversales del enfoque de género, que junto al de personas mayores componen esta Iniciativa de memoria.

Por su parte el libro de fotografías, que lleva el mismo nombre del documental, buscó presentar los retratos de algunas de las personas dadas por desaparecidas que registra la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de la Candelaria, así como describir el proceso de construcción de la Iniciativa. Para las integrantes el hecho de que se publicaran las fotografías de sus hijos o familiares era muy importante en el proceso de documentación de los 20 años de la organización, como una forma de dignificarlos.

La desaparición forzada es un delito en el que han tenido participación todos los actores en el marco del conflicto armado: paramilitares, guerrillas y agentes del Estado, y que ocasiona múltiples daños e impactos. En este contexto de desesperanza y dolor, las Madres de la Candelaria se han convertido en una organización de apoyo y soporte emocional para sus integrantes en el largo camino de la búsqueda de sus seres queridos.

Según el micrositio del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH en el país hay 80.610 víctimas de desaparición forzada, con corte al 26 de noviembre de 2020, siendo Antioquia el departamento con mayor número de víctimas. Es en este contexto que la Asociación Caminos de Esperanza registra para su organización cerca de 2000 personas dadas por desaparecidas entre familiares, amigos y amigas de las integrantes de la Asociación.

Las contribuciones de las Madres de la Candelaria a la memoria del país son incalculables. Empezando por su aporte a la visibilización y tipificación de la desaparición forzada, sus contribuciones a la memoria histórica sobre este hecho victimizante y sus enseñanzas para la paz y la reconciliación, convirtiéndose en un referente y patrimonio, tanto regional como nacional, en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Alargando el tiempo, Asociación Caminos de Esperanza, Desaparecidos, Desaparición Forzada, Madres de la Candelaria

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Adriana Correa

15 Oct 2014

El vuelo del Mochuelo nace triste. Sarik Falcón, soprano de los Montes María, y Beatriz Ochoa subdirectora del Colectivo de comunicaciones, interpretan una décima de bienvenida desde dos mecedoras en el patio central. Su canto suena a melancolía. A su lado una procesión, liderada por las madres sobrevivientes que perdieron a sus hijos, se abre el camino dando inicio al recorrido. Las voces cantantes que interpretan los Cantos de Umbalú se escuchan en medio del silencio, a su eco la voz de las mayores. La luz de las velas guía los pasos del grupo de caminantes que se adentra lentamente en la memoria de los Montes de María.

Mujeres, hombres, abuelas, abuelos, adultos, jóvenes, niños y niñas participan de este ritual nocturno cuyo tono inicial es fúnebre. En medio de la procesión se ven los rostros del Embajador de Francia, el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y una delegación de la cooperación española, entre otros invitados. Ellos acompañan en silencio la marcha que recorre los pasillos de la gran casona que es el Centro Cultural de la AECID.

Edilma Corrales , una madre del corregimiento Las Flores en Morroa en Sucre, es una de las que encabeza la marcha. En su pecho una foto que da testimonio de la desaparición forzada.

La primera estación es el arbol de la vida. Una escultura hecha con más de 300 hojas que llevan los nombres de las víctimas de más de un centenar de masacres sucedidas en el territorio montermariano. Cada hoja, un ausente. A su sombra un mapa del territorio lleno de estrellas negras. Cada estrella, una masacre. “Una tragedia cuya magnitud debería estremecernos. 140 masacres en un territorio tan pequeño debe interpelarnos. Por eso, tenemos la responsabilidad de transformar esta realidad”, dice Gonzalo Sánchez, Director del CNMH.

El recorrido continúa por dos video-instalaciones que nos relatan el proceso de resistencia de las comunidades montemarianas. Nos adentramos ahora en una galería fotográfica que a través de imágenes de gran formato, cumbias y tamboras, nos sitúa en el territorio de los Montes de María. Sobresalen entre las fotografías una serie de imágenes del proceso de resistencia de la ANUC, una paz al revés y un reclamo al gobierno por la política de restitución de tierras.

El recorrido casi termina y vemos frente a nosotros una sábana de la memoria bordada por las comunidades con frases de esperanza y memorias del dolor y la resistencia. Un retazo relata la partida y el otro, el retorno. Mientras tanto, unos niños juegan golosa animados por algunas mujeres adultas cuyos ojos se llenan por un instante de un jovial espíritu, mientras entonan a coro una ronda infantil. La golosa es parte de la exposición como testimonio de los juegos tradicionales de la región, algunos que se han perdido pero que estamos tratando de recuperar, dice Soraya Bayuelo, representante legal del Colectivo de Comunicaciones.

El tiempo se agota, y vuelo del Mochuelo no estaría completo sin un concierto de gaitas y los tambores. Las intervenciones del Director del Centro y el Embajador de Francia son el preámbulo de la de Soraya Bayuelo, quien cambia la suya por la elocuencia de la música. A su turno en el micrófono interpreta “Conmigo que nadie se meta” del médico y compositor de los Montes de María, Nando Coba. Dice Soraya que esa canción es la historia de su comunidad que ha resistido y sobrevivido en medio del conflicto. A su eco los gaiteros acompañan con la canción del Mochuelo y se arma un círculo de baile donde Edilma, Sarik, Beatriz y muchos otros invitados nos recuerdan que a través de la memoria y la música los Montes de María han podido sanar sus heridas y soñar con construir un nuevo futuro.

Afuera, la ciudad no se entera. El Mochuelo vuela sobre las réplicas miniatura de estatuas de Botero, los vendedores de collares de perlas falsas y los miles de turistas extranjeros y locales y esperamos que un día llegue y se pose sobre la conciencia y el corazón de los cartageneros y de todos los colombianos.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31