Caravana por la Memoria 2024: 440 kilómetros por el Caribe colombiano para seguir tejiendo la memoria histórica en el país de la belleza

Canal del Dique, Caravana por la Memoria, CNMH, Montes de María, País de los colores, Viajeros

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Canal del Dique, Caravana por la Memoria, CNMH, Montes de María, País de los colores, Viajeros

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Afiche oficial de la quinta versión del Quibdó África Film Festival.

25 septiembre 2023

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se une, como aliado, a este festival de cine —que celebra su quinta edición en Chocó— para contribuir a uno de sus objetivos: divulgar las memorias negras, afro, palenqueras y raizales de la guerra y propiciar diálogos sociales alrededor de ellas.

En el 2018, el cineasta congolés Wilfrid Massamba llegó a Chocó para poner en marcha una serie de talleres de cine dirigidos a niños y jóvenes. Durante las clases, sus aprendices le preguntaban reiteradamente por el Congo, por África. Tenían una inmensa curiosidad por el continente de sus raíces y sus ancestros, por la complejidad de sus culturas, la diversidad de sus geografías y la profundidad de sus espiritualidades. Como buen cineasta, Wilfrid resolvió responder a esa avalancha de inquietudes a través del cine. Les mostró todas las películas hechas y dirigidas por africanos que pudo. Hizo de esas películas una ventana desde la que los aprendices podían observar, sentir y pensar África.

Con esa muestra audiovisual dirigida a un grupo de jóvenes chocoanos curiosos de sus raíces nació el Quibdó África Film Festival (QAFF), que este año celebra su quinta versión y al que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se une como aliado, con el propósito de contribuir a uno de sus objetivos centrales: divulgar las memorias afrocolombianas de la guerra y propiciar diálogos sociales alrededor de ellas. «Para muchas personas en el Pacífico, este festival de cine significa una posibilidad: la de ser visible, la de ejercer su derecho a la palabra y a la memoria, a narrarse, a decidir cómo representarse y a contar sus propias historias. Todo esto es una forma de renacer», dice Massamba.

Wilfrid Massamba, cineasta congolés y director del Festival.

Wilfrid Massamba, cineasta congolés y director del Festival.

En su quinta versión (que tuvo lugar entre el 14 y el 18 de septiembre, en Quibdó), el QAFF incluyó la franja de cine documental «Todas las memorias todas», que incluye charlas, foros y proyecciones de películas relacionadas con la memoria que comunidades afro, negras, raizales y palenqueras han hecho sobre los impactos del conflicto y sus iniciativas de resistencia en diferentes regiones del país. El 15 de septiembre esta franja especial comenzó con el conversatorio «Memoria histórica y reconciliación: construyendo un futuro en paz», en el que participaron María Gaitán Valencia —directora del CNMH—, Adriana Alarcón —abogada experta en conflictos armados internacionales y asuntos humanitarios— y Andreiza Anaya Espinoza —comunicadora étnica e integrante del Comité Científico Internacional del Proyecto Ruta de Personas Esclavizadas de la Unesco—.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

Durante el conversatorio, Gaitán Valencia se refirió al rol del cine en la reconstrucción de la memoria histórica en el país: «Es momento de escucharnos empáticamente, de valernos de todos los lenguajes posibles —incluido el audiovisual— para poner a conversar nuestras memorias. A través del cine podemos vernos, soñarnos, narrarnos, imaginarnos y escucharnos de otras maneras». Además, la directora del CNMH agregó que el cine tiene el potencial de acercar a los jóvenes a las memorias de sus ancestros, de tender un puente entre una generación y otra: «Registrando y escuchando las memorias y los saberes de nuestros abuelos será más fácil comprender hacia dónde vamos y hacia dónde queremos transformar».

María Gaitán participó en el conversatorio «Memoria histórica y reconciliación: construyendo un futuro en paz», realizado en la muestra de cine documental «Todas las memorias todas» del QAFF.

María Gaitán participó en el conversatorio «Memoria histórica y reconciliación: construyendo un futuro en paz», realizado en la muestra de cine documental «Todas las memorias todas» del QAFF.

Andreiza Anaya recalcó, por su parte, que el cine contribuye a que las comunidades afrocolombianas, raizales, negras y palenqueras «reconstruyan sus memorias desde su propio lugar de enunciación, rompan las narrativas blancas y eurocéntricas de los conflictos sociales y armados y narren —con sus propias voces y a su manera— la manera como han sufrido la guerra». De lo que se trata, concluye Anaya, es de «narrarnos en lugar de ser narrados, y de ver y hacer cine desde nosotros y con nosotros».

Algunos de los documentales producidos por el CNMH que se proyectarán en el QAFF están disponibles en YouTube:

«Relatos de resistencia en los Montes de María»:

«Mandeleros: memorial del retorno»:

«El Tigre no es como lo pintan»:

«¡Basta Ya! Montes de María. Memorias de identidad, resistencia y construcción de paz»:

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Afros, Basta Ya, Chocó, Festival de Cine, Mandeleros, Montes de María, Quibdó África Film Festival

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Una víctima visita el bosque humanitario de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) durante la conmemoración, en Saravena (Arauca), del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

7 septiembre 2023

El bosque humanitario de Saravena: un lugar que recoge la memoria de los desaparecidos

En Saravena (Arauca), entre el 30 de agosto y el 1.o de septiembre, se realizó la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las víctimas se congregaron para recordar y dignificar a aquellos que les fueron arrebatados por el conflicto armado.

Detrás de un colegio en Saravena (Arauca), se extienden más de 30 árboles de yopo, cuyas ramas se abren como sombrillas. Al lado de cada uno reposa un letrero con el nombre de una víctima de desaparición forzada; muchas veces, los familiares pasan por aquel lugar que dignifica a aquellos que no han podido ser encontrados.

Es el bosque humanitario de Saravena, un paraje en el que crecen las raíces no solo del yopo, sino también de la esperanza de las familias buscadoras. Emperatriz Montes, rectora de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR), explica que el colegio reconoce el bosque como un espacio sagrado por «cada árbol que sembró una mamá, sobrina, tío o hermana, en memoria de su familiar desaparecido».

En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —realizada del 30 de agosto al 1.o de septiembre—, las víctimas regresaron al bosque humanitario y llevaron los retratos de sus familiares. Nadie les dijo qué hacer, pero tras la caminata hacia el terreno cada una buscó el árbol que lleva el nombre de aquel ser querido que aún espera encontrar.

Lo cierto es que ese centro de memoria no siempre fue así. Antes de 2020 era reconocido por ser un botadero de basura y fue gracias a la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asofavida) que se limpió, cuando se sacaron de allí más de 50 llantas de carros, 25 pupitres y 20 volquetadas de desechos. «Esto era un peladero, como la quebrada de La Pava, pero lo transformaron ellas y lograron un bosque en dos años y medio», agrega la rectora.

Yolanda Montes, integrante de Asofavida y lideresa reconocida en la región del Sarare, señala que todo fue gracias al trabajo colectivo en minga. «Preguntamos por diez mujeres que quisieran venir y así fuimos limpiando —afirma la también exalcaldesa de Saravena—. Cada fin de semana eran grupos distintos y cuando ya no había más escombros, quisimos hacer este acto simbólico».

Integrantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) y víctimas del conflicto armado honran y dignifican la memoria de sus familiares dados por desaparecidos.

Integrantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) y víctimas del conflicto armado honran y dignifican la memoria de sus familiares dados por desaparecidos.

En Saravena, el conflicto armado es una realidad de la que no se habla, pero hay personas que quieren romper con ese tabú. Desde la rectoría del CDR, Emperatriz Montes decidió abrirle la puerta del colegio a la vida de los estudiantes con todas sus realidades y, así, empezó a hacer un censo de quiénes eran víctimas del conflicto, dónde vivían y cuáles eran sus historias.

El ejercicio de diagnóstico arrojó que el 70 % de los estudiantes eran víctimas directas. «Fueron cifras asombrosas para nosotros, que nunca nos habíamos preguntado esto», precisa la rectora. La sorpresa fue aún mayor cuando cruzaron la información con Asofavida y se dieron cuenta de que había madres de familia que hacían parte de esa organización.

Desde ese momento, las aulas están abiertas para hablar del conflicto armado y del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP. Los docentes han empezado a romper el tabú que impera en Saravena no solo desde las clásicas cuatro paredes con pizarrón, sino que caminan por el bosque humanitario que los alumnos terminan cuidando como un lugar sagrado.

También te puede interesar la historia de desplazamiento del corregimiento de Aquitania.

Carlina Londoño Montes, docente del CDR, se refiere al compromiso que tiene con los estudiantes del colegio: «Siento la necesidad de reivindicar esas historias, que dejen de ser cifras. Hay que reconocer que en cada uno de esos números hay un proyecto de vida que se cortó; había sueños y esperanzas que la sociedad dejó de aprovechar».

La lideresa social expresa su preocupación ante cómo la violencia puede afectar a sus alumnos. «Me siento muy comprometida para que eso no les pase y que vean que en medio de este conflicto tampoco pueden ser victimarios. Hay que sacarlos y alejarlos de allá para que aporten a este territorio desde otros ángulos y perspectivas», dice Carlina mientras sus alumnos pintan un mural que representa la violencia de los «falsos positivos».

Estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) en el mural que están pintando sobre «falsos positivos».

Estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) en el mural que están pintando sobre «falsos positivos».

Por su parte, Asofavida realiza una labor de apoyo a las familias buscadoras, documentando los casos de desaparición forzada en Arauca. «Este archivo de derechos humanos es importante porque nos ayuda a la búsqueda de la verdad, a saber qué pasó con esas personas», señala Zoraida Forero, representante legal de la organización que conoce 164 casos en el departamento, de los cuales se han encontrado nueve cuerpos.

El equipo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos (DADH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acompañó la conmemoración en Saravena. Los profesionales no solo pudieron conocer la labor de documentación que ha efectuado Asofavida y maestras como Carlina Londoño, sino que también le expresaron a la comunidad la importancia de los archivos de derechos humanos en el territorio.

La comunidad recibió una serie de archivos relativos a las violaciones a los derechos humanos en #Arauca. Las personas tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de esa documentación 📃 y abrir conversaciones relacionadas a la #MemoriaHistórica. pic.twitter.com/uVQaACQXB5

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) September 1, 2023

El bosque humanitario ha tejido lazos entre los alumnos y las integrantes de Asofavida; sin embargo, uno de sus árboles de yopo cuenta cómo la defensa de los derechos humanos juntó a tres familiares en esta misma causa. Se trata de Yolanda, Emperatriz y Carlina, quienes no solo están relacionadas por sus convicciones, sino también por la historia de un familiar desaparecido.

En la caminata hacia el bosque, Yolanda y Emperatriz llegaron al árbol que llevaba el nombre de Omar Montes, el hermano que a ambas les desaparecieron en Aquitania (Boyacá). La rectora contó con lágrimas en los ojos la historia de su hermano, aunque fue la integrante de Asofavida quien narró en detalle cómo el Ejército Nacional pretendió desaparecer su cuerpo y enterrarlo en una fosa común en 1993.

«Por radio dieron una noticia que decía: “Muerto en combate un guerrillero de las FARC llamado Omar Alfonso Montes Ovalle”», comenta Yolanda. Si bien el reporte no lo escuchó directamente la familia, cuando se corrió la voz «todo este pueblito de Saravena fue a templar [sic] a Aquitania», resalta la exalcaldesa. Su madre le reclamó al coronel por el cuerpo de su hijo… le decía: «Si hubo un combate, dígame dónde cayó, dónde está el enfrentamiento».

Yolanda y Emperatriz Montes al lado del árbol de yopo en el que recuerdan la memoria de su hermano desaparecido, Omar Montes.

Yolanda y Emperatriz Montes al lado del árbol de yopo en el que recuerdan la memoria de su hermano desaparecido, Omar Montes.

Para esa época, Carlina Londoño —hija de Yolanda— tenía 6 años y presenció el dolor que compartía su familia. «Ese recuerdo viene a mi memoria muy lúgubre», asegura la docente, y reconoce que gracias a esa noticia radial pudieron encontrar los restos, enterrarlo y hacer el duelo; sin embargo, más de 150 familias de Saravena no han podido concluir ese camino.

Aunque «no es necesario vivir el dolor en carne propia para empatizar, cuando somos objeto de algún tipo de violencia evidentemente hay una sensibilidad diferente», resalta Londoño. De esa forma, las tres lideresas han emprendido un camino que se ha cruzado por los azares de la vida o quizá por su propia historia: Emperatriz desde la rectoría del CDR, Carlina desde la docencia y Yolanda desde Asofavida.

En esta conmemoración, sus esfuerzos fueron aún más evidentes en ese centro de memoria que recuperaron: el aula viva del bosque humanitario, donde es posible dignificar a aquellos que ya no están.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Archivo de Derechos Humanos, Asofavida, Bosque humanitario, Canal del Dique, CNMH, Corporación Cultural Arte Somos., DADH, Desaparición Forzada, Detenido desaparecido, Montes de María, Turbaco, Víctimas

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

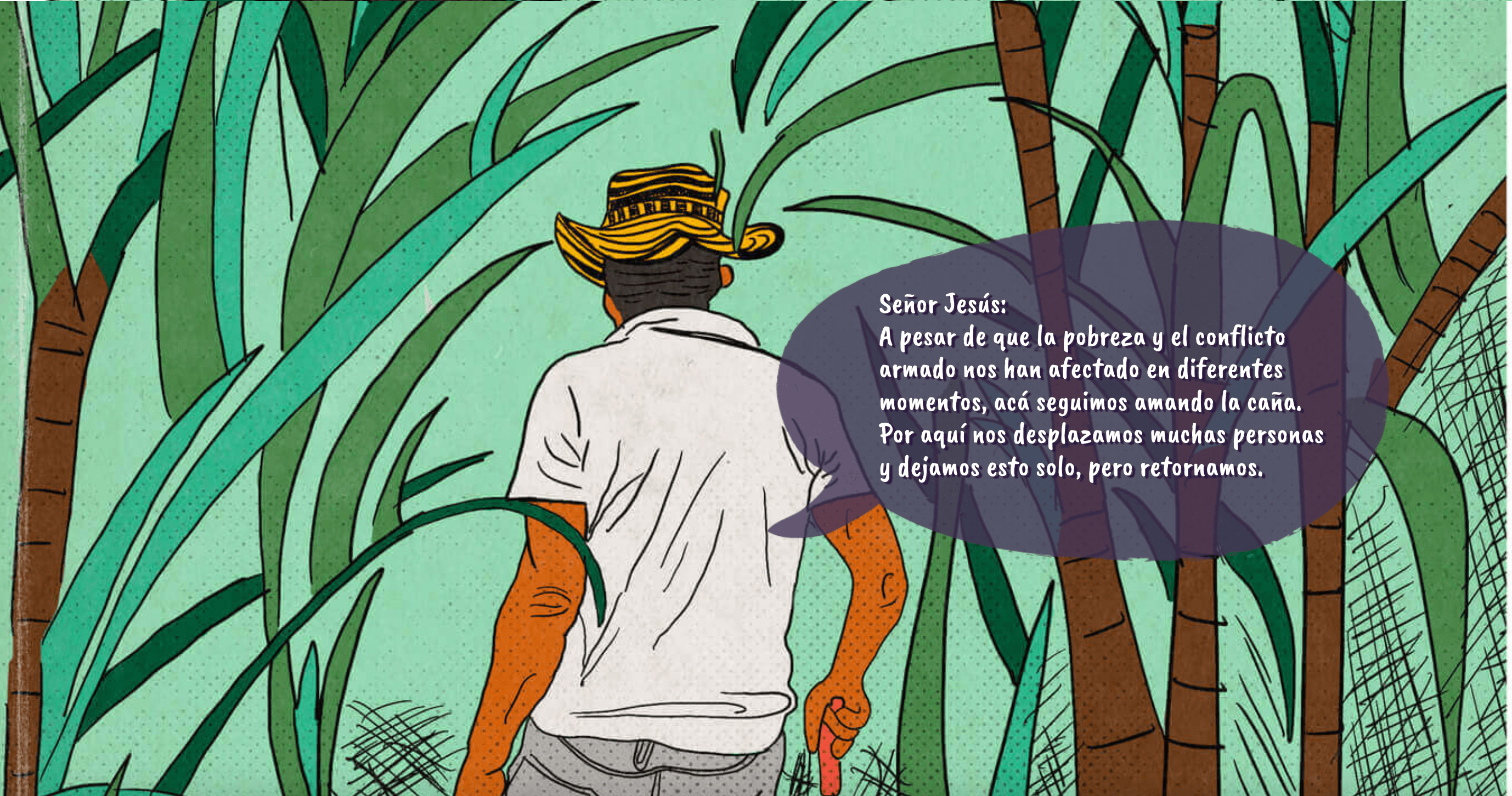

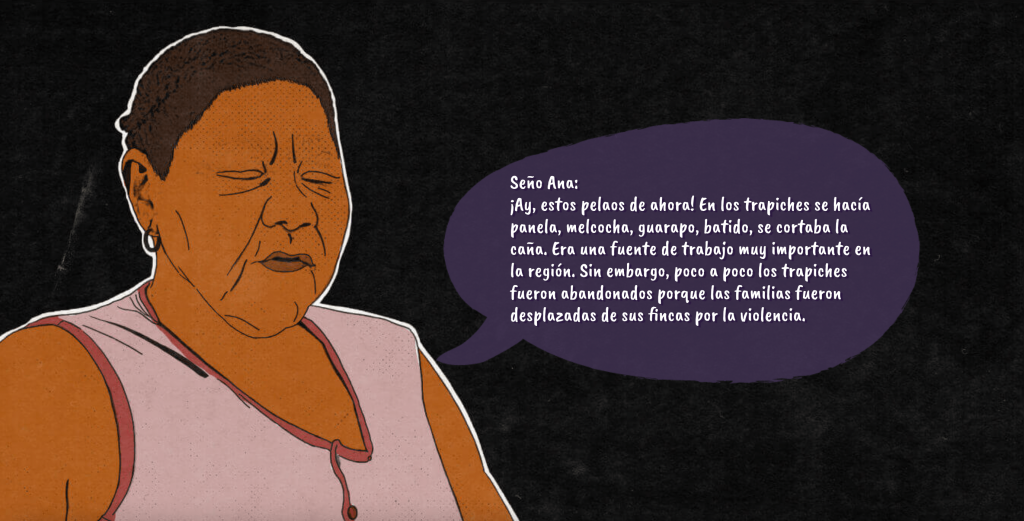

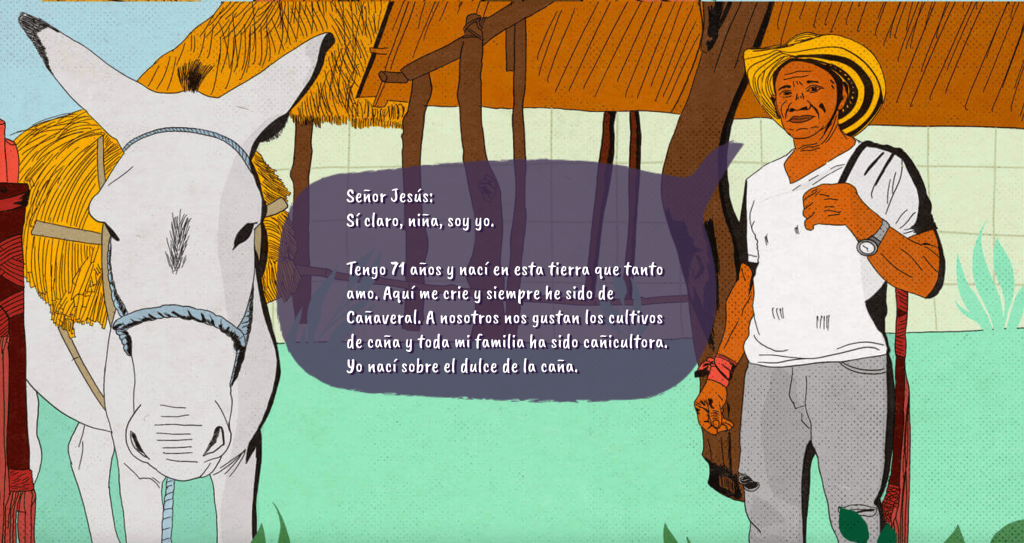

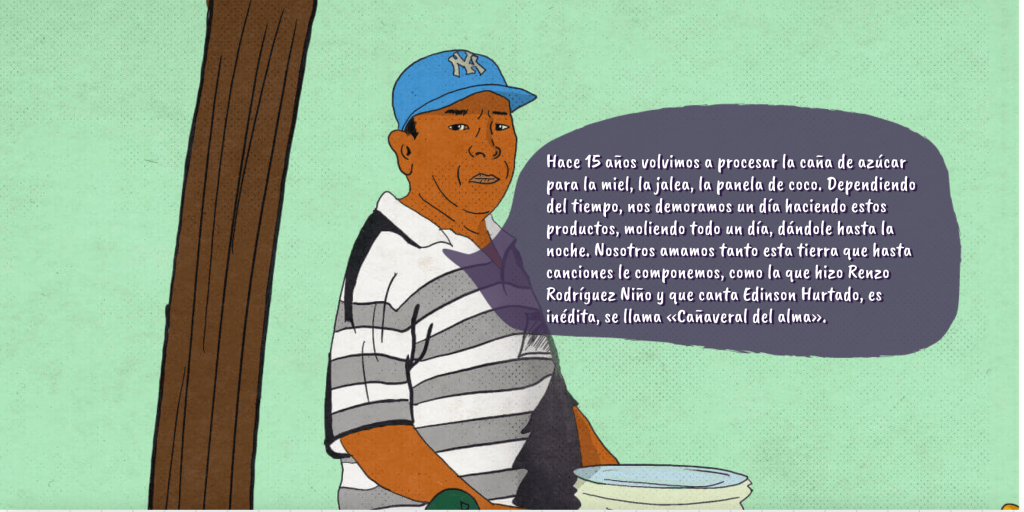

Estas ilustraciones hacen parte del cómic que los jóvenes del colectivo Memorias del Trapiche han elaborado para visibilizar su historia.

6 septiembre 2023

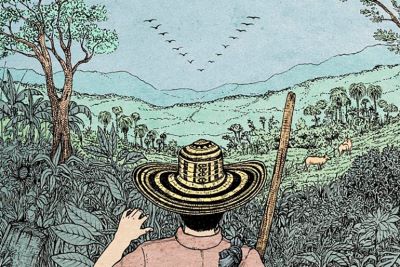

La Corporación Cultural Arte Somos promueve un proceso de memoria en Cañaveral, corregimiento de Turbaco, para contar, desde las voces de los jóvenes, la historia de la guerra de este pueblo que conecta los Montes de María con el canal del Dique. La iniciativa se condensa en un micrositio web que se lanzará este 8 de septiembre.

Cañaveral es un corregimiento del municipio de Turbaco (norte de Bolívar) que, durante años, padeció y resistió las violencias de varios grupos armados. La comunidad hizo frente desde sus trapiches y desde el arraigo profundo a sus cañaduzales, adonde campesinos y campesinas siempre eligieron volver tras los desplazamientos forzados y desde donde enfrentaron las presiones de los violentos que, con sus armas, buscaron vaciar el territorio de su gente. Hoy, Cañaveral resiste desde las artes.

Dicha resistencia es movilizada por la Corporación Cultural Arte Somos, un colectivo juvenil cuyo propósito es brindar espacios de formación artística y cultural a los habitantes del corregimiento. Su trabajo se centra en la enseñanza de artes, la organización de festivales culturales, la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos, y el fomento de emprendimientos productivos. En la iniciativa participan víctimas, sobrevivientes del conflicto armado y jóvenes que, desde su liderazgo, buscan incidir en procesos sociales, económicos, políticos y ambientales de la región. Cada una de sus acciones está orientada por un lema: «Que nunca más la violencia nos silencie o nos obligue a encerrarnos y a olvidar nuestros sueños».

La guerra obligó a las y los campesinos de este corregimiento a abandonar sus cañaduzales.

La guerra obligó a las y los campesinos de este corregimiento a abandonar sus cañaduzales.

Actualmente, estos jóvenes desarrollan investigaciones sobre los hechos victimizantes que sufrieron las familias en su territorio. Lo hacen porque quieren comprender la historia de Turbaco y de Cañaveral, acercarse a sus abuelos y a su comunidad, escuchar sus relatos y, sobre todo, contar y nombrar la guerra y la paz desde su mirada, sus sentires y sus palabras.

Con esa intención, la Corporación Cultural Arte Somos puso en marcha la iniciativa de memoria histórica Memorias del Trapiche. Esta iniciativa, que está acompañada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y cuyo lanzamiento será el próximo 8 de septiembre, recoge en un micrositio web —a través de los relatos de los habitantes de Cañaveral— los hitos de la historia del conflicto armado en ese corregimiento.

Hoy, los jóvenes de Cañaveral impulsan el diálogo intergeneracional para que diversas memorias conversen y se nutran mutuamente.

Hoy, los jóvenes de Cañaveral impulsan el diálogo intergeneracional para que diversas memorias conversen y se nutran mutuamente.

«Esta iniciativa nace de personas jóvenes que vivieron el conflicto siendo niños o adolescentes y crecieron escuchando historias de guerra en la zona, de la llegada de la guerrilla y los paramilitares, y de desplazamientos forzados», cuenta Brian Venera, líder de la iniciativa de memoria. Según él, era clave darle una nueva mirada a esa historia para comprenderla e integrarla, con su potencial transformador, a los procesos sociales que la juventud moviliza en el pueblo.

También te puede interesar: CNMH propicia espacio de reconocimiento regional de saberes pedagógicos.

Tres líderes han sido claves en esta iniciativa de memoria. Por un lado están Paula Rodríguez Zambrano y Angie Sánchez, ambas víctimas de desplazamiento forzado. Ellas se encargan del trabajo comunitario y, junto con el Colectivo Arte Somos, lideran los encuentros de saberes con adultos mayores, adolescentes y niñez. Por otro lado está Brian Venera, quien se encarga de la producción de contenidos y de la formación en derechos humanos dirigida a otras juventudes. Los tres han logrado constituir un grupo de personas que, con sus voces y recuerdos, han tejido una red de memorias que conversan, se nutren y se acompañan en la reconstrucción de un pasado que hoy se siente como un faro de luz para las nuevas generaciones en Cañaveral.

En el diálogo de memorias, los adultos mayores han hecho aportes claves para que los jóvenes comprendan el pasado de la región.

En el diálogo de memorias, los adultos mayores han hecho aportes claves para que los jóvenes comprendan el pasado de la región.

Durante el proceso de memoria histórica liderado por la Corporación Cultural Arte Somos, los jóvenes identificaron varios hitos del conflicto en su región. Aquí destacamos algunos:

Para conocer más sobre la historia de Cañaveral, las iniciativa de sus jóvenes y sus proyecciones de cambio social, visita este micrositio: https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/memoriasdeltrapiche/.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Canal del Dique, Corporación Cultural Arte Somos., Montes de María, Turbaco

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

2 julio 2020

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hace un llamado urgente a los grupos armados organizados (GAO), entre otros, para que se respete y se garantice la vida y la integridad de líderes y lideresas que han acompañado los procesos sociales de construcción de paz, memoria y reconciliación en el territorio de los Montes de María.

El CNMH ha adelantado, apoyado e impulsado distintos procesos de memoria en los Montes de María y actualmente se encuentra en la culminación del Informe ¡Basta Ya! Regional, investigación que se realizada de la mano del Espacio Regional de Construcción de Paz, del que hacen parte varias de las personas que se han visto afectadas por una nueva ola de intimidaciones y amenazas.

En el marco de nuestro trabajo hemos constatado el compromiso integral de la comunidad y sus líderes en esfuerzos dirigidos hacia la profundización de la paz y el desarrollo en el territorio.

Apoyamos las “propuestas de los Montes de María, de Bolívar y Sucre, para la defensa de la paz en sus territorios y de la vida y trabajo de los líderes y lideresas sociales”, llamado que se ha hecho al Gobierno Nacional, para que se tomen las acciones pertinentes y así garantizar la seguridad de todas las personas que habitan esa región y, en especial, de quienes han abanderado los procesos sociales por los riesgos evidentes en los que se encuentran.

El Centro Nacional de Memoria Histórica rechaza cualquier acción violenta que revictimice a sectores que como el de Montes de María, haya sufrido las inclemencias y desgracias producidas por atroces hechos en el pasado reciente y exige respeto por la vida, la libertad y la tranquilidad de quienes están trabajando por la paz, la no repetición y la reconciliación.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

CNMH, construcción de paz, Líderes Sociales, Llamado urgente, Montes de María

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Natalia Rey

08 Ene 2016

El libro “El legado de los ausentes. Líderes y personas importantes en la historia de El Salado” [Descargar libro], es la más completa descripción biográfica sobre cinco perfiles de dirigentes emblemáticos de esta comunidad de los Montes de María. Una reconstrucción de sus vidas realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de los relatos de sus familiares, amigos y conocidos.

Es 14 de octubre de 2015. La música que suena con intensidad desde un quiosco en la entrada principal de El Salado, Bolívar, se mete en los oídos de todos los asistentes al lanzamiento de un libro sobre perfiles biográficos de líderes y personas importantes en la historia de esta comunidad. Los adultos, jóvenes y niños bajo la brisa de la noche, esperan atentos frente a un muro blanco en el que proyectan fotografías de aquellas personas que dieron su vida para servir a otros, que buscaron el bienestar colectivo y levantaron la voz contra la injusticia.

En los rostros hay más alegrías que tristezas. Hace 15 años, del 16 al 21 de febrero de 2000, la música fue testigo de una de las masacres más aterradoras en la historia del conflicto armado colombiano. A ritmo de gaitas y tamboras, más de 450 paramilitares apoyados por helicópteros asesinaron a 16 campesinos, muy cerca de donde es el lanzamiento del libro, acusados de ser guerrilleros. Durante más de cuatro días a su paso por veredas y carreteras, este escuadrón de la guerra dejó 60 personas muertas. Todo esto ocurrió hace 15 años, los mismos que cumplía en este día una niña, y por los que los parlantes a todo volumen retumban en el quiosco; el pueblo estaba de fiesta.

Actualmente, la vida en El Salado ha alcanzado un nivel aceptable de calma. A pesar de que son muchas las necesidades básicas insatisfechas, el fantasma de la guerra permanece oculto. Primero el canto relata lo vivido por los familiares que se desplazaron, pero que están presentes en este pequeño homenaje:

“…recordé gratos momentos vividos en El Salado, este pueblito de mi alma donde pasé mi niñez, se conserva todavía la casa donde me crie. En mis sueños te recuerdo como eras anteriormente, cálido y acogedor como el paraíso de Adán y Eva, de sanas costumbres y ese calor de tu gente”, cantó Edilma Cohen, sobrina de Pedro Eloy Cohen, uno de los líderes ausentes a los que se les rindió el homenaje.

Luego el sonido de una fiesta de quince anunciaba que de ese pueblo callado, oculto y desolado no queda nada. Y es que es una fecha emblemática también porque se entregó puerta a puerta un libro que hace parte de una medida de satisfacción del plan de reparación colectiva de la comunidad. “El legado de los ausentes”, corresponde a la historia de cinco líderes, cuatro hombres y una mujer, (Pedro Eloy Cohen, Agustín Redondo, Gustavo Redondo Suárez, Álvaro Pérez Ponce y María Cabrera) junto con una historia de un actor colectivo que son los Tabacaleros.

Ausentes de cuerpo porque cuando se recuerda a quien ya no está, la memoria lo hace existir. La memoria nos permite conocer a quien no vamos a tener la posibilidad de estrecharle la mano. Así ocurrió, por ejemplo, en el lanzamiento de este libro en El Salado. Las palabras, cantos y poemas nos presentaron los mayores personajes de este lugar. Estos líderes, como son reconocidos por la comunidad, fueron el médico del pueblo, el luchador por un acueducto, de una biblioteca, de un puesto de salud, la cancha de fútbol, un parque, las murallas del cementerio o la enfermera.

Álvaro Pérez Ponce fue asesinado en la masacre del 23 de marzo de 1997 a manos de los paramilitares; Gustavo Redondo falleció el 30 de abril de 1990, luego de varios años de retiro de la vida pública a causa de los achaques por su avanzada edad y los rigores de un implacable cáncer de garganta. A María Cabrera las balas de la guerrilla silenciaron su lucha el 7 de agosto de 2003. Pedro Eloy Cohen fue el segundo en caer, el 13 de julio de 1990, un sicario se acercó a su farmacia, solicitó un medicamento y cuando él se volteó para alcanzárselo le disparó a quemarropa. Agustín Redondo, a pesar de que murió de muerte natural a sus 79 años el 25 de agosto de 2010, el tiempo no le alcanzó para atestiguar cómo su legado había inspirado la reconstrucción de El Salado. Ninguno de ellos murió en la masacre del año 2000.

Con su trabajo, estos cinco personajes han hecho que después de tantos embates de la violencia en esta región, encontremos un lugar tranquilo, dominado por la alegría de su gente, con niños que corren de lado a lado esquivando los problemas que el Estado no ha solucionado. Basta con recorrer este pueblo para ver lo que hicieron estas personas por él: “cambiaron la forma de pensar de la comunidad, de ver el mundo, le enseñaron a los campesinos que son sujetos de derechos”, explica Andrés Suarez, asistente de la Dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y relator del libro.

El hecho de reconstruir paso a paso la vida de familiares que ya no están, tiene su gota de sufrimiento, y en ocasiones han sido bastantes para poner ese sufrimiento al servicio de otros, para conocer estas historias. Por ejemplo, Elvia Badel, esposa de Álvaro Pérez Ponce, relata en un escrito, “El día en que mi vida cambió”, detalle a detalle de cómo se dio la incursión paramilitar del 23 de marzo de 1997, donde murió su compañero. “En 2008, de la Fiscalía llega un oficio donde le dicen a mi hijo que debe asistir a Sincelejo, que el postulado Salvatore Mancuso va a hablar sobre la masacre del 23 de marzo de 1997 y allí confiesa que es el autor material del homicidio de Álvaro Pérez Ponce. Lo asesinó porque presuntamente era un guerrillero, pero no mostró la evidencia, un video o una foto, algo que dijera que sí era guerrillero. Pregunto yo: ¿Será que un guerrillero está con su familia en su casa y vestía ese día pantalón gris con camisa de rayas manga larga, un sombrero de color marrón y unas pantuflas, será que así visten los guerrilleros?, no usan fusil…”

Hace décadas que el dolor que cubre a El Salado hace suponer su fin, una comunidad de los Montes de María que huyó por la masacre y tantos homicidios, pero, pasados los años, empezó a volver aunque ha encontrado una realidad difícil.

El Salado ha vivido los últimos años un proceso de cambio muy profundo que impactó fuertemente la manera como se vive el presente. Una masiva intervención externa del sector privado y público en solidaridad con las víctimas, trajo consigo un fuerte impacto en términos materiales, dotando los saladeros de infraestructura pública como un centro médico, una ambulancia, una casa de la cultura llamada Casa del Pueblo, un colegio y una instalación deportiva, que es el fruto del “Legado de los ausentes”. Pero la vida no es fácil y construir una economía sostenible sigue siendo todo un desafío.

El Salado no ha olvidado lo que sucedió hace 15 y 18 años. Por eso el pasado 14 de octubre el pueblo conmemoró la vida que sigue germinado a pesar de la muerte.

Ausentes, Bolívar, Campesinos, El Salado, Guerrilleros, legado, Libro, Líderes, Masacre, Montes de María, Paramilitares

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

18 Sep 2018

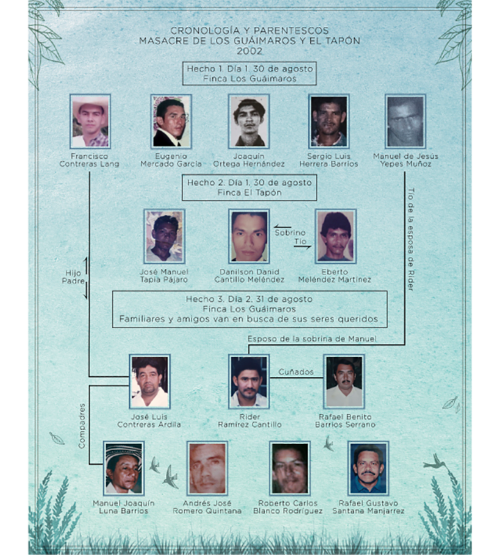

La masacre de Los Guáimaros y el Tapón (San Juan Nepomuceno, Bolívar) no se nombró durante años. No existió. Incluso hoy, sigue sin conocerse los autores de este hecho. Los días 30 y 31 de agosto del 2002, 15 campesinos fueron asesinados en las fincas El Tapón y Los Guáimaros. Esta masacre provocó el desplazamiento de familias enteras de los corregimientos vecinos de Corralito y San José del Peñón, y se convirtió en la tercera más numerosa de esta región, conocida como los Montes de María.

Hace dos años, los familiares de las 15 víctimas empezaron a llamar la atención de su comunidad y del país con conversatorios, eucaristías conmemorativas y monumentos. Y este año, pudieron hacer realidad el sueño de llevar la vida de sus familiares a un libro, que construyeron con apoyo de la ONG de derechos humanos Dejusticia, y que será presentado en Bogotá este miércoles 19 de septiembre. El Centro Nacional de Memoria Histórica acompañará este ejercicio de memoria y verdad.

La idea de reconstruir las historias de sus muertos, a través de la mirada de padres, hermanos e hijos, fue su manera de hacer memoria para evitar que un hecho así se repita. “Que se sepa que fueron ejemplo y que no se fueron de esta vida porque quisieron, sino porque otros se la arrebataron”, dicen. Este libro también es un peldaño hacia la búsqueda de verdad.

Cronología de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón, ocurrida los días 30 y 31 de agosto del 2002 en San Juan Nepomuceno, Bolívar.

“Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible”, como los familiares decidieron titular esta obra, significó horas de entrevistas a profundidad y se valió del género perfil para plasmar las historias. El libro se construyó con la participación activa de los miembros de la Asociación de Luchadores por la Verdad de Los Guáimaros, conformada por los seres queridos de quienes fueron asesinados y que son coautores.

“El resultado fue una serie de relatos llenos de cotidianidad, de nostalgia y de humanidad, que nos reafirmaron que cualquier persona, que cualquier vida, es un universo digno de ser contado”, explican en la introducción los autores por Dejusticia: Irina Junieles, Carolina Gutiérrez y Alejandro Jiménez.

A los perfiles, el recurso más potente de este libro, se suman otros dos capítulos. En el que abre la obra, Junieles, investigadora de Dejusticia, hace una cronología de lo sucedido ese 30 y 31 de agosto de 2002. Por último, Jiménez, también investigador, presenta un análisis jurídico de las rutas que podría tomar el caso en la justicia ordinaria y en la justicia transicional para garantizar posibles escenarios de justicia, verdad, reparación y no repetición.

La presentación del libro será el miércoles 19 de agosto a las 5:30 pm en las oficinas de Dejusticia (Carrera 24 #34-61, Bogotá).

Entrada libre hasta completar aforo.

Publicado en Noticias CNMH

Los Guáimaros, Masacre, Memoria, Montes de María, San Juan Nepomuceno

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

Juan Camilo Gallego Castro

Daniel Sarmiento

25 Oct 2018

Este líder histórico del campesinado, guardián de la memoria de los Montes de María y defensor de una distribución equitativa de la tierra, murió el 23 de octubre en su casa de la vereda Palmitos, Sucre, a los 84 años.

“En la finca El Palmito… de la Unión de Francisco Antonio con María Luisa Ortega Medina, de la que también hubo cuatro hijos, nació Jesús María. El 30 de agosto de 1934”. Estos son algunos de los “aspectos biográficos” que el líder histórico de los Montes de María, Jesús María Pérez, dejó consignados en uno de sus manuscritos que hoy reposan en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Allá en Los Palmitos, Sucre, el lugar donde nació, también murió José María el pasado 23 de octubre. Estaba al lado de su esposa Soledad Acosta y rodeado de su familia.

En otro de los manuscritos, titulado “Vida, desarrollo y actividad de un militante político”, escribió en tercera persona que “ese niño desde sus primeros años de vida mostró ser muy vivaz, con una inteligencia muy despierta no pudo ir nunca a la escuela, debido a que para esa época no existían escuelas rurales en la zona”.

A los 21 años conoció a su esposa Soledad Acosta. Ella tenía 16. Juntos, protagonizaron las grandes luchas campesinas en los Montes de María: una región del Caribe colombiano que se extiende por los departamentos de Bolívar y Sucre, y que es centro de un profundo conflicto de tierras por cuenta del accionar de terratenientes y de grupos paramilitares y guerrilleros.

Jesús María Pérez fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Desde allí, luchó incansablemente por una reforma agraria que les diera a los campesinos más derechos sobre el territorio. Y eso, lo llevó a ser perseguido y amenazado. Incluso, estuvo tres veces en la cárcel señalado de “insurgente”, pero ninguno de esos procesos judiciales prosperó.

En la escuela de la vereda Palmito, que construyeron muchos años después, Jesús María fue homenajeado por su comunidad el pasado 22 de septiembre. Fue su último evento público. Más de cien personas lo recibieron con un aplauso. Soledad Acosta le había escuchado decir días antes que quería saber quiénes eran sus amigos y quiénes no, que quería saber con quién contaba. Al llegar a la escuela no había más que personas dispuestas a escucharlo y a reconocerle su liderazgo. Fue el abrazo de su gente.

“Pido disculpas por mi estado de salud”, dijo al empezar. Sus palabras fueron un acto de resistencia, dijo luego Gonzalo Sánchez, director del CNMH.

“Desde que me metí a la escritura me enamoré de los fundamentos de la historia y la geografía”, continuó Jesús María. Su voz era suave, lenta. Su hija Sara Pérez se sentó a su derecha y le sostuvo el micrófono; Soledad, su esposa, le sobaba la espalda y le daba aliento para hablar.

“Este es un acto que queda para la historia de las nuevas generaciones y de las juventudes, porque las ideas nunca se mueren. Nunca fui a la escuela, pero aprendí más de las calles de los pueblos que de las escuelas (…). No quiero extenderme porque no estoy en condiciones de salud. Pero me siento satisfecho, realizado al lado de este auditorio. Están reunidos porque tienen fe en la persona que las ha representado. Gracias por escucharme, por todo. Ojalá pueda seguir”.

En aquel evento, Jesús María y Gonzalo Sánchez firmaron un documento en el que constaba que el líder le estaba entregando al Museo de Memoria Histórica de Colombia su archivo físico, conformado por sus manuscritos, libretas de notas y su producción intelectual. Una cuidadosa selección de 399 documentos en 2.093 folios.

“Los grandes momentos reclaman palabras”, dijo poco antes de morir, poco antes del evento en el que supo que contaba con su gente, que le reconocía la lucha de los campesinos del país.

Publicado en Noticias CNMH

DDHH, Jesús María Pérez, Los Palmitos, Montes de María, Sucre

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

Archivo CCMMaL21

Archivo CCMMaL21

04 Mar 2019

El Mochuelo: el museo de la memoria que viajará por los Montes de María

Desde hace once años los habitantes de los Montes de María emprendieron una gran misión: reconstruir con su propia voz las historias de lucha y resistencia que los han marcado por más de medio siglo, reconocer las afectaciones que el conflicto armado les causó, y visibilizar esos relatos en un espacio que les garantice sus derechos a la reparación, a la verdad y a la no repetición. Los próximos 14, 15 y 16 de marzo ese sueño se verá materializado, con la inauguración de El Mochuelo – Museo Itinerante de los Montes de María, en El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Todo empezó con una pregunta, que surgió luego de intensas olas de violencia provocadas por grupos armados de todos los bandos: ¿Para qué recordar? Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en los 16 municipios de Sucre y Bolívar que conforman esta región del Caribe colombiano conocida como Montes de María, entre 1985 y 2017 se registraron: 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres, 1.385 personas desaparecidas y 657 víctimas de violencia sexual (la mayoría de ellas mujeres). Todos estos hechos no solo sumaron miles de víctimas, sino que desintegraron a una población que durante años había luchado por el acceso a la tierra: un derecho esencial en la vida montemariana.

¿Para qué recordar? Con esta pregunta en mente, el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María Línea 21 (CCMMLa21) tocó las puertas de ONGs, cooperantes internacionales e instituciones académicas. Y en el 2008 creó pequeños grupos en los territorios, llamados Colectivos de Narradores y Narradoras de la Memoria, que empezaron a circular la palabra como derecho fundamental, “después de haber sido sometidos al silencio por parte de los actores armados en medio del conflicto”, aseguran ellos.

Los Narradores y Narradoras de la Memoria, unidos en un abrazo durante un campamento Juvenil.

A través de videos, fotografías y testimonios, los narradores y narradoras rescataron no solo los relatos de dolor de los montemarianos, sino también las historias de grandes líderes y lideresas que dedicaron la vida a luchar por sus comunidades; retrataron los paisajes rurales de la región, que se crean desde el río Magdalena hasta el mar Caribe; revivieron las tradiciones culturales que, entre juglares y gaitas, han marcado la identidad montemariana; y recogieron el anhelo conjunto por ser comunidades de paz.

El Mochuelo fue bautizado así “por un pájaro de fino cantar” muy popular en la región, y por la canción del cantautor sanjacintero Adolfo Pacheco Anillo, que lleva el mismo nombre. Como un pájaro, este museo emprenderá el vuelo de la memoria en los Montes de María. Su espacio físico está concebido como una casa tradicional de la región. En él, las mecedoras de madera, las fotografías históricas y documentos de las luchas campesinas, las canciones montemarianas, el patio de juegos y el “árbol de la vida” -que recoge los nombres de 700 víctimas del conflicto armado en esta región-, invitan a hacer de la memoria un camino para el encuentro, la superación del miedo y la construcción colectiva de paz.

Este 15 de marzo esta muestra itinerante emprende un viaje que comienza en El Carmen de Bolívar. Unos 70 delegados de los 16 municipios, junto a académicos y visitantes, participarán durante tres días en actividades culturales, charlas y talleres de capacitación, para luego recibir a El Mochuelo en sus propias comunidades.

Este museo fue construido gracias al apoyo que diferentes aliados internacionales brindaron para su gestión, planeación y desarrollo, junto a las 16 comunidades de los Montes de Marías. El apoyo de la Embajada de Francia en Colombia fue vital. Durante la inauguración, el embajador Gautier Mignon acompañará a la iniciativa de jóvenes Mochuelos Cantores y Cantoras en esta apertura.

Descargue aquí la agenda del evento.

Laura Angélica Cerón Hernández

Periodista Centro Nacional de Memoria Histórica

laura.ceron@centrodememoriahistorica.gov.co

Publicado en Noticias CNMH

Carmen de Bolívar, El Mochuelo, Montes de María, Museos de Memoria

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

Juan Sebastián Sanabria

Juan Sebastián Sanabria

19 Nov 2019

Pichilín: una comunidad contra la estigmatización

Quienes visiten Pichilín hoy, hace 10 años o hace 50, se encontrarán con una comunidad “carta cabal”, a prueba de todo.

Y es que, desde sus inicios, sus pobladores, hombres y mujeres campesinos, han acumulado experiencias que los han marcado. Para demostrarlo, basta devolverse al inicio de Pichilín como corregimiento, proceso que, por demás, es tema central del primer capítulo de esta publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para aquel entonces -finales de los sesentas e inicios de los setentas-, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) hizo una movilización nacional que exhortó a los campesinos a recuperar más de mil haciendas y latifundios que estaban sin trabajar. Esta se hizo por todo el país, y en Sucre no fue la excepción. Allí lograron conformarse juntas directivas departamentales respetadas por sus campesinos.

Luego de que otras fincas ganaderas fueran recuperadas, el 12 de octubre de 1971 llegó el turno para la finca Pichilín.

“Bueno, el día de la recuperación de Pichilín, el 12 de febrero de 1971, fecha que nunca olvidaré, nos encontramos temprano como habíamos acordado. Íbamos Donaldo Salgado, Luis Enrique Salgado, Elías Vitola, Bonifacio Salgado, al que le decimos ‘Bone’, Tomás Vitola, Miguel Pérez Vitola y otro poco de campesinos. Éramos un grupo grande y nos repartimos por toda la finca” (fragmento extraído de “La recuperación de nuestras tierras es lo más valioso que hemos hecho en toda nuestra historia”).

Según se señala en el texto, la Policía y Los Pájaros (escuadrones de seguridad que trabajaban para terratenientes), intentaron detener a los campesinos, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, pues rápidamente estos empezaron a construir sus ranchos. Fue así como se recuperó a Pichilín, tierra que solo sería titulada 17 años después, el 4 de octubre de 1988.

Sin embargo, Pichilín, al igual que muchos otros territorios en Colombia, ha visto a los ojos a la violencia. La antigua guerrilla de las Farc, grupos paramilitares y agentes del Estado colombiano cometieron hechos violentos contra la población.

Esas dinámicas, también se esbozan en este libro, una publicación que recogió las voces y memorias de sus pobladores mediante un lenguaje literario. Con ello, se buscó seguir estimulando el interés por parte de la población más joven del corregimiento y posibilitar la continuidad generacional de los procesos comunitarios de la región de Los Montes de María.

Así pues, diferentes narraciones del segundo capítulo, “Cuando el conflicto nos golpeó”, confrontan al lector con los impactos que dejaron en Pichilín: el ingreso de las Farc en los inicios de los noventas, la masacre de los paramilitares en diciembre del noventa y seis, los posteriores procesos de desplazamiento y retorno, los años de confrontación entre la Armada y la guerrilla, los asesinatos selectivos y las permanentes sospechas de pertenecer a uno u otro bando.

“Con ellos, también llegó un alto nivel de estigmatización hacia su comunidad. Algunos habitantes de pueblos vecinos, de los grupos armados y hasta en el interior del propio corregimiento la ejercieron y produjeron desde ‘la ruptura de los lazos comunitarios, pasando por la desintegración familiar y terminando en una profunda sensación de incertidumbre y desconfianza” (fragmento de “Cuando el conflicto nos golpeó”).

No obstante, en las líneas de este capítulo, también aparece una cotidianidad plasmada de resistencias por quedarse, de acciones para mantener familias unidas y de estrategias para sobrevivir y evadir a los actores armados.

Finalmente, en el tercer y último capítulo del libro, “Ahora la lucha es por las organizaciones”, se asiste al relato del proceso de reconstrucción de esta población entre el año 2004 y el año 2018. El retorno de las Juntas de Acción comunal y los comités, la aparición de organizaciones, la configuración de una Asociación de Víctimas y el liderazgo que están ejerciendo las mujeres son contados con detalle.

“Ahora, con la convicción más fuerte de que pelear por sus intereses y derechos, dar su opinión y visibilizar su inconformidad frente a lo que no les parece justo, no debe ser motivo de estigmatización ni de criminalización”.

Los invitamos entonces a que conozcan una historia de campesinos, de voces que han vivido, resisten y luchan.

* Con este libro se dio cumplimiento por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica a la primera sentencia emitida por parte del Consejo de Estado el 9 de julio de 2014 con respecto a la comunidad de Pichilín, a la sentencia de Restitución de Tierras del 3 de junio de 2016 y al PIRC (Plan Integral de Reparación Colectiva) de abril de 2014.

ANUC, Campesinos, Conflicto Armado, Desplazamiento, Farc, Montes de María, Paramilitarismo, Pichillín, Sucre

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31