Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

Autor

CNMH

Foto

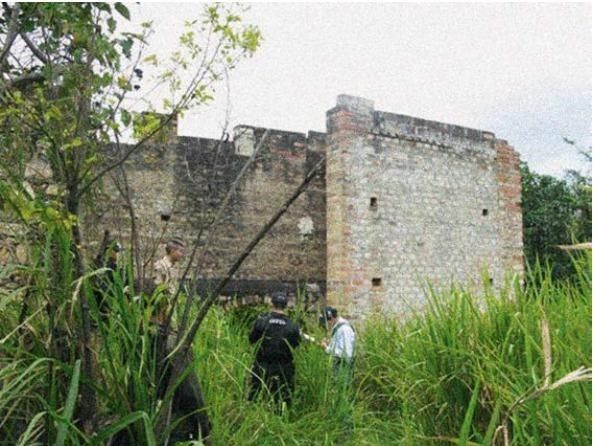

Hornos de Juan Frío durante inspección judicial. Fotografía suministrada por La Opinión al CNMH.

Publicado

2 enero 2024

Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

La más reciente investigación del CNMH reconstruye la historia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en 30 municipios de Norte de Santander entre 1999 y 2004.

En la larga historia del conflicto armado en el departamento de Norte de Santander ―ubicado al nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela―, sobresalen los impactos humanitarios producidos por el Bloque Catatumbo (BC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una estructura compuesta por cuatro frentes desplegados en 30 municipios, bajo el comando de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano.

Para aportar al esclarecimiento de los crímenes perpetrados por esta estructura, el Centro de Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de presentar en Cúcuta su más reciente informe: Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo, compuesto por dos tomos. La investigación hace parte de una serie sobre el origen y la actuación de los grupos paramilitares en las regiones, que reúne centenares de testimonios de excombatientes vinculados al Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad ―entre otras fuentes―.

El tomo I, titulado El estallido de un trueno ajeno, reconstruye la historia del BC, que operó entre 1999 y 2004, cuando se desmovilizó como resultado del proceso de negociación entre las AUC y el Gobierno colombiano. El documento detalla las estructuras y formas de operar de los frentes La Gabarra, Tibú, Fronteras y El Tarra.

Ver esta publicación en Instagram

El tomo II, Guerra sin fronteras, resistencias sin límites, está centrado en los daños que el BC produjo en la sociedad nortesantandereana, pero también en las estrategias de afrontamiento de familias, comunidades y organizaciones. Estas últimas, situadas en el marco de la justicia transicional existente, la recomposición de formas organizativas y el impulso de acciones territoriales de memoria.

Entre muchos de sus aportes, el informe se destaca por la documentación de los espacios donde se violentaron y ocultaron los cuerpos de las víctimas; bienes civiles ―rurales y urbanos, privados y comunitarios― empleados como centros de tortura, asesinato, inhumación y cremación. Además, registra aquellos lugares que han sido renombrados, resignificados y erigidos como monumentos en memoria de las víctimas.

Los sitios del horror

El BC ha sido reconocido públicamente por incinerar los cuerpos de sus víctimas. En una antigua fábrica de ladrillos ubicada en el corregimiento Juan Frío, en el municipio Villa del Rosario, varias decenas de cuerpos ―previamente inhumados― fueron cremados en hornos para evitar que fuesen descubiertos por la Fiscalía General.

Además de esos hornos ―recientemente intervenidos por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas― el informe del CNMH documentó la existencia de otros lugares de incineración a cielo abierto: las fincas Pacolandia, de Cúcuta; y Aguasucia, ubicada en inmediaciones del río Táchira.

Consulte aquí el El estallido de un trueno ajeno

Los ríos de la región también fueron usados para la desaparición de las víctimas. Al respecto, el informe señala: “Los principales ríos convertidos en acuafosas fueron los ríos San Martín, Campo Tres, Oro, Tarra, Zulia, Sardinata y, por supuesto, Catatumbo. En este último se establecieron puntos frecuentes de desaparición forzada”.

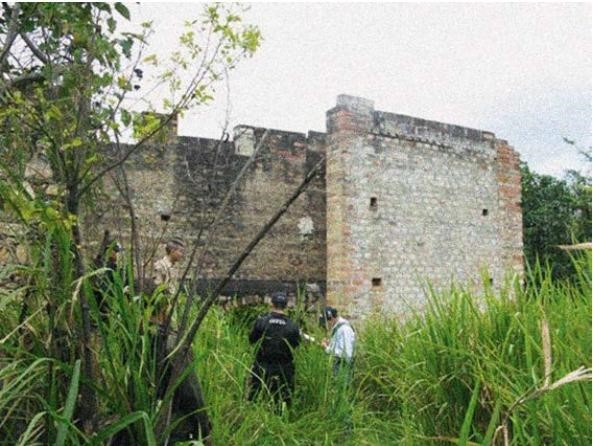

Ruinas de calabozo paramilitar en la base El Sesenta. Fotografía de Jhon Jairo Jácome para La Opinión y suministrada al CNMH.

Los paramilitares, además, establecieron centros urbanos de detención, tortura y asesinato: en La Gabarra, la base paramilitar El Sesenta y una casa ubicada en el barrio Once de Noviembre; en Tibú, “la casa de los enfermos”; en El Tarra, las residencias El Popular, El Capri y América; y en Las Mercedes (Sardinata), la Cantina Verde.

La destinación de viviendas y bases paramilitares para la perpetración de graves crímenes ocurrió «en prácticamente todos los municipios donde tuvo control el BC», según el informe. La Cúcuta urbana no fue la excepción; parqueaderos ubicados en el sector de Alejandría fueron usados como sitios de retención, mientras un sector de la central de abastos que se encontraba desocupado fue utilizado como lugar de torturas y ejecuciones.

Consulte aquí Guerra sin fronteras, resistencias sin límites

Espacios de uso comunitario también fueron usados por los paramilitares para arrojar los cuerpos de sus víctimas, lo que produjo temor en la población y restringió su uso. Así ocurrió con una cancha de fútbol ubicada en el barrio Cerro Norte, de Cúcuta, nombrada como El Chulo por la frecuente aparición de cadáveres. El sitio conocido como La Virgen, en Sardinata, también «fue convertido en una zona de ejecución y de abandono de cadáveres», de acuerdo con la investigación.

Lugares de memoria

Algunos de los sitios donde el BC perpetró graves crímenes han sido apropiados, renombrados y resignificados por organizaciones y comunidades de la región, tal como destaca el informe del CNMH.

Es así como en distintos municipios se han erigido placas y monumentos en memoria de las víctimas: en La Gabarra, en el sitio donde funcionó la base El Sesenta; en Sardinata, en la Virgen de la Ye, la Casa de la Cultura y el cementerio del corregimiento Las Mercedes; en El Tarra, en el parque principal; y en Cúcuta, en la central de abastos.

Memorial por las víctimas en el cementerio del municipio de Sardinata. Fotografía de Camilo Villamizar Hernández para el CNMH.

Otros lugares han sido renombrados. La cancha El Chulo se llama hoy cancha de La Paz; una asociación cultural de El Tarra lleva el nombre del exalcalde José de Dios Díaz Núñez, asesinado por el BC en 2003; y el frigorífico de Sardinata fue llamado Félix María Hernández Casas, en honor al pesero asesinado por paramilitares en 2000.

Lea también: 14 042 desmovilizados de grupos paramilitares han aportado a la memoria histórica

Las comunidades también han destinado lugares para la construcción de memoria y la documentación de violaciones a los derechos humanos. Es el caso de la Casa de la Memoria de El Aserrío, en Teorama; y las tres Casas de Derechos que existen en el Catatumbo.

La investigación del CNMH destaca el “insuficiente acompañamiento del Estado” a las iniciativas de memoria de los municipios donde operó el BC, donde existen importantes demandas de la comunidad para dignificar la memoria de las víctimas en el espacio público.

Otros hallazgos

Los dos tomos de Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo contribuyen al esclarecimiento de las alianzas entre el BC y agentes estatales, las fuentes de financiación de esa estructura paramilitar y los crímenes perpetrados contra la población civil.

Haciendo uso de múltiples fuentes, la investigación concluyó que «este grupo paramilitar tuvo como uno de sus patrones de macrocriminalidad el arrasamiento de caseríos completos», lo que fracturó la economía campesina y habilitó la siembra de grandes extensiones de palma de aceite.

Esta publicación se suma a otros aportes realizados por el CNMH para la reconstrucción de la memoria en Norte de Santander. Entre ellos, Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander (2014), Con licencia para desplazar. Masacres y configuración territorial en Tibú, Catatumbo (2015) y Catatumbo: memorias de vida y dignidad (2018).

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Bloque Catatumbo, Catatumbo, Desaparición Forzada, hornos crematorios, Informes, Investigaciones, Norte de Santander, Paramilitares, Paramilitarismo