Las huellas del genocidio en las víctimas de la Unión Patriótica

Colombia, Conflicto Armado, genocidio, justicia, no repetición., unión patriótica, Verdad, Víctimas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Colombia, Conflicto Armado, genocidio, justicia, no repetición., unión patriótica, Verdad, Víctimas

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

• El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), creado por firmantes de la paz de las FARC, oficializarán una alianza para la construcción de la memoria histórica en torno a los orígenes, desarrollo, fin y transición del conflicto armado interno en Colombia.

20 noviembre 2023

Bogotá, noviembre 20 de 2023. Los aportes que conduzcan a la construcción de la memoria histórica en torno a los orígenes, desarrollo, fin y transición del conflicto armado interno en Colombia y el esclarecimiento de la verdad es una tarea en la que trabajarán en equipo el Centro Nacional de Memoria y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), creado por firmantes de la paz de las FARC.

Se trata de una iniciativa de esclarecimiento de la verdad para avanzar en la transformación cultural que nos lleve a la no repetición, como parte de la reparación simbólica e integral a las víctimas que extenderá la aplicación del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad a firmantes de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia.

El convenio firmado entre la directora general del CNMH, María Gaitán Valencia, y la representante legal del Cepdipo, Olga Lucía Quintero Sierra, dará vía libre a tareas conjuntas para la reconstrucción de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad, abordando aspectos relacionados con el conflicto armado colombiano, contribuyendo así a la garantía de no repetición y a la transformación cultural que nos lleve a la no repetición, en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz de La Habana (Cuba).

Para ello, se generarán espacios de articulación y visibilización con cooperantes internacionales o aliados estratégicos, así como la consecución de apoyos para propiciar el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral a las víctimas.

Como parte del acuerdo se estableció la conmemoración de fechas claves en honor a las víctimas del conflicto armado colombiano y la definición de mecanismos e instrumentos para el intercambio seguro de información. Los aportes y el proceso de construcción de memoria histórica se harán por medio de la asistencia técnica en esclarecimiento, de contribuciones voluntarias a la verdad y de la construcción de archivos y colecciones documentales de DD. HH. El proceso incorporará testimonios de personas desmovilizadas, víctimas y académicos con enfoques diferenciales, además de lugares de memoria.

Cepdipo aportará sus archivos y colecciones documentales, testimonios y diversas fuentes de información. También posibilitará espacios de encuentro y discusión en todo el territorio nacional y con población en exilio.

Más información:

Comunicaciones CNMH

Ayda Ma. Martínez 3142434334

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Acuerdo del Viernes Santo, Bronagh Hinds, CNMH, Colombia, Conmemoración, Irlanda del Norte, María Gaitán Valencia, Memoria, Paz

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

María Gaitán Valencia y Bronagh Hinds durante la conmemoración de los 25 años del Acuerdo de Viernes Santo.

14 noviembre 2023

El 9 de noviembre, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), María Gaitán Valencia, conversó con Bronagh Hinds, cofundadora de NI Women’s Coalition, sobre el impacto de las mujeres en la construcción de paz de ambos países.

«Las mujeres sostienen la paz en Colombia y por eso entiendo lo que sucedió en Irlanda», manifestó la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Bogotá). Su declaración señaló cómo el poder de las mujeres ha trazado la historia de dos países que, aunque muy distintos, le apostaron a acabar con la guerra.

El 9 de noviembre, alrededor de 60 personas asistieron a la conmemoración de los 25 años del Acuerdo de Viernes Santo, un pacto político que puso fin a 30 años de conflicto en Irlanda del Norte. La Embajada de Reino Unido y la Embajada de Irlanda organizaron el evento que destacó el papel de las mujeres en aquel proceso que buscó una nueva ruta encaminada hacia la paz.

#AEstaHora | Comienza la conmemoración de los «25 años desde el Acuerdo de Viernes Santos» en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. El encuentro, organizado por @IrelandColombia y @UKinColombia, tiene el propósito de hablar y aprender sobre el proceso de paz de Irlanda. pic.twitter.com/hAeBwvd6k2

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) November 9, 2023

«Este año se cumplen 25 años de este acuerdo, que es la piedra angular de la paz en Irlanda del Norte y el corazón de cómo vemos las relaciones con nuestras islas», dijo la embajadora de Irlanda en Colombia, Fiona Nic Dhonnacha. «Alcanzar la paz es un proceso largo», indicó la vocera y, por eso destacó los aprendizajes que han tenido al apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, también envió un mensaje en el que le agradeció a Irlanda y Reino Unido por las lecciones que dejó el Acuerdo de Viernes Santo. «Aprendimos de la importancia del rol de las mujeres en la construcción de paz», puntualizó el funcionario y recordó que en el Gobierno del Cambio se están desarrollando políticas públicas que vinculen el poder de las mujeres negras, indígenas y campesinas del país.

En el auditorio Rogelio Salmona, los asistentes escucharon las reflexiones de dos mujeres que le han apostado a encaminar sus vidas hacia la paz: Bronagh Hinds, cofundadora de NI Women’s Coalition, y María Gaitán Valencia. Durante la conversación, ambas reconocieron que existen grandes diferencias entre los conflictos de los dos países, pero también encontraron similitudes.

«Creo que hay una cercanía entre Colombia e Irlanda, en nuestros corazones y almas», comentó Bronagh Hinds. De acuerdo con la lideresa que hizo parte de la historia del Acuerdo del Viernes Santo, una de las cosas que tienen en común ambas naciones «es la profunda historia de resistencia de las organizaciones en nuestros países».

«Creo que hay una cercanía entre Colombia e Irlanda, en nuestros corazones y almas. Una de las cosas que tenemos en común, en medio de las diferencias entre nuestros conflictos, es la profunda historia de resistencia de las organizaciones en nuestros países»: Bronagh Hinds. pic.twitter.com/PXB3dQnFy5

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) November 10, 2023

Gaitán Valencia estuvo de acuerdo con esa perspectiva y señaló que, de hecho, los colectivos en Colombia se han compuesto históricamente por mujeres. «Nosotras nos comprometemos con nuestros legados con gran amor —resaltó la directora del CNMH—. Aunque en el país todavía no entendemos del todo que la fuerza de la memoria histórica está en las mujeres».

Hinds resaltó que, en la historia de Irlanda del Norte, las mujeres que integraban la NI Women’s Coalition tomaron una decisión que fue crucial: «Debíamos apoyar esta coalición más allá de las diferencias que nos separaban». De hecho, esa idea fue explicada con la proyección del documental Adiós a los dinosaurios, que narra cómo fueron ellas las que hicieron posible el diálogo entre los demás partidos políticos durante el proceso de paz.

También puedes leer: “El Valle del Cauca canta sus memorias y le compone al sueño de la paz“

A pesar de que han pasado 25 años, la cofundadora de NI Women’s Coalition afirmó que aún quedan desafíos por resolver en Irlanda del Norte. «Sí, dejamos las armas, pero no hemos podido resolver el legado del pasado», precisó Hinds y reconoció que esa tarea está mucho más adelantada en Colombia.

—No le hemos dedicado tiempo suficiente a las víctimas y eso es algo de lo que podemos aprender de ustedes.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Acuerdo del Viernes Santo, Bronagh Hinds, CNMH, Colombia, Conmemoración, Irlanda del Norte, María Gaitán Valencia, Memoria, Paz

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

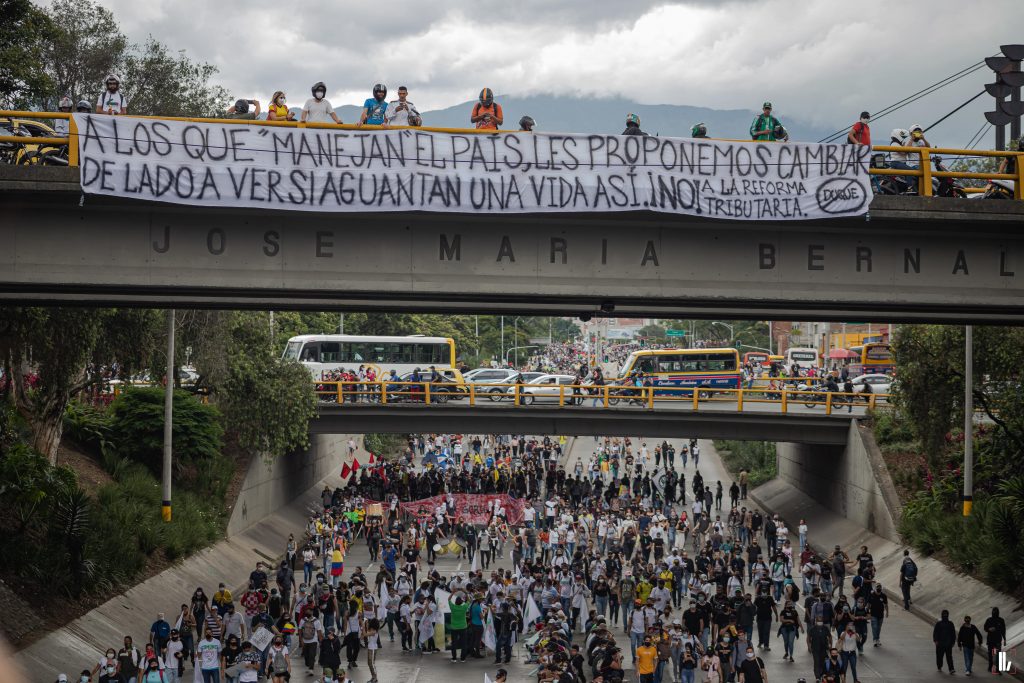

Los manifestantes del estallido social en Colombia hicieron todo lo posible por proteger sus ojos durante las movilizaciones. Foto: Cortesía de Miguel Ángel Mejía Leones.

25 septiembre 2023

En el marco de la primera conferencia nacional «Estallido social de 2021 en Colombia: lenguajes y literatura», la escritora chilena reflexionó sobre las violencias estatales ejercidas durante las más recientes explosiones populares en Latinoamérica. Aquí, algunos apuntes de su ponencia.

Con las ponencias de la escritora chilena Lina Meruane y de Geoffrey Pleyers, sociólogo e investigador de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), se dio inicio a la primera conferencia nacional «Estallido social de 2021 en Colombia: lenguajes y literatura». Organizada por el Instituto Caro y Cuervo y apoyada por la Universidad Tecnológica de Pereira; el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Colectivo La Mariacano; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta conferencia —que tuvo lugar entre el 12 y el 15 de septiembre— se piensa como un espacio para la conversación y la reflexión colectivas sobre el impacto de la protesta social y política en los lenguajes y la literatura.

Como preámbulo de este ciclo de conversatorios, este martes se realizó un encuentro virtual en el que Lina Meruane (ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Sangre en el ojo y del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en reconocimiento a toda su obra) planteó una serie de agudas reflexiones sobre los estallidos sociales de Ecuador, Colombia y Chile que ella vivió, atestiguó y posteriormente narró en Zona ciega (2021), un ensayo que nos invita a pensar en lo que significaron los ojos de los ciudadanos durante los estallidos sociales, cuando las fuerzas policiales y militares intentaron cegarlos.

Los cacerolazos sonaron fuerte durante el estallido. Foto: Cortesía de Édison Arroyo.

«Aunque cada lugar tiene sus variables locales y temporales, las revueltas sociales en Ecuador, Colombia y Chile remiten a una crisis del capital. El problema del hambre —que es una forma de violencia de Estado—; el problema de la injusta distribución de los recursos como consecuencia del neoliberalismo; y los problemas del acceso a la educación, la salud y el sistema pensional recalentaron el sustrato psíquico de la ciudadanía, que se había empezado a movilizar hace una década y que de pronto estalló, como en Chile, por la subida de 30 pesos en el transporte público. Eran apenas 30 pesos sumados a muchos otros pesos, a muchas carencias y a muchas “subidas”».

«El caso chileno me llevó a pensar en algunas claves sobre el ejercicio del poder y las formas de represión que se ejercen en tiempos de dictadura y en las “democracias” contemporáneas (democracias así, entre comillas). El procedimiento del poder en los años de dictadura fue el de tomar los cuerpos y ocultarlos mientras los torturaba en estadios y casas de los que muy poca gente logró salir. Era la práctica de no dar cuenta de los detenidos, de su paradero, de asesinarlos y no entregar nunca los cadáveres, que además se ocultaron bajo tierra y en el mar. Se ocultó, entonces, la evidencia del crimen, porque el costo político de hacerla visible era enorme. Y no solo se ocultó la evidencia material, sino que se censuró la prensa, con lo cual no solo hubo ocultamiento, sino también un manto de silencio.

»Estas formas de ejercer el poder y la represión de la dictadura contrastan con las de la “democracia”, donde las prácticas represivas son completamente visibles, ocurren en plena calle, a plena luz del día, a plena vista —incluso a la vista de las cámaras—. En “democracia”, la violencia del Estado es una violencia que genera espectáculo, que exige ser vista para exaltar la presencia de un poder sanguinario y para intimidar a los manifestantes; una represión que funciona especularmente para que la ciudadanía se mire ahí, en las imágenes, como víctima de esa violencia efectista, sensacionalista e intimidatoria».

En muchos casos, la Policía Nacional disparó directamente a los ojos de los manifestantes. Foto: Cortesía de Fredy Henao.

«Las violencias estatales en “democracia” son violencias que no necesariamente se ejeren sobre el cuerpo entero del ciudadano —como es el caso de la tortura o de la desaparición—, sino sobre sus ojos. Estas violencias fueron llevadas a cabo por las fuerzas policiales y militares que intentaron no matar, sino disminuir y deshabilitar el cuerpo de sus víctimas, disparándoles directamente a sus ojos balines de acero y otros metales recubiertos en goma.

»Me parece elocuente que esa violencia haya sido dirigida hacia el ojo del ciudadano y la ciudadanía, y que lo mismo haya sucedido en las manifestaciones colombianas, panameñas, egipcias, francesas, palestinas, indias y un larguísimo etcétera. Conjeturo que, en estos tiempos, el mensaje más efectivo es precisamente el de cegar los ojos que se habían abierto y despertado. Era necesario dispararles para volver a cerrarlos».

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

«Los mensajes de la violencia que casi no tenían posibilidad de respuesta en dictadura, sí tienen espacios de respuesta en democracia. Por más que uno pueda entrecomillar, la realidad es que, en “democracia”, hubo una respuesta popular muy clara: una respuesta en el lenguaje y en la escritura. La ciudadanía se manifestó de vuelta no solo con sus cuerpos, sino con sus palabras. Respondió escribiendo sus mensajes en los muros; sus mensajes deslenguados, ocurrentes, hilarantes, enojosos, a veces llenos de improperios al presidente y sobre todo a la Policía, lo que el lingüista José del Valle llama “un lenguaje popular”, que no se remite a la norma, que escribe mal, que otros corrigen, que otros tachan y componen y comentan. Para mí no solo era una respuesta vociferante, sino que era la literatura misma de la protesta.

»La ciudadanía se tomó la palabra como nunca, es decir, no solo se manifestó poniendo el cuerpo, poniendo el ojo, poniendo los lemas en grito, sino también escribiendo sobre la ciudad, volviendo los muros páginas rayadas para contestarle indisciplinadamente al poder disciplinario del Estado».

Los muros, las calles y las paredes fueron clave para la expresión de las inconformidades de la ciudadanía. Foto: Cortesía Andrés López.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Chile, CNMH, Colombia, Estallido social, Lina Meruane, Víctimas oculares

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

8 Abril 2020

La violencia ha forjado el pasado y el presente de Humberto Moreno. Su liderazgo en la zona bananera de Urabá inició hace más de diez años cuando promovió la celebración de un minuto de silencio y una eucaristía en memoria de las víctimas de la masacre de Osaka, en la que perdió a su esposa y a diez compañeros de trabajo, el 14 de febrero de 1996. Su dolor, pero también la necesidad de reinventarse y buscar una reparación por aquel episodio que partió su vida en dos, lo han llevado a reencontrarse con otras víctimas de la región y a encabezar procesos de memoria histórica que en sus palabras “me han regresado la esperanza y las ganas de vivir”.

Ganas que perdió esa mañana de febrero en la que guerrilleros del Frente V de las Farc detuvieron el autobús en el que viajaban 45 trabajadores de la finca bananera Osaka, ubicada en Carepa (Antioquia). Les ordenaron bajar del vehículo y al notar que algunas personas huían, abrieron fuego de manera indiscriminada. Algunos se refugiaron debajo del bus, otros en un canal de desagüe; otros no lograron escapar. Entre ellos, Miriam Padilla León, su esposa.

“Fueron unos años muy dolorosos. Yo tenía proyectos con ella pero todo cambió. No encontraba cómo olvidar lo ocurrido hasta que inicié el proceso con las víctimas de Osaka”, asegura Humberto y cuenta que no fue una tarea fácil. ”Al principio teníamos mucho miedo a ser señalados, pero al final vencimos ese sentimiento, todo confluyó y pudimos sacar ese dolor de adentro”.

Fue así como participó junto a otras víctimas del municipio en la iniciativa “Memorias que Renacen”, que contó con el apoyo del Centro Nacional de Memoria y la alcaldía de Carepa. En este ejercicio se realizaron talleres de memoria, una cartilla con sus historias y dos documentales que relatan la violencia en el Urabá antioqueño en la década de los 90.

“Para mí es muy importante hacer memoria. Eso nos sirve para que la sociedad conozca todo lo que esta región vivió y que lo tengan presente para que jamás se repita”, asegura Humberto y con orgullo cuenta que gracias al trabajo realizado con sus compañeros hoy varios de ellos han recibido una indemnización, pero también han logrado visibilizar la violencia sufrida en aquellos años.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Colombia, Conflicto Armado, Darío Acevedo, Entrevista, Memoria Histórica

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

31 Mar 2020

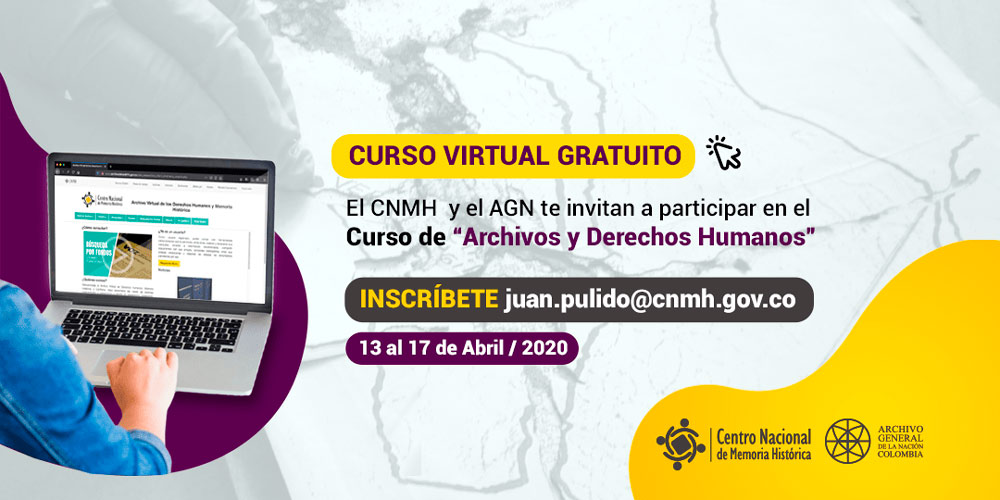

El Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica ofrecen un curso virtual para víctimas del conflicto, sociedad civil y entidades públicas y privadas interesadas en capacitarse en buenas prácticas para el manejo de archivos referidos a graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto armado interno.

Este curso, que no tendrá costo, representa un compromiso por generar espacios que fortalezcan los conocimientos de registro, acopio, custodia, preservación y puesta al servicio de estos archivos para la construcción de la memoria.

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

Se dictará tres veces el mismo curso: del 13 al 17 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio de 2020.

Las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico juan.pulido@cnmh.gov.co. El curso virtual no tiene costo y se generará certificado de participación, previo cumplimiento de horas y tareas asignadas. Habrá cupo límite según el orden de inscripción.

Nuevos cursos virtuales de formación en archivos de derechos humanos

Gracias a la respuesta de más de 1200 víctimas del conflicto y personas interesadas en participar en el curso virtual gratuito de Organización y Gestión de Archivos de Derechos Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación han decidido abrir nuevos espacios de formación.

Para tal fin, se está trabajando en la programación del curso en sesiones adicionales a las ya programadas (13 al 17 de abril, 18 al 22 de mayo y 15 al 19 de junio). Las nuevas fechas se informarán a los interesados a través del correo electrónico.

“Trabajamos rápidamente para fortalecer la plataforma, que sea más robusta y que ofrezca acceso ilimitado a los cursos virtuales, en los que participan todas nuestras víctimas, sus organizaciones y la sociedad civil”, explicó la Directora del Archivo de los Derechos Humanos de la entidad, Marcela Rodríguez.

La funcionaria invitó a los interesados en participar en los cursos virtuales que tengan alguna inquietud, a comunicarse a través del correo electrónico juan.pulido@cnmh.gov.co

El curso contará con la participación de:

Marcela Rodríguez Vera: Restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia y magíster en investigación social de la Universidad Distrital.

José Luis Alarcón: antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia social de la ESAP, y en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia.

Valeria Eraso Cruz: historiadora de la universidad del Tolima, estudiante de maestría en derechos humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Natacha Eslava Vélez: profesional en restauración y conservación de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia, y experta universitaria en gestión documental y administración de archivos de la Universidad FASTA en Argentina.

John Fredy Garzón Caicedo: profesional en ingeniería de sistemas de la CUN y magíster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad de la Salle.

Jhonattan Alexander Hoyos Sepúlveda: abogado de la Universidad La Gran Colombia, y consultor y contratista independiente en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Carlos Andrés López: bibliotecólogo y archivista de la Fundación Universitaria INPAHU, y especialista en gerencia de proyectos informáticos de la misma universidad.

Carolina Muñoz Ramírez: profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística, y especialista en sistemas de información y gerencia de documentos.

Laura Sánchez Alvarado: antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en análisis de políticas públicas. Ha realizado investigación en antropología social e historia, patrimonio material e inmaterial.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Colombia, Conflicto Armado, Darío Acevedo, Entrevista, Memoria Histórica

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

hacemosmemoria.org

CNMH

27 Mar 2020

Para el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, el conflicto armado en Colombia se ha desdibujado por la participación de diversos actores armados y por los cambios que ha sufrido a causa de su extensión en el tiempo, lo que hace que la memoria sea un terreno de mayor disputa “no por principios sino por las circunstancias”.

Desde que se posesionó como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el 21 de febrero de 2019, el historiador Darío Acevedo ha recibido duras críticas de sectores sociales, académicos y de organizaciones de víctimas por algunas de sus decisiones. En entrevista con Hacemos Memoria, Acevedo afirmó que es víctima de una “persecución” y pidió una discusión académica en la que pueda exponer sus puntos de vista.

La memoria, en cualquier circunstancia de conflicto, nacional o internacional, siempre es motivo de discusión, de debate, de polémica. Hay casos en los que se da el asunto más fácilmente porque se encuentra evidente la distinción entre víctima y victimario, como fue el caso del régimen nazi y la población judía; también está el caso de Sudáfrica, con el régimen del apartheid, en el que se beneficiaba una minoría blanca que impuso un régimen odioso frente a más del 85 por ciento de la población que era negra. Estos son casos en los que es posible que el debate sea casi inexistente en razón de los consensos, y en razón de que estos consensos les permiten a los estados asumir políticas de reparación con mucha claridad. Por ejemplo, todavía el Estado alemán se encuentra reparando a población judía sobreviviente.

En el caso nuestro la cosa es distinta porque es un conflicto muy extenso, nace en circunstancias de auge de la Guerra Fría, pero cambia con el tiempo, y el cambio más significativo tiene que ver con el derrumbe del comunismo en la Unión Soviética y con la emergencia del fenómeno del narcotráfico. Esto supone etapas de altas y bajas en lo que llamamos el conflicto armado colombiano. A esto se suma que no hay una sola guerrilla sino tres, cuatro, y en un momento hubo incluso siete guerrillas, todas de diferente signo, con las que el Estado no podía negociar con todas. Allí también aparecen los paramilitares, algunos de ellos en clara alianza con agentes del Estado y la Fuerza Pública, esto es innegable. Todo eso va desdibujando el conflicto armado como un conflicto entre dos partes. Y esto hace que la memoria sea el terreno de la mayor disputa, no por principios sino por las circunstancias. Y una circunstancia adicional que ha complicado el conflicto armado entre nosotros es el hecho de que todo esto se da en el marco de una democracia. No en una dictadura como la hubo en Chile o Argentina o El Salvador. Aquí no hubo un régimen militar y esto también le da un tinte a la discusión, sobre todo de quienes piensan que el levantamiento armado dentro de una democracia no es lo más lógico que haya podido suceder en el mundo.

Entonces ¿Qué es lo que yo planteo o entiendo? Que lo que se debe seguir es esa discusión, ese debate desde un ámbito académico, pero desafortunadamente un debate propiamente académico no ha habido en el periodo en el que yo he estado gestionando el Centro Nacional de Memoria Histórica. No ha habido un solo foro en el que podamos contestar hipótesis, teorías, pensamientos, estudios. Incluso desde antes de yo posesionarme ya estaba cuestionado.

No. Nosotros no hemos tenido mayores problemas con los sectores sociales que se acreditan como víctimas del conflicto armado colombiano. Nuestros equipos han ido a diferentes puntos. Muchos de ellos incluso vienen de la dirección anterior. No ha habido cambios drásticos. Ha habido una reducción en la contratación en razón de las políticas de austeridad, pero tampoco es muy significativo. Donde quiera que hemos ido, hemos estado en contacto con las víctimas, con las organizaciones. Ha habido problemas con algunas en el campo de eso que llamamos la agitación política. Pero en términos generales a nosotros nos ha ido muy bien en los territorios.

Es que eso es como evidente. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme frente a un auditorio académico a explicar la política que estoy adelantando. Lo explico a través del portal de la entidad. Mis puntos de vista han sido tergiversados, incluso desde antes de yo asumir. Todo se debe, en gran medida, a mi posición ideológica y política que era ampliamente reconocida, en la medida de que yo era un columnista en El Espectador, colaborador en El Colombiano, El Tiempo, en programas de análisis, en ensayos que escribí cuando era profesor de la Universidad Nacional. Mi posición era reconocida, pero ahí es donde digo que hay persecución porque a uno no lo pueden censurar por lo que haya pensado antes. Lo importante es que uno atienda los dictámenes de ley y las políticas del gobierno en materia de reparación de víctimas en este caso. Y, en estas, lo que yo he dicho es que me muestren una sola frase, escrita o pronunciada, que se pueda poner entre comillas, y eso es lo que no han hecho.

Lo que yo he observado de parte de los directores anteriores es que ellos tratan de averiguar lo que yo quiero hacer, o lo que quiero imponer, pero no logran encontrar en mis actuaciones algún hecho o alguna frase que tienda a eso que ellos me atribuyen, que es como deformar la memoria, o a desconocer el conflicto o crear una verdad oficial.

Sobre este último punto, yo desde el principio fui el que recalqué que todo lo que hubiera hecho la dirección anterior y todo lo que yo hiciera en el Centro Nacional de Memoria Histórica era controversial, y lo dije, primero, por convicción, y, segundo, porque la misma Ley de Víctimas estipula que no debe haber verdades oficiales. Las verdades oficiales son propias de las dictaduras. Entonces yo entré combatiendo y criticando la pretensión de que aquí haya una sola versión del conflicto. Y no creo ser la única persona que crea en ello.

Yo soy académico. Di clases en la universidad durante más de 30 años, publiqué textos fruto de investigaciones y he exigido se me trate como tal, pero no lo he recibido; no he recibido ese trato por cuestiones ideológicas. Lo propio entre académicos es que nos citemos: usted dijo esto, y lo pone entre comillas. Pero usted se fija en ciertos pronunciamientos del doctor Gonzalo Sánchez y de la doctora María Emma, y de otros reconocidos intelectuales como Rodrigo Uprimmy, y es como si no hubiera pronunciado discursos en distintos eventos, como si no hubiera producido materiales dentro del campo de la memoria histórica. La primera cuestión tiene que ver con eso, que no se me cita.

Por otra parte, se dice que yo voy a imponer una verdad oficial, cuando lo que he tratado es de sacar la contribución de la verdad, en términos de convenios, hacia afuera, como con la convocatoria de Colciencias que tiene la pretensión de evitar que el director, llámese como se llame, produzca las verdades sobre el conflicto armado colombiano. Yo estoy dando la oportunidad de que más de 650 grupos de investigación, inscritos y reconocidos por Colciencias en sus máximas categorías, A1 y A, presenten sus proyectos para estudiar diversos aspectos. Son 15 proyectos y todos dicen ‘Conflicto armado y…’, etc.

Otro punto dice que yo voy a borrar la memoria de las víctimas. Que yo me voy a inclinar a los victimarios, como dicen de ganaderos, comerciantes, etc. Lo que he planteado es que la Ley de Víctimas reconoce a aquellos sectores que hayan sufrido hechos graves en materia de DIH y Derechos Humanos, vengan de donde vengan. Entonces yo no veo por qué, cuando ellos estaban dirigiendo, si pudieron hacer unos trabajitos sobre empresarios, soldados y policías, y yo no pueda hacerlos.

Yo tengo estadísticas del informe de gestión y en la plataforma de la entidad dice claramente: iniciativas de memoria, 120 iniciativas apoyadas a 2018. ¿Cuántas se hicieron con militares? Exitosas, tres. ¿Cuántas se están haciendo? Algunas que no han terminado: con las madres de Soacha, es decir con casos de falsos positivos; con las víctimas de Rosa Blanca; con familiares de concejales muertos en Rivera; con familiares de los diputados asesinados en el Valle del Cauca; con la masacre de La Chinita, que de pronto vamos a obtener resultados en cosa de dos meses; con las Madres de La Candelaria estamos trabajando. De manera que estamos trabajando con todos los sectores de víctimas y la falsedad consiste en decir que yo solo trabajo con militares y empresarios. Eso es lo que yo llamo imposturas o falsedades del debate.

Es más, con el tema de los ganaderos que se ha agitado tanto, nosotros ni siquiera hemos firmado convenio. Fue una petición de ese sector porque ellos dicen, y con toda razón, que la mayoría de los miembros de la federación sufrieron secuestros, amenazas, asesinatos y destrucción de sus bienes y propiedades.

Con las iniciativas de memoria, que es el contacto con las comunidades para recuperar su memoria, su proceso de reparación, de resiliencia, de la superación del drama, de ayudarles a llevar su duelo hasta el final, en eso seguimos utilizando la metodología que han usado los profesionales durante los ocho años previos.

En materia de investigación si hay un cambio. Saqué la investigación, en buena parte, para hacerla con Colciencias, ahora Ministerio de la Ciencia. Este es un cambio, pero, ¿es positivo o negativo? Lo que pasa es que yo no puedo llegar a una institución a enmendarles la plana a los antecesores. O sea, como que yo llego y no tengo ninguna función y ninguna autonomía, y no puedo hacer nada porque de pronto estoy alterando las cosas. Yo he tratado de modificar cosas, pero que son propias de mi función.

Por ejemplo, en el Museo aún faltan por concretarse algunos cambios porque apenas estamos empezando la construcción física. Y hay que hacer cambios que serán explicados en su momento. Pero en lo demás, digamos, en la Dirección de Acuerdos de la Verdad que trabaja con desmovilizados del paramilitarismo, seguimos la misma metodología. En materia de archivos incluso mejoramos su tratamiento porque hice convenio con el Archivo General de la Nación, entidad rectora, y con la Jurisdicción Especial de Paz, que le trazó medidas cautelares a los archivos que nosotros tenemos. Eso implica que cualquier movimiento que se haga de esos archivos, cualquier tratamiento, debe estar autorizado por esas dos entidades.

Por ejemplo, nos cambiamos de sede. El traslado de los archivos se hizo hasta con el acompañamiento de la Procuraduría, la Policía Nacional, la JEP, para que no sufrieran ninguna alteración. Entonces no sé a qué se refieren cuando dicen que yo estoy cambiando todo.

Primero, nosotros encontramos gran cantidad de archivos dados en calidad de préstamo, unos, y en calidad de donación, otros. Todos los archivos que entran a la entidad tienen que ser procesados técnicamente y se deja una copia digitalizada. Los que están en préstamo se digitalizan y se organizan para que sean utilizados por el público o investigadores y luego se devuelven a los propietarios naturales. En eso no hay ningún misterio. Lo que ha sucedido es que hay una campaña de desinformación.

Por ejemplo, cuando yo me fui a posesionar, al día siguiente di una entrevista que quedó mal titulada porque decía: “140 organizaciones van a retirar sus archivos”. Más adelante, el expresidente Ernesto Samper que se sumó a esa campaña, dijo que “27 organizaciones han retirado sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica”’. Y solamente, a la fecha, la Minga retiró sus archivos. Pero, ¿sabe desde cuándo inició el proceso? El 26 de febrero del año pasado, estando yo recién llegado a la dirección que fue el 21 de febrero. Se demoró un año para hacer el retiro normativo, con delegados de la JEP, la Procuraduría, la policía. Eso no tiene ningún misterio, se devuelven. Pero nosotros quedamos con una copia digitalizada, así como la JEP y el Archivo General de la Nación.

Tenemos cuatro unidades. En materia de Acuerdos de la Verdad, que trata con desmovilizados paramilitares, avanzar hacia la meta de las 18.300 certificaciones y en este momento estamos cerca de las 15.500. En el caso de los archivos, avanzar en la clasificación y digitalización de una cantidad muy grande de archivos que no estaban procesados; vale la pena decirlo, no recibimos todo en orden en materia de archivos. En el caso de la memoria, avanzar en la selección de los 15 proyectos de investigación a través del Ministerio de la Ciencia. Y en ese terreno de la memoria tenemos 43 iniciativas cuando lo normal son 25, teniendo en cuenta la diversidad territorial, los enfoques diferenciales como la comunidad LGBT, la población adulta, los afectados por minas antipersona, el enfoque de mujer, el enfoque de niños y niñas, el enfoque étnico y la población afrocolombiana. Y en materia de Museo, lo que le vamos a dejar a la comunidad colombiana es haber seleccionado la firma que va a construir el Museo, que ya está diseñado y financiado. Y para diciembre, que esté construida la sedimentación, o sea, todo lo que es la excavación y las bases.

Voy a mencionar varios casos. Primero, la centralidad del Museo, se va a dar todas víctimas diversas del conflicto. Las víctimas son muchas y muy diversas y cada una tiene una memoria diferente. Aquí no va haber una memoria única. Segundo, las muestras no podrán estar inspiradas en una de las versiones del conflicto armado, pero tampoco ningún sector ideológico o religioso podría decir que esto es lo que interpretamos sobre el conflicto. Tercero, el Museo va a tener mucha información de tiempo, modo, lugar, sobre hechos que fueron impactantes en la vida nacional y que afectaron a núcleos significativos de la población. En cuarto lugar, el Museo se dotará también con aportes hechos por las comunidades como obras artísticas, producción de objetos como artesanía, de agricultura comunitaria, etc. Muchos de estos procesos, digamos, pueden ser ofrecidos por las mujeres tejedoras, son muchos los casos que se pueden mostrar en vivo en el Museo. Y el último punto es que se va a tener en consideración el elemento artístico, siempre orientado al sufrimiento de la gente. Tenemos que evaluar la experiencia previa de lo que ya se ha hecho y qué otras cosas nuevas podemos aportar.

Yo, como historiador que soy, reconozco que la memoria en su insumo del trabajo del historiador. Pero es algo que pertenece a las comunidades, es algo con lo que no se puede entrar en contradicción. Yo parto del principio de que el trabajo que nosotros hacemos con las comunidades afectadas por el conflicto, sea quien sea el victimario, nosotros lo respetemos integralmente, respetemos lo que digan las víctimas. ¿Por qué? Porque la memoria es un producto sobre la vivencia directa de un problema, un dolor, de una atrocidad que la gente expresa abiertamente sin necesidad de conocer teorías, ni filosofías. Lo hablan con su emoción, dolor y sentimientos. Y toda esa memoria hay que conservarla.

Pero podría darse dos opciones: digamos, recuperar la memoria para provocar la venganza, el odio, la ventaja, la confrontación. Como fue el caso, a manera de ejemplo, de esa tendencia con la memoria del pueblo alemán durante el régimen nazi, que lo que hizo fue un revanchismo por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y se puede dar la vía que nosotros hemos estado utilizando, que tiene que ver con recuperar la memoria para exigir que no se vuelva a repetir, que no haya elementos de odio. Nosotros en el tema del perdón no intervenimos porque eso se deja a las personas y comunidades. Que sean ellas mismas las que decidan si perdonan o no y en qué circunstancias.

Y un tercer elemento, en el caso nuestro, es que la recuperación de la memoria debe ser útil como elemento pedagógico, que la gente entienda que no se deben utilizar métodos violentos en la lucha política.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Colombia, Conflicto Armado, Darío Acevedo, Entrevista, Memoria Histórica

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

19 Oct 2014

Trudy Peterson es una de las expertas que más conoce acerca de archivos de Derechos Humanos. Trabajó durante veinticuatro años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos (NARA), algunos de ellos decidiendo qué tipo de información debía ser desclasificada y en qué condiciones.

Después de su retiro del gobierno, fue la Directora Ejecutiva y fundadora del Open Society Archives en Budapest, Hungría, y luego, la directora de Archivos y Gestión Documental para el Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas. Sus conocimientos en esta materia la llevaron a ser consultora de comisiones de la verdad en Sudáfrica y Honduras, en la Corte Especial para Sierra Leona y en el Tribunal de Reclamaciones Nucleares de la República de las Islas Marshall.

Peterson será una de las ponentes del seminario internacional ‘Archivos para la paz, elementos para una política pública’ #Archivosparalapaz, organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Fondo de Justicia Transicional-PNUD, que se realizará en Bogotá el próximo 28, 29 y 30 de octubre.

En una anterior visita al CNMH, auspiciada por el programa de cooperación alemana ProFiz, Peterson habló de los retos que le esperan en Colombia, en materia de archivos, de cara al posconflicto o a una eventual comisión de la verdad.

Los archivos son esenciales en procesos de posconflicto. Si los colombianos quieren que alguien rinda cuentas de algo, entonces los archivos que se refieren a esa persona son evidencia esencial ante la Corte. Si ustedes esperan absolver a algunas personas y deciden que solo algunas personas deben hacer parte de un nuevo gobierno, ustedes necesitan documentos que muestren qué hicieron ellos, para quién estuvieron trabajando, qué clase de actividades emprendieron.

Si uno quiere reconstruir la sociedad uno tiene que entender qué fue lo que pasó y así puede decidir algún tipo de solución, de modo que se pueda avanzar con ‘el pasado’ luciendo como ‘el pasado’, reconociéndolo tal como fue.

El número dos de la Comisión de la verdad de Sudáfrica, Alex Boraine, tuvo que enfrentarse a mucha gente que quería pasar la página, seguir adelante, y él les respondía “antes de pasar la página, tenemos que leerla”, y es en los archivos donde nosotros podemos leerla.

Los archivos también son muy importantes porque las comisiones de la verdad nunca pueden resolver casos muy específicos, ellos son muy generales, y en realidad lo que la gente quiere saber es qué pasó con sus seres queridos. Yo recuerdo que durante la Comisión de la verdad en Perú, yo leí un artículo en que se le preguntaba a la gente de la calle qué pensaban del reporte de la Comisión y un hombre respondió: “Ellos no me dijeron que pasó con mi hermano”. Y esa es la verdad, aunque haya una comisión de la verdad, los documentos son esenciales para empezar seguirle la pista de lo que pudo haber pasado con alguien que desapareció.

La otra razón por la que los archivos son importantes es para que las víctimas puedan acceder a algún tipo de compensación. La gente quiere que le retornen sus casas, sus trabajos y para todas esas cosas nosotros necesitamos documentos que determinen ¿Realmente esta gente tenía esta casa? ¿Realmente trabajaba allí?

Yo no creo que haya un archivo clave, porque un proceso de paz incluye al menos dos partes o tres, o cuatro y todo el mundo tiene una parte de la parte, entonces nosotros necesitamos saber dónde están los archivos de todos los bandos y cómo van a ser usados, para un proceso de paz, para una rendición de cuentas ante una corte, una comisión de verdad o un proceso de compensación. Cada parte tiene que dejar claro dónde están los archivos y cuáles son las reglas para acceder a esos archivos.

Estos registros fueron creados por el Estado y los archivos no solo guardan registros de cuando el Estado se porta bien, los archivos también guardan información de cuando el Estado se porta mal, lo que uno debe hacer es alejarlos de las manos de quienes los crearon y llevarlos a las manos de personas confiables dentro del cuerpo del Estado. Pueden ser los archivos nacionales, con una consejería especial, pueden ser un cuerpo especial creado temporalmente. Hay muchas opciones, pero el Estado debería ser responsable, ellos necesitan protegerla y crear las reglas para su acceso.

El reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares y saber quién va a garantizar que estos están bajo protección. Es obvio que esas cosas son importantes, nosotros no sabemos dónde están y no sabemos a quién se los confiarán, pero es muy importante que estén seguros. El otro reto son los archivos de inteligencia del Estado[MD1] , se debe tener un proceso, un protocolo para lograr tener acceso a ellos.

Un archivo de Derechos Humanos no puede tener la información de solo un lado, es necesario tener la capacidad de ver los dos lados, porque aunque en la mayoría de los países, el Estado y la contraparte no han violando los Derechos Humanos en la misma proporción, ambos lo han hecho de alguna manera, y una archivo de DDHH tiene que mostrarlo.

Si desea inscribirse al seminario Archivos para la paz, por favor diligencie el siguiente formulario: Formulario de inscripción

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Álvaro Cardona para el CNMH

27 Oct 2014

El 15 de octubre de 2014 fue un día importante para la memoria histórica en América Latina. Ese miércoles, mientras se realizaba el Seminario Internacional de Museos y Lugares de Memoria organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Ricardo Brodsky, Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, y Gonzalo Sánchez, Director General del CNMH, firmaron un acta de entendimiento para facilitar el trabajo conjunto entre las dos entidades y para apoyarse en la compleja tarea de reconstruir las memorias del pasado reciente.

Con este acuerdo se busca que entre ambas instituciones haya intercambio de experiencias, fundamentalmente en materia de lecciones aprendidas durante la creación e implementación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y los retos que tendrá el CNMH en la construcción del Museo Nacional de la Memoria en medio del conflicto armado.

El intercambio de experiencias sobre iniciativas de memoria, centros de documentación y archivos de los derechos humanos, además de conocer diversas maneras de crear memoria histórica, serán otros de los objetivos para continuar aprendiendo del camino que el Museo de la Memoria chileno ha recorrido.

Este tipo de acuerdos hacen parte de la estrategia del CNMH de unir lazos de cooperación dentro de la región latinoamericana, para así fortalecer nuestra tarea de memoria histórica con estándares de nivel internacional.

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

cortesía: Proyecto Mangle

29 Oct 2014

Cuatro colombianos en Berlín decidieron hacer una instalación sobre la guerra en Colombia. Uno de los artistas nos cuenta en qué consiste la obra.

El Proyecto Mangle nace en Mayo de 2013, cuando cuatro colombianos residentes en Berlín nos reunimos y conversamos sobre los últimos datos sobre el conflicto armado en Colombia. El informe hablaba de 5.5 millones de víctimas del conflicto sólo durante los últimos 30 años. Si bien en papel o en pantalla es sólo un número, no se trata sólo de cifras, son vidas, son personas. Empezamos así a madurar la inquietud, buscando la forma de dimensionar esa cifra frente a un público, en Colombia y fuera de ella, cada vez más acostumbrado e insensible a los números de la guerra.

Poco a poco Mangle tomó forma desde las palabras, dibujos rápidos y el compartir. Nuestra intención era concretar, desde las narrativas más afines a cada uno, una instalación que hablara al mismo tiempo de las víctimas, la violencia como un fenómeno estructural en la sociedad y del país que respira en un contexto tan adverso. Sara Wiederkehr González, antropóloga y fotógrafa, retrató la diáspora del conflicto, desde lugares apartados de la geografía nacional hasta las imágenes efímeras que viven los migrantes. Felipe Sánchez Luna y Andrés Torres, artistas sonoros, transformaron los datos del informe en sonidos clasificados por las categorías del informe. Felipe Ramírez, antropólogo y artista visual, diseñó intervenciones que se superponen a las fotografías, sincronizadas con el sonido, para enfatizar la transformación del paisaje por la violencia.

La instalación se presentó por primera vez en la Universidad de las Artes de Berlín (UdK) el 19 y 20 de Julio de 2014. Fue visitada por personas de distintas nacionalidades, varios conocían el conflicto colombiano u otros conflictos en sus países de origen. Otros encontratron el tema por vez primera fuera de las noticias. Para todos fue llamativa la ausencia de referencias explícitas a la violencia. Mangle no exalta la brutalidad, la obra aborda al espectador desde la reflexión y la emoción, la sensibilidad frente a las y los que viven los efectos del conflicto en el día a día. Evita por ello el uso de cualquier recurso que pueda revictimizar o tome ventaja del dolor ajeno.

Un ciclo completo de la instalación dura 60 minutos, tiempo en el que transcurren 30 años (1983-2013), 652.351 sonidos, y se muestra el desarrollo y la intensidad de la violencia y la afectación de esta en varios escenarios. Los tonos, las formas, las pinturas y las fotografías construyen un organismo vivo que permite experimentar la intensidad del conflicto, al tiempo que genera preguntas y dudas en el público sobre el conflicto colombiano.

Una de las metas principales es poder llevar la instalación a Colombia. Como los manglares, el proyecto se fortalece y crece junto a los visitantes. Consideramos que la obra debe multiplicarse, seguir enredando en las lejanías, que remueva las consciencias. La idea es que haga parte tanto de los procesos de construcción de memoria, así como testimonio de una violencia que debe detenerse y nunca más repetirse.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31