- Inicio

- sin categoria

Categoría: sin categoria

¡El Dique vive en sus comunidades! Memorias que resisten al silencio y al olvido

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en sin categoria.

Ya está abierta la convocatoria para el Programa Nacional de Estímulos 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia, sin categoria.

Autor

CNMH

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes abre la convocatoria para el Programa Nacional de Estímulos 2024

Publicado

1 Marzo 2024

Ya está abierta la convocatoria para el Programa Nacional de Estímulos 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

-La convocatoria cerrará el próximo 5 de marzo de 2024 y destinará 240 millones de pesos a nueve propuestas enfocadas en gestión de archivos fotográficos, sonoros, étnicos y de derechos humanos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), desde la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, le informa a la opinión pública que ya está abierta la convocatoria para participar en el Programa Nacional de Estímulos 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El CNMH hace un llamado especial a las organizaciones, entidades, líderes y lideresas que han participado en el Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos (READH). El programa destinará 240 millones de pesos a nueve propuestas enfocadas en el rescate, organización, preservación, conservación y circulación de archivos fotográficos, sonoros, étnicos y de derechos humanos.

La convocatoria cerrará el 5 de marzo de 2024. Estas son las cuatro modalidades de becas en las que pueden participar:

- Beca de Gestión de Archivos Fotográficos: Su objetivo es asegurar el rescate de colecciones fotográficas en soportes análogos fotoquímicos con valores históricos y estéticos en riesgo de desaparecer. Proyectos de inventario, organización, descripción, restauración o digitalización serán apoyados. La beca entregará 2 estímulos por 20 millones de pesos cada uno.

- Beca de Gestión de Archivos Sonoros: Esta beca respalda la preservación, conservación y circulación de colecciones sonoras nacionales, privadas o institucionales en riesgo de desaparecer. La beca entregará 1 estímulo por 20 millones de pesos.

- Beca de Gestión de Archivos Étnicos: Está dirigida a la organización, conservación y preservación de archivos que contengan información relevante sobre grupos étnicos colombianos. Pueden ser archivos de grupos étnicos o de investigadores, organizaciones y personas naturales. La beca otorgará 3 estímulos por 30 millones de pesos cada uno.

- Beca de Gestión de Archivos de Derechos Humanos: Esta beca apoya la organización, conservación y preservación de archivos de derechos humanos pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, colectivos, ONG e investigadores. Entregará 3 estímulos por 30 millones de pesos cada uno.

Para conocer más información, consulte la página del Archivo General de la Nación que detalla las condiciones para participar en el Programa Nacional de Estímulos 2024. Recuerde que este año la postulación de las propuestas deben hacerse a través del aplicativo dispuesto por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en https://estimulos.mincultura.gov.co/#/home.

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos reitera su agradecimiento con las comunidades y organizaciones que han participado en el READH. Desde el CNMH, estamos comprometidos en darle alcance a esas iniciativas que siguen enriqueciendo la labor de la protección de los derechos humanos.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

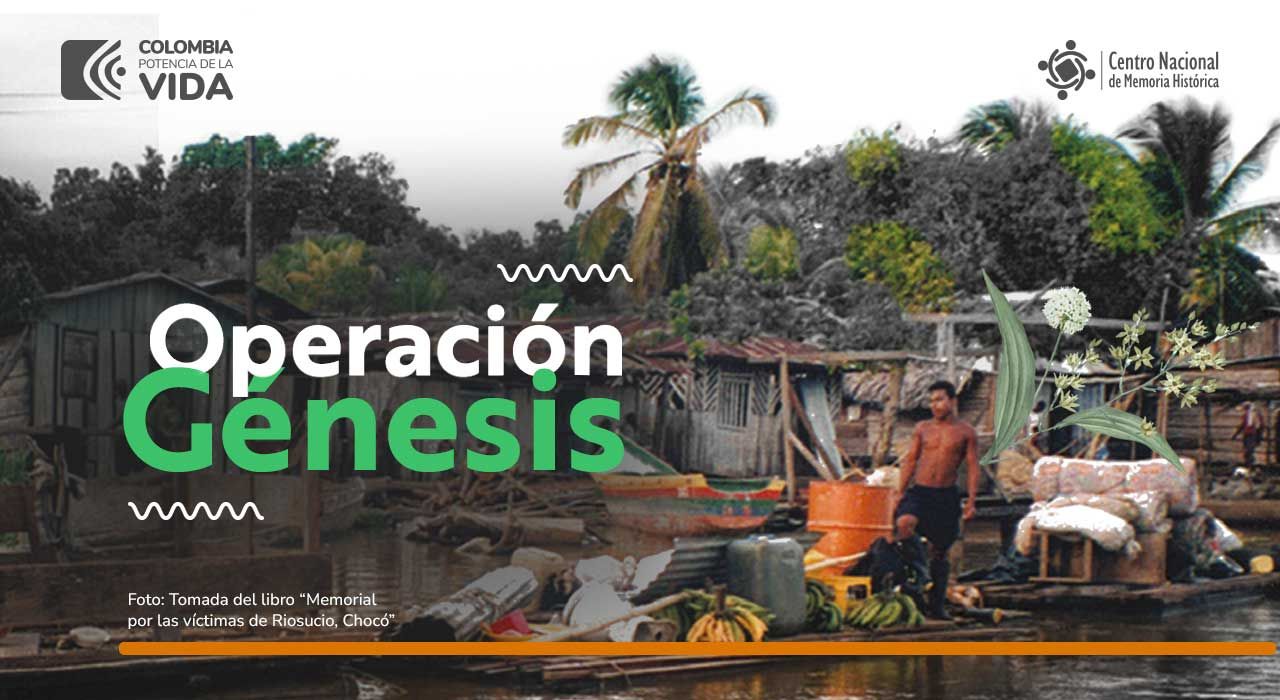

Operación Génesis: un memorial por las víctimas de Riosucio

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia, sin categoria.

Autor

CNMH

La Operación Génesis, ejecutada entre paramilitares y el Ejército Nacional, desplazó alrededor de 3500 personas de comunidades afrodescendientes.

Publicado

27 Febrero 2024

Operación Génesis: un memorial por las víctimas de Riosucio

-Hace 27 años, la población de la región de la cuenca del río Cacarica fue despojada de sus territorios ancestrales tras la ofensiva ejecutada por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y el Ejército Nacional.

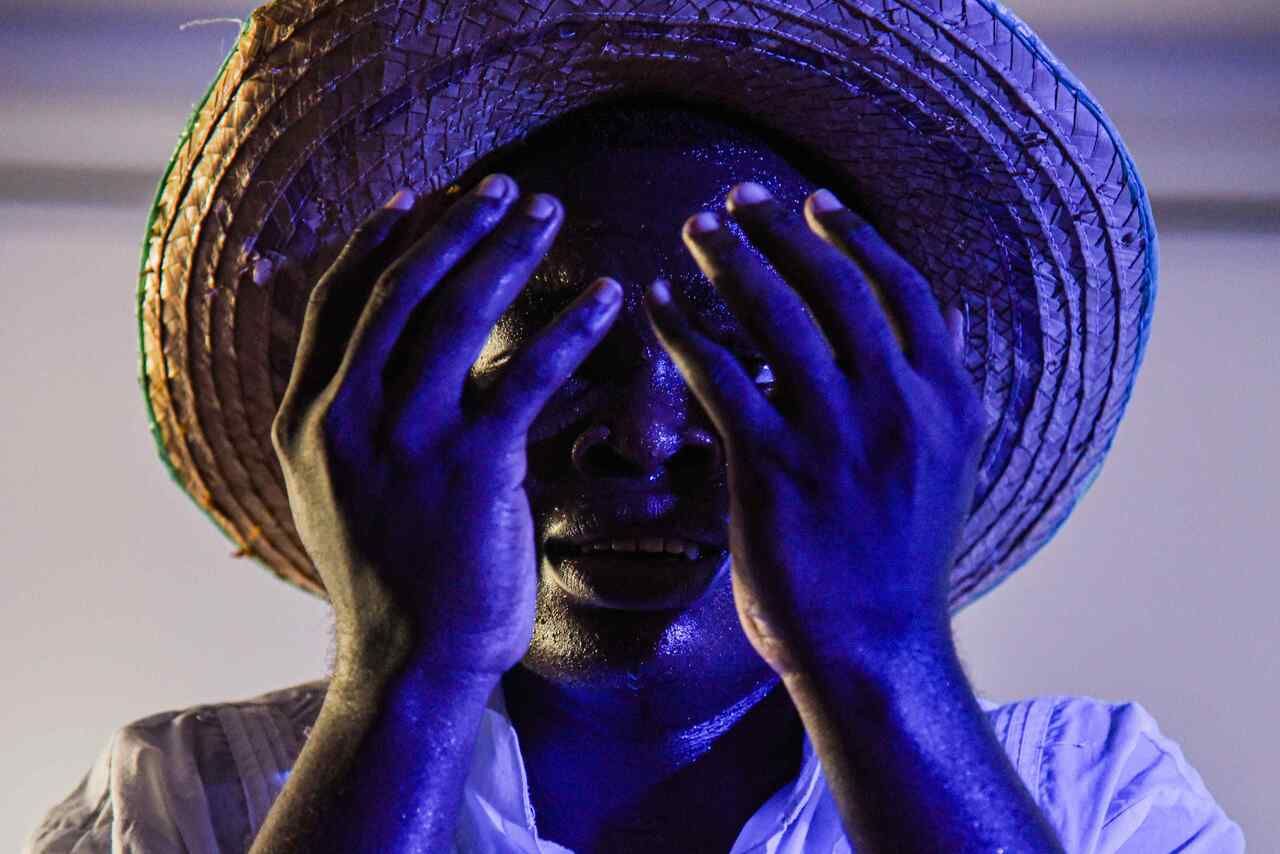

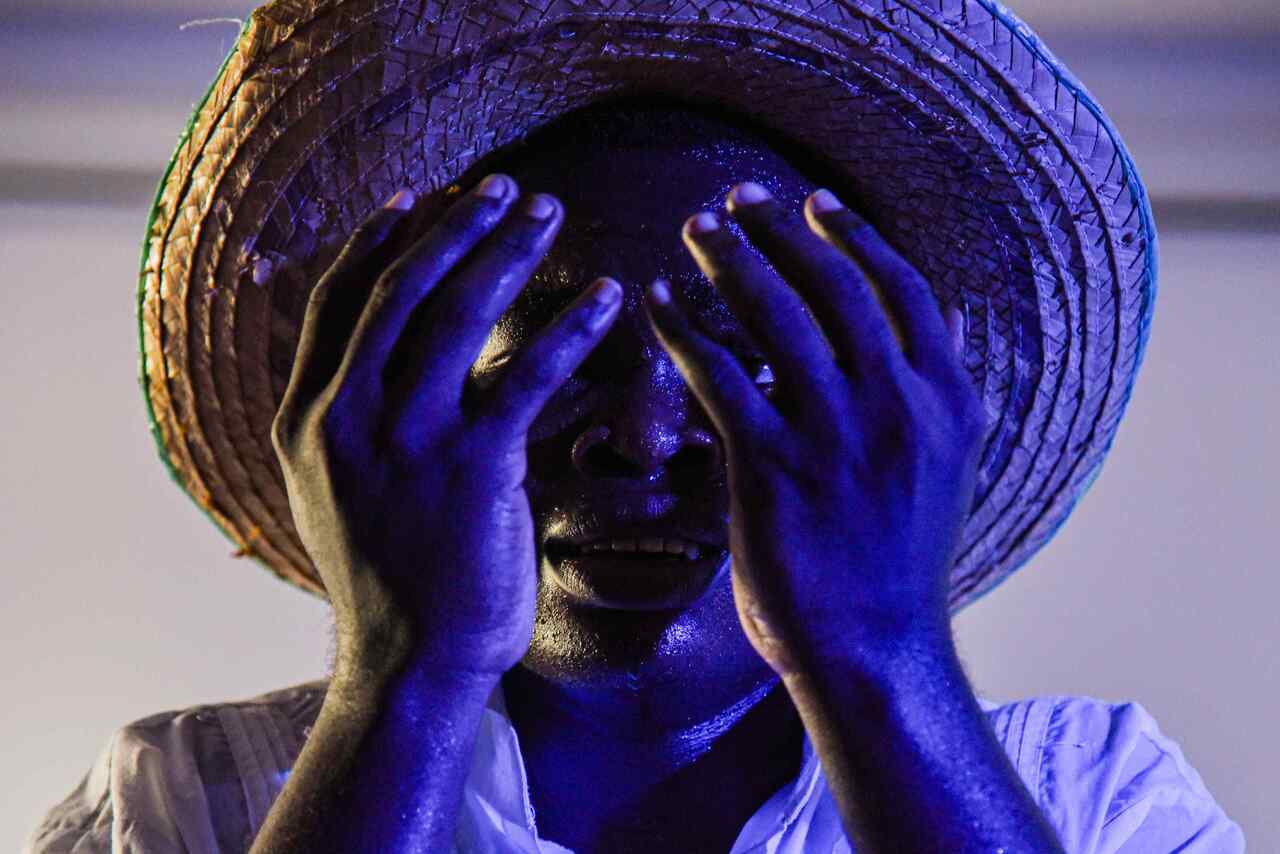

En febrero de 1997, los animales que habitaban en la cuenca del río Cacarica presintieron el desplazamiento masivo que vivieron las comunidades afrodescendientes de la región. «Me daba mucha tristeza que cuando uno se iba montando al bote […], los perros empezaban a aullar, las vacas a bramar como desesperadamente», contó Ana Luisa Ramírez Flórez, habitante de Riosucio (Chocó).

Entre el 24 y 27 de febrero de 1997, a los botes y lanchas se subieron alrededor de 3500 personas víctimas de la Operación Génesis: una ofensiva coordinada entre el Ejército Nacional y paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes actuaron con el pretexto de retomar zonas controladas por la guerrilla de las FARC-EP.

«Lo que pasó cambió mucho el seno de las familias —explicó Luis Octavio Martínez, habitante de la región—. Muchos fuimos separados de nuestro hogar para poder salvaguardar nuestra vida». Las comunidades no solo fueron despojadas de sus territorios, sus costumbres y creencias ancestrales, sino que también migraron a lugares desconocidos, viviendo en condiciones indignas y de hacinamiento por casi cuatro años.

#EfeméridesCNMH | Hace 27 años, las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica fueron despojadas de sus territorios ancestrales 🌿. Alrededor de 3500 personas fueron desplazadas tras la Operación Génesis, ocurrida entre el 24 al 27 de febrero de 1997.

🧵👇🏾 pic.twitter.com/NattJSN049— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) February 24, 2024

Por esas acciones, en 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) declaró al Estado colombiano como «intencionalmente responsable de haber incumplido su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente». Asimismo, no habría garantizado la asistencia humanitaria y el retorno seguro de las víctimas.

Tras 27 años de este flagelo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) recuerda la Iniciativa de Memoria Histórica (IMH) Memorial por las Víctimas de Riosucio, Chocó, impulsada por la Asociación Rural de Desplazados de Riosucio (Asorude) y la Asociación Campesina del Municipio de Riosucio (Acamuri) para sembrar y retomar las prácticas sociales y culturales que dejaron en 1997.

Conoce también el informe La guerra vino de afuera, sobre la injerencia paramilitar en el sur del Chocó

A través de un libro de postales, este proceso de memoria hace un reconocimiento a la resistencia y al deseo de retorno de las comunidades víctimas del desplazamiento masivo. En el ejemplar están recopiladas las voces y la historia de Ana Luisa Ramírez, Luis Octavio Martínez y algunos otros líderes y lideresas que retornaron a la cuenca del río Cacarica.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

21 de febrero, un día para recordar a las víctimas de la masacre de San José de Apartadó

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia, sin categoria.

Autor

CNMH

Publicado

21 Febrero 2024

21 de febrero, un día para recordar a las víctimas de la masacre

de San José de Apartadó

– Hoy es un día para hacer memoria, para recordar a las víctimas de la masacre de San

José de Apartadó ocasionada el 21 de febrero de 2005.

Bogotá, 14 de febrero de 2024. Eran las ocho de la mañana cuando un grupo de 60 paramilitares pertenecientes al

Bloque Héroes de Tolová, liderados por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don

Berna, interceptaron y perpetraron el homicidio de una familia de agricultores, habitantes

de San José de Apartadó, que se dirigía a recolectar cacao en la vereda Mulatos. Ese

mismo día, en horas de la tarde, en la vereda La Resbalosa del municipio de Tierralta,

Córdoba, llevaron a cabo el asesinato de otra familia dentro de su propia vivienda.

Las víctimas fueron asesinadas sin usar armas de fuego. Tres de ellas eran menores de

edad, quienes fueron encontradas con lesiones en su cráneo y estómago causadas con

un machete. También fue silenciada la voz de reconocidos líderes de la comunidad, eran

Luis Eduardo Guerra y Alfonso Bolívar Turbequia, dos hombres que habían dado su vida

por el servicio.

La justicia no llegaba, hasta que el aterrador testimonio del paramilitar Jorge Luis Salgado

dio paso a que las autoridades finalmente actuaran:

Los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6

años y el peladito también era curiosito […]. Propusimos a los comandantes

dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían

guerrilleros en el futuro […]. Cobra tomó a la niña del cabello y le pasó el machete

por la garganta.

Un juzgado especializado de Antioquia condenó a 20 años de cárcel a siete mandos

medios del Bloque Héroes de Tolová. De acuerdo con testimonios de desmovilizados, los

paramilitares fueron protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de

Infantería n.° 47, adscrita a la Brigada XVII del Ejército. Meses después, el Ministerio de

Defensa reconoció su responsabilidad por los hechos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dignifica la memoria de las víctimas de

la masacre de San José de Apartadó, eleva las luchas de sus líderes y lideresas que

dedicaron su vida a promover el desarrollo humano en la comunidad y contribuye a la

transformación cultural y de paz de todo el territorio colombiano.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

CNMH recibe informe anual sobre vulneraciones a pueblos indígenas en Colombia

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia, sin categoria.

Autor

CNMH

Publicado

15 Febrero 2024

El CNMH recibe el informe anual sobre las vulneraciones a los pueblos indígenas de Colombia

-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) entregó su informe anual de 2023 al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), revelando la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte de grupos ilegales y actores estatales.

-A partir de este primer encuentro, se acordó el intercambio de datos del conflicto entre el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC y el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Bogotá, 14 de febrero de 2024. El Centro Nacional de Memoria Histórica recibió el informe anual de la Organización Nacional Indígena de Colombia que revela la vulneración de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas en Colombia. Este informe, entregado por el consejero Gerardo Jumi, secretario general de la ONIC, destaca cómo grupos al margen de la ley y actores estatales han perpetrado violencias contra estas comunidades.

Según las cifras del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONIC, en 2023 se registraron 58 726 víctimas indígenas, principalmente por confinamientos, hostigamiento, desplazamientos y falta de atención humanitaria. Estas violaciones son especialmente prevalentes en territorios fronterizos, zonas costeras y regiones con conflictos socioambientales y economía ilegal.

El secretario general de la ONIC expresó: «con la entrega de este informe, buscamos que el país conozca el inminente riesgo de desaparición que enfrentan los pueblos indígenas, principalmente por hostigamiento, desplazamientos y falta de atención humanitaria».

María Gaitán Valencia, directora general del CNMH, destacó la importancia del informe y afirmó: «este documento que recibimos es profundamente valioso por varias empatías que podemos iniciar desde ya. Es una deuda histórica que el país tiene y que nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos empeñados en saldar».

Alberto Santos, asesor de la Dirección General y coordinador del Observatorio de Memoria Histórica del CNMH, añadió: «en el Centro Nacional de Memoria Histórica nos enfocamos en recolectar y preservar la documentación relacionada con el conflicto armado en Colombia. Reconocemos que la memoria histórica no solo se trata de la reconstrucción del pasado, sino también de entenderla como una memoria del presente».

Durante la entrega del informe también participó Ricardo Torres, director de Pedagogía del CNMH, quien destacó la importancia de abordar la situación para promover una comprensión profunda y sensible de los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia.

En este primer encuentro, se acordó el intercambio de datos entre el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC y el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH. Esta colaboración busca no solo documentar y visibilizar las violencias contra las comunidades indígenas, sino también implementar medidas efectivas que garanticen su protección integral.

La cooperación entre ambos observatorios permitirá un abordaje más comprehensivo de estas problemáticas y generar datos sólidos que respalden acciones concretas.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

Escrito por CNMH en . Publicado en Noticia, sin categoria.

Autor

CNMH

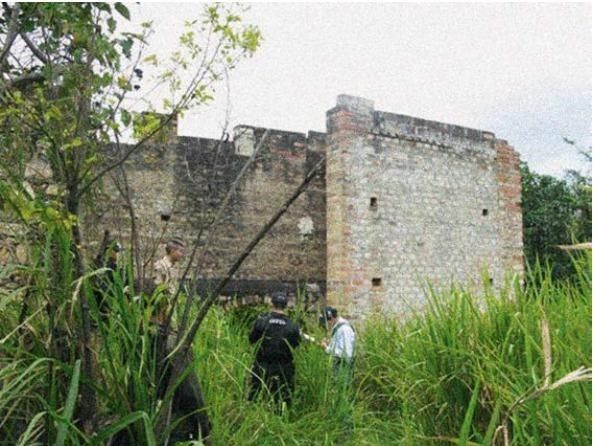

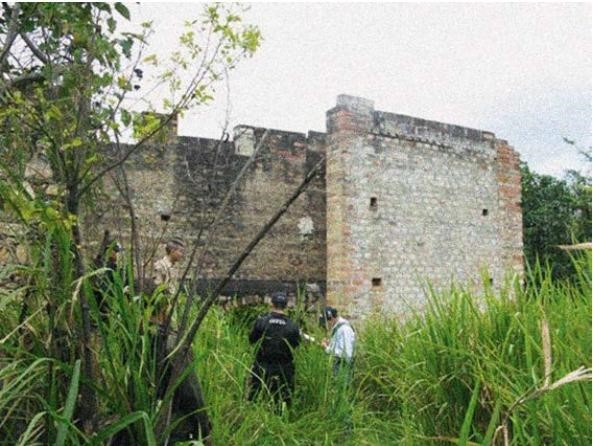

Foto

Hornos de Juan Frío durante inspección judicial. Fotografía suministrada por La Opinión al CNMH.

Publicado

2 enero 2024

Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

La más reciente investigación del CNMH reconstruye la historia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en 30 municipios de Norte de Santander entre 1999 y 2004.

En la larga historia del conflicto armado en el departamento de Norte de Santander ―ubicado al nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela―, sobresalen los impactos humanitarios producidos por el Bloque Catatumbo (BC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una estructura compuesta por cuatro frentes desplegados en 30 municipios, bajo el comando de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano.

Para aportar al esclarecimiento de los crímenes perpetrados por esta estructura, el Centro de Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de presentar en Cúcuta su más reciente informe: Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo, compuesto por dos tomos. La investigación hace parte de una serie sobre el origen y la actuación de los grupos paramilitares en las regiones, que reúne centenares de testimonios de excombatientes vinculados al Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad ―entre otras fuentes―.

El tomo I, titulado El estallido de un trueno ajeno, reconstruye la historia del BC, que operó entre 1999 y 2004, cuando se desmovilizó como resultado del proceso de negociación entre las AUC y el Gobierno colombiano. El documento detalla las estructuras y formas de operar de los frentes La Gabarra, Tibú, Fronteras y El Tarra.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

El tomo II, Guerra sin fronteras, resistencias sin límites, está centrado en los daños que el BC produjo en la sociedad nortesantandereana, pero también en las estrategias de afrontamiento de familias, comunidades y organizaciones. Estas últimas, situadas en el marco de la justicia transicional existente, la recomposición de formas organizativas y el impulso de acciones territoriales de memoria.

Entre muchos de sus aportes, el informe se destaca por la documentación de los espacios donde se violentaron y ocultaron los cuerpos de las víctimas; bienes civiles ―rurales y urbanos, privados y comunitarios― empleados como centros de tortura, asesinato, inhumación y cremación. Además, registra aquellos lugares que han sido renombrados, resignificados y erigidos como monumentos en memoria de las víctimas.

Los sitios del horror

El BC ha sido reconocido públicamente por incinerar los cuerpos de sus víctimas. En una antigua fábrica de ladrillos ubicada en el corregimiento Juan Frío, en el municipio Villa del Rosario, varias decenas de cuerpos ―previamente inhumados― fueron cremados en hornos para evitar que fuesen descubiertos por la Fiscalía General.

Además de esos hornos ―recientemente intervenidos por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas― el informe del CNMH documentó la existencia de otros lugares de incineración a cielo abierto: las fincas Pacolandia, de Cúcuta; y Aguasucia, ubicada en inmediaciones del río Táchira.

Consulte aquí el El estallido de un trueno ajeno

Los ríos de la región también fueron usados para la desaparición de las víctimas. Al respecto, el informe señala: “Los principales ríos convertidos en acuafosas fueron los ríos San Martín, Campo Tres, Oro, Tarra, Zulia, Sardinata y, por supuesto, Catatumbo. En este último se establecieron puntos frecuentes de desaparición forzada”.

Ruinas de calabozo paramilitar en la base El Sesenta. Fotografía de Jhon Jairo Jácome para La Opinión y suministrada al CNMH.

Los paramilitares, además, establecieron centros urbanos de detención, tortura y asesinato: en La Gabarra, la base paramilitar El Sesenta y una casa ubicada en el barrio Once de Noviembre; en Tibú, “la casa de los enfermos”; en El Tarra, las residencias El Popular, El Capri y América; y en Las Mercedes (Sardinata), la Cantina Verde.

La destinación de viviendas y bases paramilitares para la perpetración de graves crímenes ocurrió «en prácticamente todos los municipios donde tuvo control el BC», según el informe. La Cúcuta urbana no fue la excepción; parqueaderos ubicados en el sector de Alejandría fueron usados como sitios de retención, mientras un sector de la central de abastos que se encontraba desocupado fue utilizado como lugar de torturas y ejecuciones.

Consulte aquí Guerra sin fronteras, resistencias sin límites

Espacios de uso comunitario también fueron usados por los paramilitares para arrojar los cuerpos de sus víctimas, lo que produjo temor en la población y restringió su uso. Así ocurrió con una cancha de fútbol ubicada en el barrio Cerro Norte, de Cúcuta, nombrada como El Chulo por la frecuente aparición de cadáveres. El sitio conocido como La Virgen, en Sardinata, también «fue convertido en una zona de ejecución y de abandono de cadáveres», de acuerdo con la investigación.

Lugares de memoria

Algunos de los sitios donde el BC perpetró graves crímenes han sido apropiados, renombrados y resignificados por organizaciones y comunidades de la región, tal como destaca el informe del CNMH.

Es así como en distintos municipios se han erigido placas y monumentos en memoria de las víctimas: en La Gabarra, en el sitio donde funcionó la base El Sesenta; en Sardinata, en la Virgen de la Ye, la Casa de la Cultura y el cementerio del corregimiento Las Mercedes; en El Tarra, en el parque principal; y en Cúcuta, en la central de abastos.

Memorial por las víctimas en el cementerio del municipio de Sardinata. Fotografía de Camilo Villamizar Hernández para el CNMH.

Otros lugares han sido renombrados. La cancha El Chulo se llama hoy cancha de La Paz; una asociación cultural de El Tarra lleva el nombre del exalcalde José de Dios Díaz Núñez, asesinado por el BC en 2003; y el frigorífico de Sardinata fue llamado Félix María Hernández Casas, en honor al pesero asesinado por paramilitares en 2000.

Lea también: 14 042 desmovilizados de grupos paramilitares han aportado a la memoria histórica

Las comunidades también han destinado lugares para la construcción de memoria y la documentación de violaciones a los derechos humanos. Es el caso de la Casa de la Memoria de El Aserrío, en Teorama; y las tres Casas de Derechos que existen en el Catatumbo.

La investigación del CNMH destaca el “insuficiente acompañamiento del Estado” a las iniciativas de memoria de los municipios donde operó el BC, donde existen importantes demandas de la comunidad para dignificar la memoria de las víctimas en el espacio público.

Otros hallazgos

Los dos tomos de Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo contribuyen al esclarecimiento de las alianzas entre el BC y agentes estatales, las fuentes de financiación de esa estructura paramilitar y los crímenes perpetrados contra la población civil.

Haciendo uso de múltiples fuentes, la investigación concluyó que «este grupo paramilitar tuvo como uno de sus patrones de macrocriminalidad el arrasamiento de caseríos completos», lo que fracturó la economía campesina y habilitó la siembra de grandes extensiones de palma de aceite.

Esta publicación se suma a otros aportes realizados por el CNMH para la reconstrucción de la memoria en Norte de Santander. Entre ellos, Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander (2014), Con licencia para desplazar. Masacres y configuración territorial en Tibú, Catatumbo (2015) y Catatumbo: memorias de vida y dignidad (2018).

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Bloque Catatumbo, Catatumbo, Desaparición Forzada, hornos crematorios, Informes, Investigaciones, Norte de Santander, Paramilitares, Paramilitarismo

Así avanza el Centro Nacional de Memoria Histórica en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Escrito por CNMH en . Publicado en Noticia, sin categoria.

Autor

CNMH

Foto

Fuente: Mary Torres. Directivas del CNMH presentaron la estrategia de difusión del legado, del Informe y de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Publicado

18 diciembre 2023

Así avanza el Centro Nacional de Memoria Histórica en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Los detalles se socializaron en un encuentro público organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión.

Además de aportar al esclarecimiento del conflicto armado colombiano, los volúmenes del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) contienen una serie de recomendaciones para que el Estado y la sociedad avancen en la consolidación de lo que la propia Comisión denominó «la paz grande».

Doce de esas recomendaciones se relacionan con la memoria y la verdad, según el análisis realizado por el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión (CSM), creado por el Acuerdo Final de Paz. Entre ellas se encuentran la formulación de una política pública de memoria y verdad, la realización de procesos de memoria sobre funcionarios judiciales victimizados, el esclarecimiento de las violencias sufridas por los pueblos étnicos, la difusión del legado de la CEV y la difusión de los testimonios de las personas LGBTIQ+ victimizadas.

Para conocer los avances de su implementación , el CNMH y la CMS realizaron este 11 de diciembre el encuentro «Estrategia de difusión del Informe Final y de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad», cuya apertura estuvo a cargo de María Gaitán Valencia, directora del CNMH; Francisco de Roux, expresidente de la CEV; y Marina Gallego, presidenta del CSM.

Reviva el encuentro aquí:

En su intervención, Gaitán reafirmó el compromiso del CNMH con la implementación de las recomendaciones, pero reiteró la necesidad de continuar trabajando en torno a dos temas fundamentales.

Fuente: Mary Torres. La directora general del CNMH destacó la necesidad de garantizar la continuidad de la institución más allá de 2031.

El primero es el análisis de los volúmenes del Informe, con el objetivo de identificar aquellos procesos, hechos y discursos que no fueron recogidos en el trabajo final de la CEV. «Cuando analizamos, los diálogos sociales han sido muy importantes. Empezamos a aprender que hay voces que han sido olvidadas por distintas razones. Estamos, por ejemplo, entendiendo que el insilio también hace parte de este conflicto», señaló.

Consulte aquí el Informe Final de la Comisión de la Verdad

El segundo consiste en revaluar la recomendación de la CEV según la cual sería el Museo Nacional de la Memoria, y no el CNMH, la institución pública, de «carácter permanente, autónoma e independiente, encargada de construir, preservar, apropiar y difundir las memorias del conflicto y de los afrontamientos y resistencias desde una perspectiva plural».

Al respecto, Gaitán señaló que la eventual desaparición del CNMH implicaría la imposibilidad de continuar desarrollando una agenda investigativa propia que permita avanzar en el esclarecimiento del pasado: «Eso sería un gravísimo error, y el territorio lo comparte. Necesitamos continuar esclareciendo, involucrando las memorias que no fueron incluidas por alguna razón en el informe de la Comisión». Por esa razón, reiteró la necesidad de que la institución adquiera un carácter permanente.

Francisco de Roux, expresidente de la CEV, reconoció que «la verdad tiene que ser sometida a la crítica, a la confrontación de nuevos datos, de nuevas investigaciones, de nuevas víctimas […]. Ese es el dolor brutal del país, y nosotros tenemos que comprender esa situación y estar siempre abiertos a las víctimas, a nuevas críticas y reclamos para que la realidad de Colombia llegue toda y nos toque a todos».

Fuente: Mary Torres. El padre Francisco de Roux se desempeñó como presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

En ese sentido, de Roux destacó que la eventual extensión del trabajo del CNMH debería cambiar los mecanismos de elección del director y la composición del consejo directivo para asegurar una mayor independencia: «Si ha de haber una ley sobre el CNMH, ese es también un debate democrático, debe ser una institución de Estado, que no dependa del presidente de la república. Esta búsqueda incansable de la verdad debe ser absolutamente libre; no debe estar al servicio de la Iglesia, los militares o guerrilleros, los partidos, nuestros amigos o nuestras familias. Es la verdad de las víctimas, de la dignidad humana».

Los avances de la implementación

Durante el evento, directivos del CNMH presentaron los avances que ha realizado la institución frente a la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CEV.

En relación con las investigaciones, Álvaro Villarraga, director de Construcción de Memoria, explicó que la agenda investigativa del Centro dialoga con los volúmenes del Informe, contribuyendo a su difusión y análisis. Así ocurre en las que indagan por actores armados específicos (ELN, disidencias de las FARC-EP, estructuras armadas delincuenciales de alto impacto), procesos regionales, origen del conflicto, la naturaleza y el territorio como víctimas, pueblos étnicos y el estallido social de 2021.

El CNMH recibió una copia del Informe Final de la Comisión de la Verdad

Villarraga expresó: «Estamos culminando 12 procesos de investigación; desarrollando 70 procesos regionales de acompañamiento a memorias que entregan elementos de esclarecimiento diversos; y 33 ejercicios de memoria histórica demandados por entes judiciales. Parte de los 120 procesos de memoria y esclarecimiento a cargo de esta área se cruzan de muchas maneras con la consulta, revisión y complementación de los informes [de la CEV]».

El CNMH también ha avanzado en la apropiación pedagógica del legado, relacionándose con actores educativos, comunidades y medios de comunicación para construir agendas de trabajo. Además, ha iniciado la incorporación de los documentos públicos del archivo de la Comisión al Archivo Virtual de los DD. HH., y de los datos sobre violaciones a derechos humanos recabados por la Comisión en las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), lo que ha facilitado su consulta.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Bogotá, Comisión de la Verdad, Esclarecimiento de la Verdad, Informe Final CEV, Recomendaciones CEV

21N: Lo que vino después de la noche del histórico «cacerolazo»

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

Autor

CNMH

Foto

Manifestaciones en Medellín durante el paro nacional de 2019, el 22 de noviembre. Crédito: Rubén Torres @mrbencho.

Publicado

29 noviembre 2023

21N: Lo que vino después de la noche del histórico «cacerolazo»

A finales de 2019, hubo una ola de protestas en Colombia por cerca de tres semanas que representaron la primera fase del estallido social que causó una ola de cambio en el país.

El 21 de noviembre de 2019, desde muy temprano, las calles del país recibieron a miles de colombianos con sus arengas llenas de reclamos. «No eran ni las 8:00 de la mañana cuando ya habían reventado uno de los puntos que estábamos cubriendo», manifestó Eliana Rubio, defensora de derechos humanos de la fundación Lazos de Dignidad. Rubio estaba en Bogotá, sobre la avenida Primero de Mayo con Décima, cuando vio cómo una aturdidora le explotó muy cerca a la cara a un joven durante las manifestaciones. «Le desfiguró el rostro, pero, aun así, la jornada de movilización continuó todo el día», puntualizó.

La noche empezó a caer en cada una de las ciudades principales y los manifestantes aún tenían energía para continuar. La voluntad de exigir un cambio llevó a los ciudadanos a sacar sus ollas y utensilios de cocina a las calles para hacerse escuchar. Allí nació el histórico «cacerolazo», una acción típica en América Latina, pero que nunca se había realizado en Colombia hasta ese día. Algunos salieron en pijama y se unieron a las olas de gente que hacían sonar sus cacerolas, mientras otros hicieron lo mismo desde las ventanas de sus casas. De acuerdo con Stephani Ortiz Muñoz, también integrante de la fundación Lazos de Dignidad, «se evidenció que esos sectores se movilizaban fundamentalmente por el tema de la defensa de los líderes sociales».

La protesta social del 21N, en su mayor parte pacífica, fue el resultado de una acumulación de inconformidades ante el Gobierno nacional por parte de la ciudadanía. «Por un lado, estaba la defensa del Acuerdo de Paz, y, por el otro, había un rechazo al “paquetazo” que [Iván] Duque nos quería imponer recién llegado a la Presidencia», precisó Ortiz. Los afiches que invitaban a la movilización señalaban diez puntos clave para marchar: en contra de la reforma laboral, la reforma pensional, el holding financiero, las privatizaciones, la restricción a la protesta social, la reforma tributaria, la corrupción y el aumento de las tarifas de energía, y a favor del cumplimiento de los acuerdos con los distintos sectores sociales y de un salario mínimo digno.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

¡Se van a meter a los conjuntos!

A pesar del cansancio en los pies, las marchas continuaron al día siguiente. Con proclamas como «a parar para avanzar, viva el paro nacional», la ciudadanía siguió manifestándose y en la noche del 22 de noviembre las cacerolas volvieron a sonar, pero por una razón diferente. «¡Se están metiendo al conjunto del lado!», se escuchó decir a muchas personas, e incluso se empezó a difundir por medio de WhatsApp información sobre supuestas incursiones en unidades residenciales, lo que propagó el rumor e incentivó a que los residentes se armaran con palos de escoba. «Estaban indicando que la gente que se estaba movilizando, entre otras personas, iban a ingresar a las residencias —explicó Eliana Rubio—. Usaron unos rasgos bastante discriminatorios, con unos lenguajes y discursos de odio muy fuertes».

#EfeméridesCNMH | Este 21 de noviembre conmemoramos el Paro Nacional de 2021, que mostró la inconformidad de la ciudadanía por medio de arengas, reclamos, muestras artísticas y el icónico «cacerolazo» 🥘 que duró alrededor de cuatro horas. pic.twitter.com/cIpc8JTzZ5

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) November 21, 2023

De acuerdo con la defensora de derechos humanos, el propósito del rumor era «eliminar por completo la solidaridad hacia los manifestantes, diciendo que eran vándalos y peligrosos, para entregarlos a las autoridades». Esa noche, «el “cacerolazo” apareció como respuesta de los vecinos, en los conjuntos y las casas, que no comieron cuento», comentó Stephani Ortiz. Si bien algunos salieron con palos y piedras para «protegerse», al descubrir que tales incursiones no eran ciertas, «la gente se sintió utilizada, humillada, como tratada de una mala manera, y eso también impulsó que volvieran a salir a las calles», agregó.

En memoria de Dilan Cruz

En la imagen, el joven Dilan Cruz, víctima mortal de la represión policial el 23 de noviembre de 2019.

En la imagen, el joven Dilan Cruz, víctima mortal de la represión policial el 23 de noviembre de 2019.

Las manifestaciones de 2019 son recordadas no solo por el sonido de las cacerolas, sino también por el caso de Dilan Cruz. Según Fernanda Espinosa, investigadora del informe sobre el estallido social que adelanta el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), «el joven es un símbolo de la protesta de los últimos años, al ser víctima de la represión policial».

Hacia el 23 de noviembre, los colombianos estaban percibiendo cuál era el verdadero rol que estaba desempeñando la Policía durante las protestas. «No era una fuerza civil, no era una autoridad confiable, porque manipulaba, engañaba y porque estaba lastimando gente», afirmó Rubio. Esa percepción se agravó después del asesinato de Cruz. «Precisamente es una muerte causada por un agente del Esmad», indicó la investigadora Espinosa. La indignación fue inmediata tras conocerse los videos en los que se veía a un agente del Esmad direccionando su arma hacia el cuerpo del joven. «No lo hicieron de forma parabólica, como los protocolos indican —detalló Rubio—. La gente vio cómo el chico cayó, ya en un estado de inconsciencia».

Han pasado cuatro años tras el suceso y la memoria de Dilan Cruz sigue viva. Mientras su familia sigue luchando para que haya justicia —la impunidad persiste—, la ciudadanía sigue conmemorando a esta víctima de represión policial. «Los jóvenes se sienten parte de una generación fuertemente impactada por lo ocurrido», dijo Espinosa.

Conoce los procesos de resistencia y las peticiones de Mocao, a tres años del 9S

Desde la investigación que está adelantando el CNMH, lo que sucedió en 2019 se reconoce como la primera fase del fenómeno conocido como «estallido social». De hecho, el «cacerolazo» y el caso de Dilan Cruz fueron dos símbolos que perduraron en las protestas de 2021, por lo que el paro nacional de 2019 se convirtió en uno de los antecedentes más relevantes para la ola de cambio que exigió el país.

*Las voces de Eliana Rubio y Stephanie Ortiz fueron recogidas en el marco de la investigación que está construyendo el CNMH sobre el estallido social de 2021 y 2021. Fernanda Espinosa, quien también dio su voz para este reportaje, es la coordinadora de ese informe.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

21N, Cacerolazo, CNMH, Dilan Cruz, Estallido social, Paro nacional

El CNMH firma convenio con firmantes de paz para aportar a la memoria y al esclarecimiento de la verdad

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

Autor

CNMH

Foto

• La directora general del CNMH y la representante legal de Cepdipo firmaron un memorando de entendimiento que tendrá una vigencia inicial de tres años. Foto: Camila Galindo

Publicado

22 noviembre 2023

El CNMH firma convenio con firmantes de paz para aportar a la memoria y al esclarecimiento de la verdad

Tras varios meses de intercambio, el CNMH y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo de acciones y procesos de pedagogía, investigación y construcción de archivos de derechos humanos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo) —organización creada por el Acuerdo Final de Paz— firmaron en Bogotá un memorando de entendimiento para «llevar a cabo acciones conjuntas a nivel nacional que propendan por la reconstrucción de memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad en torno a los orígenes, el desarrollo, el fin y la transición del conflicto armado interno».

En virtud del convenio, que tendrá una vigencia inicial de tres años, el CNMH propiciará espacios de pedagogía y asistencia técnica con Cepdipo en aspectos relacionados con el esclarecimiento de la verdad, la construcción de archivos de derechos humanos, la recopilación de testimonios, la aplicación de enfoques diferenciales y el fortalecimiento de los lugares de memoria.

Asimismo, recibirá, registrará y dispondrá para su consulta los archivos que ha recopilado Cepdipo sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Puedes leer también: ¿Por qué se debe buscar el origen del conflicto armado colombiano antes de 1958?

La directora general del CNMH, María Gaitán Valencia, señaló: «Este es realmente un día muy importante. Como firmantes del acuerdo de 2016, el aporte de Cepdipo a la memoria histórica y al esclarecimiento de la verdad es fundamental, a sabiendas de que estamos absolutamente comprometidos con la paz de Colombia. Un parte de confianza a la ciudadanía es este memorando de entendimiento que estamos firmando hoy».

La directora agregó que, como resultado del convenio, se realizarán procesos conjuntos de investigación, cuyos resultados se entregarán a la ciudadanía: «La idea es que no se conviertan solamente en documentos que engrosen anaqueles de bibliotecas, sino que se inicien en procesos que nos lleven a entender por qué estamos donde estamos y qué debemos hacer para esa transformación que nos permita la no repetición».

Durante la firma del memorando, la directora general del CNMH reconoció la necesidad de vincular a los firmantes de paz a los procesos de construcción de memoria. Foto: Camila Galindo

Durante la firma del memorando, la directora general del CNMH reconoció la necesidad de vincular a los firmantes de paz a los procesos de construcción de memoria. Foto: Camila Galindo

Cepdipo, por su parte, facilitará espacios de discusión «en torno al conflicto armado interno, sus hechos y aspectos relativos a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario», tanto en Colombia como en el exterior, con personas exiliadas. Además, propiciará escenarios de diálogo sobre investigaciones o temas relevantes que permitan profundizar en el conocimiento sobre los «orígenes, la evolución, el cierre y las transiciones del conflicto».

Julián Gallo, senador por el partido Comunes y quien ha venido acompañando el proceso, declaró tras la suscripción del memorando: «Es una posibilidad enorme la que tenemos con la firma de este convenio, en la medida en que quienes protagonizamos partes del conflicto podamos aportar nuestra propia versión de los hechos».

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

En ello coincidió Olga Lucía Quintero, representante legal de Cepdipo: «Hay una versión que no se ha contado al país, que debemos recoger desde diferentes sectores, visiones, para poder hacerla integral y que pueda servir de base para esta historia de Colombia. Empezamos a hacer esta reconciliación en el marco de la firma de un acuerdo de paz tan importante como el de 2016, pero también esperamos que la paz total avance y a futuro podamos estar acá sentados todos los sectores hablando de esa reconstrucción de la memoria histórica del país».

Los procesos de memoria histórica que se formulen como resultado del memorando buscarán aportar al esclarecimiento de los hechos y al reconocimiento de responsabilidades. Las partes también realizarán acciones conmemorativas para «resarcir la dignidad de las víctimas del conflicto armado colombiano».

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo institucional:

radicacion@cnmh.gov.co

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co