- Inicio

- Noticia

Categoría: Noticia

Fotos inéditas de la toma del Palacio de Justicia, a 40 años, en la exposición del CNMH: «Registros inéditos, espacios sensibles»

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Se abre la exposición «Procesos tomados: la historia del barrio Nuevo Chile» desde el lente de Lucio Lara, en la Biblioteca Nacional de Colombia

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Taller «Memorias que brotan: plantas, territorio y reconciliación»

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Diplomado ReCrear PaíZ inició su primera sesión presencial con la 13.ª Carrera de Observación Jugar – NOS – el Presente

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Centro Nacional de Memoria Histórica participará en el 18.° Festival Internacional de Cine de Oriente 2025

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

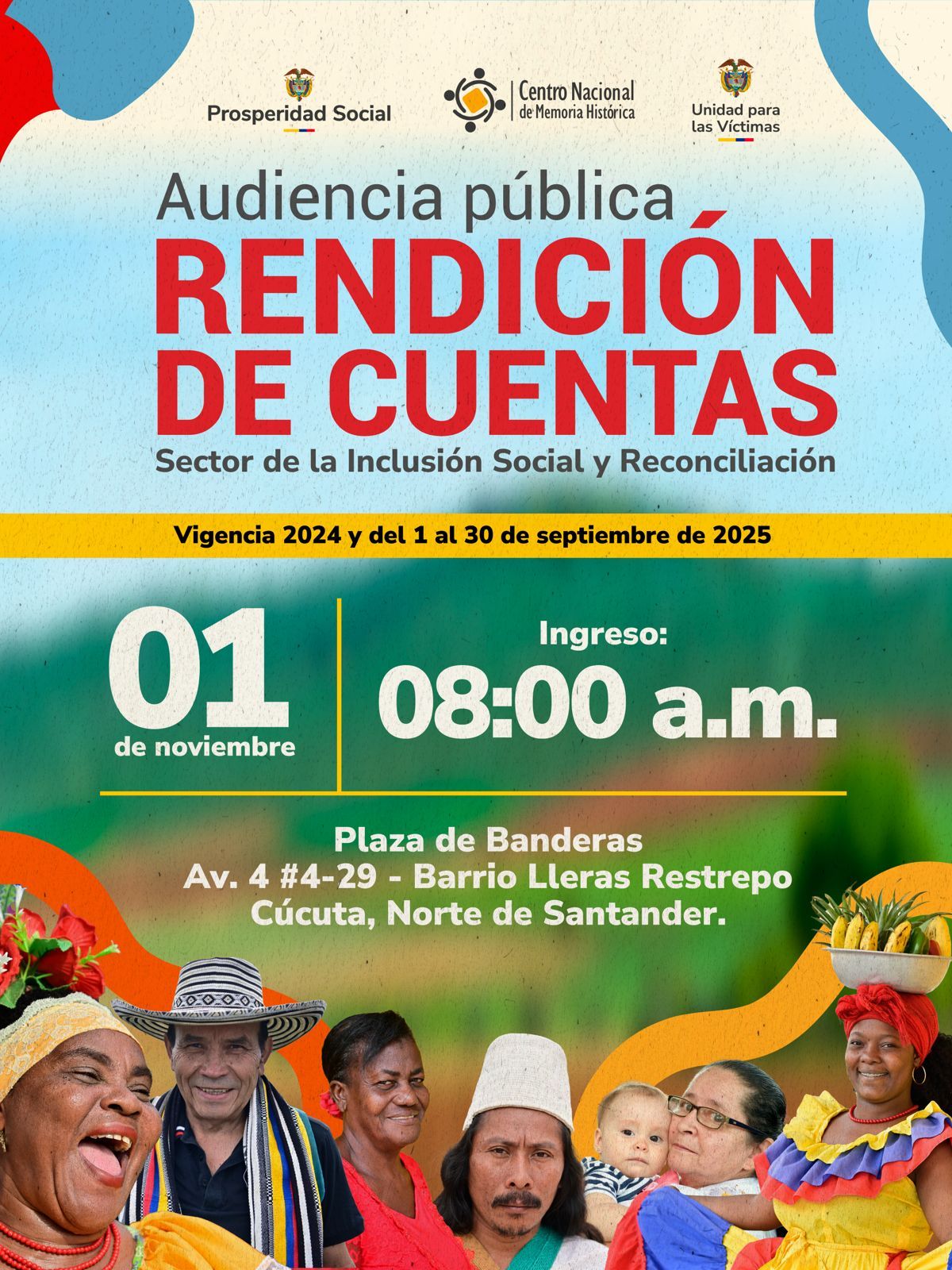

Superación de la pobreza, memoria y reparación de las víctimas: Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación cumple

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Logros de la inclusión social y la reconciliación: Prosperidad Social lidera rendición de cuentas sectorial

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Bibliotecas como espacios vivos de memoria: el CNMH, ganador del concurso de pósteres en el IV Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

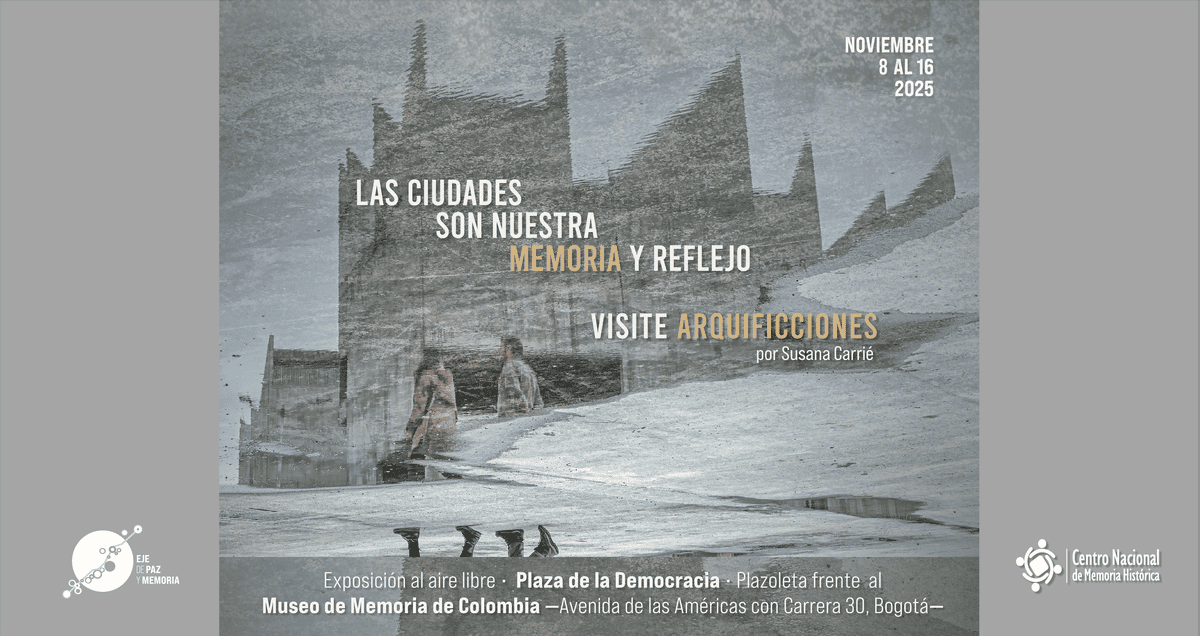

El Eje de Paz y Memoria se consolida en Bogotá: tres exposiciones simultáneas abren un diálogo sobre la resistencia y la dignidad de las víctimas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co

Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD

Canal denuncias posibles actos de corrupción de colaboradores: soy.transparente@cnmh.gov.co