- Inicio

- CNMH

Etiqueta: CNMH

El poder sanador del arte se exhibió en Manizales con la exposición «Bordando la memoria»

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

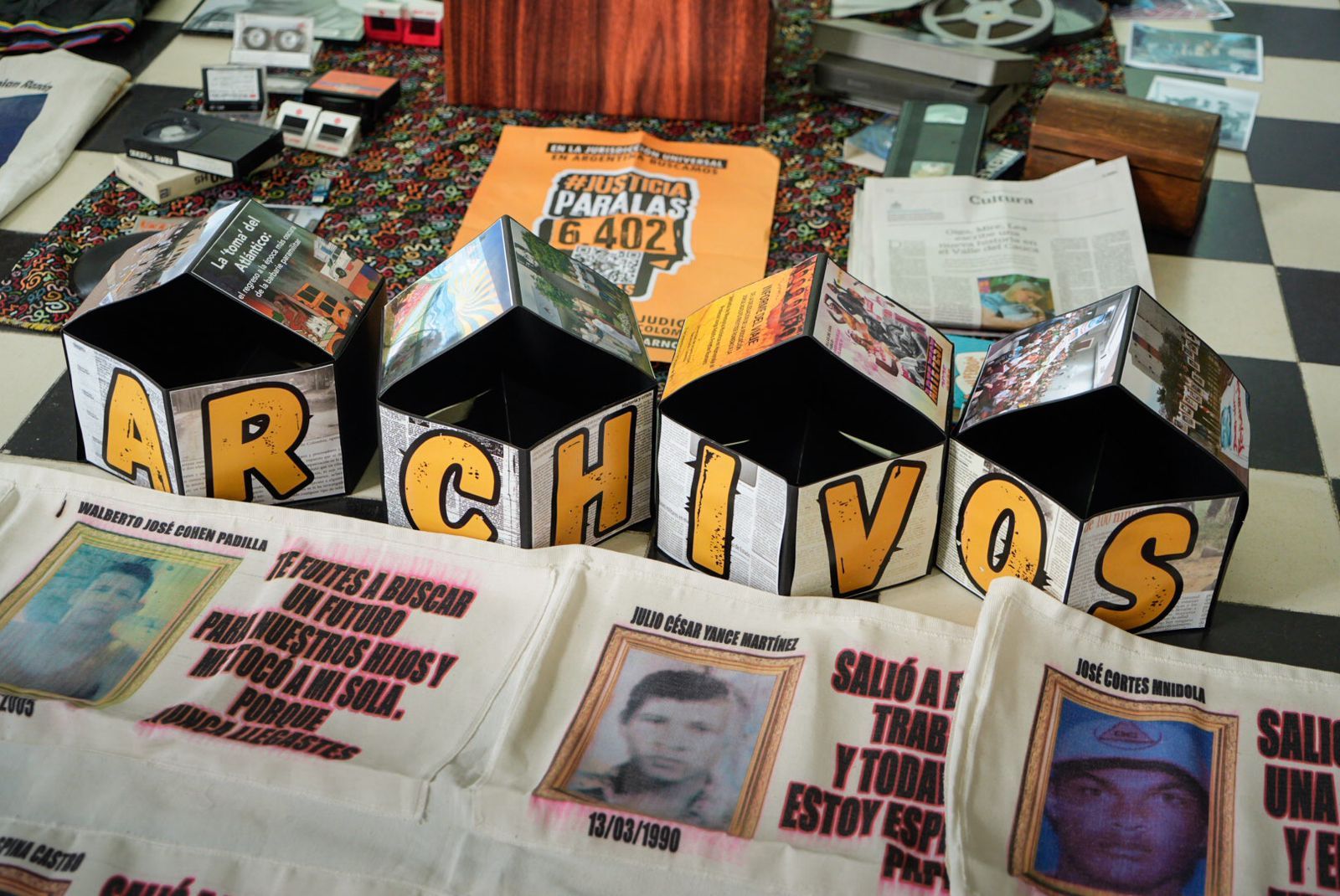

Barranquilla fue escenario de juntanza por la memoria y los archivos de DDHH

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Conozca la programación cultural y académica de la exposición «Voces para transformar a Colombia», en Cali

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

La Gabarra no olvida: memoria viva de una región herida

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Medellín vivió el primer laboratorio territorial de la ruta «Voces en movimiento»

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Barrancabermeja: la nueva parada en los caminos de Alfredo Molano

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

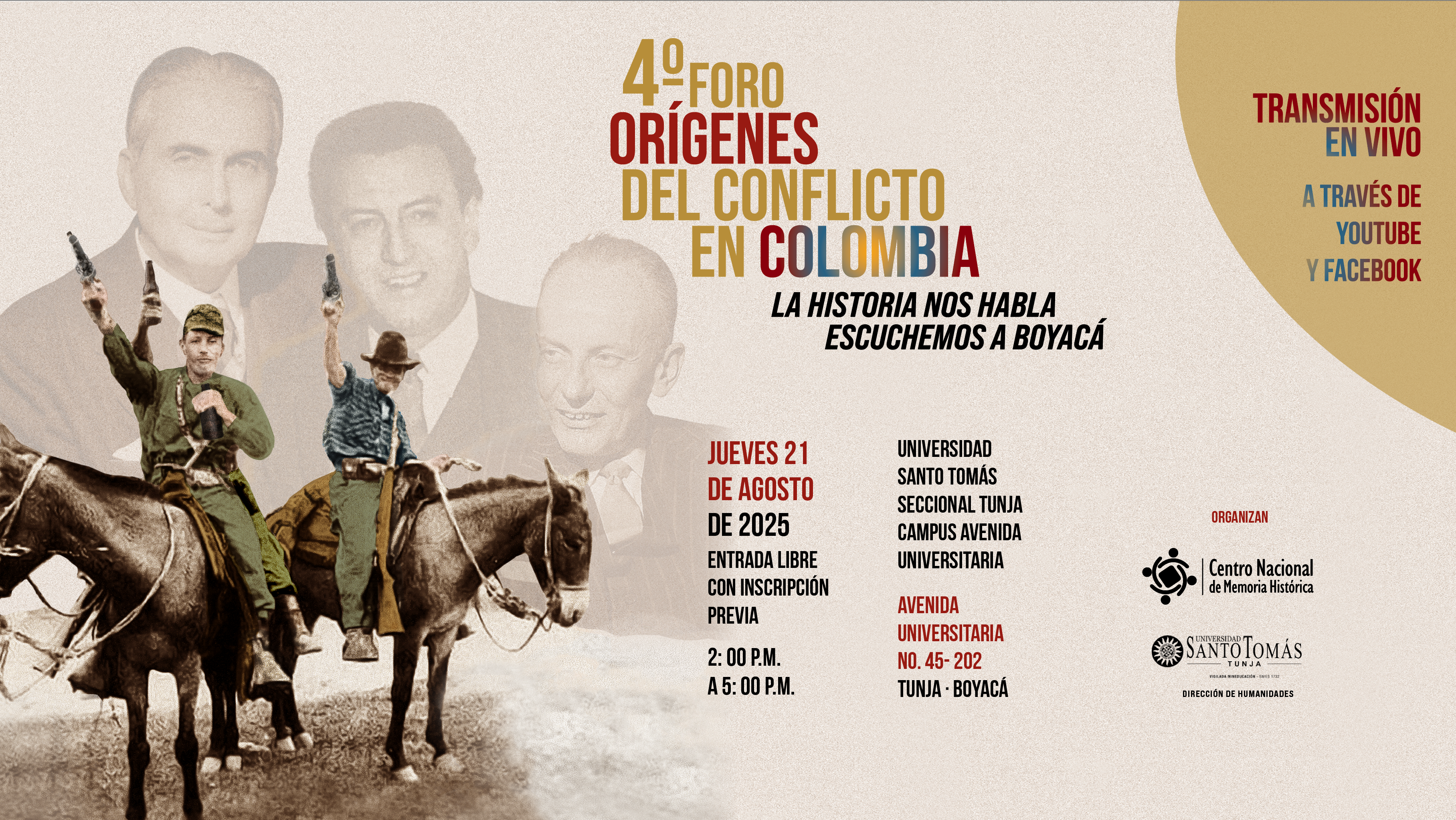

El CNMH invita al Cuarto Foro Orígenes del Conflicto en Colombia: Boyacá

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Bibliotecarios y bibliotecarias de San Andrés fortalecen acciones de memoria histórica con el apoyo del CNMH

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Se cumplen 30 años de la masacre de El Aracatazo en Chigorodó (Antioquia)

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co

Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD

Canal denuncias posibles actos de corrupción de colaboradores: soy.transparente@cnmh.gov.co