- Inicio

- CNMH

Etiqueta: CNMH

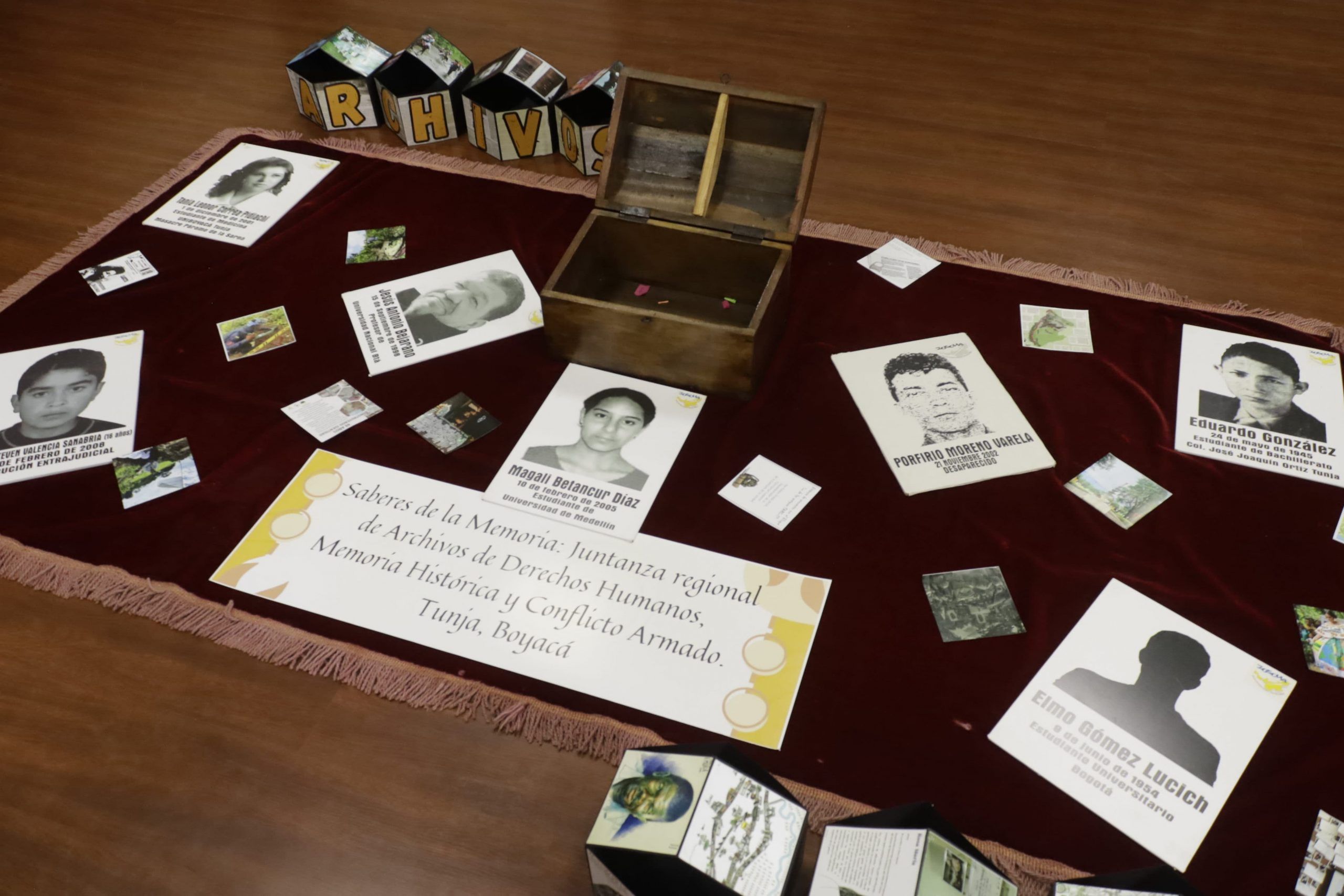

Saberes de memoria: juntanza regional por los archivos de derechos humanos y memoria histórica – Tunja, Boyacá

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Conozca los casos que visibiliza «Voces para transformar a Colombia», exposición del CNMH que estará en Cali desde el 14 de agosto

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El CNMH realizó el Segundo Diálogo MHERI: Exilio, Insilio, Retorno y Reexilio con un llamado a la acción y la inclusión

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El CNMH estuvo presente en el Magdalena para contribuir a los diálogos sobre la «Ruta de resistencia de los pueblos afrocolombianos en la región Caribe»

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Medellín acoge la segunda edición de Diálogos Improbables: un espacio de memoria, encuentro y reconciliación

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Centro Nacional de Memoria rechaza el secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Segundo diálogo MEHRI abordará el exilio colombiano: dinámicas y trayectorias múltiples de supervivencia

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Cali acoge la exposición del CNMH «Voces para transformar a Colombia»: un espacio crucial para la memoria histórica

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Invitación a la Jornada de Rendición de Cuentas del Sector Inclusión Social y Reconciliación CNMH 2024

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co

Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD

Canal denuncias posibles actos de corrupción de colaboradores: soy.transparente@cnmh.gov.co