El mayor reconocimiento y sobretodo un profundo agradecimiento a los adolescentes y jóvenes que sumaron sus voces en la construcción del presente informe. A todos ustedes quienes viven en el Catatumbo, en el Meta, en Medellín, Cali, Bogotá, en el Urabá Antiqueño, en Cauca y en diferentes territorios de Colombia, nuestro respeto y sentido reconocimiento por la valentía de compartir sus vivencias con el CNMH, pero sobretodo, con el país. A pesar de sus propios temores e irrefutable interés vital por mantener en reserva sus identidades, nos permitieron compartir y dialogar para poner en palabras algunas de sus experiencias.

Sus voces son el manifiesto de su propia vida, de las de aquellos que aun intentan continuar en silencio por miedo, e indiscutiblemente de todos aquellos niños, niñas o adolescentes que no han tenido voz porque han fallecido en medio del tan prologando conflicto armado colombiano. Nuestro respeto porque hablar sobre reclutamiento y utilización en Colombia aún resulta riesgoso y mucho más para quienes intentan continuar sus vidas luego de ello. Sus voces son un incuestionable llamado a gritos a una sociedad en la que no hemos logrado protegerlos.

El conflicto armado ha atravesado la vida de la niñez y la adolescencia. Ha pervivido por más de 60 años y ha logrado invadir muchas de sus cotidianidades. Aunque los actores armados en Colombia acepten parcialmente algunas formas de reclutamiento y utilización y apelen reiteradamente a las realidades territoriales de las vidas de los niños, niñas y adolescentes como excusa, es evidente que todos y cada uno de ellos desde sus inicios, definió, ordenó y llevó a cabo la vinculación de todas las formas posibles a sus estructuras armadas.

El reclutamiento y la utilización no han sido homogéneos. Las diferencias territoriales y temporales se hacen evidentes e inocultables cuando vemos cómo los mecanismos empleados para lograrlo estuvieron indiscutiblemente atados a los diferentes momentos de la guerra. Como combatientes o “colaboradores” los grupos guerrilleros (FARC-EP, ELN, ERG, EPL), paramilitares, GAPD e incluso la Fuerza Pública, han permitido no sólo la entrada, sino también la permanencia de alrededor de 17000 niños, niñas y adolescentes en los grupos armados, quienes se han visto expuestos a la violencia emanada del conflicto armado. Tejieron por años un tipo de relación con sus bases sociales, dando como resultado el uso de la violencia física o psicológica durante la implementación de la persuasión o la coacción, como mecanismos para llevar a cabo el reclutamiento o la utilización.

Mientras definían como ingresaban a un territorio, cuando entraron en confrontación y disputa por el dominio territorial, o simplemente, mientras se replegaban por el asedio de diferentes actores, permitieron la entrada de cada uno de ellos. En algunos territorios, lo hicieron de la mano con algunas familias, jóvenes, maestros, sin distingo de edad o género, mostrando específicamente cómo en algunos territorios su control era incontestado, incluso apoyado. Así, en algunos lugares de Colombia ha sido claro cómo la entrada a un grupo armado fue casi connatural a un trabajo, a un servicio militar o una forma de lucha ante las condiciones sociales, e incluso en esta misma vía, llegaron a trasladar niños, niñas y adolescentes de una región a otra por la confianza en unos y la marcada sospecha de otros pobladores.

Sin embargo, esta no fue la constante para todos los lugares y poblaciones en el país, líderes sociales de diferente orden se han enfrentado a los grupos armados como respuesta a su arbitraria disposición de cada uno de ellos. Allí, como cuotas de guerra, sus vidas estuvieron al servicio del control ejercido; se insertaron en sus cotidianidades, transitaron por sus parques, impusieron normas de comportamiento sobre los jóvenes, incursionaron y ocuparon sus escuelas como zonas de abastecimiento, trincheras o espacios para la circulación de propaganda asociada al reclutamiento, haciendo explícito siempre el ejercicio de control social sobre las comunidades y la disposición de todo aquello sobre lo que se ufanaban.

Engrosaron sus filas a costa de niños, niñas y adolescentes combatientes y guerreros de los que siempre se pudo disponer. De manera degradante, desde los 6 hasta los 18 años, niñas y adolescentes mujeres, niños y niñas indígenas, fueron reclutados y utilizados por parte de grupos guerrilleros, paramilitares y GAPD en razón del valor estratégico establecido a partir de sus propios intereses. Definieron un perfil y determinaron la aptitud de uno u otro en virtud de sus apuestas militares y estratégicas.

Tanto el reclutamiento como la utilización han encontrado sus raíces desde la misma génesis de los grupos armados y el conflicto armado, pero también han tenido asidero en unas condiciones sociales y culturales que se han vuelto estructurantes de la no real garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sus cotidianidades ponen en evidencia la gran dificultad para crecer en este país. Muchos se han visto expuestos a entornos familiares y comunitarios no protectores, a una realidad institucional distante de sus intereses, riesgos, anhelos, necesidades, en sí, de sus propias vidas. Todo un andamiaje que manifiesta la dificultad para llevar a cabo una protección integral.

Como niños, niñas y adolescentes ingresaron a un grupo armado o estuvieron al servicio de este. Sus vidas fueron marcadas por aquellas condiciones y parámetros establecidos y determinados por la lógica de funcionamiento de cada organización armada. Un horario, una norma, un tipo de comida, un sinnúmero de actividades, muchas de ellas desconocidas, pero con la apremiante necesidad de aprenderlas a como dé lugar.

Los retazos de su pasado de niñez y adolescencia se mezclaron con las nuevas vivencias de enfrentarse a un combate, a un entrenamiento, a un consejo de guerra, a una labor incesante de inteligencia, al ver la partida de algunos de sus compañeros, al rompimiento de una relación, e incluso, empezaron a reconocer que quizá tenían un compañero del cual jamás debían separarse, un fusil. Eres tu pasado, pero sobretodo, debes ser tu presente armado.

Con todo ello, los murmullos de sus emociones resultaban ir en contra de la tenacidad, masculinidad y virilidad que se deben ostentar en un grupo armado. En medio de un mundo de sospecha, desconfianza y en un claro ejercicio de poder, control y mando, algunos de ellos encontraron lugares pensados, sentidos, imaginados, contados y vividos con unos cuantos.

Como cómplices se escondieron para jugar, para contar algunos de sus temores y recuerdos, sus mayores secretos; para pensar en qué podrían hacer si no estuvieran en el grupo armado, se enamoraron, algunos aprendieron a leer y escribir, otros simplemente anhelaron su pasado y sintieron temor por la incertidumbre de su futuro más próximo, la vida en un grupo armado. Poco a poco construyeron una identidad guerrera de la cual muchos no pudieron escapar.

Aprendieron a caminar durante largas jornadas bajo las adversidades en el día y la noche, a intentar no dormir durante la vigilancia, a no generar la más mínima sospecha en su comandante por la inquietante necesidad de vínculos y relaciones con familiares y amigos, a cumplir el estándar de hombre armado buscado y forjado en el entrenamiento y con ideales coherentes a lo delimitado por su grupo armado. Su autonomía en secreto se agenció adaptándose y ajustándose a la cotidianidad bélica.

Postergaron forzadamente en algunos casos, sus ideales de ser padres o madres debido a la aparente, incesante e interminable labor de hacer parte una estructura armada. Valores como feminidad y niñez no hacen parte de la guerra, muestran debilidad. Así solo contadas adolescentes mujeres pudieron ser madres, aun cuando el futuro de sus bebés ha sido lejano, algunas de ellas tuvieron que dejarlos junto a sus familias extensas o simplemente entregarlos en algún pueblo. Ellas debían volver a ser eso, solamente combatientes, parte de las milicias o los urbanos.

Los inquietaron las muertes de compañeros o la incoherencia frente a la forma como ingresaron, aquello que les prometieron en contraste con su realidad presente. Así, callaron en algunos momentos sus ideas o cuestionamientos por estar al vilo de la muerte. Los tiempos de la guerra finalmente se convirtieron en los tiempos de sus vidas.

Una guerra sin edad, una guerra que los tocó y nos tocó. Familiares de los niños, niñas adolescentes, miembros de sus comunidades, sus profesores, e incluso sus amigos, también han sentido el impacto de ese reclutamiento. Verlos partir, no conocer sus paraderos, resquebrajarse por su ausencia en el hogar, recordarlos y anhelarlos, extrañarlos en sus espacios más próximos, son las reacciones propias cuando alguien no hace parte del diario vivir. Para ellos no fue la excepción, fue su realidad, una realidad en la que sus vidas quedo suspendida por el reclutamiento ¿Dónde estarás?, ¿vivirás?, ¿volverás? ¿me querrás?, ¿me reconocerás?

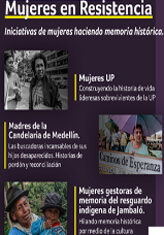

Un antes, un durante y un despuésde un reclutamiento y utilización en medio del conflicto armado se constituyen en momentos hitos de las trayectorias de vida. Separándose y re encontrándose, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades se han visto duramente expuestos a hechos como el desplazamiento forzado, amenazas, homicidios, violencia sexual y violencia basada en género, poniendo en evidencia todos los repertorios de violencia que acompañan el impacto del riesgo del reclutamiento y la ocurrencia misma de este hecho. A pesar de ello, han resistido poniendo de relieve la vida, se han enfrentado a los grupos armados, los han confrontado con un sinnúmero de acciones, los han cuestionado por la vida de todos aquellos que han sido niños, niñas, niñas y adolescentes.

En un país que busca construirse a partir de la paz, pero en el que persiste el conflicto armado no resulta fácil esquivar el reclutamiento, la estigmatización de haber pertenecido a un grupo armado y el vivir en zozobra por la búsqueda constante de los actores armados. Mucho menos encontrar un lugar a pesar de la fragmentación en el tejido social, poder ser reconocido como un sujeto y no sólo como el resultado de un reclutamiento y utilización.

Consciente de la conmemoración del día de hoy, 12 de febrero, día de la mano roja, iniciativa mundial contra el uso de los niños, niñas y adolescentes en la guerra, el CNMH insiste en la necesidad de reconocer lo sucedido durante estos casi 60 años de conflicto, en donde los niños, niñas y adolescentes han sido reclutados y utilizados por todos los grupos armados en Colombia; de asumir la grave persistencia de la situación a la que se encuentran expuestos frente a la incesante posibilidad de las diferentes formas de vinculación.

Por tanto, hacemos un llamado a levantar la mano para que identifiquemos y llevemos a cabo todas las acciones que permitan que cada uno de ellos pueda ver garantizados sus derechos, que nos responsabilicemos de diferentes maneras, sociedad y grupos armados, para que ningún niño, niña o adolescente siga siendo víctima de este hecho y para que aquellos que han sido vinculados a un grupo armado, encuentren un lugar de reconocimiento dentro de la sociedad colombiana de la que siempre han hecho parte.