La lucha de los cañoneros por sacar la verdad del río Cauca

Noticia

Autor

Laura Cerón

Fotografía

Laura Cerón

Publicado

20 Nov 2018

La lucha de los cañoneros por sacar la verdad del río Cauca

Los habitantes del cañón del río Cauca, afectados por las obras de Hidroituango, se unieron para exigir verdad y justicia sobre la violencia en su territorio. Denuncian que muchos continúan sin hogar y trabajo, y que se sienten amenazados por hacer estos reclamos.

Juan José Toro

Al borde de las gradas del coliseo de Ituango (Antioquia), un grupo de treinta barequeros y pescadores del cañón del río Cauca discute sobre religión. Que si pasear las ánimas por las calles es un ritual pagano o no, que si hay un solo dios o muchos. En el Movimiento Ríos Vivos Antioquia se respetan la palabra, aunque el tema sea álgido y las opiniones contrarias.

Durante esos días, el 1 y 2 de noviembre, tuvieron varias conversaciones así. Algunas sobre el pasado, cuando aprendieron a anudar un anzuelo o sacar oro de las aguas amarillas del río. Otras sobre el presente, que los tiene casi confinados en ese coliseo, su casa desde hace seis meses. Y otras más sobre el futuro, que enfrentan sin certezas pero con energía.

Hablaron de rituales y religiones porque estaban decidiendo cómo sería la ceremonia para llegar hasta la plaza del municipio, donde hicieron la primera parte de la conmemoración “Cañoneros y cañoneras contra el silencio y el olvido”.

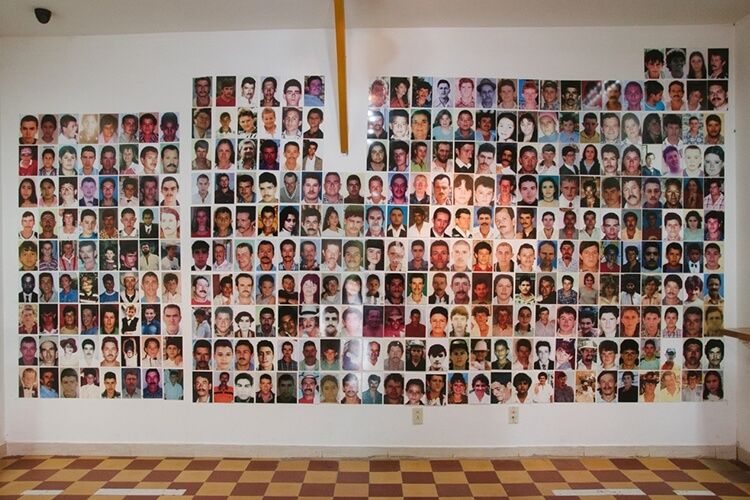

En las últimas décadas del siglo pasado, y lo que va de este, varios grupos armados han azotado el norte de Antioquia. Las confrontaciones entre los frentes 18, 36 y 5 de las Farc, los bloques Mineros y Metro de los paramilitares, el Ejército y la Policía dejaron, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 110 masacres y 2.345 desaparecidos en los 17 municipios que rodean al río Cauca en Antioquia.

Sobre esas montañas, estratégicas para el control territorial, por donde se puede salir a Córdoba o al Urabá o al Nudo de Paramillo, ocurrieron, masacres muy recordadas como la de El Aro y la de La Granja, ambas en 1997, y por las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano en el 2006.

Esos mismos municipios, donde aún no hay ni verdad ni justicia completas, están en la zona de influencia de Hidroituango, la megaobra que pretende suplir el 17% de energía del país. “No puede haber desarrollo así en una zona que todavía está herida por el conflicto”, dijo Isabel Zuleta, vocera de Ríos Vivos. “Todavía estamos adoloridos, buscamos a nuestros desaparecidos, seguimos siendo amenazados. Este territorio fue vaciado prácticamente por la violencia y así es muy difícil asumir críticamente un proyecto como Hidroituango”.

El día de la conmemoración, cuatro mujeres y un hombre completamente pintados de blanco recorrieron las calles de Ituango como si fuera un purgatorio. Los guió Estela Posada, miembro de Ríos Vivos, quien hizo de animera, un oficio tradicional de algunos pueblos antioqueños que consiste en pasear a las almas en pena, y caminaron por lomas empinadas hacia la plaza principal. Detrás de ellos se organizaron los demás integrantes de Ríos Vivos que viajaron de otros municipios. Arengaron contra la megaobra y entonaron canciones con nostalgia por su vida junto al río.

-

En medio de la conmemoración, los habitantes de la zona de influencia de Hidroituango denunciaron que varios de los líderes que han luchado por volver a recuperar su forma de vida junto al río Cauca, han sido objeto de amenazas e intimidación.

-

Tomados de las manos y con los puños en alto, los habitantes del cañón del río Cauca hicieron un minuto de silencio por sus muertos.

-

El desbordamiento del río Cauca causó que las dinámicas creadas entre las mismas comunidades, como la pesca y el trueque, cambiaran drásticamente.

Así empezó el acto de protesta y memoria en Ituango, seis meses después de que esos mismos hombres, mujeres y niños se vieron obligados a tomarse el coliseo y armar allí un campamento improvisado. En mayo de este año, un taponamiento en uno de los túneles de Hidroituango causó una crecida súbita del río Cauca y miles de personas tuvieron que ser evacuadas de su ribera, donde vivían y trabajaban, para buscar albergues o desplazarse hacia otros municipios a intentar conseguir mejor suerte.

La vida en el coliseo no es fácil, pero se las arreglan. Montaron carpas por familias, tienen una cocina pequeña y una olla comunitaria, colgaron las vallas y los telares que usan en las protestas y afuera, en un pastal tras una reja, sembraron una huerta con lechuga, albahaca, cilantro y otros alimentos. Las atarrayas y las bateas con las que trabajaron toda su vida están por ahí, de adorno, arrumadas, en desuso.

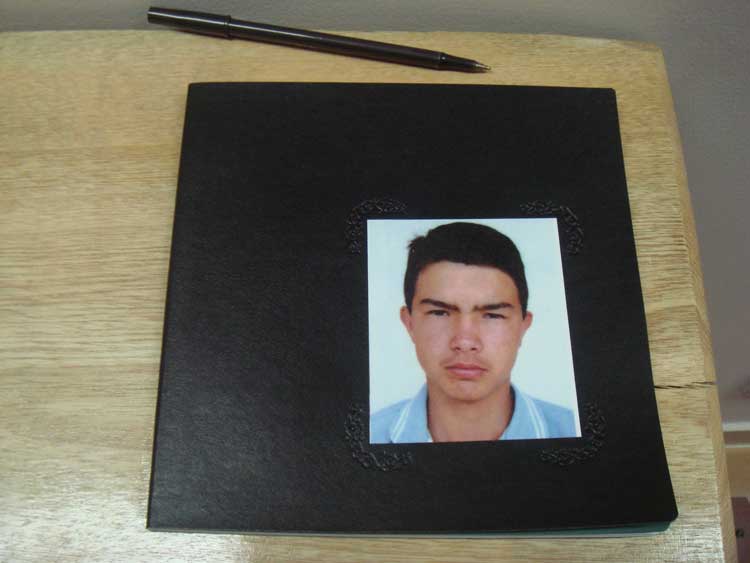

A los cañoneros y cañoneras se les juntó un problema de hace años, el de la verdad sobre sus seres queridos asesinados o desaparecidos, con uno más reciente, el de la emergencia ambiental por los daños en el proyecto hidroeléctrico. Entre los dos hay un cruce aterrador: el llenado de la represa pudo haber cubierto de agua decenas de fosas comunes y sitios de enterramiento. Allí podría estar sumergida la verdad que buscan.

En mayo hubo una audiencia pública en la CIDH, donde la Fiscalía dijo que investigaba 502 casos de desaparición forzada, pero los líderes de Ríos Vivos Antioquia exigen que las investigaciones avancen más rápido. Y que, de ser necesario, se vacíe el embalse. Todo eso sucede mientras varios grupos armados siguen rondando el territorio. En los últimos meses, varios líderes y lideresas de Ríos Vivos Antioquia han denunciado amenazas de muerte.

Parados sobre una tarima en la plaza principal de Ituango, con la cabeza en alto, Isabel Zuleta y otros voceros del movimiento leyeron durante una hora, una por una, las 110 masacres ocurridas en su territorio desde 1958. Las de Santafé de Antioquia, las de Liborina, las de Olaya, las de Buriticá, las de Sabanalarga, las de Peque, las de Toledo, las de Briceño, las de San Andrés de Cuerquia, las de Yarumal, las de Ituango, las de Valdivia, las de Tarazá, las de Cáceres, las de Briceño, las de Caucasia y las de Nechí. Después de cada una gritaron “¡nunca más, nunca más, nunca más!”.

En la noche, el silencio se convirtió en fiesta. En una chiva repleta se fueron a buscar el río en la vereda El Líbano, a una hora del casco urbano de Ituango. El agua, dijeron, estaba varios metros más arriba que unas semanas atrás y se había tragado otro tramo de la carretera, que debe ser cruzado en ferri.

Sus caras se transformaron apenas estuvieron junto al ‘Patrón Mono’, como llaman al río Cauca. Amarraron anzuelos y se montaron en dos canoas encalladas, cantaron trovas improvisadas, hicieron aguapanela comunitaria, se mojaron hasta las rodillas e intentaron pescar con las manos y una linterna.

“El río nos daba todo, lo que uno quisiera”, dijo una de las participantes de la conmemoración, Cecilia Muriel. Aunque ese tono de nostalgia a veces se convertía en desilusión: el río está muerto, el río está sucio, el río no tiene cauce, dijeron también algunos.

Cerca de medianoche hubo silencio. Cada uno tenía en sus manos una pequeña barca de madera con una vela adentro. “Que toda la fuerza que podamos depositar en esas barcas la pongamos en este charco. Vamos a encender las velas y las vamos a lanzar todas al tiempo”, les indicaron.

El momento más solemne ocurrió antes de encenderlas. Megáfono en mano, voluntariamente se pararon a dar unas palabras, a entregar sus esperanzas al río, a pedir deseos o hacer reclamos. Casi todos lo hicieron. Mientras uno hablaba, el resto bajaba la mirada.

“Esta luz la mando por esos compañeros que han fallecido en nuestra lucha”. “Que sea un recuerdo muy bonito que le entregamos a este río, que ya no es río sino pozo”. “A todos los seres queridos que el río acogió y tiene abrazados sin que sepamos de ellos, que reciban esta lucecita con mucho cariño. Que sepan que no están en el olvido”. “Con esta luz pido paz para todos, hasta para los que nos han hecho tanto daño, porque todos merecemos vivir”.

De mano en mano, pasaron las barcas con las velas prendidas hasta las canoas y a la cuenta de tres las entregaron al río, que lentamente se las llevó hacia el horizonte.

Publicado en Noticias CNMH

Antioquia, Conmemoraciones, Ituango, Masacres, Ríos Vivos, Víctimas