- Inicio

- CNMH

Etiqueta: CNMH

Fortaleciendo la memoria y la paz en el Eje Cafetero: un diálogo comunitario en Filandia

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

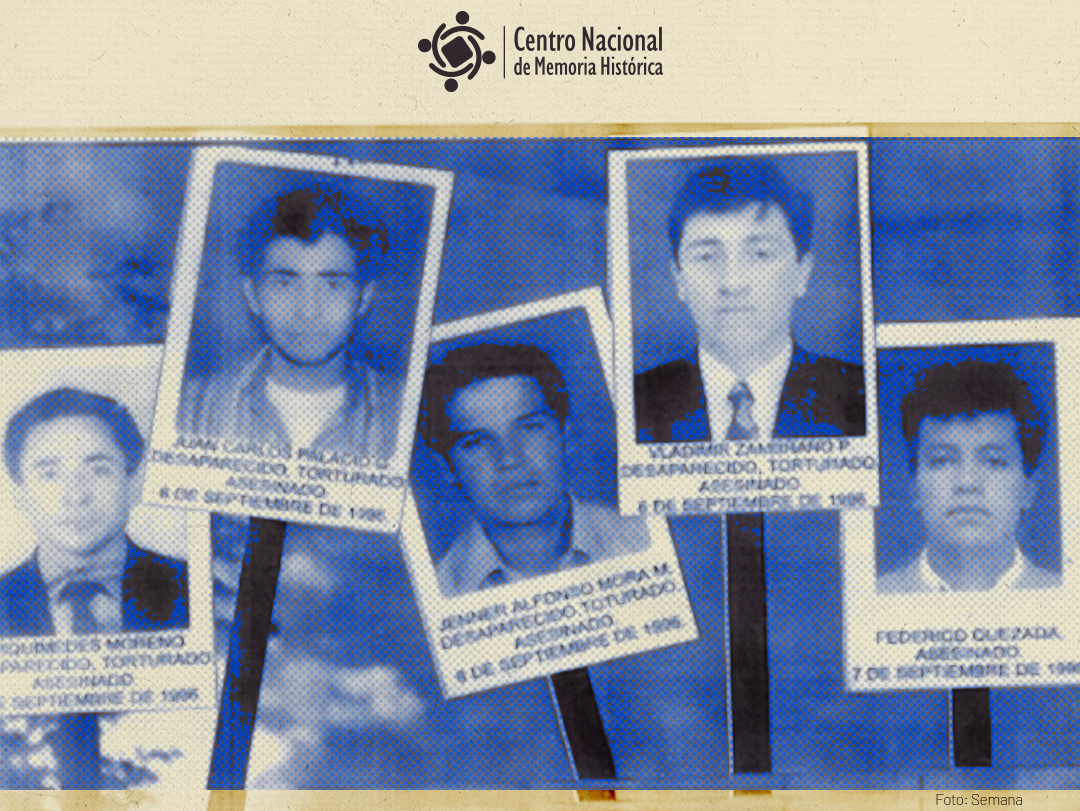

Recordar el valor de la vida a 29 años de la masacre de Mondoñedo

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Última oportunidad para visitar «Voces para transformar a Colombia» en Cali: la exposición del CNMH cierra sus puertas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos apoya el proceso de memoria de la Junta de Acción Comunal del barrio Sol de Oriente en Pasto

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Centro Nacional de Memoria Histórica aportó al fortalecimiento de la memoria histórica en Samaná

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Centro Nacional de Memoria Histórica concluye su participación en Ulibro 2025 con una experiencia de memoria viva y colectiva

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

En el marco de la exposición «Voces para transformar a Colombia», el CNMH conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Cali

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El CNMH lamenta el fallecimiento de Yanette Bautista

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Las voces de Tame: cuna de la libertad

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co

Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD

Canal denuncias posibles actos de corrupción de colaboradores: soy.transparente@cnmh.gov.co