- Inicio

- CNMH

Etiqueta: CNMH

El Centro Nacional de Memoria Histórica llega a la Feria del Libro de Bucaramanga con «El cuerpo de las memorias»

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Territorios de la memoria: Antioquia, Caldas y Chocó construyen espacios contra el olvido

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Este jueves 14 de agosto se inaugura en Cali la exposición «Voces para transformar a Colombia», del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

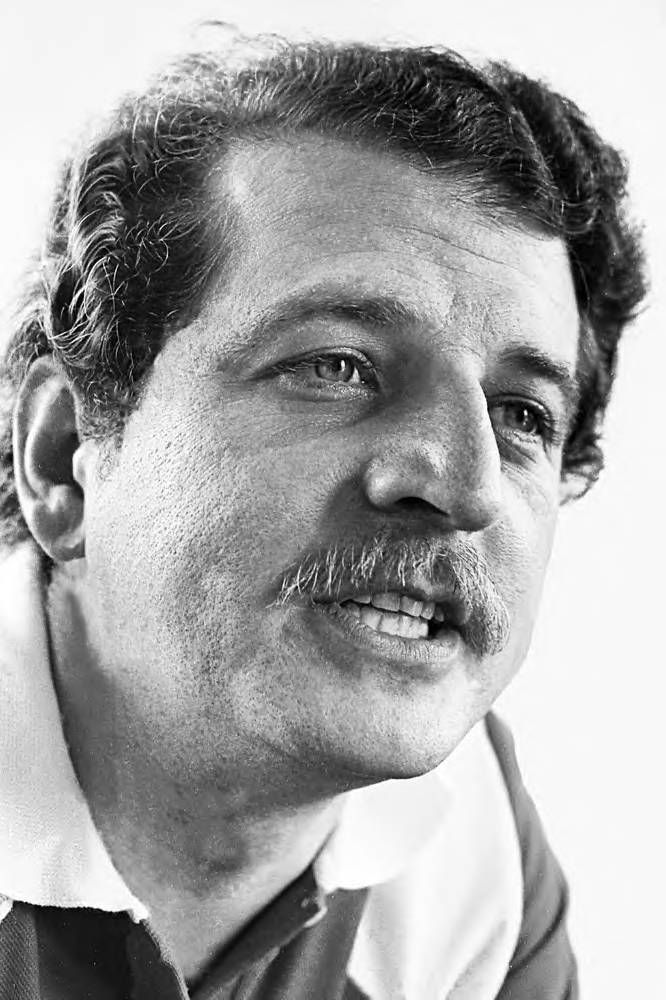

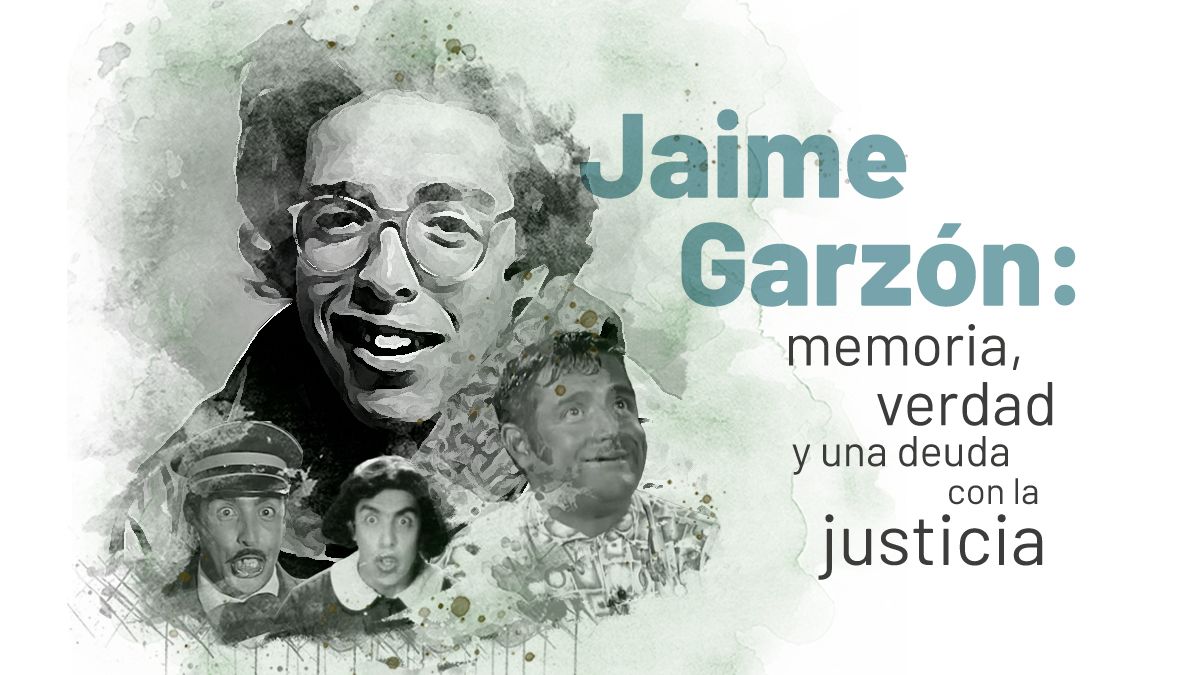

El legado de Jaime Garzón, 26 años después de su asesinato

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Memoria y cuidado: comunidades de Soto Norte dignifican a las víctimas del conflicto

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Centro Nacional de Memoria Histórica lamenta el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y hace un llamado a la defensa de la vida

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

La Dirección de Museo de la Memoria comparte experiencias con el Museo de Cultura Popular en Costa Rica

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

X Foro Internacional de Víctimas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

¿Cómo vivieron el conflicto armado las personas LGBTIQ+ en Colombia?

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co

Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD

Canal denuncias posibles actos de corrupción de colaboradores: soy.transparente@cnmh.gov.co