Juan Frío está ubicado en el límite de Norte de Santander, justo al borde del río Táchira que linda con San Antonio de Táchira (Venezuela). Está en la región del Catatumbo, una zona de gran interés para los grupos al margen de la ley por sus tierras fértiles y por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela.

Según informes de la Fundación Ideas para la Paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue la primera guerrilla en llegar al Catatumbo a principios de los años 70. Allí, el ELN adoptó como una de sus principales estrategias atentar contra las zonas de exploración, extracción y transporte de crudo. Hacia 1982 llegaron las Farc, con el objetivo de controlar la cordillera oriental y crear un corredor entre Ecuador y Venezuela. Desde los años 80 la guerrilla de las Farc se vinculó al negocio del narcotráfico en esta región y, con el auge de la coca en el Catatumbo, convierten a esta región es un escenario clave para sus finanzas que se estaban fortaleciendo.

Desde mayo del 1999, los paramilitares del Bloque Catatumbo -creado y organizado por órdenes de Vicente y Carlos Castaño- empezaron a llegar a la zona con el objetivo de desterrar a los grupos guerrilleros, y tomar el control de la producción y distribución de coca. Como en todos los rincones de Colombia donde hubo disputas territoriales, la población de Juan Frío quedó en medio del fuego cruzado.

Fideligna llegó a Juan Frío cuando tenía 15 años. Su papá era jornalero y encontró allí la tranquilidad que no le daba Cúcuta, la ciudad en que ella nació y vivió con su familia. En Juan Frío podrían cultivar sus propias tierras y vivir mejor, a pesar de que el pueblo, las casas y la carretera apenas estaban en construcción.

El 24 de septiembre del 2000, Fideligna estaba dando catequesis a los niños que se preparaban para la primera comunión. Ese domingo, como siempre, en el pueblo había música, comida, adolescentes jugando torneos de fútbol y gente que subía en carros a los restaurantes más famosos a comer cachama.

A lo lejos el ruido de un tiroteo la alertó. Un niño se acercó agitado y le dijo que hombres encapuchados con armas venían hacia el pueblo. A toda velocidad llevó a los niños a un salón del colegio y los ocultó detrás de un tablero que usaban para publicar carteleras. “Por favor, limítense a respirar. No vayan a llorar ni a hacer bulla”, les dijo.

Mientras intentaba mantener a los niños con calma, Fideligna no podía reconocer a esos hombres pero les temía. Les temía porque unas personas encapuchados y con armas, como ellos, desaparecieron a su papá un día de 1999 en una trocha que conecta a Villa del Rosario con Los Patios. Lo buscó en caseríos como Donjuana, Bochalema, Los Patios; también en las funerarias, el hospital, la morgue y los ancianatos, pero no encontró rastro.

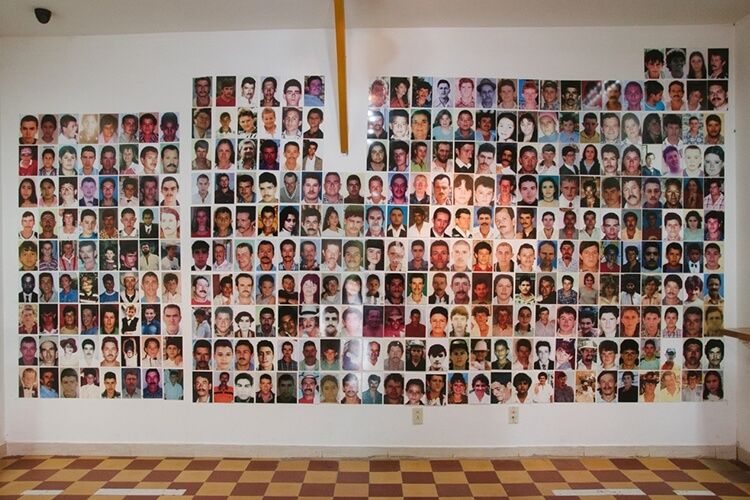

El mural era el punto de inicio de la caminata por la vida, en la conmemoración del pasado 22 de septiembre. El recorrido marcaría los lugares por los que hace 18 años los paramilitares del Bloque Catatumbo habían cometido la masacre. Al lado de la carretera fueron homenajeados los esposos Nohora Albeira de García Delgado y Carlos Julio García, quienes fueron asesinaron frente a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años.

Una pequeña peregrinación empezó a formarse. Dos niñas llevaban en alto un telar que habían tejido las mujeres hacía unos meses, mientras entre puntada y puntada planeaban la conmemoración. La segunda parada se hizo en el colegio de Juan Frío, lugar donde los encapuchados habrían asesinado a Javier Antonio Gómez.

Caminaron con el sol en la espalda hasta llegar a la tercera estación: una casa en la que se homenajeó a Gerardo Rangel, un campesino que, al momento de la masacre, llevaba seis meses viviendo en Juan Frío con su familia. Gerardo fue asesinado en la trocha que se conoce como La Ramona. Allí también se honró la memoria de William Palencia, un chofer que prestaba servicios de transporte para la gente del pueblo.

Una escultura de la virgen María fue la última parada. Allí se celebró la vida de Julio Cesar Vásquez. A Julio le decían era ‘El Guajiro’, un hombre que sembraba y cultivaba la tierra. “Alimentó a muchos cuando no tenían qué comer. Uno iba, le pedía una yuca y lo mandaba con comida para preparar un sancocho para la familia. Lo tildaron de ayudante de la guerrilla”, comentó Fideligna.

Cuando la guerra es prolongada en el tiempo se vuelve un arma de doble filo. Con la llegada de los paramilitares, los episodios de violencia, desaparición y tortura empezaron a ser parte de la cotidianidad. Pero al mismo tiempo, los habitantes de Juan Frío aprendieron a convivir con ellos. Se crearon incluso algunos lazos de amistad y muchos paramilitares engendraron a sus hijos allí.

Sus habitantes no olvidan que el día de la masacre las paredes quedaron grabadas con los mensajes “muerte a sapos” y “guerrilleros HP”. La incertidumbre crecía. Fideligna cuenta que la paranoia por parte de los paramilitares por ‘pescar’ guerrilleros era evidente. Como su casa quedaba al borde del camino, muchos se instalaron en ella, colgaron hamacas en su patio y, en cualquier momento paraban los carros que pasaban por el frente. “Ese es de la guerrilla”, decían mientras salían a detenerlo.

Mientras tanto, a unos 15 de allí en moto, sin que nadie del pueblo se enterara, los paramilitares empezaron a usar trapiches como hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas. Alcanzaron a incinerar unos 560 cuerpos según relató el periodista Javier Osuna en el libro ‘Me hablarás del fuego: Los hornos de la infamia’.

“Eso fue el dolor más grande cuando me enteré. Leí en la prensa ‘Los hornos del terror, el holocausto de Juan Frío’”, cuenta Fideligna. Incluso, les preguntó directamente a los paramilitares y su respuesta fue: “Sí señora, eso es arriba por donde llaman Juan García. Allí adecuamos un horno”. “Uno sí veía que subían ruedas de carro, gasolina, picas. Con los días llevaron a varios para que vieran cómo desenterraban los cadáveres de las fosas. Era un castigo por no estar de acuerdo a sus leyes”, contó Fideligna.

Y mientras eso estaba ocurriendo, los paramilitares seguían en su campaña de ganarse a la gente. Organizaban fiestas y asados, y muchas personas asistían porque les ofrecían dos cosas que ellos estaban necesitando mucho: comida y un poco de regocijo ante el dolor. Hacían misas; les daban regalos, ropa, útiles escolares para los niños. “Tapaban lo que hacían malo con algo bueno. Pero como decía un sacerdote del pueblo: pecar y rezar no es empatar. Es una gran mentira”, afirmó Fideligna.

El estigma con el que cargan los habitantes de Juan Frío desde entonces ha sido una marca difícil de borrar. Cuando hablan de su origen, muchas veces son señalados de ser “paracos”. Y hay quienes les dicen, de frente, que por esas tierras nunca irían porque los podrían desaparecer o asesinar.

A pesar del dolor, la comunidad de Juan Frío ha aprendido a resistir con dignidad. Ya han sobrevivido a las guerrillas de las Farc y el ELN, a los grupos paramilitares, a bandas criminales como las Águilas Negras, los Urabeños y los Rastrojos. Ahora no se van a rendir.

Desde 2013, la Unidad para las Víctimas les reconoció como sujetos de reparación colectiva. Es decir, el Estado colombiano admitió que esta comunidad sufrió constantes hechos de victimización y vulneración de sus derechos, y que por lo tanto requiere una atención especial.

Desde su rol de lideresa, Fideligna Gómez ha acompañado este proceso desde el inicio. También ha impulsado proyectos de piscicultura para volver a criar tilapia roja y fomentar el turismo. Además, apoyó la creación de actos conmemorativos para fortalecer los lazos destruidos por el conflicto.

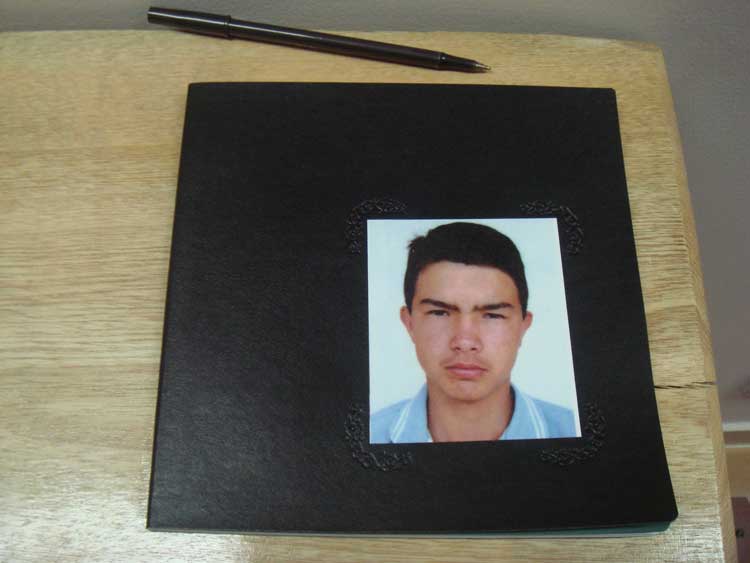

La última conmemoración, celebrada el pasado 22 de agosto, incluyó una caminata que terminó en el colegio. Allí, el sacerdote del pueblo celebró una eucaristía y se dio inicio a los actos simbólicos.

Para este año, la fundación 5ta con 5ta Crew, formada por jóvenes del departamento, acompañó a la comunidad con talleres. Las mujeres aprendieron a tejer mochilas y, con ese ejercicio, a rescatar los múltiples saberes de la frontera; los niños y jóvenes de la Escuela Itinerante del Norte Bravos Hijos presentaron un documental titulado Juan Frío “Memorias de una esperanza”, y los integrantes de la Junta de Acción Comunal presentaron una obra de teatro. El sentido era el mismo: mostrar que Juan Frío está recuperando la confianza en su gente y en su territorio.

Son muchos los retos que tiene hoy este territorio: la migración de venezolanos a sus tierras, el contrabando que alimenta la frontera, las disidencias de los grupos armados y las bandas criminales que quieren volver. La respuesta de la comunidad ha sido generar oportunidades de trabajo y crear espacios de reconciliación. Con el proyecto que adelantan junto a la Unidad de Víctimas, esperan construir un espacio policultural en el que puedan volver a integrarse, a reconstruir los lazos perdidos y borrar la desconfianza que existe entre ellos mismos.

“Aunque el conflicto armado nos marcó, también nos enseñó que somos valientes, resistentes y persistentes. Somos gente trabajadora, que salimos para adelante ante los obstáculos que se nos presenten. Queremos que vayan y le cuenten a la gente que Juan Frío es territorio de paz”, concluyó Fidelina.