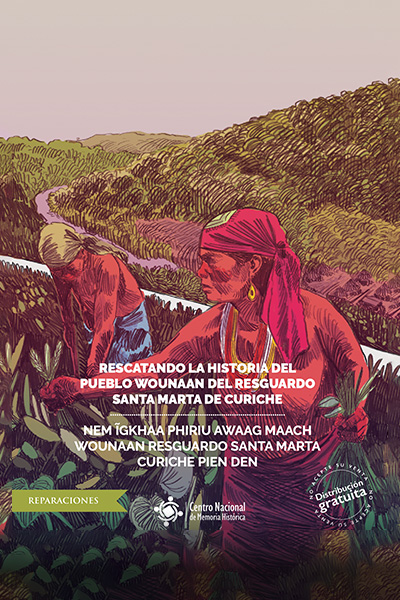

Rescatando la historia del Pueblo Wounaan del resguardo Santa Marta de Curiche

Libro

Rescatando la historia del Pueblo Wounaan del resguardo Santa Marta de Curiche

Rescatando la historia del Pueblo Wounaan del resguardo Santa Marta de Curiche, es el resultado del proceso de reparación simbólica ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, en la sentencia núm. 38 de 2018. El Libro responde al deseo de esta comunidad, ubicada en el municipio de Juradó, Chocó, de reconstruir la memoria sobre su historia, las afectaciones a sus prácticas culturales generadas en el marco del conflicto armado y las resistencias que como pueblo han desplegado en su territorio. El formato de escritura de esta pieza de memoria contiene el esfuerzo de la comunidad por preservar sus memorias debido a que la oralidad, en medio de un conflicto armado que persiste, no ha sido garantía para narrar y heredar sus memorias como pueblo.

Como resultado de este proceso de reparación colectiva se realizó también una serie de cuatro cortos documentales denominados: “Rescatando la historia del Pueblo Wounaan del resguardo Santa Marta de Curiche: Nuestro tejido y danza”; “Nuestra alimentación”; “Nuestra medicina tradicional”; y “Nuestro tambo y rogativa”, que pueden ser consultados en el canal de YouTube del CNMH.