Arte Fest: 610 artistas colombianos cantan, bailan y actúan la «Paz total»

Autor

CNMH

Foto

El Arte Fest se llevó a cabo del 16 al 19 de junio en el barrio Villas de San Pablo, en Barranquilla.

Publicado

26 junio 2023

Arte Fest: 610 artistas colombianos cantan, bailan y actúan la «Paz total»

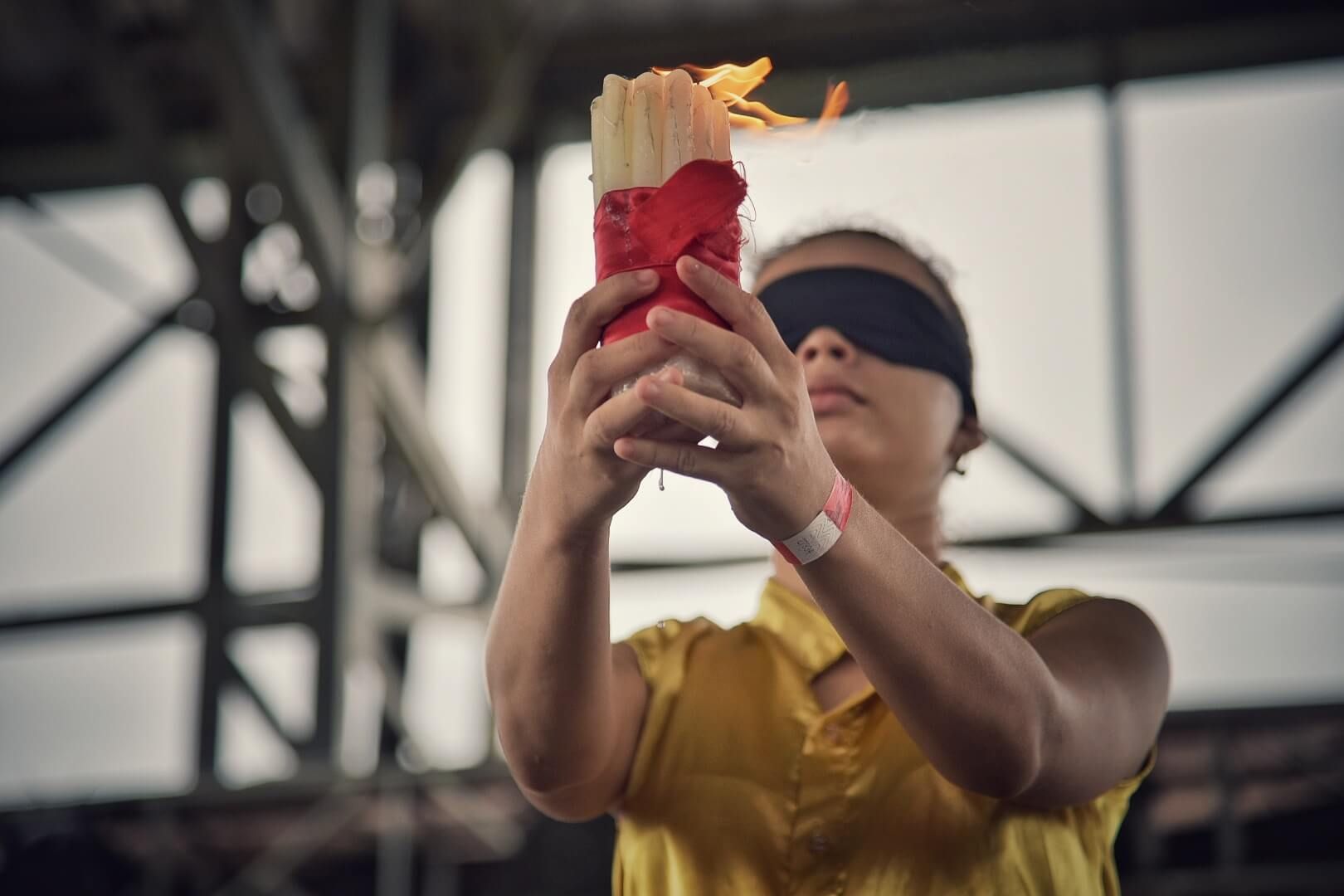

- En la tercera edición de este festival, liderado por Asodesvisa, en Barranquilla, se reunieron centenares de artistas de Colombia para demostrar cómo sus puestas en escena siguen narrando la guerra y sus sombras, pero también la esperanza.

Llegaron de todas partes, de cerca y de muy lejos. Desde las costas del Pacífico, del Bajo Cauca, del altiplano cundiboyacense, de la sabana costeña, del Canal del Dique… A algunos les tomó 36 horas en bus, a otros apenas un parpadeo en un trayecto de no más de dos vueltas al reloj.

Llegaron a poblar un colegio gigante donde otros niños, niñas y adolescentes, como ellos y ellas, reciben clases. Lo convirtieron en una gran vecindad donde subían y bajaban, durante ese fin de semana, con toallas en la mano, cepillos de dientes y crema dental; con la pollera rosada colgada sobre el antebrazo y el sombrero de ala ancha cubierto con papel de colores.

Hicieron de los salones de clase sus habitaciones y patios de ensayo. Arrinconaron sillas y maletas, inflaron colchones e improvisaron un campamento impensado: un pelotón de bailarines, músicos, actores y actrices. Una legión de 610 artistas.

El Arte Fest es a todo o nada. Es un festival gestado y alojado en Villas de San Pablo, un barrio del suroccidente de Barranquilla mayoritariamente poblado por familias que debieron desplazarse forzosamente, y que hoy habitan viviendas de interés social. Con apenas tres ediciones, el festival, organizado por la Asociación para el Desarrollo Social Villas de San Pablo (Asodesvisa), está lejos de estar en el radar de los eventos culturales de la ciudad. Ni qué decir del fastuoso Carnaval de Barranquilla.

Ver esta publicación en Instagram

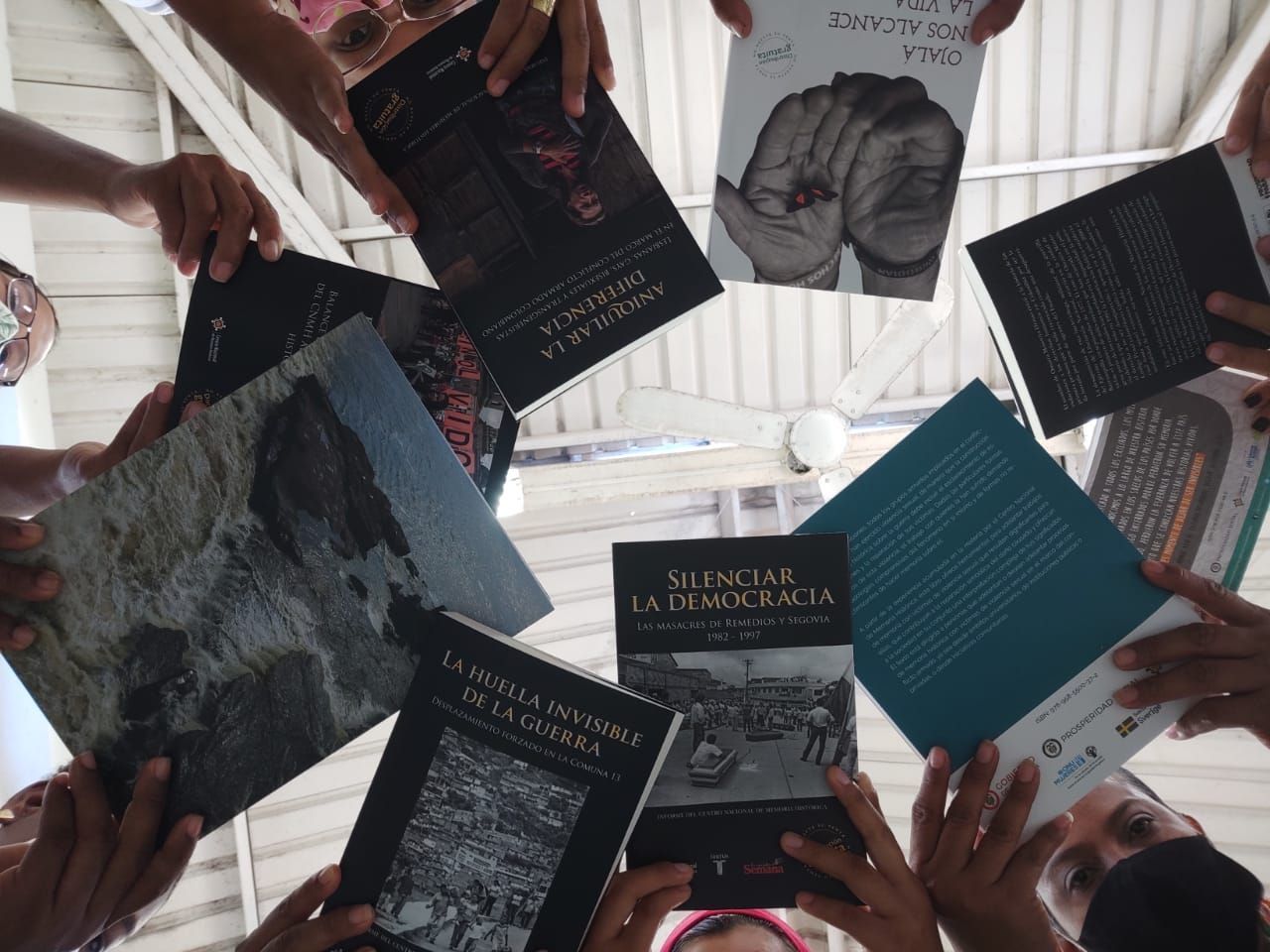

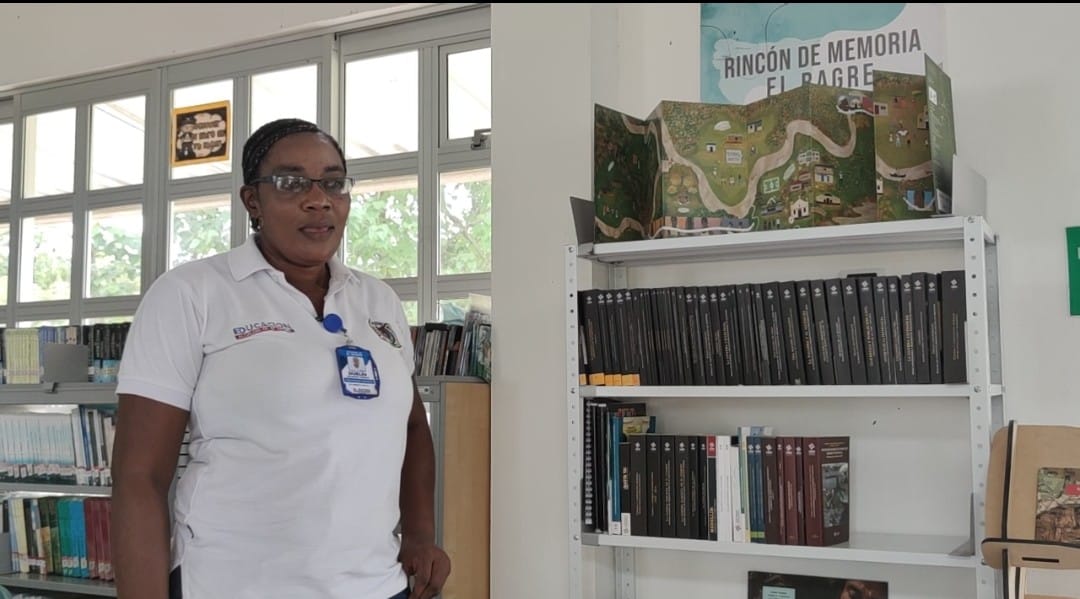

El Arte Fest se aferra a los apoyos institucionales del sector de la inclusión social —como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) o la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)— y a programas de concertación, como los del Ministerio de Cultura, para echar a volar. Con el fin de dimensionar lo que se ha logrado, vale la pena considerar lo que falta: condiciones más dignas para el arte. Se espera que bailar en una tarima frente a 600 niños, niñas y jóvenes no sea un reto colosal, sino un disfrute total.

Los nuevos símbolos, las nuevas instituciones

El primero de los conversatorios del Arte Fest giró en torno a la necesidad de apoyo y de acompañamiento constante. Al escenario del Polideportivo de Villas de San Pablo se subieron para hablar, en mecedoras, los invitados a la conversación. En primer lugar, dialogaron los representantes de las entidades estatales y otras instituciones: María Gaitán, directora del CNMH; Sonia Londoño, subdirectora de la Unidad para las Víctimas; Mauricio Sarmiento, del Ministerio del Interior; María Vicenta Moreno, directora de Fomento Regional del Ministerio de Cultura; Paola Eljaik, líder y gestora social, y Walter Hernández, artista y comunicador, cofundador de Vokaribe Radio y Systema Solar.

Gaitán fue la primera en intervenir en el panel «Paz total desde una perspectiva cultural». La directora del CNMH dejó claro que la gran respuesta a la participación de la cultura en esta política de Estado «se da en esta mecedora […]. El gran poder que tenemos como colombianos es nuestra diversidad y las resistencias. Estas mecedoras arrullan los relatos de nuestros ancestros, que cuentan lo que estamos viendo hoy en expresiones fantásticas, dramáticas, que han permitido que el pueblo resista», porque, como también aseguró Gaitán, el territorio canta, baila, teje, conversa, reclama.

La directora del CNMH invitó al público a escucharse entre sí: «Hemos sido un país profundamente dividido, y en este escenario estamos sentados por agrupaciones, por los grupitos con los que vinimos. Cuando empecemos a mezclarnos, ahí es que estamos empezando a entendernos».

Esa riqueza que se junta, que se mezcla, es evidente desde la cabeza: en la diversidad de sombreros que tenemos en Colombia y que se alzan sobre uno y otro, provenientes de todas las regiones. Y es que en este Gobierno del cambio la diversidad se expresa en el vestir, no se homogeniza en un protocolo, como lo señaló Walter Hernández, moderador del conversatorio: «Ya no vienen acá con camisa blanca ni zapatos blancos», a lo que el público aplaudió con fuerza.

«Ese Ministerio de Cultura siempre estuvo ausente, no creíamos en nada de lo estatal», afirmó María Vicenta Moreno, funcionaria de dicha cartera. Ahora, el discurso da la vuelta, y ese misterio «se está enfrentando a unas estructuras sistemáticas que no permiten que avancemos». La tarea, entonces, es desaprender lo establecido y garantizar formas prácticas y reales de llegar a los territorios porque, como afirmó Sonia Londoño, de la UARIV, «ustedes nos han demostrado que hay otras formas de sanar desde la cultura».

El arte, ni precarizado ni romantizado: político

Antes de finalizar el primer momento de diálogo e intervenciones, un gestor cultural y director de grupos folclóricos del corregimiento de La Paila, en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, subió a la tarima para agradecer la titánica labor de José Eduardo Arrieta, director del Arte Fest, e hizo un llamado a la necesidad de volver la vista sobre los grupos congregados en esa mañana; sobre los cientos de niños, niñas y adolescentes que sortean condiciones adversas de transporte y estadía para reunirse e intercambiar experiencias en torno a la danza, la música, las artes escénicas. «Estuvimos 36 horas viajando en un bus para llegar acá. Nos merecemos condiciones más dignas para la cultura», exclamó.

La segunda parte del conversatorio «Paz total desde una perspectiva cultural» trató justamente sobre esta idea: es necesario hacer un llamado colectivo desde el arte y la cultura, pero sobre todo es imperativo trabajar desde lo institucional y sistemático para cambiar estas nociones.

«La paz no puede ser el silencio de los oprimidos». Así de fuerte y así de alto habló Magdalena Moreno, lideresa, cantadora y activista de Santander. Para ella, su lucha transformadora como mujer trans y negra vale la pena en espacios como el Arte Fest, que resulta transgresor y disruptivo, amplio y diverso, y le responde a la pompa y al derroche que suele haber en otros escenarios culturales de mayor bagaje y alcance. «Ya hay transformación con venir acá, algunos 24 horas, otros 36 viajando», expuso Moreno.

Escenarios como el Arte Fest le dan un sentido político al arte, que no puede ser romantizado desde la precariedad con la que suelen trabajar las iniciativas culturales. «Las artes también tenemos dignidad, y esa dignidad la tenemos que buscar, no romantizando la pobreza, sino reclamando el lugar que nos merecemos», agregó la cantadora, antes de entonar con fuerza una de sus composiciones.

Una vez finalizó el conversatorio, las presentaciones volvieron a la tarima para que el arte siguiera haciendo lo que sabe hacer. Desde Lorica y Cereté, en Córdoba, llegó un bullerengue que contó sus dolores: los desplazamientos, el reclutamiento, la desaparición forzada. Desde Necoclí resonó una canción, entonada por el grupo El Totumo Encantado, sobre los días oscuros de la guerra. Si hacer del sufrimiento una canción no resulta transformador, acaso ¿qué lo podrá ser? Esa tiene que ser la «Paz total»: hacer posible lo imposible.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Arte, Arte Fest 2023, Bajo Cauca, Barranquilla, Canal del Dique, CNMH, Ministerio de Cultura, Necoclí, Paz Total, Valle del Cauca