Memorial por las víctimas de Riosucio: una iniciativa para movilizar el cambio

Autor

CNMH

Foto

Los y las gestoras de esta iniciativa de memoria histórica.

Publicado

8 junio 2023

Memorial por las víctimas de Riosucio: una iniciativa para movilizar el cambio

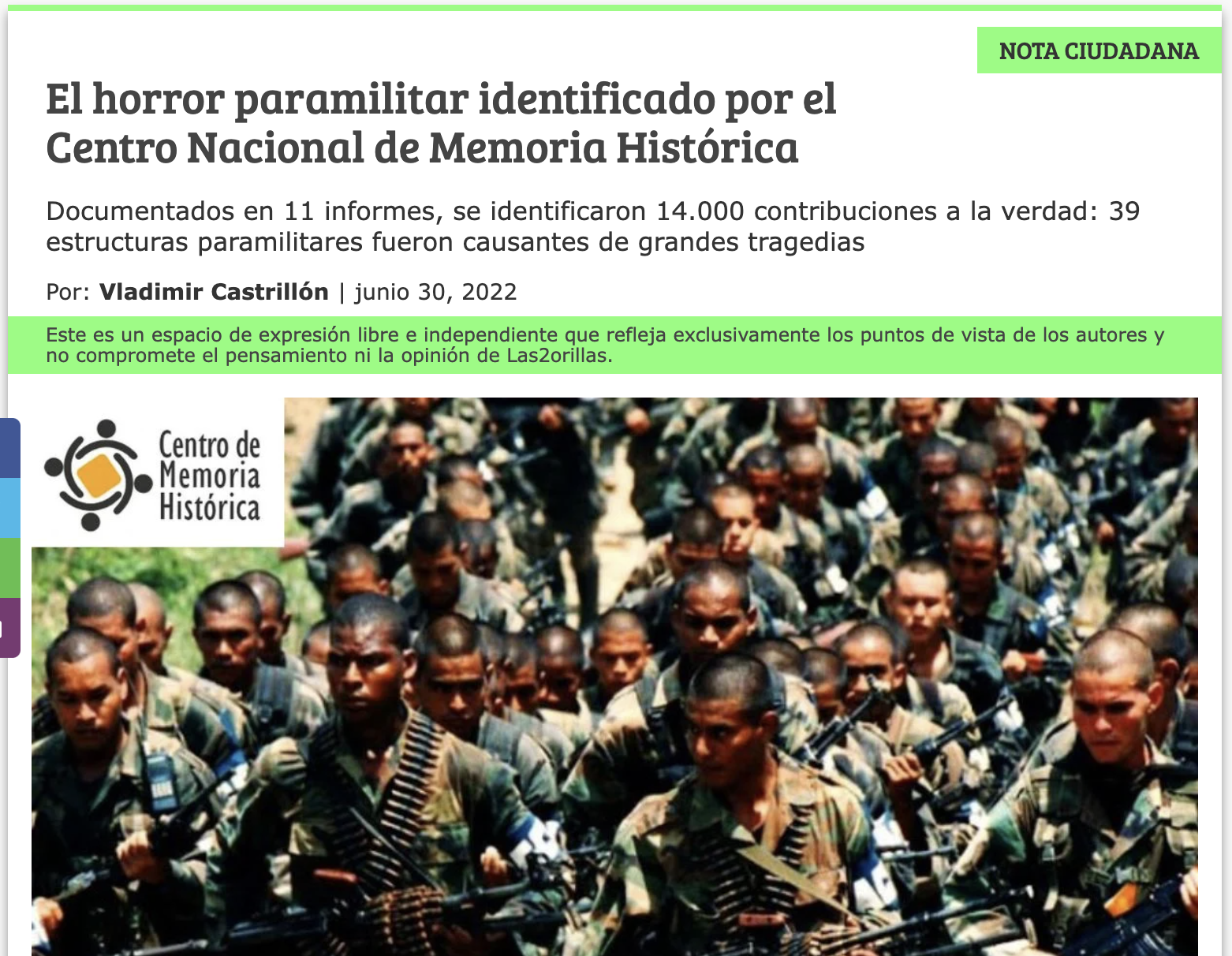

Habitantes de este municipio del Urabá chocoano lanzaron un libro de postales en el que recogen las memorias del desplazamiento forzado ocasionado por el despliegue de la operación Génesis, del Ejército Nacional, y la simultánea incursión paramilitar en sus territorios, en 1997.

En abril de 1997, Jesusita Martínez tenía nueve meses de embarazo y estaba en Pavarandó, un corregimiento del municipio de Mutatá (Antioquia), a donde ella y cientos de pobladores de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí habían llegado desterrados tras el despliegue de la operación Génesis —adelantada por la Decimoséptima Brigada del Ejército Nacional— y la simultánea incursión de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el norte de Chocó.

Huyendo de los bombardeos, los asesinatos, las desapariciones forzadas y las torturas, Jesusita había caminado por las selvas chocoanas junto a su comunidad durante varios días y noches. En sus hombros llevaba cargado a su hijo menor. Con la mano derecha sujetaba a la mayor de sus hijas y con la izquierda un morral con las pocas pertenencias que alcanzó a empacar antes de salir de su casa. En el vientre llevaba a Luz Mary Mosquera, su bebé, a la que dio a luz, como un verdadero milagro de la vida, en pleno destierro y en una situación de precariedad y vulnerabilidad exacerbadas por las violencias que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejercieron mancomunadamente las Fuerzas Militares y los paramilitares en contra de civiles indefensos.

Una iniciativa de memoria para sanar viejos dolores comunitarios

Veintiséis años después de su milagroso nacimiento, Luz Mary Mosquera le regaló a Jesusita, su madre, un libro de postales titulado Memorial por las víctimas de Riosucio, Chocó. Este libro es el resultado de una iniciativa de memoria histórica pensada y desarrollada por habitantes de Riosucio, un municipio ubicado en el norte del departamento de Chocó, en límites con el Urabá antioqueño, Panamá y Carmen del Darién, donde hoy vive buena parte de los y las sobrevivientes de la violencia de finales de la década de 1990.

La iniciativa de memoria de Riosucio empezó a gestarse en el 2019. Como lo explica Jenry Serna, líder social y comunitario, la intención de reconstruir las memorias de la guerra «respondía a una necesidad humana, política y emocional de tramitar dolores irresueltos y duelos estancados en el tiempo». «Queríamos observar el pasado para sanar juntos el presente y, con el corazón más liviano, pensar en el futuro que queremos», anota Serna.

En el 2020, Jenry y Luis Octavio Martínez, quien también es líder social en Riosucio, le pidieron al Centro Nacional de Memoria Histórica que acompañara el desarrollo de esta iniciativa comunitaria. «En este proceso reflexionamos sobre lo que significa recordar y construir memoria histórica a través de espacios de diálogo para el intercambio de saberes y conocimientos», cuentan las participantes de esta iniciativa en la que —a través de herramientas como la cartografía social, la fotografía y el muralismo— exploraron cómo los eventos violentos han impactado su cotidianidad e identificaron afectaciones medioambientales y sociales sobre el territorio, sus ríos, ciénagas y parques naturales.

Un libro para homenajear a los sobrevivientes y enseñarles a las nuevas generaciones

De las conversaciones y los intercambios de memorias y saberes surgió la inspiración para elaborar tres murales y el libro de postales Memorial por las víctimas de Riosucio, Chocó, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado 31 de mayo en un encuentro cultural y espiritual celebrado en la parroquia del municipio. «Quiero entregarle este libro, mamá, para celebrar la valentía que tuvo al traerme a la vida en un momento donde la muerte prevalecía», le dijo Luz Mary a Jesusita durante el encuentro.

Jennyfer Martínez, María Eloísa Minota, Abel Ángel Quinto, Claribet Córdoba, Luis Octavio Martínez, José Gil Martínez y Jenry Serna —todos gestores de esta iniciativa— también les entregaron el libro a sus padres, hijos, nietos y sobrinos. Las personas que vivieron los hechos de 1997 cuando eran adultas quieren que, con este libro, las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y fortalezcan su compromiso con la transformación social del Urabá chocoano. Quienes, por su parte, eran niños cuando ocurrió el destierro de las comunidades, quieren homenajear —a través de las postales— a la generación que los salvaguardó en medio de la guerra e insistió en regresar y permanecer en sus territorios ancestrales.

Hacemos memoria para exigir nuestros derechos

Durante el lanzamiento del libro, sus autoras y autores señalaron que el propósito de reconstruir las memorias de la guerra y de la resistencia es, también, el de exigir que sus derechos humanos —históricamente negados— sean hoy garantizados. «Hacemos memoria para mostrarle al país que, además de las violencias vividas en el conflicto armado, seguimos viviendo la violencia del olvido y el desprecio estatal. Hoy, con nuestras memorias fortalecidas, tenemos más argumentos para exigir una intervención integral del Estado en Riosucio», dijo Jenry Serna.

La comunidad también recordó que su municipio sigue siendo escenario del conflicto armado y que grupos violentos insisten en imponer sus órdenes sociales y en desterrar, nuevamente, a la población. «Es en este contexto cuando nuestros ejercicios de memoria cobran más sentido. A través de los murales y el libro recordamos los dolores de la guerra, pero también todos nuestros esfuerzos por no desarraigarnos del territorio», recordó Marcial Gamboa Valencia, hermano claretiano y defensor de los derechos humanos.

La luz siempre prevalece

En adelante, la comunidad de Riosucio espera poner en marcha otros procesos de memoria que contribuyan a la reparación de los tejidos comunitarios, a la renovación de la confianza social y al fortalecimiento de organizaciones de base como la Asociación Rural de Desplazados de Riosucio (Asorude), la Asociación Campesina del Municipio de Riosucio (Acamuri), la Asociación de Memoria Canto a mis Ancestros del Darién Chocoano y la Escuela de Comunicaciones Ronca El Canalete, espacios desde los que la comunidad impulsa diariamente procesos de construcción de paz territorial y resistencia a la violencia.

«Seguiremos haciendo memoria para que todo el mundo sepa que esta tierra es nuestra y que estamos organizados para defenderla y para vivirla dignamente. Que todo el mundo sepa que este es un territorio de hombres y mujeres que aman la vida y que la luz de la comunidad siempre prevalece sobre las tinieblas de la guerra», concluyó Marcial.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional