Chocó también es territorio indígena

Autor

CNMH

Foto

Aunque históricamente se ha asociado este departamento con la presencia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, este territorio también es habitado por indígenas de diferentes pueblos nativos que han resistido desde hace siglos.

Publicado

12 agosto 2023

Chocó también es territorio indígena

Aunque históricamente se ha asociado este departamento con la presencia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, este territorio también es habitado por indígenas de diferentes pueblos nativos que han resistido desde hace siglos.

Cuando pensamos en Chocó, pensamos en lo afro, una asociación implícita en nuestro país. Pensar en el Chocó es pensar en río y mar, en el Atrato y en el Pacífico, en chirimías y percusión. También en el olvido estatal y en la asociación de pobreza estructural y falta de justicia social. Estas ideas se han arraigado históricamente debido a los imaginarios que se han fortalecido respecto a ese territorio y a quienes lo habitan. «Desde la época colonial fueron mineros y se creó un imaginario de que por las condiciones selváticas de esa zona solo podían vivir los negros», explica Julie Criales, investigadora de la Estrategia de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Conoce también las memorias y las luchas de los pueblos indígenas de Colombia.

Con estas ideas preconcebidas se ha fortalecido un supuesto que, aunque no es errado, se queda corto. Porque el Chocó es más que territorio afro: es suelo indígena desde la América prehispánica. Los indígenas han estado allí desde siempre, desde mucho antes de la Conquista, cuando eran pueblos nómadas. Sin embargo, en el momento en que el Chocó empezó a ser colonizado por campesinos de Antioquia y Córdoba, principalmente, los nativos no pudieron recorrer el territorio libremente y empezaron a asentarse donde ahora están los resguardos.

Hoy, los resguardos de los pueblos nativos suelen colindar con los consejos comunitarios, la autoridad étnica encargada de administrar los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, en Chocó hay 68.415 indígenas, el 15 % de la población del departamento. Durante siglos, la población ha resistido a un territorio que parece agreste y solo dominado por comunidades negras porque lo escuchan, lo entienden y lo respetan. La profunda conexión de los pueblos nativos con la naturaleza, que abarca sus cosmogonías y la forma de comprender y habitar el mundo, les ha hecho conservar sus tradiciones, sus jornadas de caza y pesca. Aunque el sedentarismo se convirtió casi que en la única manera de permanecer en el territorio, las comunidades se han acercado a prácticas sostenibles para estar allí.

La Unidad de Restitución de Tierras, en cumplimiento del Decreto 4633 de 2011, comenzó el acompañamiento de los procesos colectivos para lograr la restitución jurídica y material de los resguardos, que ancestralmente han habitado dichas comunidades. Los resguardos son, precisamente, una categoría de reconocimiento de titularidad de la tierra de manera colectiva para los pueblos indígenas.

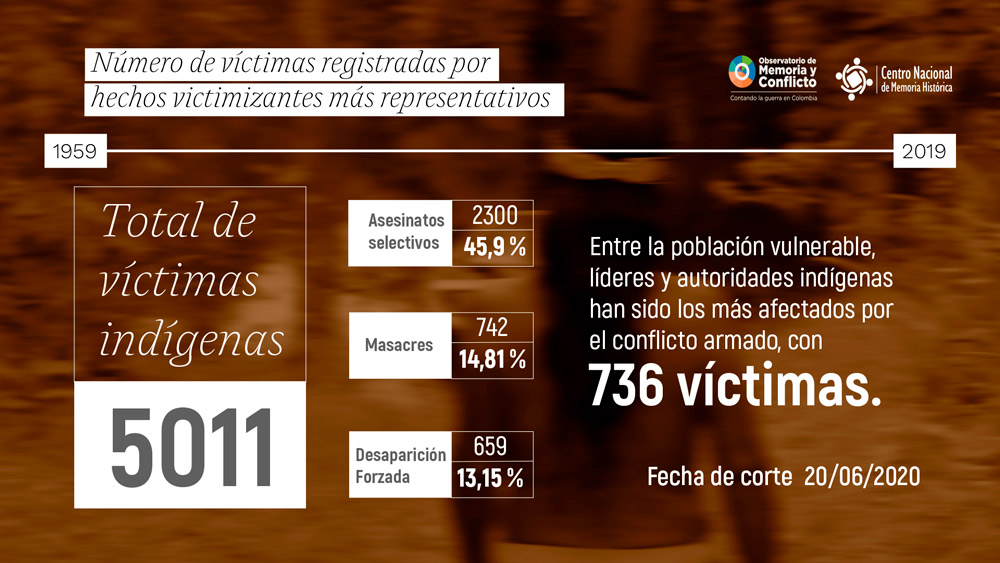

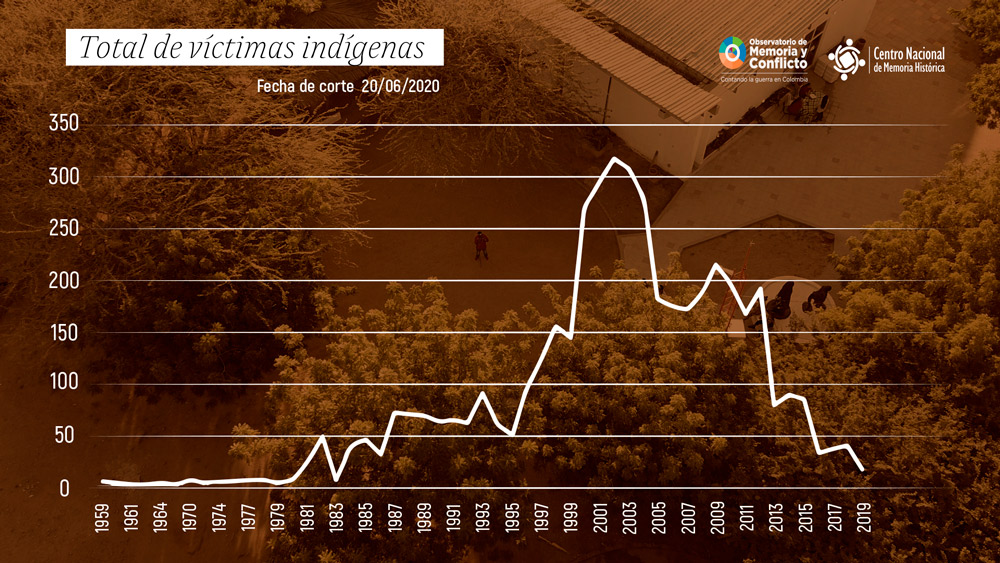

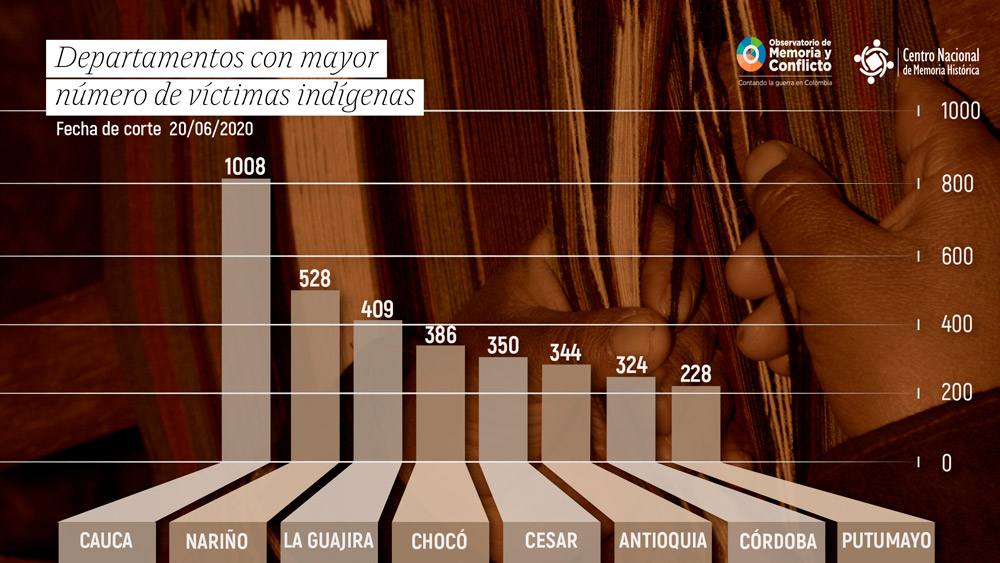

Dichos procesos se priorizaron debido a que los resguardos y sus habitantes fueron víctimas del despojo y el abandono de sus territorios durante el conflicto armado. Por siglos, los pueblos indígenas han sufrido diversas violencias: desplazamientos colectivos, asesinatos selectivos y confinamientos, que fueron parte de los repertorios de violencia utilizados por los actores armados —guerrillas, paramilitares e incluso el Ejército— para ejercer control sobre las comunidades. Así, los procesos de restitución, además de contar con el componente de la tierra, de la tenencia colectiva por derecho, buscan garantizar la reparación simbólica, de la que se encarga el CNMH.

Conoce más sobre los pueblos indígenas Inga y Kamëntša en este libro, “HACER MEMORIA PARA RECUPERAR EL SER KAMËNTŠÁ: RASPACHINES VÍCTIMAS Y LECCIONES DE LA MADRE TIERRA PARA PERVIVIR“.

A la Estrategia de Reparaciones del CNMH comenzaron a llegar, desde el año 2016, las órdenes de reconstrucción de la memoria de los pueblos étnicos como parte de las sentencias de restitución de derechos territoriales, las cuales se dan en reconocimiento de las afectaciones sufridas por las comunidades en el marco del conflicto. En Chocó, el Centro ha trabajado principalmente con los emberá katío, aunque también ha acompañado procesos a favor de los pueblos emberá dobidá, wounaan y gunadule. A continuación, se presentan algunos de esos procesos.

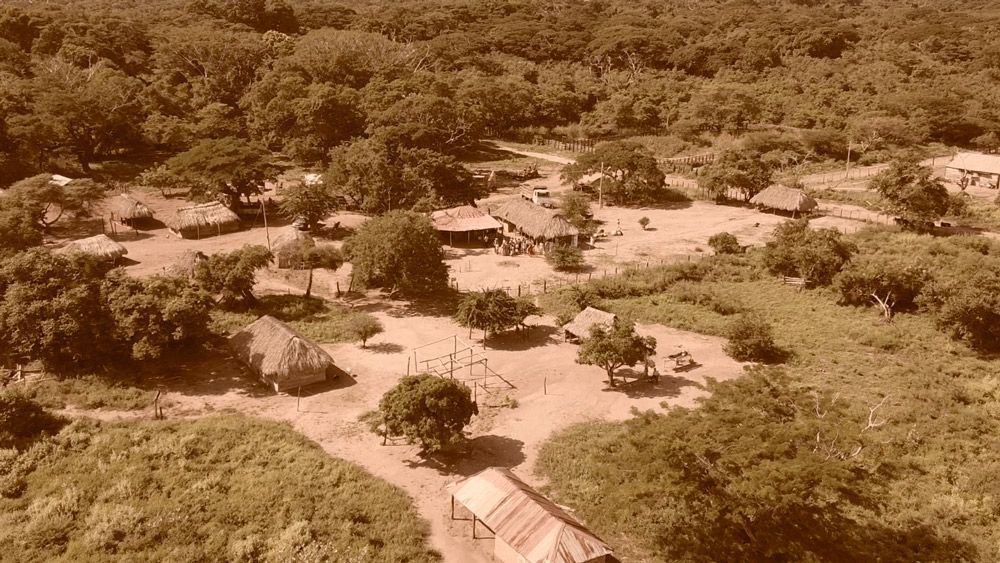

Resguardo Bochoromá Bochoromacito del pueblo emberá katío

El resguardo Bochoromá Bochoromacito del pueblo emberá katío se ubica en el municipio de Tadó, en la subregión del Alto San Juan. Allí, los ancestros y ancestras vivieron libres en el territorio y distantes de cada familia hasta que el conflicto armado llegó y modificó su asentamiento disperso por un asentamiento comunitario, y sus prácticas de caza, pesca y tejido por amenazas, señalamientos y confinamiento.

El documenta Chochoma Ijua. Tierra del Bochoromá narra la historia de los emberá katíos, las afectaciones causadas por el conflicto armado y la conformación de la guardia indígena como proceso de resistencia que ha permitido proteger al pueblo y su territorio. Este documental es el resultado del acompañamiento realizado por la Estrategia de Reparaciones del CNMH para la reconstrucción de su memoria como pueblo, en el marco del cumplimiento de la orden 24 de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 20 de 2020.

Resguardo Santa Marta de Curiche del pueblo wounaan

En el resguardo Santa Marta de Curiche, la alimentación de la población sufrió cambios a partir del desplazamiento forzado, el confinamiento y el contacto con población con costumbres occidentales. La cacería, las preparaciones y las recetas de la comunidad se han transformado, haciendo que los y las mayores se preocupen por dejar un registro histórico de cómo se alimentaban antes de la llegada del conflicto armado.

Una serie de cuatro cortos documentales acompaña, como producto complementario, el libro Rescatando la historia del Pueblo Wounaan del resguardo Santa Marta de Curiche (Nem ĩgkhaa phiriu awaag maach wounaan resguardo Santa Marta Curiche pien den).

Los cortos documentales y el libro son el resultado del proceso de acompañamiento del CNMH al pueblo wounaan del Resguardo Santa Marta de Curiche, en Juradó (Chocó), para la reconstrucción de su memoria como pueblo, en el marco del cumplimiento de la orden número 25 de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 38 de 2018, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.

Resguardo Arquía del pueblo gunadule

El saila es la máxima autoridad del pueblo gunadule. Representa el corazón del pueblo que enseña, a través del canto tradicional, la historia de los ancestros, su cosmogonía, y orienta las decisiones de su comunidad. Pero ¿cómo sobrevive un pueblo binacional, justo en la frontera con Panamá, luego de la masacre de sus sailas a manos de paramilitares? ¿Cómo volver a conectar un camino que durante dieciocho años se dejó de transitar tras esta incursión armada?

Güegui, latidos del pueblo Gunadule es un documental que narra la resistencia del resguardo Arquía, en Unguía (Chocó), y de las comunidades de Paya y Púcuro, en Panamá, para volver a recorrer la trocha que ancestralmente los conectó y sus esfuerzos para unir al pueblo gunadule por medio del canto tradicional.

El audiovisual se realizó en el marco del cumplimiento de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 17 del 19 de abril de 2018, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. El documental hará parte de la muestra del Festival Internacional de Cinema de Turismo ART&TUR, el próximo mes de octubre, en Portugal.

Resguardo Mondó Mondocito del pueblo emberá katío

En la subregión del Alto San Juan, a orillas del río Mondó, la comunidad emberá katío del resguardo Mondó Mondocito vio cómo su territorio, rodeado de montañas y selvas, se convirtió en una zona de disputa entre actores armados ilegales y el Ejército. Sus caminos de trocha fueron escenario de combates que atemorizaron a toda la comunidad, a tal punto que ocasionaron el desplazamiento masivo de sus habitantes el 1.o de diciembre del 2012.

El documental Ijua Tae Nae: Nuestra Madre Tierra narra, desde las memorias del pueblo emberá katío, el ingreso del conflicto armado a su territorio, el retorno al resguardo en el 2013 y su lucha por defender sus derechos como comunidad indígena, principalmente a través de la enseñanza de sus tradiciones a las nuevas generaciones y de la creación de la guardia indígena. «Nosotros no tenemos armas, nosotros defendemos políticamente nuestro territorio usando la palabra», dice Euclides Witoto, jefe de la guardia indígena del resguardo.

Este documental fue realizado en el marco del cumplimiento de la orden número 11 de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 52 del 29 de noviembre de 2017.

Resguardo Cuti del pueblo emberá katío

A finales de los noventa, María Albertina Domicó, María Guasarupa, Fanny Guasarupa, Dionisia Domicó y Aurora Domicó, pertenecientes a la etnia emberá katío, decidieron permanecer con sus hijas e hijos pequeños en el resguardo Cuti, municipio de Unguía (Chocó), tras el desplazamiento masivo de su comunidad como consecuencia del combate, al interior del mismo, entre el Frente 57 de las FARC-EP y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC en 1998.

A través de las labores cotidianas del cuidado de su familia y del aprendizaje de actividades que tradicionalmente ejercían los hombres, los emberá katío consolidaron un gobierno propio liderado por esas mujeres que resistieron en el resguardo, protegiéndolo y protegiéndose —a veces sin lograrlo— de población colona y de agresiones por parte de los actores del conflicto armado.

Un libro y el corto documental Cuti: fuimos desplazados son el resultado de los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica entre líderes y lideresas del resguardo Cuti y el CNMH, ejercicios que pretenden generar mecanismos de memoria para que las nuevas generaciones emberá katío y el país conozcan su historia.

El CNMH también acompañó la sentencia de restitución de derechos territoriales número 22 del 10 de diciembre de 2018 que favorecía al resguardo Tanela de la etnia emberá katío, ubicado en el municipio de Unguía. Junto a la comunidad, se adelantó la realización del documental Tanela: historia y saberes de un resguardo Emberá Katío. También, desde la Estrategia de Reparaciones, se trabaja junto al resguardo Dogibi, del territorio ancestral Eyákera, de la etnia emberá dobidá, en el marco de la sentencia de restitución de derechos territoriales número 10 del 5 de abril de 2016, del municipio de Unguía (Chocó). Pronto se espera adelantar el lanzamiento del libro fotográfico y de la exposición Resguardo Dogibi, memorias de la comunidad del Río Alegre.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha trabajado, especialmente desde el 2016, con pueblos como el emberá katío, emberá dobidá, gunadule y wounaan, en el departamento de Chocó.

Fotos: César Romero para el CNMH.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Chocó, CNMH, Emberá dobidá, Emberá Katío, Gunadule, Pueblos Indígenas, Wounaan