“Es real, la verdad nos hace libres”

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

25 Mar 2015

“Es real, la verdad nos hace libres”

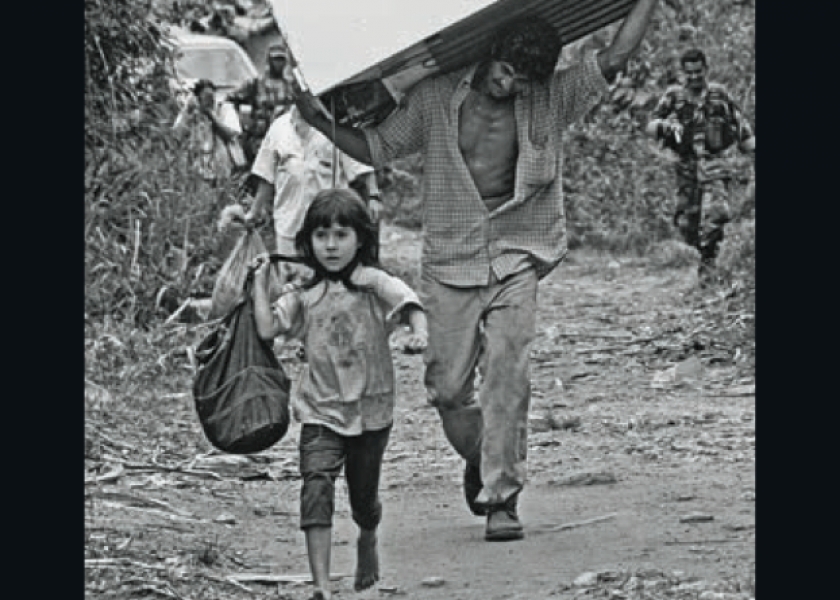

Israel, persona desmovilizada que ya recibió certificación por aportar a la verdad, dio su testimonio en la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Bucaramanga.

“La reconciliación es interna, parte de nosotros mismos con nuestra familia, con la comunidad y con la sociedad. Completar nuestro proceso y aportar a la verdad es una forma de contribuir a esa paz y a nuestra propia reintegración”.

Estas palabras de Israel Gutiérrez Zambrano, una persona que culminó su proceso de reintegración, luego de aportar a la verdad y a la construcción de memoria histórica, son parte del testimonio de la experiencia de uno de los firmantes que intervino en el conversatorio “Derecho a la verdad, contribuciones voluntarias y reparación de las víctimas”, convocado en esta ciudad por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la sede regional Santander de la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

En Santander, a la fecha se han entregado sus relatos de verdad no judicial 432 personas desmovilizadas, cobijadas por la Ley 1424 de 2010, de los cuales 160 están en proceso de recibir su certificación por aportes efectivos a la construcción de verdad y memoria histórica.

Durante la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad de Graves Violaciones a los DDHH, en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Israel desnudó su alma, habló de dificultades y de la voluntad de muchos que como él se vieron tentados nuevamente por el conflicto armado en su región.

“Siempre he sido un campesino y regresé al campo luego de desmovilizarme en el 2006. Cuando retomé mi vida fui invitado por las bacrim pero determiné quedarme trabajando hasta que me hicieron un atentado, me hirieron gravemente y me pude escapar. Salí del campo, fui un desplazado más y llegué a la ciudad”, relató Israel a los más de 160 asistentes.

Cuando estaba en la ciudad y en desarrollo de su proceso de reintegración, se acercó a la sede Santander de la Dirección de Acuerdos de la Verdad que atiende en Bucaramanga. Allí cumplió su cita para entregar el relato de su experiencia y de los hechos que conoció cuando estuvo vinculado a las estructuras paramilitares.

Para Israel “la reconciliación, la reparación y la paz son parte integral de una transformación que debe partir de cada colombiano para que saque todo lo que le molesta y se atreva a vivir en paz”.

En el evento en que se evaluaron los avances de la verdad no judicial en la región asistieron miembros de organizaciones de víctimas, de la sociedad civil, de la academia, defensores de derechos humanos y la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Colombiana para la Reintegración.