Los ríos llevan almas desaparecidas en San Luis y Cocorná, Antioquia

Antioquia, AUC, Cocorná, Desaparecidos, Desaparición Forzada, Eln, FARC-EP, Oriente antioqueño, Quebrada Guayabal, Río Samaná Norte, San Luis, víctimas del conflicto

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Antioquia, AUC, Cocorná, Desaparecidos, Desaparición Forzada, Eln, FARC-EP, Oriente antioqueño, Quebrada Guayabal, Río Samaná Norte, San Luis, víctimas del conflicto

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Angostura, Antioquia, CNMH, Conflicto Armado, iniciativas de memoria histórica, Memoria Histórica, Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas, Víctimas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Acuerdo de Paz, Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, Antioquia, Campesinos, CNMH, Dabeiba, diplomado, FARC-EP, Firmantes, JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, Paz territorial, Universidad de Antioquia, Universidad de Barcelona, Víctimas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Antioquia, Conflicto Armado, Jóvenes, Literatura., Memoria Histórica, Yolombó

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Antioquia, Conflicto Armado, Jóvenes, Literatura., Memoria Histórica, Yolombó

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Alejandro Cárdenas, Antioquia, CNMH, Mutatá, unión patriótica, UP

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Antioquia, Carnaval de La Gigantona, CNMH, El libro blanco de Yarumal, Finca La Galleta, Informes, Lanzamiento, Libros, Memoria Histórica, Montebello, Segovia, Yarumal

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Antioquia, CNMH, Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica, El carnaval de La Gigantona, Finca La Galleta, Informes, Lanzamiento, Libro blanco de Yarumal, Libros, Universidad de Antioquia

Escrito por CNMH en . Publicado en Noticia.

CNMH

Movilización Nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres «Un viaje de alegría y fiesta por la vida» en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia. Crédito: Ruta Pacífica de las Mujeres.

18 diciembre 2023

Desde 1996, la organización feminista, pacífica y antimilitarista ha transitado Colombia poniendo en el centro el cuerpo de las mujeres como territorio de violencias en el conflicto armado.

En la tierra donde el banano brota con facilidad y el conflicto armado ha dejado una huella imborrable, empezó a sonar un llanto colectivo de dolor que alcanzó los oídos de más de mil mujeres en Colombia. En 1996, al Urabá antioqueño llegaron alrededor de mil quinientas mujeres para abrazar a aquellas cuyos cuerpos eran desgarrados por la violencia.

«Supimos que había un corregimiento donde el 70 % de las mujeres eran víctimas de violencia sexual», dice Marina Gallego Zapata, coordinadora nacional y cofundadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM). Esa cifra despertó las alarmas de las organizaciones de mujeres y se sumó a la intranquilidad por el pico de desplazamientos y masacres que había en la subregión. «Teníamos que hacer algo por esas víctimas totalmente invisibles en Colombia», agrega.

En ese momento, la RPM no existía, pero la necesidad de una movilización era latente. «No hubo que convencer a nadie, sino que más bien canalizamos la situación para juntarnos», explica la coordinadora nacional. En una época en la que no existían las redes sociales, las organizaciones —en su mayor parte de Medellín— aparecieron en los periódicos de la época, nacionales e internacionales, y llegaron hasta Mutatá (Antioquia).

De acuerdo con Kelly Echeverry Alzate, coordinadora de la RPM en Antioquia, desde esa movilización se empezó a tejer y a construir el movimiento. «La Ruta cruza todos esos territorios que eran negados para las mujeres y reivindica que este país también nos pertenece», puntualiza.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

Han pasado 27 años desde la consolidación del movimiento feminista, pacifista y antimilitarista, y una de las razones por las que se ha mantenido en el tiempo tiene que ver con las organizaciones que lo componen. «Las que vinieron no fueron mujeres individuales —señala Marina—. Cuando decidimos crear la Ruta, fue una decisión colectiva de nueve regiones».

Las cerca de mil quinientas mujeres que llegaron a Mutatá estuvieron impulsadas por el dolor de las víctimas. «Cuando uno escucha a las cofundadoras, había mucha indignación y creo que eso convocó a otras feministas», precisa Kelly sobre el movimiento que pone en el centro el cuerpo de las mujeres como territorio afectado por violencias sistemáticas. «La RPM es un proceso, es como una sombrilla en la que están todas las organizaciones».

En vez de debilitarse, el tejido que se construyó desde noviembre de 1996 se ha fortalecido. «Yo no sé si las fundadoras sabían que esto iba a perdurar durante más de veinte años y se iba a volver un movimiento tan potente», indica la coordinadora de Antioquia. Así, Mutatá fue la primera de muchas movilizaciones que buscaron la paz y la reivindicación de las mujeres.

Le puede interesar: «¡Estoy viva!»: un grito de resistencia a la violencia sexual en el conflicto armado

«Del 2000 al 2009, la RPM se mantuvo, se sostuvo y se consolidó en medio de un país que no daba para negociaciones», comenta Gallego. A diferencia de otras organizaciones que desaparecieron bajo la política de Seguridad Democrática, «nosotras nos hicimos al lado de las mujeres y mantuvimos una agenda hasta que llegó el Acuerdo de Paz con las FARC», añade.

Ni un hombre, ni una mujer, ni un peso para la guerra

La Ruta Pacífica de las Mujeres ha pasado por el territorio a contracorriente. «Que un montón de mujeres entraran sin pedir permiso a Mutatá, sin militarizar la zona, es un acto de profunda rebeldía y sentido por la vida», sostiene Echeverry. Y ese ejercicio por y para las mujeres generó una fuerza colectiva de decir «aquí estamos».

Las feministas que le han apostado a seguir los caminos tejidos desde Urabá entendieron que los armados también podían ser los hijos e hijas de las activistas. «Este movimiento no solo es en contra del uso y gasto en las armas —reflexionó Kelly—, sino que es también en contra de la militarización de la vida civil y cotidiana».

Para Kelly Echeverry, coordinadora de la RPM en Antioquia, lo que se logró en el 96 fue un acto mayor a la rebeldía. «Que un montón de mujeres entraran sin pedir permiso, sin militarizar la zona […] es un acto de profundo sentido por la vida», afirmó.

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) November 30, 2023

Sin la consigna con la que nació la RPM («ni un hombre, ni una mujer, ni un peso para la guerra»), el movimiento no sería lo que es hoy. «El camino del antimilitarismo ha sido nuestro polo a tierra. Es nuestro apellido fundante, que propende por la recuperación de la vida y del territorio dignamente», afirma la coordinadora de Antioquia.

Tanto Kelly como Marina han encontrado un apoyo colectivo en la Ruta, y esa sensación también se ha replicado a lo largo del país. «Creo que la movilización es un abrazo real a los territorios», dice Echeverry. Las mujeres saben que cuentan con un apoyo, saben que si violan a una o incluso si reclutan a un menor de edad la Ruta denunciará.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Antioquia, Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Mutatá, RPM, Ruta Pacífica de las Mujeres, Urabá

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

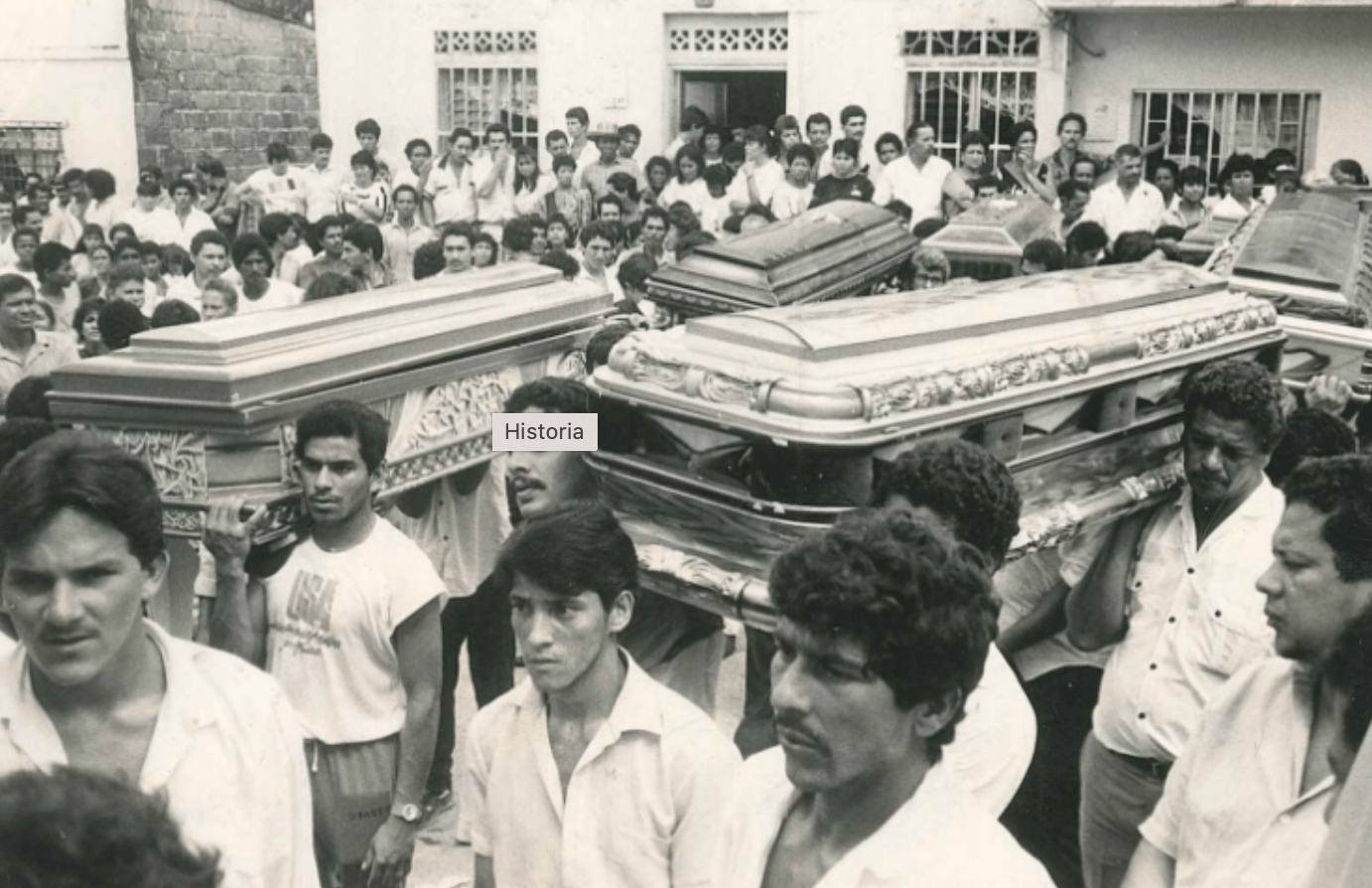

La masacre cobró la vida de 46 personas, entre ellas 10 mujeres, 4 menores de edad y un adulto mayor.

Foto: Manuel Cepeda.

20 noviembre 2023

Conmemoramos una de las masacres emblemáticas del conflicto armado colombiano, perpetrada en el marco de un escenario de terror contra disidentes políticos que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país y que tiene en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) la más funesta y reprochable de sus expresiones.

Nota: Esta publicación contiene fragmentos del informe Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, disponible aquí.

A finales de los ochenta, Remedios y Segovia (Antioquia) tenían una larga tradición organizativa y de movilización social. La apertura democrática de entonces fue vivida allí como una promesa que les permitiría a distintas corrientes de la izquierda proyectarse en condiciones más favorables en la escena política institucional. Sin embargo, lo que muchos veían como una oportunidad para la renovación política fue visto por los poderes locales y regionales, secundados por guarniciones militares de la región, como una real o potencial amenaza que debía ser «erradicada» y así lo hicieron: conformaron grupos paramilitares y comenzó el exterminio.

Entre 1982 y 1997, en los municipios de Remedios y Segovia hubo catorce masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror perpetrado por paramilitares y miembros de las Fuerzas Militares, se documentaron al menos cuatro masacres que hicieron parte de una escalada criminal contra activistas políticos, líderes sociales, militantes de la UP y defensores de derechos humanos.

El 11 de noviembre de 1988, un grupo de hombres armados cometió una masacre en la cabecera municipal de Segovia y en el área urbana del corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios. El ataque cobró la vida de 46 personas, entre ellas 10 mujeres, 4 menores de edad y un adulto mayor.

Los responsables de esta masacre fueron los paramilitares del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN o Los Realistas), que actuaron con la ayuda y aquiescencia del Ejército Nacional de Colombia. El MRN apareció públicamente después de que se conocieran los resultados de las elecciones del 9 de marzo de 1986, en las cuales la Unión Patriótica alcanzó seis de las diez curules en los concejos municipales de Segovia y Remedios. Como reacción, el MRN empezó a hacer grafitis, boletines, cartas, sufragios y comunicados de prensa que anunciaban el exterminio.

«Barreremos el nordeste de tanta escoria marxista. No aceptaremos alcaldes comunistas en la región, como tampoco concejos municipales integrados por idiotas campesinos o vulgares obreros como los de la Unión Patriótica que no tienen la inteligencia para manejar estos municipios que siempre nos han pertenecido. Espérennos. ¡Saldremos con un gran golpe mortal! M. R. N.», decía uno de los comunicados que repartieron los paramilitares en la región.

En las veredas Cañaveral y Manila, de Remedios, se cometió una masacre entre el 4 y el 12 agosto de 1983; en Segovia, se cometieron dos el 11 de noviembre de 1988 y el 22 de abril de 1996; y en en el casco urbano de Remedios, una el 2 de agosto de 1997.

Estas masacres son emblemáticas de una violencia sistemática contra disidentes políticos que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país y que tiene en el exterminio de la UP la más funesta y reprochable de sus expresiones.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Antioquia, Masacre de Segovia, Segovia, unión patriótica, UP

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31