Por décadas, amigos y familiares de las víctimas del conflicto armado en Colombia han emprendido acciones para dignificar la memoria de sus seres queridos, exigir verdad sobre lo que les ocurrió, y luchar contra el olvido. El desarrollo de plantones, galerías de la memoria, cantos, obras de teatro, les ha permitido a las personas afectadas por el conflicto construir nuevas relaciones con su pasado y con el futuro, mientras sensibilizan a la sociedad civil sobre lo ocurrido en Colombia. (Vea también Iniciativas de memoria, apuestas por el fin del conflicto)

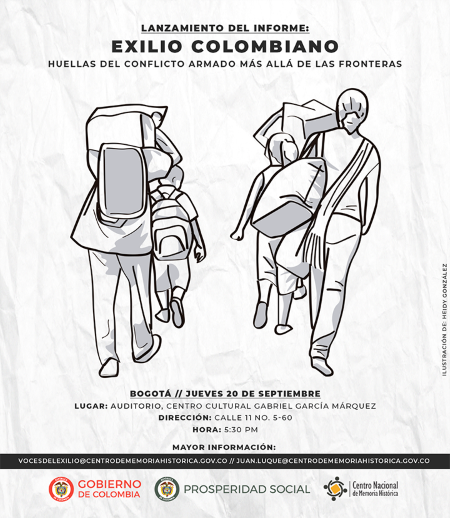

En Colombia este tipo de iniciativas de la sociedad civil han sido generalmente una respuesta a la necesidad de verdad, justicia y reparación que no ha resuelto el Estado colombiano. A partir de 2012, como mandato de la Ley de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica asumió el acompañamiento y fortalecimiento de las iniciativas de memoria de la sociedad civil, implementando estrategias pedagógicas y comunicativas, con enfoque diferencial, para la difusión y apropiación de memorias no oficiales de carácter local, regional y nacional, por parte de diversos públicos. Promoviendo así la participación de las víctimas, las organizaciones sociales y la academia, en el diseño, desarrollo y difusión de iniciativas de reconstrucción de memoria histórica.

Otras expresiones de memoria son el resultado de procesos de reparación que promueve el Estado. El CNMH ha registrado y caracterizado cerca de 150 iniciativas de memoria histórica que realiza la sociedad colombiana, mediante diversos lenguajes y dimensiones expresivas. Muchas de estas iniciativas pueden contener 2 o más dimensiones (un proyecto de investigación puede concluir en una cartilla o un documental para su difusión; o una obra de teatro puede ser una herramienta pedagógica en colegios u universidades). La caracterización busca potenciar el apoyo que se le brinda a la iniciativa, así como permitir elementos de encuentro con otras iniciativas del mismo tipo.

Artísticas y culturales

Son aquellas que realizan ejercicios de memoria a través de expresiones musicales, teatrales, plásticas, literarias, fotográficas, rituales, gastronómicas o acciones relacionadas con el patrimonio inmaterial. El CNMH ha identificado alrededor de 70 iniciativas de memoria de este tipo, entre las que se encuentran obras de teatro como “La ausencia de nuestros seres queridos” de la Compañía El Tente (Meta); también “Huir y Ricardo” del Teatro La Cortina Roja (Bogotá); “Mayo a través de la ventana” de la Centro Cultural Horizonte (Barrancabermeja), que trabajan alrededor de la desaparición forzada.

Existen también expresiones plásticas como “Memorias diversas” que da rostro a las víctimas LGTBI de Medellín a través de esculturas y piezas gráficas; y exposiciones fotográficas como “Mi cuerpo, una zona de guerra”, que reconstruye las historias de vida de mujeres víctimas de violencia sexual del Magdalena.

La poesía es otra de las expresiones utilizadas por las personas afectadas por el conflicto. En el departamento de Bolívar, la comunidad de Las Brisas publicó un libro de poemas sobre la masacre del 10 y 11 de marzo del 2000; en el Pacífico, poetas de Tumaco y Buenaventura produjeron un disco musical “Y yo levanto mi voz”, que reúne relatos sobre las vivencias de la comunidad afro en medio del conflicto.

Archivísticas

Son aquellos esfuerzos por acopiar, restaurar y proteger documentos e información relacionada con el conflicto armado, realizar registros testimoniales y procesos en hemeroteca, crear bancos de datos y centros de documentación. El CNMH ha identificado 28 iniciativas de tipo archivístico, entre las que se encuentran el “Archivo digital de la memoria” de la Asociación Municipal de Víctimas por la Paz y la esperanza de Sonsón (Antioquia); el Centro de documentación de la violencia del Caquetá; el proceso de identificación de hechos victimizantes y catastróficos en Samaniego (Nariño); el proceso de memoria histórica de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de Norte de Santander; el Salón de la memoria de Aquitania (San Francisco, Antioquia) y el Centro de Memoria del Conflicto en Valledupar (Cesar), entre otras.

Comunicación

El Centro de Memoria ha identificado alrededor de 50 iniciativas de memoria cuyo objetivo principal es la visibilización y sensibilización de memorias a través de programas radiales, plataformas virtuales y piezas audiovisuales, entre las que se encuentran los documentales “Laceraciones en el cuerpo, huellas en el alma” sobre la violencia de género en el conflicto armado (Medellín). También “Otras caras de la luna” sobre el desplazamiento forzado de mujeres en San Diego (Cesar); “Algún día es mañana” que narra el desplazamiento de Las Pavas (Bolívar); “Memorias vallenatas”, que rescata las prácticas culturales perdidas como consecuencia del conflicto armado y “Una puñalada en el corazón”, la documentación de un caso de falso positivo en Antioquia.

Algunas iniciativas han generado plataformas de comunicación. Entre ellas encontramos a “Memorias Nariño”, “Lluvia de Orión”, “Cuenta la 13” y “Memorias del Atrato”, premio a Mejor Medio Comunitario de la Revista Semana en 2015, entre otras.

El colectivo de Narradores y Narradoras de la Memoria de la Serranía del Perijá (San Diego, Cesar), el colectivo de Comunicaciones de Palafito (Buenaventura) y los sectores LGTBI de Florencia (Caquetá), producen programas radiales para la reconstrucción de historias del conflicto armado y debate en torno a los derechos humanos.

En espacios públicos

El CNMH ha identificado cerca de 20 acciones que se realizan en espacios públicos, con una periodicidad determinada. La Asociación Nacional de Secuestrados y Desaparecidos de Colombia, por ejemplo, lleva 15 años realizando los plantones, marchas y caravanas de la libertad denominadas “Los que faltan”, en Florencia, Caquetá. Las Madres de la Candelaria realizan plantones en Medellín, y las Mujeres del Plantón de Buenaventura llevan a cabo ritos en espacios públicos, ambas para denunciar la desaparición forzada de sus seres queridos.

Otro tipo de intervenciones al espacio público son las del “Bus-Galería” en Medellín, que recorre la ciudad para que los habitantes de diferentes barrios puedan subirse al automóvil y acceder a piezas artísticas que plasman experiencias de vida en medio del conflicto. Y finalmente aparece “Tropezones” en Barranquilla, fotografías móviles en tamaño real de 17 víctimas del conflicto armado.

Investigativas

Se caracterizan como procesos que buscan reconstruir la memoria histórica, analizando las causas, características y consecuencias del conflicto armado interno, a través de la documentación de historias de vida y casos, la sistematización de información y la producción de informes cualitativos e informes cuantitativos.

El CNMH ha identificado 62 procesos de este tipo, entre los que se encuentran “De historias particulares a memorias locales”, un proyecto de los familiares de las víctimas del Carmen de Viboral por la recuperación de memoria, que dio como resultado el cuadernillo “Apuntes para la memoria”. Otra que sobresale es “NuesTrans voces en La Habana”, del grupo de apoyo Transgénero en Cali, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca. “Del dolor a la esperanza”, la documentación del conflicto armado en los municipios de Puerto Rico y El Castillo, del Meta. También se destaca el plan de reconstrucción de la memoria del pueblo Wiwa en la Guajira y el plan de reconstrucción de la memoria de las mujeres del Resguardo de Jambaló, Cauca.

Pedagógicas

Son aquellas iniciativas que buscan forjar procesos de formación en memoria histórica o herramientas para la misma, como semilleros escolares y universitarios, cartillas, cuadernillos, metodologías y cajas de herramientas para la reconstrucción y representación de la memoria.

De las 41 iniciativas que registra el CNMH con estas características, se encuentran “El compadre Lucho, pescador de recuerdos”, una cartilla que se ha utilizado en el diplomado de reconstrucción de la memoria histórica en Barrancabermeja (Santander). También se registran ejercicios como salidas de campo para construcción de cartografías que contengan las listas de víctimas en Becerril (Cesar) con el nombre “A los que siempre recordaremos” y las salidas de campo de estudiantes de la Universidad de la Amazonía para a la reconstrucción de historias de víctimas de desplazamiento con el nombre “Voces del silencio”. Finalmente están las jornadas pedagógicas por la memoria en escuelas del Magdalena Medio, que incluyen foros teatro y talleres sobre la masacre del 16 mayo de 1998.

Lugares de memoria

El Centro Nacional de Memoria Histórica registra la existencia y proyección de 42 lugares de memoria en Colombia, promovidos y administrados por organizaciones sociales y de víctimas. Algunas de estas iniciativas conciben la existencia de museos, centros y casas de la memoria en los que se pueden encontrar otras dimensiones expresivas de la memoria. Estos sitios también se consideran de conciencia y espacios de recordación, que incluyen parques, monumentos, placas, bosques y senderos.

Para la comunidad indígena de Cumbal, la casa del Saber de la vereda Boyera es un espacio de encuentro permanente en el que la comunidad “teje la palabra”, y espera exhibir los documentos, fotografías y elementos que recuerden los hechos de violencia de la región y destaquen los procesos de resistencia de la comunidad.

En Támesis (Antioquia) la comunidad tiene un “Jardín de la Memoria” con una placa que consigna los nombres de las víctimas asesinadas y desaparecidas del municipio; mientras en San Martín (Meta), el bosque de la Memoria se constituye como un santuario rural en medio del casco urbano para recordar a las víctimas de la ocupación paramilitar.

En Samaniego (Nariño), la comunidad se reúne periódicamente para recordar a sus seres queridos alrededor de “La piedra de San Lorenzo”, en la que plasmaron personajes que aluden a las víctimas de minas antipersonal del territorio.