Las autoridades de Pueblorrico y de la Gobernación de Antioquia, acompañadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, realizaron actividades conmemorativas el pasado sábado en el pasaje que llevará al parque educativo “Guardianes del Cielo” para rendir homenaje a las víctimas de la masacre del 15 de agosto del 2000; seis niños muertos tras un ataque del Batallón de Infantería no. 32 Pedro Justo Berrío, de la IV Brigada del Ejército.

Ese día, 41 niños de la escuela rural de la vereda La Pica estaban en una caminata ecológica, en una finca cercana, cuando el grupo fue atacado. Tras escucharse disparos y detonaciones de granadas, uno de los adultos que acompañaba la caminata empezó a gritar advirtiendo a los atacantes que se encontraban con niños. Sin embargo, según testigos, el ataque duró aproximadamente cuarenta minutos.

La ambulancia que prestó atención médica a los menores llegó una hora después porque, según los integrantes del Batallón, el radio para llamar un helicóptero no estaba funcionando. Los niños que fallecieron ese día fueron Paola Arboleda de 8 años, Alejandro Arboleda de 10 años, Marcela Sánchez, de 6 años, Harold Tabares, de 7 años, David Ramírez, de 10 años, y Gustavo Isaza Carmona de 9 años. En medio de los ataques cuatro niños más quedaron heridos. Ellos fueron Cesar Arboleda, de 10 años, Oswaldo Muñoz, de 7 años, Cristian Isaza, de 5 años y Andrea Sánchez de 15 años.

Estado del proceso

Argemira Carmona es la mamá de Gustavo Isaza, quién murió en la masacre, y de Cristian Isaza, herido ese mismo día. Ella afirma que después de 15 años las familias siguen esperando una condena en contra de los uniformados involucrados en el caso, por la “irresponsabilidad con la que actuaron ese día”, dice.

Según la Corporación Humanidad Vigente, que tenía a su cargo la representación de las víctimas en una demanda que presentaron contra el Estado, los militares implicados afirmaron que habían confundido a los niños con miembros de la guerrilla del Eln, que en ese tiempo tenía presencia en el Suroeste antioqueño. Por estas declaraciones el caso fue asumido por el Fuero Penal militar como un “error militar”.

Al cumplirse los cinco años de esta tragedia, los familiares de las víctimas fueron indemnizados por el Ministerio de Defensa con la suma de mil sesenta millones de pesos, repartidos entre las familias de los diez niños. Ese mismo año, en 2005, según la Corporación, “se emitió una resolución de acusación contra un sargento segundo y 10 soldados por homicidio culposo y lesiones personales culposas, mientras que cesó el procedimiento contra un capitán primero, un capitán segundo y 15 soldados regulares”.

Desde 2005 hasta 2008, Argemira Carmona dice que no recibió más información del caso salvo que los abogados habían sido amenazados. Los papás de las víctimas se organizaron y le enviaron una carta al Presidente de la República, quién “amablemente nos respondió que el caso estaba en la Fiscalía 19 especializada de Bogotá, pero nada más. Y de ahí a hoy no sabemos nada”.

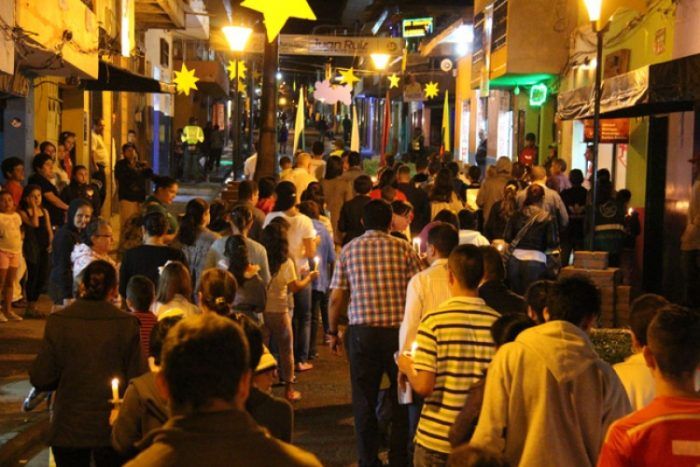

La conmemoración

A pesar del sin sabor que les ha dejado las decisiones judiciales alrededor del caso, las familias dicen que se han sentido respaldadas por las formas de reparación simbólica que han recibido a lo largo de estos años. Este año, con motivo de la conmemoración de la masacre, se hizo una actividad de tres días con “Parques Educativos de Antioquia”, con una eucaristía y que concluirá este 15 de agosto con el evento conmemorativo.

El pasado jueves se realizó una siembra de árboles de la memoria en la vereda La Pica y un taller de elaboración de atrapasueños. El viernes también se llevaron a cabo foros y conferencias con expertos en derechos humanos y reconciliación, y además, se proyectó el documental “Cuando voy a la escuela” que habla de la realidad de seis niños que estudian en las zonas rurales de Antioquia. El sábado pasado finalmente se llevó a cabo el evento conmemorativo a cargo de la Personería del municipio.

La importancia de esta clase de eventos, para Sandra Echavarría, es que constituyen un espacio para que las familias se unan y encuentren esperanza en medio del dolor que les genera recordar. Además, afirma que “es una forma de acompañar a la comunidad e invitarla a la reconciliación para la no repetición de hechos tan dolorosos”.

“Lo que más nos gustaría tras estos 15 años es que no se olvide lo que nos pasó, que se sepa y que no quede en la impunidad”, aseguró Argemira Carmona.