¿Qué está pasando en los territorios indígenas?

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

06 Ago 2019

¿Qué está pasando en los territorios indígenas?

Conozca el sitio web del Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas.

Con la presentación del sitio web del primer Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) conmemorarán el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas declarado por la Organización de las Naciones Unidas.

El Informe busca aportar a otras instancias una interpretación más precisa del historial de violencias –aún vigentes- contra los 102 Pueblos Indígenas del país, violencias que se han traducido en un genocidio sin reversa. Aquella interpretación considera su historia, su palabra, sus tiempos, su concepción del espacio y del origen, y sus sentidos de vida y muerte.

-

Indígenas del Pueblo Nukak. – Fotografía: Tatiana Ramírez, ONIC

-

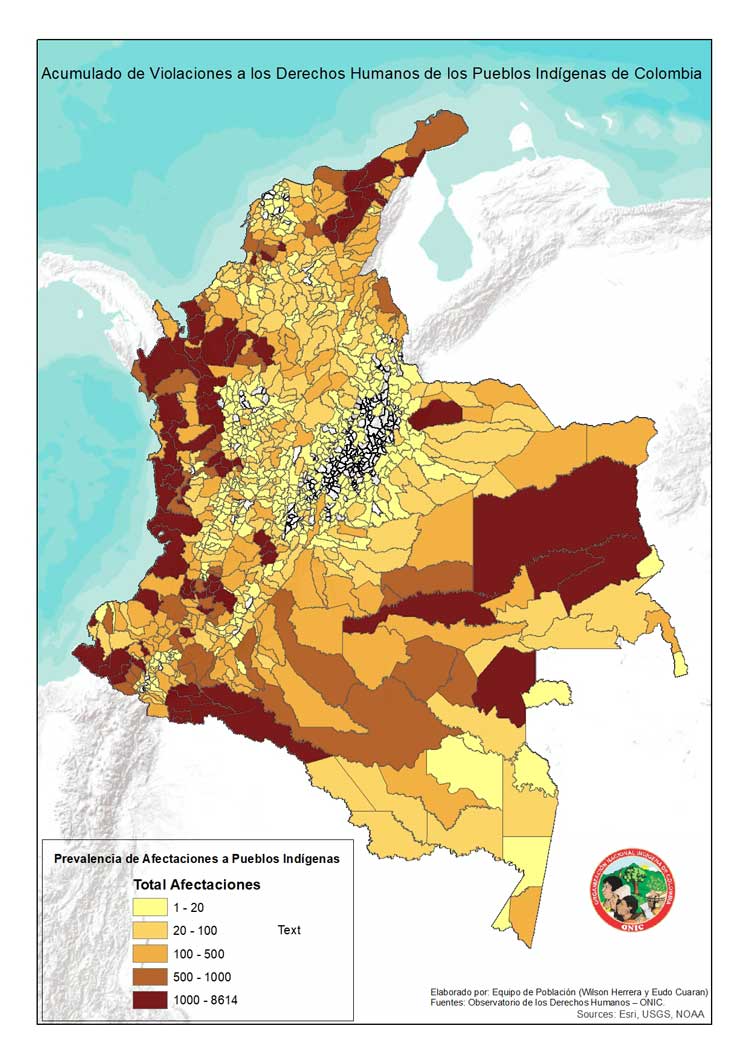

La geografía política de la violencia coincide con lugares en donde la lucha por la liberación de la Madre Tierra ha sido bandera de los Pueblos Indígenas y sus Organizaciones. – Créditos: ONIC

Durante la jornada se explicarán conceptos, cifras y hallazgos que se irán alojando en este producto. Al inicio del evento se desarrollará un ritual de armonización para seguir abriendo los caminos de la armonía, la esperanza y la paz que queremos en la humanidad, precedido por Rosendo Ahue, dirigente Indígena Tikuna, Consejero de Salud y Medicina Tradicional de la ONIC.

El portal que se lanzará recoge las experiencias y memorias de la guerra a la cual han sido sometidos los Pueblos Indígenas por más de 500 años. A su vez, el producto recoge fuentes bibliográficas (planes de salvaguarda, investigaciones académicas, estadísticas), que han producido los Pueblos con el fin de no olvidar y de hacer memoria de un tiempo de “mala muerte”. A pesar del desplazamiento, la militarización, las masacres, los asesinatos selectivos, las minas antipersonales y los reclutamientos. -principales afectaciones contra los Pueblos-, el propósito por evitar la repetición de estas violencias que siguen vigentes, nunca ha disminuido.

Adicionalmente, el sitio web y en general el Informe, se nutrió de la unión entre la base de datos de la ONIC y el CNMH, los cuales han reportado los casos denunciados y recuperados desde 1958 con una serie de actores recurrentes: agentes del Estado, paramilitares y guerrillas.

Durante la jornada se explicarán conceptos, cifras y hallazgos que se irán alojando en este producto. Al inicio del evento se desarrollará un ritual de armonización para seguir abriendo los caminos de la armonía, la esperanza y la paz que queremos en la humanidad, precedido por Rosendo Ahue, dirigente Indígena Tikuna, Consejero de Salud y Medicina Tradicional de la ONIC.

El portal que se lanzará recoge las experiencias y memorias de la guerra a la cual han sido sometidos los Pueblos Indígenas por más de 500 años. A su vez, el producto recoge fuentes bibliográficas (planes de salvaguarda, investigaciones académicas, estadísticas), que han producido los Pueblos con el fin de no olvidar y de hacer memoria de un tiempo de “mala muerte”. A pesar del desplazamiento, la militarización, las masacres, los asesinatos selectivos, las minas antipersonales y los reclutamientos. -principales afectaciones contra los Pueblos-, el propósito por evitar la repetición de estas violencias que siguen vigentes, nunca ha disminuido.

Adicionalmente, el sitio web y en general el Informe, se nutrió de la unión entre la base de datos de la ONIC y el CNMH, los cuales han reportado los casos denunciados y recuperados desde 1958 con una serie de actores recurrentes: agentes del Estado, paramilitares y guerrillas.

Óscar Montero, Indígena Kankuamo de la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC y Coordinador del Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia, y Rafael Tamayo, Director (e) de la Dirección de Construcción de Memoria Histórica del CNMH y Director del Museo de Nacional de la Memoria Histórica de Colombia, en conjunto con el equipo de investigación, presentarán un producto que identifica la diversidad de los Pueblos Indígenas de nuestro país y sus experiencias comunes.

Sean bienvenidos al evento Tejiendo el sitio web: Tiempos de Vida y Muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia. Este, se une a otra serie de espacios para anunciar los resultados del primer Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas que se publicará en este segundo semestre del año.

Lugar: Auditorio Kimy Pernía, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Dirección: Calle 12b #4 – 38, Candelaria, Bogotá

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

*Se permitirá la entrada hasta completar aforo

Mayor información:

Óscar Montero, coordinador del informe

Celular: 311 412 1702

Email: oscar.montero@cnmh.gov.co

derechoshumanos@onic.org.co

comunicaciones@onic.org.co

Juan Pablo Esterilla, enlace de la Estrategia de Comunicaciones, CNMH

Celular: 312 573 0785

Email: juan.esterilla@cnmh.gov.co

Afectaciones, CNMH, Conflicto, Indigenas, Memoria, ONIC, Paz, Territorio