La memoria histórica se metió a las aulas universitarias

Noticia

Autor

Cortesía

Fotografía

Cortesía

Publicado

27 Mar 2019

La memoria histórica se metió a las aulas universitarias

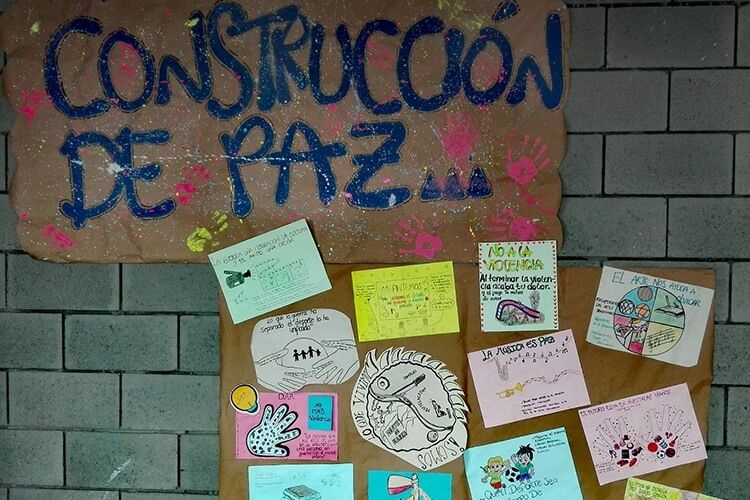

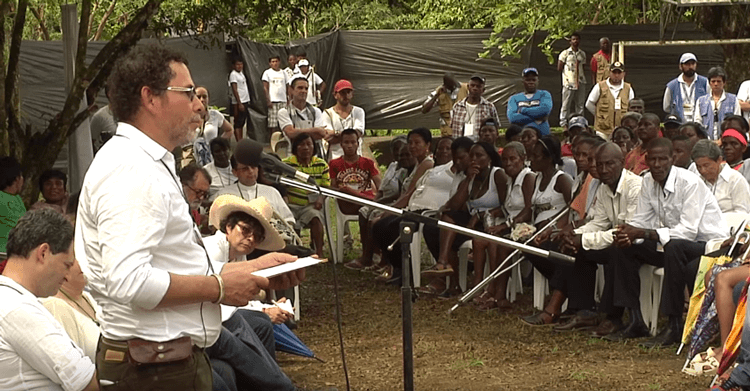

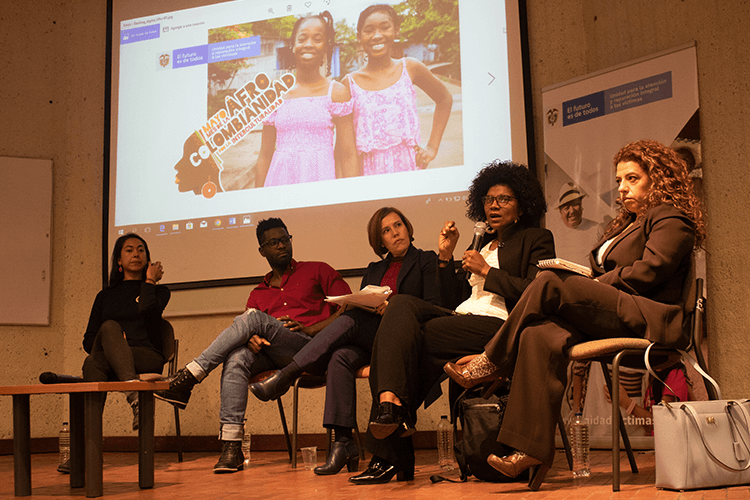

El sector académico está jugando cada vez un papel más importante en la reconstrucción del conflicto armado colombiano: no solo está recogiendo y ayudando a producir los relatos de la guerra en diferentes formatos, sino que está haciendo un análisis y una reflexión profunda sobre lo que significan esas memorias.

¿Cómo logró la memoria histórica y la construcción de paz posicionarse en los planes de estudio de las principales universidades de Colombia? ¿Para qué integrar a la academia a este campo, que durante décadas le ha permitido al país reconstruir lo que sucedió durante la guerra?

Patricia Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria y docente del diploma virtual en Memoria Histórica, de la Universidad de Antioquia, dice que la academia está jugando varios roles: por un lado, está estudiando los relatos de las comunidades “para tratar de interpretar sus alcances y sentidos” y, por el otro, se convirtió en “un dinamizador de la producción de esos relatos”. Hoy, las universidades son una pieza fundamental en el ejercicio de memoria histórica, que las comunidades llevan más de 50 años liderando, y por eso existe una gran oferta de grupos de investigación, cátedras, iniciativas universitarias, posgrados y diplomados con este enfoque.

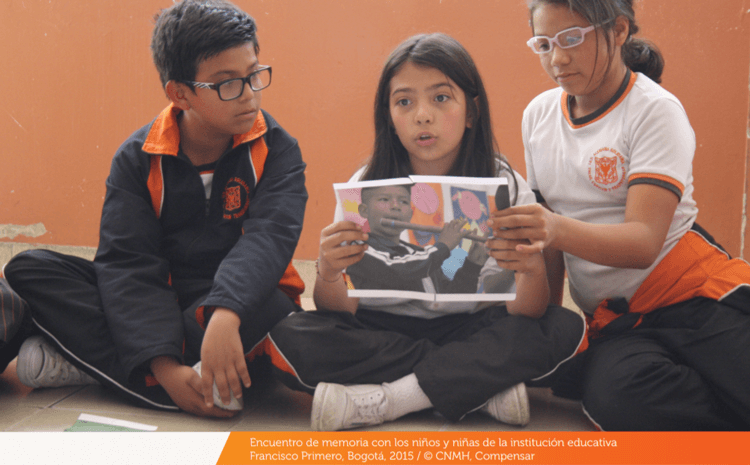

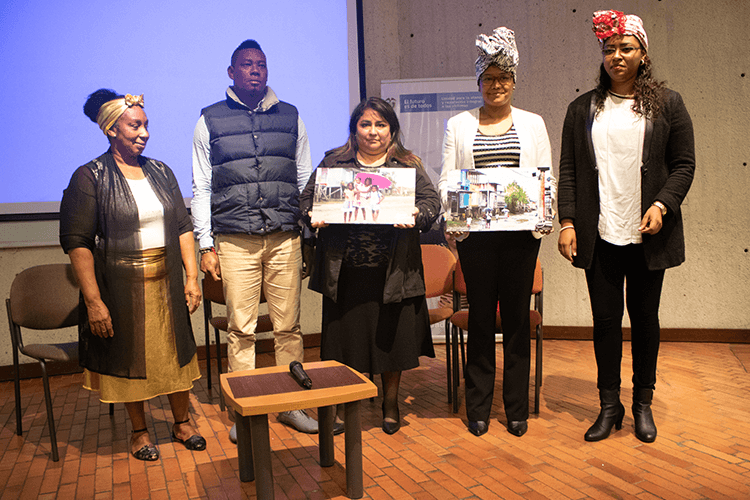

María Andrea Rocha, líder del equipo de Pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dice que la hermandad que existe hoy entre la academia y la memoria histórica es fundamental por dos motivos. Uno, porque las metodologías rigurosas de la academia “permiten enriquecer los procesos de reconstrucción de memoria, y tejer puentes con la comunidad de víctimas y sus saberes” y dos, porque permite “abrir espacios de interlocución y debate que robustecen la democracia, especialmente desde la territorialidad”.

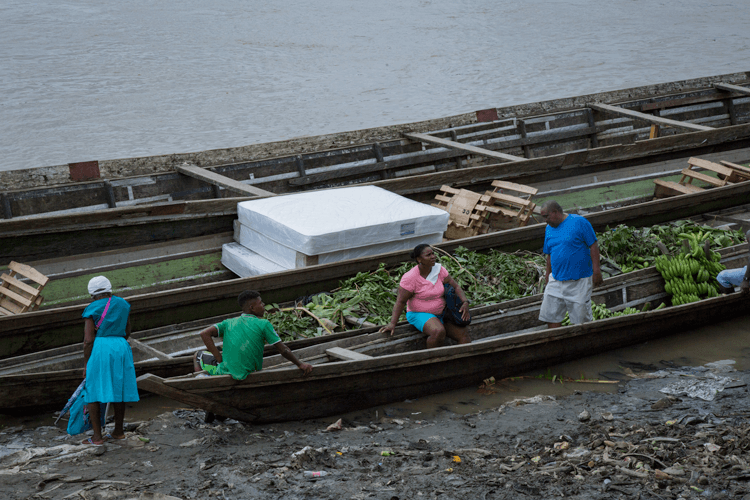

Ese es, precisamente, el enfoque de la maestría en Conflicto y Paz la Universidad de Medellín, que desde hace tres años forma a académicos de la capital antioqueña y de Quibdó, con el objetivo de sentar bases para la transformación del país desde los territorios.

De hecho, el enfoque territorial es uno de los elementos comunes de este tipo de iniciativas. Gilma Turizo, Coordinadora de la Cátedra de Paz de la Universidad del Atlántico, asegura que la academia ha facilitado un diálogo regional que está permitiendo “reconstruir el tejido social y cultural”. Y gracias a eso, la universidad es hoy una participante activa “en la transformación de aquellos factores que han debilitado la convivencia en los territorios”.

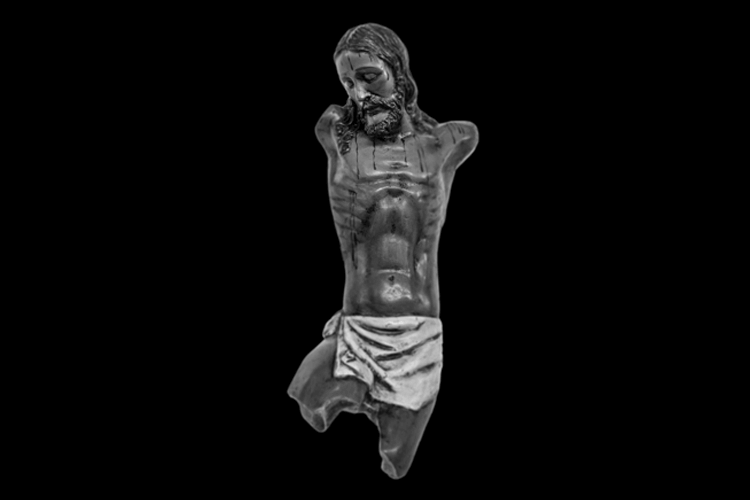

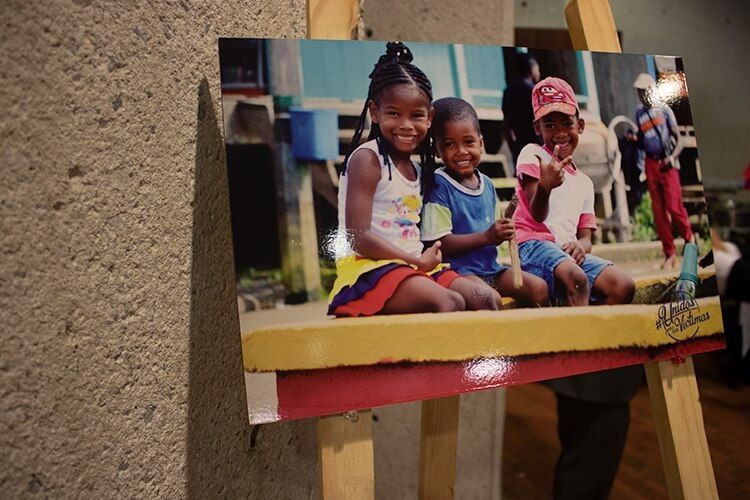

En el caso de la Universidad del Atlántico, la memoria histórica está en el centro de la institución: ha sido una herramienta esencial para reconstruir su propia historia dentro de la guerra. Esta universidad fue declarada sujeto de reparación colectiva en marzo de 2016, debido a los múltiples ataques de los que fue víctima su comunidad, en medio del conflicto armado. El Centro de Memoria de la Universidad tiene registrados, desde 1999, un total de 71 hechos victimizantes; de estos, 24 han sido asesinatos de docentes, estudiantes y trabajadores.

“La memoria histórica nos permite reconstruir ese capítulo doloroso, en el que el departamento y Barranquilla se vieron oprimidos por los paramilitares. Nuestra universidad sufrió una de las peores atrocidades producto del conflicto en la región Caribe, y es por ello hemos venido haciendo grandes esfuerzos para que todo su andamiaje institucional esté en función de declararla libre del conflicto armado”, dice Gilma Turizo.

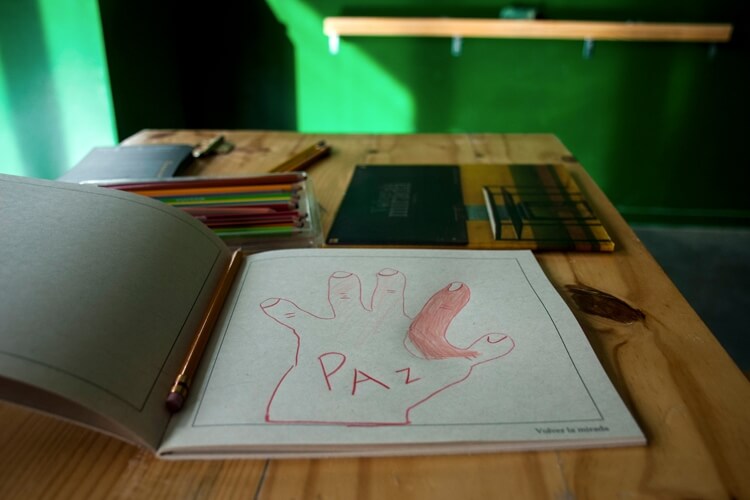

Las iniciativas de memoria surgen, en palabras de Patricia Nieto, porque hay una necesidad “genuina de contar lo que pasó” y de hacer un llamado público “de justicia y de verdad”. Son un ejercicio en busca de un “reconocimiento de esos hechos atroces”, para luego comenzar un proceso de “reparación moral y simbólica”. En este campo, la academia está jugando un rol esencial no solo acompañando a las comunidades a producir sus relatos en múltiples formatos, con el objetivo de crear un acervo cultural del pasado, sino generando análisis y reflexiones sobre esas memorias.

***

Aquí compilamos algunos estudios de paz, conflicto y memoria que existen en el país. Si conoce otros, pueden escribirnos a nuestras redes sociales (@CentroMemoriaH en Twitter, Facebook e Instagram):

- Diploma virtual en Memoria Histórica, en la Universidad de Antioquia.

- Especialización en Justicia, Víctimas y Construcción de Paz, en la Universidad Nacional, Bogotá.

- Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz, en la Universidad Nacional, Bogotá.

- Especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario, en la Universidad Javeriana, Cali.

- Especialización en Educación para la Paz y Convivencia, de la Universidad Libre, Bogotá.

- Especialización en Conflictos Armados y Paz, de la Universidad de los Andes, Bogotá.

- Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, de la Universidad Santo Tomás, Bogotá.

- Maestría en Paz y Resolución de Conflictos, de la Universidad Javeriana, Bogotá.

- Maestría en Educación para la Paz, de la Universidad Distrital, Bogotá.

- Maestría en Construcción de Paz, de la Universidad los Andes, Bogotá.

- Maestría en Negociación y Manejo de Conflictos, de la Universidad del Norte, Barranquilla.

- Maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, de la Universidad de Cartagena.

- Maestría en Conflicto y Paz, de la Universidad de Medellín.

- Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos, de la Universidad de Pamplona.

- Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, en la Universidad Javeriana, Cali.

- Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz, en la Universidad de Caldas.

- Maestría en Educación y Cultura de Paz, en la Universidad Surcolombiana de Neiva.

- Maestría en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Conflicto, en la Universidad Externado, Bogotá.

- Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto, en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de Bogotá.

Publicado en Noticias CNMH

Colombia, Estudios, Investigaciones, Memoria, Memoria Histórica, Paz, Regiones, Universidades