Hace 20 años las FARC se tomaron Mitú y secuestraron a 61 personas

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

30 Oct 2018

Hace 20 años las FARC se tomaron Mitú y secuestraron a 61 personas

- El 1 de noviembre de 1998 la guerrilla de las FARC entró a Mitú (Vaupés). Después de 72 horas de combates, 56 personas murieron y 61 fueron secuestradas. Este jueves se conmemorará en Mitú los 20 años de este hecho.

- Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, 1998 fue el año en que más tomas guerrilleras se presentaron en el país: 58 en total. De estas, 44 fueron responsabilidad de las FARC.

La madrugada del domingo 1 de noviembre de 1998, las FARC se apoderaron por primera vez de una ciudad capital de Colombia: Mitú (Vaupés). Ese día, cerca de 1.500 guerrilleros del Bloque Oriental se tomaron durante 72 horas este municipio, en la llamada Operación Marquetalia que dejó 56 muertos (46 combatientes y 10 civiles) y 61 secuestrados. Este jueves se realizará en Mitú una serie de actividades y actos culturales, para conmemorar los 20 años de este hecho.

“El día anterior a la toma se realizaron unas actividades para el día de los niños, se entregaron helados y se hicieron actividades lúdicas, aproximadamente hasta las 7:00 de la noche. A las 3:00 de la tarde fui a visitar a mi esposa y a mi hijo”, contó el sargento mayor en retiro de la Policía César Lasso, uno de los secuestrados.

Han pasado 20 años y el sargento Lasso aún recuerda esa madrugada detalle a detalle. “Yo estaba en la estación durmiendo en una habitación compartida con el sargento Pedro espinosa. Esa noche, antes de acostarnos, me manifestó de un presentimiento maluco que no lo dejaba tranquilo. Yo solo le dije: ‘tranquilo, no va a pasar nada’”.

Eran las 4:45 de la mañana cuando los disparos y las ráfagas de ametralladora los alertaron. Ese fue el inicio de una toma anunciada. Días antes había llegado a Mitú el rumor de que la guerrilla estaba muy cerca, que había muchos hombres que estaban acumulando comida. “Se informó a Bogotá, a Villavicencio, a la VII Brigada y a los mandos superiores, que solo teníamos cerca de 70 hombres en armas entre oficiales, suboficiales, patrulleros y agentes de la Policía. También teníamos 30 bachilleres, pero ellos no habían recibido instrucción militar”, recordó Lasso. Pero su llamado no fue escuchado.

Lo invitamos a visitar el especial web “Recuerdos de Selva”

Ese 1 de noviembre de 1998, cuando se escuchó el estruendo de las granadas y de los cilindros bomba, la gente dimensionó lo que se avecinaba. “Ese día buscamos comunicarnos con cualquier unidad que nos estuviera copiando, para informar lo que estaba pasando -contó Lasso-. Nos defendimos hasta que nos vimos copados. El sargento Espinosa, que estaba en la garita, desde donde logró muchas bajas de los guerrilleros, murió en ese ataque. Él nos defendió hasta las 3:30 pm. No recuerdo cuántas horas nos defendimos”.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y septiembre de este año se presentaron en el país 488 ataques a poblaciones civiles y un total de 1.088 personas murieron en esos ataques.

“Mientras nos trasladaban le pasé el teléfono a un muchacho que conocía, era familiar de uno de los bachilleres, y le pedí que le comunicara a mi mamá que yo había salido vivo del primer ataque. No sabíamos qué nos esperaba”, dijo Lasso, quien permaneció en cautiverio 13 años, cinco meses y un día. Él y José Libardo Forero, quien estuvo secuestrado por las FARC 12 años, nueve meses y dos días, son los policías que más tiempo permanecieron en cautiverio en la historia del conflicto armado colombiano. Ambos se conocieron en la selva y, durante un tiempo, permanecieron juntos, encadenados al cuello.

También le puede interesar navegar el Observatorio de Memoria y Conflicto

En 1998 las FARC fueron responsables de 44 tomas o ataques a poblaciones. El Observatorio de Memoria y Conflicto concluyó que 1998 fue el año más crítico, en 60 años de guerra, en este tipo de ataques. En total se dieron 58 tomas de todas las guerrillas, contando ELN y otras no identificadas.

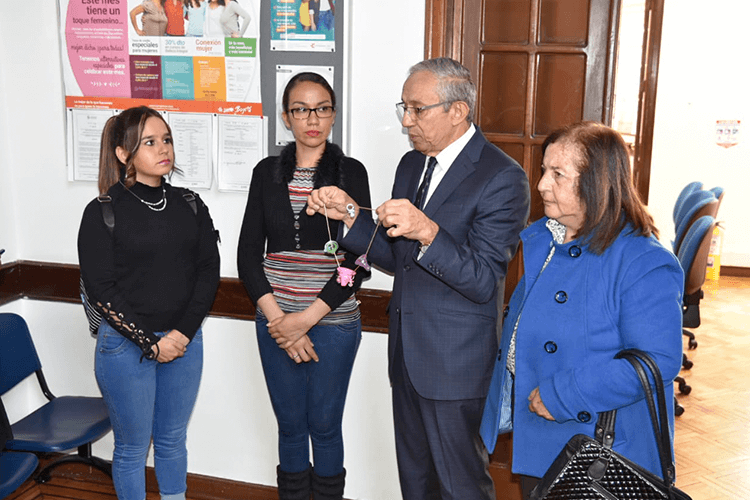

Hoy César Lasso es voluntario en la Fundación Agapé por Colombia, donde trabaja en temas de reconciliación con víctimas y victimarios del conflicto armado. Él insiste en que, además de perdonar, el país no debe olvidar este y otros hechos atroces que marcaron su historia. “Los jóvenes deben conocer lo que sucedió… Debemos buscar que las transformaciones (del país) no se den de forma violenta, si no dialogadas, buscando el bien común”, dijo.

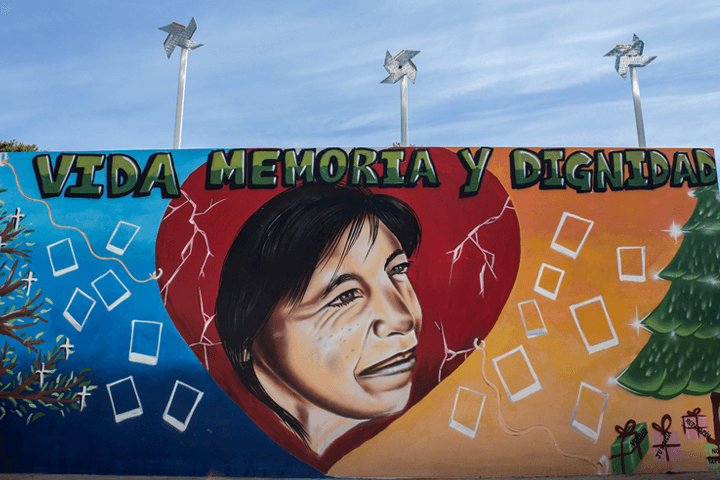

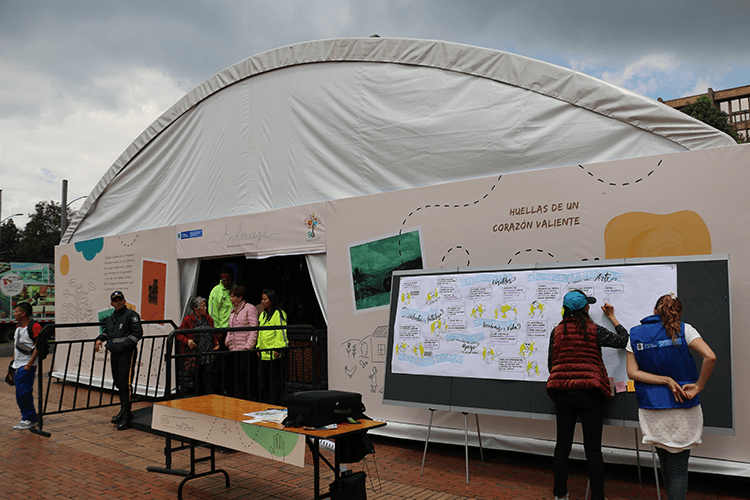

Este jueves 1 de noviembre se realizará en Mitú la conmemoración de los 20 años de esta toma guerrillera. Este es un esfuerzo de la Alcaldía de Mitú junto al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), la Consejería para la Paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior, la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, entre otras entidades. Durante esta conmemoraciòn se realizarán diferentes actividades culturales y deportivas, y un conversatorio entre las víctimas y representantes de diferentes entidades estatales.

Fecha: 1 de Noviembre de 2018

Lugar: Parque Principal Santander – Mitú, Vaupés

Hora: 7:00 a.m. a 7:30 p.m.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Angélica Forero Garzón

Periodista CNMH

Móvil: 314 432 1827

Correo Electrónico: angelica.forero@https:https://centrodememoriahistorica.gov.co

Publicado en Noticias CNMH

Alcaldía Mitú, Policía, Semana por la Memoria, Toma Mitú, Unidad para las víctimas, Víctimas