Rechazamos feminicidio en Buenaventura

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

© Juan Arredondo.

Publicado

02 Sep 2015

Rechazamos feminicidio en Buenaventura

El pasado 16 de agosto fue asesinada y violentada sexualmente Sandra Patricia Angulo, familiar de una integrante de la Red Mariposas de Alas Nuevas, una organización que lucha contra las violencias hacia las mujeres en Buenaventura.

En un comunicado, la Red denunció que Sandra fue atacada con machetes en el sector del Dagua y “fue cazada por 5 hombres, que se unieron para degradarla, para hacerla sufrir, para, según ellos, darle un escarmiento”.

Sandra tenía 27 años y era madre de una niña de 13 años, y de dos niños, de diez y cinco años. Sus parientes la recuerdan como una mujer alegre, perteneciente a una familia de cinco hermanas y quien trabajaba en casas de familia o vendiendo rifas en el barrio San Francisco de Asís.

Sandra tenía 27 años y era madre de una niña de 13 años, y de dos niños, de diez y cinco años. Sus parientes la recuerdan como una mujer alegre, perteneciente a una familia de cinco hermanas y quien trabajaba en casas de familia o vendiendo rifas en el barrio San Francisco de Asís.

Con esta muerte ya son tres feminicidios los que han tenido lugar en Buenaventura este año, por lo que la Red de Mariposas exige a la Fiscalía que este hecho sea investigado y que se haga justicia. El año pasado se registraron 180 feminicidios en todo el país, según datos de la consejería presidencial para la Equidad de la Mujer.

Los hechos

Las primeras indagaciones indican que Sandra se había ido a bailar al Dagua, un balneario de Buenaventura, el domingo 16 de agosto. Cuando ya se iba a regresar, junto a dos amigas, le pidieron a un mototaxista que las llevara, él llevó primero a dos y después volvió por Sandra. Al parecer, cuando regresó, ya Sandra estaba siendo atacada cerca de una discoteca.

La familia indica que el examen forense del cuerpo de Sandra demuestra que fue violada por cinco hombres, su cara fue golpeada y sus piernas fueron descoyuntadas. En sus uñas se encontraron rastros de un fuerte forcejeo.

La red de mariposas

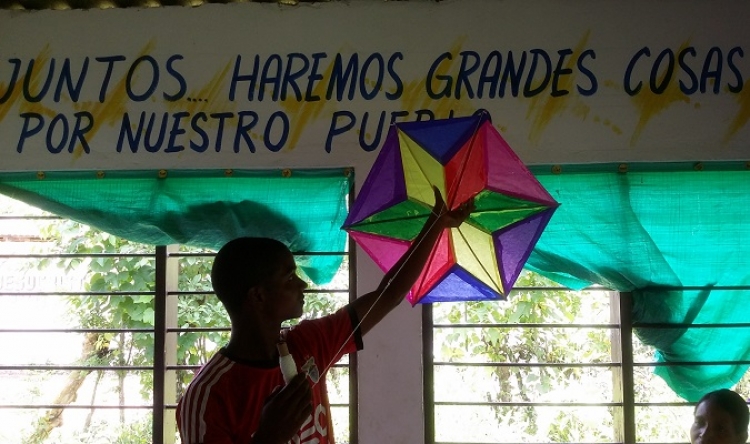

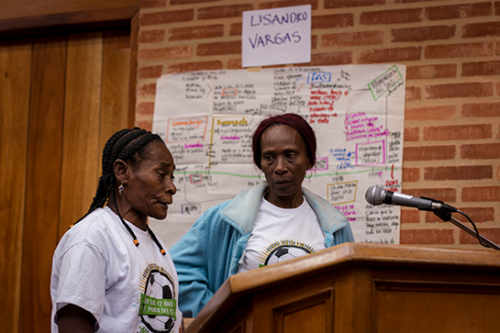

Este caso es visibilizado por la Red Mariposas de Alas Nuevas, un conjunto de organizaciones de mujeres que el año pasado recibieron el Premio Nansen de la Agencia para los Refugiados (Acnur). Ellas trabajan para reconstruir el tejido social de Buenaventura y sus alrededores mediante la recuperación de los valores ancestrales de las comunidades negras. Otra de las acciones que desempeñan esta organización es la de ayudar a las familias de los jóvenes asesinados o desaparecidos a elaborar su duelo, mediante el desarrollo de rituales de luto como las novenas y los alabaos.

El principal objetivo de la Red es lograr que las mujeres de Buenaventura puedan vivir una vida sin violencia, y para eso promueven encuentros que ellas llaman ‘lunadas’, donde quieren revivir el comadrazgo y la solidaridad entre las mujeres. “Aquí nos hemos convertido en hermanas, lo que le hicieron a Sandra, me lo hicieron a mí, porque se lo hicieron a una familiar de una mujer de la Red”, explica una de ellas.