«Nuestros cuerpos no son botines de guerra»: mujeres contra la violencia sexual en los conflictos

Actores armados, Adolescentes, Catatumbo, CNMH, Derechos Humanos, Mujeres, Niñas, Niños, Violencia Sexual

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Actores armados, Adolescentes, Catatumbo, CNMH, Derechos Humanos, Mujeres, Niñas, Niños, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Desde Barbosa (Antioquia), se presentó el especial digital que fue construido por la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y el Museo de Memoria de Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

12 julio 2023

En la guerra, el cuerpo es el primer territorio impactado donde quedan las marcas de la violencia ejercida por los victimarios. «Al principio reconocíamos el abuso carnal violento, pero no habíamos mirado más allá», manifestó Ángela Escobar, coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales (RMVP). Para la lideresa, quienes sufren este flagelo «ya no pensamos en el día en que nos violaron, sino en sus consecuencias».

Pasar la página implica recordar y reconocer sus historias; sin embargo, «lo enfocamos mucho en que “no pude seguir estudiando” o que “fui desplazada”», señaló Escobar, pero destacó que los impactos ante la violencia sexual van mucho más allá. El mismo cuerpo les estaba hablando —a su manera— y mostrando los daños que ha recibido: algunas de las víctimas tienen incontinencia urinaria, cicatrices, depresión, ansiedad e incluso enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Tal como se plasman los daños en un territorio, lo que ocurrió en sus cuerpos terminó registrado en pliegos de papel. La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales desarrolló un trabajo basado en cartografías de los cuerpos de mujeres cis y trans miembros de la comunidad LGBTIQ+, e incluso hombres heterosexuales. «Lo más interesante es que no tienen nombres, porque muchas veces no han dejado ese miedo de decir: “esta soy yo”», puntualizó Ángela.

Aun así, sin nombres y sin rostros, las cartografías fueron un impulso para lograr el especial digital sobre violencia sexual Transformar lo vivido: memorias desde nuestros cuerpos. Después de tres años de creación, el Museo de Memoria de Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la RMVP lanzaron, desde la Casa de la Cultura de Barbosa (Antioquia), el interactivo web que recopila lo que piensan las víctimas, lo que quieren y lo que les pasó.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

Durante el lanzamiento el 7 de julio, las participantes mencionaron en más de una ocasión que la violencia sexual no nació con la guerra, sino que ha existido desde hace mucho tiempo atrás. «En los hogares, en la casa y en la misma familia se ha mantenido oculto», indicó Fanny Escobar, integrante de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.

El especial web resalta la importancia de reconocer que ese tipo de violencias se intensifican en la guerra y están presentes día a día debido a un orden patriarcal. «El espacio más peligroso para una mujer es su propia casa, su propia familia», comentó el alcalde de Barbosa, Édgar Gallego Arias, quien no solo asistió al encuentro, sino que también aplaudió que la iniciativa contemplara a aquellas víctimas fuera del conflicto armado: «Todas tienen derecho a la justicia, la reparación y la no repetición».

Desde los preparativos logísticos del evento, una cartelera llamó la atención con la frase «La violencia sexual en el conflicto armado: un abismo de dolor en el alma de las víctimas». La pancarta fue levantada por quien la escribió, Judith Ospina, integrante de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, para mostrar «ese vacío de tristeza y dolor» que llevan a cuestas.

Así como ella, otras mujeres se atrevieron a hablar gracias al trabajo de la RMVP. «La red ha sido como esa madrina o mamá nacional que nos ha acogido a nosotras», explicó Fanny Escobar, porque, después de recibir acompañamiento y asesoramiento, las víctimas regresan a sus regiones diciendo: «no es hora de callar, es hora de levantar la voz».

Lea también: «¡Estoy viva!»: un grito de resistencia a la violencia sexual en el conflicto armado

Ese megáfono impulsado por la organización cuenta con voces diversas. «No solo fue mi cuerpo, sino también los cuerpos de muchas hermanas trans a lo largo del país», afirmó Catha Rendón, coordinadora nacional del grupo focal de mujeres trans víctimas de violencia sexual para la RMVP. Los grupos armados legales e ilegales les decían, por ejemplo, que «los cuerpos de hombres son de hombres y los cuerpos de hombres no pueden ser mujeres».

Esas voces que han irrumpido fueron recopiladas en el especial digital de violencia sexual. Según Rendón, las víctimas sienten tranquilidad con el lanzamiento: «Con esto vamos a empezar a visibilizar estas acciones que ocurrieron en el conflicto», dijo la coordinadora con la esperanza de que el proceso permita buscar «más respeto y tolerancia por las víctimas de violencia sexual».

En la Casa de la Cultura de Barbosa, las voces de las víctimas resonaron. No solo se presentó el especial Transformar lo vivido: memorias desde nuestros cuerpos, sino que también hubo un conversatorio en el que el arte fue el protagonista. «Lamentablemente, la historia de nuestro país no nos ha permitido ver que el arte es fundamental en el desarrollo de la sociedad y la democracia», detalló Pilar Rueda, asesora en género de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, iniciativas como las de la RMVP buscan cambiar esa perspectiva.

#LanzamientoCNMH | En Barbosa (Antioquia) se desarrolla el conversatorio sobre el especial web «Transformar lo vivido: memorias desde nuestros cuerpos» 💜. Las integrantes de la @RedMujeresVP mencionan lo que ha representado el arte en los procesos de sanación y reparación ✊🏻 pic.twitter.com/WOZdOLFZ2z

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) July 7, 2023

«Vimos cómo el arte repara —precisó Ángela Escobar sobre el especial digital— y cómo el dolor, el sufrimiento, la vergüenza y la tristeza se convierte en algo bonito». No solo las cartografías y el interactivo son prueba de ello, sino que el mismo encuentro les permitió llenarse de «valentía y empoderamiento, convirtiéndonos en sanadoras, en constructoras de paz», manifestó Judith Ospina.

El arte permite transformar y así lo demostró la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín con su obra Ponte en mis zapatos. Los actores interpretaron las historias de aquellas y aquellos que habían sufrido distintas violencias durante el conflicto, mientras las espectadoras no apartaban la mirada ante lo que veían, incluso si se les atravesaba unas cuantas lágrimas.

«El arte nos ayuda a sacar, a sanar y a liberar nuestra alma», concluyó Fanny Escobar. Si bien considero que las víctimas son como un espejo roto porque «nunca vuelven a ser igual», también han aprendido a sanar: «En el especial vi esas mariposas en el fondo y yo siento que soy una de esas, que ahora puedo volar, que por medio de la escritura pude soltar».

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Barbosa, Centro Nacional de Memoria Histórica, especial web, Lanzamiento, Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Víctimas, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Las sobrevivientes que participaron en el informe La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, en el departamento de Bolívar.

20 junio 2023

En una vereda en Bolívar, un grupo de mujeres encontró refugio en el deporte para olvidarse de los problemas ocasionados por el conflicto armado. Dunia León, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en ese departamento, expuso que «ellas se juntaron y armaron equipos de fútbol sin saber jugar, solo para estar juntas».

Al menos 30 mujeres se tomaron dos o tres calles del corregimiento de San José del Playón, de 2:00 a 5:00 de la tarde, tras vivir el conflicto, especialmente desde 1989. «Después de las seis ya no podíamos estar afuera —explicó una de ellas ante la Ruta—. Como todas éramos adultas y teníamos marido, teníamos que ir a atender la cocina».

Durante esas tres horas, se dedicaron al deporte para distraerse y, quizá, sin saberlo, también fue un tiempo para resistir. «El saludo de ellas era una manera de darle ánimo a las otras», precisó Dunia León en entrevista con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Cada que llegaba una mujer a esas calles se decía la una a la otra: «¡Estoy viva!».

Ese tejido colectivo quedó registrado en el informe La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, que se basa en la experiencia de más de mil voces afectadas por la guerra. Está compuesto por dos tomos y una versión resumida que salió a la luz en 2013. Fue una iniciativa de la Comisión de Verdad y Memoria de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)

«En principio, pareció una idea muy loca porque estábamos en pleno conflicto», manifestó la coordinadora de Bolívar. A pesar del miedo y el silencio que imperaba por la presencia de los actores armados, se propusieron recoger esas memorias de las mujeres. «Veíamos que su situación no era visibilizada —detalló Dunia—. Eran mostradas como una víctima secundaria: eran la esposa, la madre o la hija, pero no se contaba lo que les pasaba directamente».

En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, el CNMH y la Ruta Pacífica de las Mujeres recuerdan los estragos que ha dejado esta práctica en la vida, la memoria y los cuerpos de las víctimas. En el informe mencionado, algunas de ellas narraron las experiencias que las llevaron a ser utilizadas como botín de guerra.

«Los paramilitares hicieron conmigo lo que quisieron», afirmó una víctima de San Miguel (Putumayo) a la Ruta y mencionó que sufrió ataques físicos con «machete, de darme por todas las costillas». Después, fue violada por cuatro o cinco personas, dejándola «como nuestro señor Jesucristo, prácticamente amolada, prácticamente vuelta nada».

León comentó que al principio las mujeres no se atrevían a exponer lo que les había pasado a nivel sexual porque consideraban que era una práctica que no se puede probar y que, en el fondo, impera un manto de vergüenza. A pesar de su silencio, las consecuencias sí fueron más profundas, pues también afectó a los más cercanos a ellas.

Lea también: «La guerra me volvió una mujer de cuatro letras»: Mary Luz López.

Una mujer le dijo a Dunia que su esposo tuvo que presenciar la violencia sexual que sufrió: «lo amarraron para que viera cuando varios la estaban violando y, desde ahí, él nunca quiso volver a tener relaciones con ella». De acuerdo con León, ese actuar fue una ofensa a su hombría y a su virilidad, ya que al ser «accedida carnalmente por otros, le quitaba ese privilegio del que era dueño en primer lugar».

De esa forma, el patriarcado que impera en la guerra termina cobijando a todos. «A algunas mujeres las violaban y luego las mandaban a cocinar para después violar a sus hijas», recordó la vocera de la Ruta. Destacó que la militarización en los pueblos exacerbó ese tipo de violencias con la presencia de los grupos armados legales e ilegales que, muchas veces, trabajaron juntos.

En el conflicto armado, los perpetradores transmitieron un mensaje de dominación a través de los cuerpos de las mujeres. Ese terror se perpetuó en el tiempo y, por eso, a las víctimas les costó mucho tomar fuerza y alzar la voz. Eso lo expuso la Ruta cuando recogió sus voces, debido a que muchas de ellas no se atrevieron a manifestar la violencia sexual que vivieron.

En 2011 y 2012, la Comisión de Verdad y Memoria escuchó a mil mujeres, de las cuales el 13 % sufrió de violencia y tortura sexual; sin embargo, Dunia León resaltó que el porcentaje es mucho mayor. «En ese momento muchas no se atrevían a hablar, pero luego, con los procesos que se hicieron, hablaron más abiertamente», añadió.

Las experiencias recogidas en dicho informe llegaron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV); incluso, impulsaron a otras a contar su historia. La coordinadora cree que «esas mil víctimas fueron un bastón para que otras mujeres se anexaran a los procesos y luego decidieran dar su testimonio a la CEV».

#EfeméridesCNMH💜 | El #CNMH y la @RutaPacificaM forman una alianza para conmemorar, este 19 de junio, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

Abrimos hilo🧵 pic.twitter.com/bdbOYG5lb8

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) June 19, 2023

Expresar lo que les pasó es uno de los primeros pasos para resistir y afrontar el conflicto armado, pero no solo se quedan allí. «Ellas se dieron cuenta de que solas les iba peor y que es necesario organizarse para apoyarse con más fuerza», indicó León. El tiempo les ha dado a las mujeres la capacidad de recrear tejidos colectivos y, para Dunia, «eso ha hecho que sobrevivan».

En la guerra, los violentos —como ella nombra a los actores armados— no solo enviaban mensajes de terror, sino que se aseguraban de quitarles la dignidad a las mujeres violándolas. Ellos saben que «una mujer con dignidad es una mujer que levanta la voz»; ahora, muchas de ellas también lo reconocen y resuenan desde la colectividad.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Comisión de Verdad y Memoria, Conflicto Armado, Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres, Víctimas, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Encuentro entre los equipos del Barrio San Antonio y del Resguardo Indígena Valledupar. Foto: Andrés Correa, CNMH.

26 mayo 2023

«¡Gool de Las Palmas, el mejor lugar para vivir!» repetía a pulmón abierto uno de los vecinos de este barrio ubicado en la Comuna 12 —localidad 2 del Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca— imitando, con más entusiasmo que garganta, el tono de los narradores deportivos, cada vez que uno de los niños del equipo de microfútbol local conseguía inflar las redes de su rival.

Era domingo, la temperatura sobrepasaba por momentos los 30 grados bajo la sombra del polideportivo cubierto. Desde muy temprano los y las integrantes de la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas,Protección y Memoria —surgida en el marco del Paro Cívico de 2017— se aseguraron de que todo marchara según lo planeado, avivando el fuego para la olla comunitaria o tomando lista de las delegaciones invitadas.

Una de las más activas es Marisol Congolino. Al preguntarle por la motivación para organizar una jornada lúdico recreo deportiva, con el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, afirmó que es importante demostrar que en barrios como Las Palmas la comunidad se puede reunir como antes, y que a pesar de las dificultades «se mantiene la alegría y las ganas de seguir luchando por vivir con dignidad y en paz en el territorio».

La añoranza por los encuentros del pasado se debe, en gran medida, a la proliferación de las llamadas «fronteras invisibles» con las que hoy han pretendido limitar violentamente la circulación y la convivencia, particularmente de los jóvenes. De ahí que utilizar el deporte como herramienta es una apuesta estratégica para «romper esas fronteras que nos están invisibilizando (…) para vivir en igualdad, estamos aquí tanto afros como indígenas, y esa unidad de lo étnico que caracteriza a Buenaventura» indica Marisol.

El fútbol, más allá de la pelota

Más allá de los amores y desamores que pueda despertar este deporte, el hecho de que la jornada haya tenido como una de sus actividades principales los encuentros de fútbol cobra sentido al repasar la historia del distrito portuario. Para ellas y ellos es la oportunidad de conmemorar a los doce jóvenes asesinados en Punta del Este por paramilitares que, con engaños, los sacaron de sus hogares con la excusa de invitarlos a Dagua a jugar un partido.

Para Obdulia Valencia, integrante de la mesa, incluir estas competencias deportivas a dieciocho años de la masacre conlleva una fuerte carga de memoria, pero también de resistencia: «que ellos sigan jugando, porque cada vez que vemos a los niños en la cancha, recordamos a ese jugador que hoy no está porque la vida la violencia le arrebató» asegura con emotividad, mientras evoca la imagen del monumento que hoy se erige en su nombre.

Y es también la posibilidad de escribir nuevas memorias gracias al juego. Los niños y niñas que corrieron tras el balón, como aquellos que leyeron, colorearon o bailaron, guardarán las experiencias del día en sus recuerdos para que al menos por una noche, como aspira Vivian Sinisterra, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Las Palmas, puedan retornar a sus casas con un tema de conversación distinto a la violencia con la que conviven.

«El niño te habla de la realidad que ve a diario, un muerto aquí, un muerto allá (…) hoy todos van a hablar de lo que hicieron, van a hablar de las medallas, van a hablar de cómo las niñas no sabían patear el balón, de cómo a un equipo le colocaron más goles que a otro», por eso no duda en abrir las puertas para que este tipo de actividades sean replicadas con más comunidades para que otros y otras puedan vivir «un domingo diferente» que recuerden con alegría.

En el #DíaDeLaAfrocolombianidad, la comunidad del barrio Las Palmas, de #Buenaventura, participa de las jornadas recreativas, deportivas y lúdicas que se realizan entorno a ejercicios de memoria histórica, la paz y la reconciliación. #ElTerritorioHabla pic.twitter.com/bXPqZMlGqg

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) May 21, 2023

Leer y jugar

Desde una propuesta lúdica, la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad fue otro de los pilares de la jornada y, dada la coincidencia en el calendario con la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, los textos, autores y relatos compartidos tuvieron un foco especial en los aportes literarios del Pacífico en la construcción cultural de su pueblo.

Para la selección del material fue vital el apoyo brindado por Martha Cuero Olave, quien desde su trabajo en la biblioteca pública Palenque Regional El Congal realiza una rigurosa labor de documentación, recopilación y sistematización de un archivo que recoge años de memoria afrocolombiana, particularmente de lo relacionado con la Ley 70 de 1993, que reconoce a las comunidades negras del Pacífico y demanda la protección de sus derechos étnicos y territoriales.

Dentro de los textos ubicados en el aparador las publicaciones cargadas de color e ilustraciones captaron la atención de niños y niñas. Uno de ellos fue el realizado por el Colectivo de Teatro para la Paz Guasá, quienes a partir de los relatos compartidos por las madres de los doce jóvenes de Punta del Este sobre algunos mitos, leyendas y tradiciones de la cuenca de Yurumanguí construyeron una serie de historias con moraleja, ilustradas con gran creatividad.

Un espacio de acopio

Estos son solo algunos de los cientos de ejercicios de memoria que en Buenaventura se han venido realizando desde el corazón de la comunidad en diferentes sectores. Escritos, fotografías, relatos y objetos que cuentan historias que, de no recopilarse adecuadamente, corren el riesgo de perderse. De ahí que los integrantes de la Mesa sigan trabajando de manera incansable para contar con un espacio adecuado para tal fin.

Carlos Tobar, coordinador de la mesa, asegura que a mediano plazo la meta es «la construcción del centro de memorial del litoral Pacífico, que es donde nosotros queremos construir nuestra memoria», para el que incluso cuentan con el espacio en un sector especial por la historia de la ciudad, pero en el corto plazo apuestan por la construcción de espacios de memoria locales, barriales o comunales con el propósito de «que cuando se construya el centro de memoria, podamos tener insumos y poder aportarlos».

«Por la dinámica que se ha dado hoy no tenemos un espacio donde tener la memoria toda recogida, pero sabemos que lo vamos a lograr» asegura con decisión Obdulia Valencia, agregando que un camino es empezar por recoger la memoria de barrios como San Antonio, La Cima, La Libertad y el Resguardo de Valledupar, por medio de ejercicios de encuentro y unidad que ayuden a reconstruir el tejido social y a derribar las fronteras invisibles.

Al final de la jornada los dos balones que pasaron de pie en pie y de mano en mano fueron firmados por los asistentes, transformándose con cada trazo en testigo material de la memoria del encuentro y, al mismo tiempo, en piedra fundacional para el museo satélite que desde el barrio Las Palmas empieza a construir su propia historia.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

25M, Conflicto Armado, Día Nacional de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual, violencia de genero, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

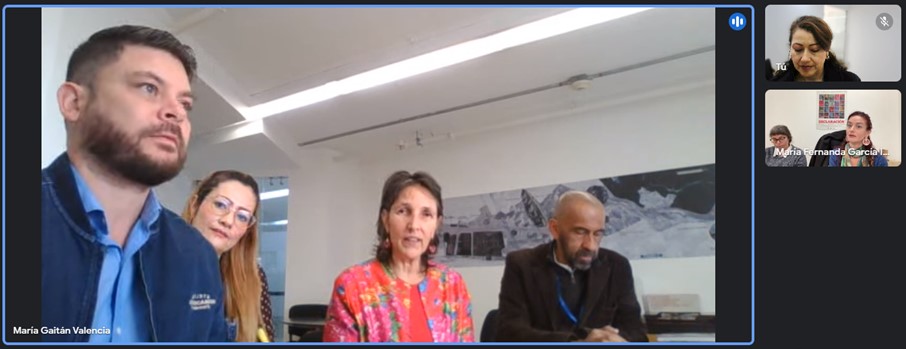

En pantalla de izquierda a derecha: Edwin Arias, Director del Museo de la Memoria de Colombia, Rocío Pachón Pinzón, Asesora de Cooperación Internacional; María Gaitán Valencia, Directora General; Daniel Castro, Asesor del Museo de la Memoria.

26 mayo 2023

La Directora General del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia, la Dirección Técnica del Museo de la Memoria de Colombia y su equipo Asesor en Cooperación Internacional se reunieron virtualmente con la Directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, María Fernanda García Iribarren y su Asesora de Relaciones Internacionales Francisca Dávalos Bachelet, para ultimar detalles de la agenda del evento Diálogo iberoamericano de pares: museos que hacemos memorias: recoger, acoger, reconocer que tendrá lugar el próximo 2 de junio de 2023 en Bogotá y que contará con la participación de expertos en construcción de memoria de Chile, República Dominicana y España.

Este diálogo iberoamericano propiciará el intercambio de saberes y lecciones aprendidas de entidades encargadas de construir memoria histórica con el objetivo de enriquecer la hoja de ruta del Museo de la Memoria de Colombia.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

25M, Conflicto Armado, Día Nacional de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual, violencia de genero, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

25 mayo 2023

Un mural que hará visible los rostros y nombres de las víctimas de desaparición forzada

En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que tendrá lugar del 22 al 31 de mayo, la Fundación Hasta Encontrarlos organizó una programación con diversas actividades artísticas.

Como parte de la campaña «Por lo Menos Sus nombres Hasta Encontrarlos», un grupo de artistas vienen interviniendo desde el pasado 22 de mayo un muro de gran formato en la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Este mural en construcción hará visible los rostros y nombres de las más de 104.537 víctimas de desaparición forzada reportadas recientemente por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

Al respecto, Pablo Cala, miembro de la Fundación Hasta Encontrarlos manifiesta que «necesitamos saber el nombre de todas las 104.537 personas desaparecidas, porque si no nos dicen dónde están, que por lo menos nos digan quiénes son».

El evento, apoyado por la Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, contará con la participación de familiares de víctimas de desaparición forzada, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, delegadas del Alto consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación y la dirección de la UBPD.

Viernes 26 de mayo, de 12 a. m a 2 p. m

Domingo 28 de mayo, 11:00 a. m

Contacto de prensa:

Ayda Ma. Martínez. Cel.: 3142434334.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

25M, Conflicto Armado, Día Nacional de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual, violencia de genero, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

Mary Luz López, autora de La guerra me hizo puta: un testimonio de vida, durante la conmemoración del «Día nacional de la dignificación a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno»

25 mayo 2023

En el «Día nacional de la dignificación a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno», rememoramos la historia de Mary Luz López, quien utilizó la escritura para resistir y construir memoria histórica

«Una consecuencia de la guerra fue la prostitución», explicó Mary Luz López Henao, quien fue víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. «A mí me secuestraron, y después de eso llegué a ese mundo oscuro», comenta esta mujer, que le ha puesto cara y nombre a lo que se ha quedado en el silencio y, muchas veces, en el olvido.

Mary Luz escribió y lanzó recientemente el libro La guerra me hizo puta: un testimonio de vida. En ese ejercicio de memoria describió cómo le arrebataron la niñez: «En manos de unos desconocidos que tenían armas y poder, cambié mis tenis blancos por botas grandes de adulto que me causaron ampollas». En aquel campamento «fui letrina de varios hombres» y olvidó siquiera qué eran los derechos humanos.

Si bien la dejaron marchar tiempo después, las secuelas fueron más grandes de lo que esperaba. Volver a la normalidad es «como cuando un veterano regresa de la guerra, la psiquis y muchas otras cosas quedan jodidas», comenta.

López intentó salir adelante, con 16 años ya era madre y trabajaba sembrando árboles hasta que, nuevamente, la secuestró un grupo armado ilegal. Cuando la dejaron ir, tuvo que desplazarse y llegó a ese mundo oscuro que tanto la afectó. «Me dolió más haber sido puta que lo que me hizo en sí la misma guerra», agregó.

De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), entre 1998 y 2022 se han documentado 16.483 casos de violencia sexual en el marco de la guerra interna. Eso representa un total de 17.332 víctimas, de las cuales 17.262 fueron civiles como Mary Luz, 68 combatientes de grupos armados al margen de la ley, y dos personas cuya información se desconoce. Aunque actualmente existe un subregistro debido a las amenazas y al estigma que conlleva denunciar.

En el Día de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado Interno, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) resalta que quienes sufrieron esos hechos victimizantes han resistido a un acto deshumanizante. En el caso de López han sido varios tipos de violencias que la llevaron a cargar con el peso de ser una mujer de cuatro letras.

«No me gusta que me digan puta», aseveró la escritora. Si bien ella ya no está en situación de prostitución, sí consideró que aún carga con esa letra escarlata. Así lo mencionó en su libro: «no saben cuánto deshumaniza el señalarnos con sus ojos que son lanzas, que nos hacen sentir pecadoras e impías».

Mary Luz insistió durante la entrevista que la escritura era su manera de resistir. En 2013 realizó los primeros textos tras ir a psicoterapia, y en 2014 y 2015 se empezó a juntar con mujeres víctimas de violencia en espacios del CNMH. «Yo iba diciendo que era víctima de violencia sexual, que a mi marido lo desaparecieron, pero nunca hablaba de prostitución».

Si bien nunca intervino a nombre propio sobre las zapatillas que usaba, sí preguntaba por aquellas que seguían portando esos tacones en el mundo oscuro. «Veía esa necesidad de nombrar lo innombrable, por esas mujeres que no hemos contado como personas —manifestó la escritora durante la entrevista—. Hemos sido vistas como basura».

Desde antes de alzar su voz buscó «la memoria de las putas» y ahora tiene un libro que considera «una denuncia que todo el mundo debería leer».

Tras asistir a los espacios convocados por el CNMH, López participó del informe La guerra inscrita en el cuerpo, que da cuenta de las múltiples voces y silencios de la guerra. El documento señala que la violencia sexual es una modalidad que utilizan los distintos actores armados para hacer un control sobre el territorio, dejando marcas imborrables en los cuerpos de las víctimas.

El CNMH también realizó el informe Expropiar el cuerpo, que consta de otras seis crónicas de mujeres —distintas a Mary Luz— que sufrieron ese mismo flagelo, e hizo un micrositio con otras historias sobre violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Estos ejercicios de memoria son un acto dignificante y resistente al silencio al que muchas mujeres fueron sometidas.

La reparación y la dignidad

Desde 2014 se conmemora el Día Nacional de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado Interno. La fecha simboliza el trabajo de la periodista Jineth Bedoya, quien fue raptada el 25 de mayo de 2000 en la entrada de la cárcel La Modelo.

Tanto Jineth como Mary Luz han trabajado en distintas maneras de resistir; sin embargo, lo que es la reparación y la dignidad son un proceso que parece nunca terminar. «Uno lo hace con las uñas y saliéndose de un hueco para poder sobresalir», indicó la escritora, que con sus libros no busca ganar fama o hacerse rica.

—Yo no quiero la fama, yo quiero que me quieran— dijo López.

—¿Por qué que te quieran? —le preguntó el CNMH.

—Si me quieren, me ven con ojos de piedad, de respeto, de amor, de dignidad. Es como que me devuelvan un pedacito de lo que se me ha quitado.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

25M, Conflicto Armado, Día Nacional de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual, violencia de genero, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

19 de junio 2021

Un 30% de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niñas o adolescentes

En la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, este 19 de junio, el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) y los enfoques diferenciales de Género y de Niños, Niñas y Adolescentes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentan un tablero conmemorativo relacionado con esta fecha, y que recoge las principales cifras para evidenciar las afectaciones de la violencia sexual en relación con el conflicto armado en el país.

Los datos del OMC muestran que entre 1959 y 2020 se han registrado 15.760 víctimas de violencia sexual en todo el país, en el marco del conflicto armado. El 61,8 % de las víctimas corresponde a mujeres y el 30,8 % a niñas y adolescentes (ambas categorías suman el 92,6 % del total). El rango de edad más frecuente para las personas que han sufrido este tipo de abusos está entre los 14 y los 17 años.

De las víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica, el 87,36 % corresponde a afrodescendientes, el 12,14 % a indígenas, el 0,29 % a palenqueras y el 0,21 % a personas del pueblo gitano. También es necesario recalcar en este contexto que las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas –mujeres lesbianas, hombres gays, personas transexuales, bisexuales o intersexuales– han sufrido distintos repertorios de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que buscan imponer un orden social en el que no tienen cabida las formas de vida que se apartan de la heterosexualidad.

Estos datos se pueden conocer en detalle el tablero conmemorativo sobre violencia sexual en el conflicto armado, que puede consultar aquí.

La violencia sexual abarca cualquier acto de naturaleza sexual impuesto a través del uso de la fuerza, coerción, opresión psicológica, abuso de poder o temor a la violencia. Aunque la violación es la forma más recurrente, este tipo de violencia incluye la desnudez forzada, el acoso, el abuso y la explotación sexual, la esterilización, embarazo y aborto forzados, mutilación de órganos sexuales, amenazas de contenido sexual, prácticas de tortura sexual y la obligación a presenciar actos sexuales. Los mecanismos pasan también por la persuasión, amenaza, coacción, chantaje, intimidación, aprovechamiento de relaciones de poder o enamoramiento.

Para conocer más sobre las dinámicas que ha tenido la violencia sexual por parte de los actores armados en el país, recomendamos la lectura del informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado La guerra inscrita en el cuerpo, así como también la publicación Memoria histórica con víctimas de violencia sexual: aproximación conceptual y metodológica.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

CNMH, La guerra inscrita en el cuerpo, niñas o adolescentes, Observatorio de Memoria, OMC, Violencia Sexual

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

CNMH

23 May 2015

El lunes 25 de mayo Colombia conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, una fecha para visibilizar este crimen que sigue vigente e impune, y con la cual se quiere dignificar y hacer un reconocimiento a las mujeres que, pese al drama que afrontaron, hoy siguen luchando para reconstruir sus vidas.

El 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya se dirigía a la cárcel Modelo de Bogotá para una entrevista con el exjefe paramilitar de Barrancabermeja, Mario Jaimes Mejía, alias el ‘Panadero’. Sin embargo, cuando intentaba ingresar al penal fue abordada por varios hombres que la drogaron y la agredieron física y sexualmente. Ese día inició su incansable trabajo por los derechos y la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia sexual.

“El 25 de mayo, hace 15 años, me robaron la vida -recuerda la actual Subeditora del periódico El Tiempo- sin embargo, cuando me inscribí a la lista del Registro Único de Víctimas y empezó el proceso de reparación, inicié una lucha para que en esa misma fecha se reconociera y dignificara a miles de mujeres que como yo, fueron víctimas de violencia sexual en Colombia, y así entre todas recuperar lo que nos robaron”. Un sueño que se materializó el año anterior cuando el presidente Juan Manuel Santos, mediante el decreto 1480 de 2014, ordenó que cada 25 de mayo se conmemorara el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.

Y es que según el último informe Forensis, publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, 17.512 mujeres fueron agredidas sexualmente en el año 2013. En este mismo año, según datos de la Corporación Sisma Mujer, en Colombia cada 30 minutos una mujer fue víctima de violencia sexual, siendo Bogotá la ciudad donde más agresiones se registraron con un promedio de una mujer víctima de violencia sexual cada 3 horas, seguida por el departamento de Antioquia con una mujer agredida sexualmente cada cuatro horas y el Valle del Cauca, registrando un caso cada 6 horas. Cifras alarmantes y que pueden ser aún mayores, pues la poca denuncia y el subregistro no muestran la verdadera dimensión de este delito.

Para María Emma Wills, asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, y quien este domingo participará en las actividades de la Universidad Central (calle 21 No. 4-40) durante el Festival por la Vida de las Mujeres, “esta fecha es un llamado de atención a la opinión pública para que incorporemos en la conciencia a las mujeres víctimas de estos delitos. Que nos pongamos en los zapatos de las víctimas y de esas madres, padres, hijos, hijas y demás parientes que han vivido también ese dolor, pues la violencia sexual enmarcada o no en el conflicto armado, nos afecta a todos y todos debemos indignarnos”.

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica los invitamos a participar de las actividades que se realizarán los días 23, 24 y 25 de mayo y expresar su acompañamiento durante esta fecha con el hashtag #NoEsHoraDeCallar

Conozca la programación del Festival por la Vida de las Mujeres.

Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH

archivo particular

26 May 2015

Girley Velazco, una saladeña de pura cepa, no se cansa de aprovechar cada espacio que se le presenta para denunciar que la violencia sexual contra las mujeres fue y sigue siendo usada como arma de guerra. Lo asegura porque lo vivió en cuerpo y espíritu propio. Con su metro 55 centímetros de estatura, su dulce carácter y su espigada figura comprendió que lo que le pasó a ella y dos de sus amigas no podía seguir en la oscuridad por pena, por temor o por dolor y que debía buscar ayuda.

En el año 2.000, cuando aún era menor de edad, decidió salir una mañana con sus amigas a recorrer las polvorientas y solitarias calles de El Salado, un corregimiento de Carmen de Bolívar. Quería tomar un poco de aire, pues lo normal era estar “metidas en sus casas”, comenta Girley. Pero la sombra de la incursión paramilitar de aquel entonces llegó a sus vidas ese día.

“En el 2000 fui víctima de violencia sexual por cuatro paramilitares que en ese momento acabaron con mi vida”. Fueron muchos los años que transcurrieron antes que ella y varias mujeres de El Salado se atrevieran a contar lo sucedido. Hoy hablan, luchan y alzan la voz para que lo que les pasó no vuelva a ocurrir.

“Hoy estoy luchando, quiero que me apoyen porque víctimas de violencia sexual como yo, hay muchas más en El Salado, pero muchas no se han atrevido a hablar. Van tantas organizaciones a hablar de proyectos y nunca dan la oportunidad a las mujeres de tratar la violencia en el conflicto”, expresa.

Por eso, Girley sigue buscando ayuda para poder apoyar a muchas mujeres de su terruño. Muchas de ellas llegan a su casa a pedir su consejo y orientación. Ella lamenta no tener qué ofrecer más allá de escucharlas, de su experiencia, su afecto y un fuerte abrazo. Algo tan simple, pero siempre tan necesario.

“No tengo las herramientas para apoyarlas, solo con mis consejos y experiencia de vida, les he dicho vamos a denunciar, vamos a enfrentar esto. El silencio es lo peor, no nos deja sanar esa herida tan grande que nos causaron los actores armados”, dice con la fuerza que ahora la caracteriza. Por ello, busca que la violencia sexual se visibilice, que se diga la verdad, porque es un fenómeno que no ha pasado, que sigue pasando.

“Quiero que las mujeres víctimas de violencia sexual se den cuenta que no están solas. En Colombia hay muchas mujeres como yo, con la idea de ayudar. Las invito a unirnos, porque juntas con una sola voz nos van a escuchar”, concluye.

Para la asesora en temas de género del Centro Nacional de Memoria Histórica, Nancy Prada, la violencia sexual en el conflicto armado va más allá de la violación. Se han documentado casos de manoseo, aborto forzado, esterilización forzada, entre otros tipos de violencia sexual. “Este tipo de crimen en el marco de la guerra es bastante invisible, y los testimonios hacen mucho énfasis en eso. Se hablan de muchas formas de victimización pero de violencia sexual casi no”, lamenta la investigadora.

La violencia sexual es distinta, ya que las víctimas son estigmatizadas. Las “banderas de la violencia sexal tienen unas condiciones perversas porque tiene el efecto de revertir en parte la culpa sobre la víctima. Además de suscitar señalamientos, estigmatización en la sociedad, son muchos los efectos sistemáticos”, agregó Nancy Prada.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31