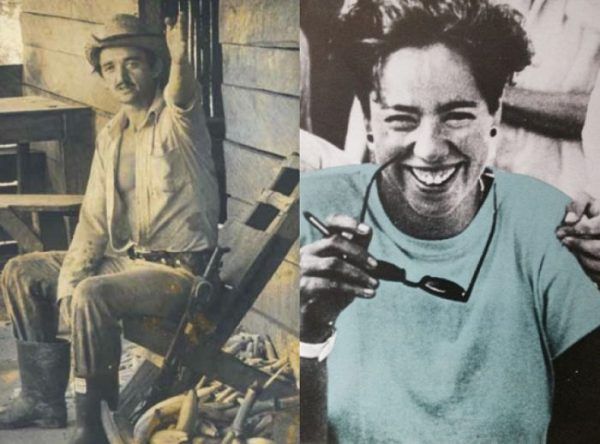

El 26 de febrero de 1990 en un establecimiento público conocido como “La Tata” en Cimitarra, Santander, dos integrantes de las Autodefensas de Puerto Boyacá asesinaron a Josué Vargas Mateus, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas -dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) – y a la periodista Silvia Duzán, quien se encontraba con ellos haciendo un documental sobre esta organización campesina para la BBC de Londres. 25 años después aún no hay justicia por este crimen, y sus amigos y familiares no los olvidan.

En memoria de Josué, Saúl y Miguel

Han pasado más de dos décadas desde el asesinato de Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Barajas, líderes de la organización campesina que surgió en 1987 en el corregimiento La India, Santander, para hacer respetar su territorio de los grupos armados y no permitir que su comunidad entrara a un conflicto que no inició.

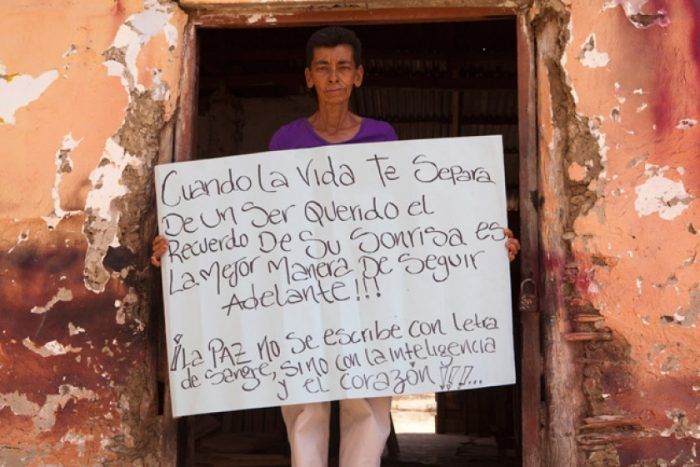

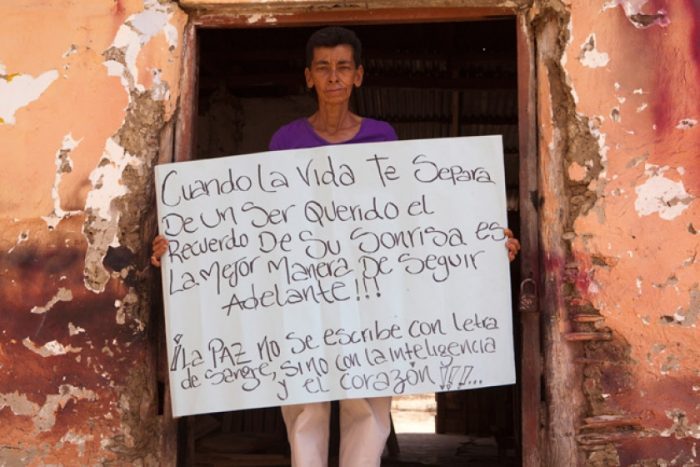

Sin embargo, 25 años después de su muerte, el recuerdo de estos tres líderes sigue presente en la ATCC: “Josué, Saúl y Miguel Ángel siguen viviendo en nuestros corazones. Sus ideales y su compromiso con los derechos de los campesinos y el respeto a la vida están vigentes en nuestra asociación” dice Braulio Mosquera, vicepresidente de la junta directiva de la asociación campesina, quien tampoco olvida a la periodista Silvia Duzán y agrega “también reconocemos el valor y coraje de Silvia, quien conociendo el riesgo que corría se atrevió a venir para mostrar el trabajo de nuestra organización campesina”.

A pesar del paso del tiempo, el recuerdo de estos tres líderes no se desvanece y, por el contrario, se hace más fuerte. Hoy son leyendas e inspiración para las nuevas generaciones. “Los muchachos del colegio muchas veces nos preguntan por ellos y quieren saber cómo eran. Yo les respondo que eran amables, trabajadores, incansables, eran líderes completos que con su trabajo nos dejaron un territorio con mayor tranquilidad y paz” cuenta Carmen Moreno del comité de salud de la ATCC.

Para recordar y honrar la memoria de Josué, Saúl y Miguel Ángel, asesinados en la noche de aquel lunes 26 de febrero de 1990, la junta directiva de la ATCC está organizando un evento simbólico en los primeros días de marzo, en el que toda la comunidad se reunirá y sembrarán árboles para recordarlos y fortalecer el proceso de su asociación campesina.

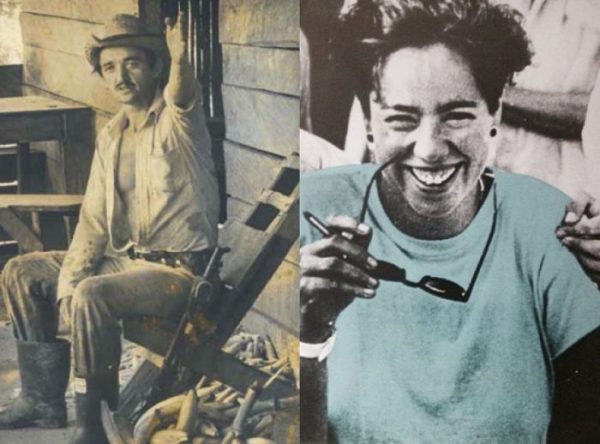

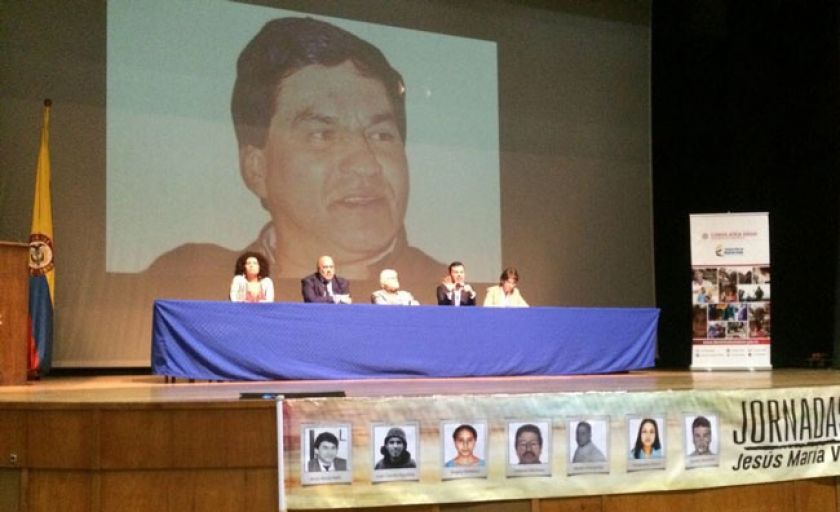

25 años con Silvia en la memoria

A cientos de kilómetros de los campesinos del Carare, en la capital colombiana conmemoraban los 25 años del asesinato de Silvia Duzán en el foro“Impunidad y libertad de prensa”, realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí, María Jimena Duzán habló del recuerdo de su hermana Silvia, del libro que escribió para recordarla y la impunidad que rodea su caso.

¿Si soy periodista y cuento historias de otras personas, por qué negar la mía? Con esta pregunta María Jimena Duzán empezó a contar su experiencia para escribir el libro “Mi viaje al infierno” en el que relata los detalles sobre la masacre de Cimitarra donde murió su hermana. “Había borrado de mi mente los recuerdos de Silvia y los rostros de los tres líderes campesinos. Solo 20 años después pude hacer el proceso de reflexión y duelo sobre lo que había pasado”. Esta decisión, confiesa, la tomó después de vivir una experiencia en Belfast, en donde presenció una conversación entre víctima y victimario del conflicto en Irlanda. “Me di cuenta que enfrentar los recuerdos era necesario, necesitaba recuperar la memoria de Silvia y sacar sus recuerdos de las sombras” recordó María Jimena.

Su viaje al infierno es memoria y denuncia, pues 25 años después el asesinato de Silvia sigue impune. Un destino al que, lamentablemente, llegan la mayoría de los casos de violencia contra la prensa en nuestro país.

Un minuto de silencio por los periodistas que murieron en cumplimiento de su labor en Colombia y un acto de entrega de tierra en el memorial a la vida del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, fueron los actos simbólicos para recordar a Silvia y los tres dirigentes de la ATCC.

Impunidad

Antes de su asesinato, Silvia Duzán había obtenido una entrevista con alias “El Mojao” en la cual aceptaba que el paramilitarismo tenía reconocimiento y apoyo en la región y que en muchas ocasiones los paramilitares patrullaban las zonas en compañía de integrantes del Ejército, con el consentimiento de políticos y ganaderos del Magdalena Medio. “Hay una alta probabilidad de que esta entrevista hubiera sido la causante del asesinato”, reconoció también María Jimena Duzán en las páginas del informe El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.

Luego de años de indagación e investigación, por la masacre del 26 de febrero de 1990 la justicia colombiana condenó a 11 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional, un militar del Ejército y a dos civiles por el delito de conformación de grupos de justicia privada, sin embargo, el Tribunal Nacional los absolvió en segunda instancia. También se abrió una investigación contra el comandante de la Policía de Cimitarra, la cual fue remitida a la justicia penal militar donde fue absuelto. Mientras que al comandante del batallón Rafael Reyes del Ejército Nacional le prescribió la investigación.

También hubo condena para los paramilitares Hermógenes Mosquera Obando, alias ‘Mojao’, y Joaquín Emilio Cataño alias ‘Gerónimo’, sin embargo, ambos ya habían sido asesinados.

Pasados 25 años de la masacre y ante el pedido de su familia y organizaciones para la libertad de prensa en Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido investigar el caso, para que éste no sea un caso más que engrose la larga lista de impunidad que hay en Colombia.

Desde el CNMH nos unimos a los amigos y familiares de Silvia, Josué, Saúl y Miguel Ángel, y hoy los recordamos a ellos junto a los cientos de periodistas y miles de campesinos que han sido asesinados por diferentes grupos armados en la búsqueda de la verdad y la defensa de sus territorios.