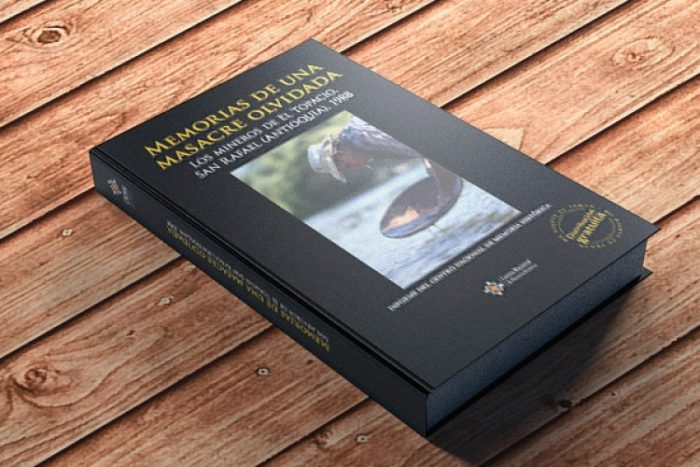

Lanzamiento de El Topacio, una masacre olvidada

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

22 Jul 2016

Lanzamiento de El Topacio, una masacre olvidada

El lanzamiento de este informe se llevará a cabo el 28 de julio a las 7:00 p.m. en el parque principal de San Rafael, Antioquia.

- Esta investigación reconstruye la masacre de 14 mineros de la vereda El Topacio ocurrida entre el 12 y 14 de junio de 1988. Un hecho que no ha recibido la atención que se merece a pesar de ser un hito en la memoria de los habitantes de la región.

- La década de los 80 es una de las más violentas en el país: 182 masacres dejaron 1.242 víctimas. Tan solo en el año de 1988 se registraron 64 masacres.

Memorias de una masacre olvidada, la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, reconstruye la masacre de 14 mineros de la vereda El Topacio (municipio de San Rafael, Antioquia) ocurrida entre el 12 y 14 de junio de 1988 a manos de un grupo de hombres armados vestidos con prendas camufladas. Las víctimas de este hecho fueron secuestradas, descuartizadas y arrojadas al río Nare. El 20 de junio se hallaron partes de los cuerpos desmembrados, y luego las trasladaron en helicóptero hasta el cementerio de San Rafael. La vereda se vació: todos sus habitantes, unas 500 personas, huyeron al casco urbano o a otros municipios.

La década de 1980 es conocida como una de las más violentas en el país: 182 masacres dejaron 1.242 víctimas. Pero el pico más atroz se dio en 1988 con el registro de 64 masacres, entre las que se cuentan algunas tan conocidas como las de las fincas Honduras y la Negra, Mejor Esquina, Coquitos y Segovia. La masacre de El Topacio, aunque ocurrió el mismo año, no ha recibido la misma atención a pesar de ser un hito en la memoria de los habitantes de la región.

Este informe se convierte en una forma de recordar y llamar la atención sobre un hecho marcado por la crueldad y la sevicia que no debe ser olvidado jamás. Este trabajo es el resultado de un proceso de construcción de memoria sobre la masacre ocurrida en El Topacio que se llevó a cabo con los familiares, allegados de las víctimas y habitantes del municipio de San Rafael, por lo que recoge sus voces y su tono. Por medio de estas fuentes se pudo reconstruir los años de terror que vivieron los habitantes de San Rafael, atrapados entre la presencia histórica de las Farc y dos oleadas de llegada de los paramilitares, primero a fines de los años ochenta y luego a fines de los noventa y comienzos del 2000.

La investigación da cuenta del modo en que esta masacre se inscribió en el exterminio de la Unión Patriótica, en la estigmatización de los habitantes de las veredas del cañón del río Nare como auxiliadores de las Farc y en la descripción de los procesos penal y contencioso administrativo contra algunos miembros del Ejército en este hecho.

El proceso judicial que se abrió en su oportunidad no dio frutos e igual suerte han corrido las investigaciones que a partir de 2010 la Fiscalía inició y que aún hoy, casi 30 años después, no arrojan resultados ni responsables.

El informe cierra con varias recomendaciones. Entre otras, llama al Estado a preservar los archivos de todo tipo que puedan contribuir al esclarecimiento; a las Farc a reconocer las infracciones al DIH que cometieron; y a las empresas de energía a aceptar su culpa en los impactos generados por la construcción de las hidroeléctricas. Además, pide a la justicia esclarecer tanto la relación entre los paramilitares y el Ejército, como los hechos ocurridos.

MÁS INFORMACIÓN:

Tatiana Peláez. Comunicadora del CNMH

Celular: 300 657 0140

Correo electrónico:

tatiana.pelaez@https:https://centrodememoriahistorica.gov.co