El Mochuelo vuela hasta Bogotá: así es su parada en el Museo Nacional

Autor

CNMH

Foto

La estructura de la exposición tiene forma de rollo cinematográfico, una especie de espiral sobre la que se van descubriendo las temáticas y dispositivos museográficos. Foto: Cortesía Museo Nacional de Colombia.

Publicado

21 agosto 2023

El Mochuelo vuela hasta Bogotá: así es su parada en el Museo Nacional

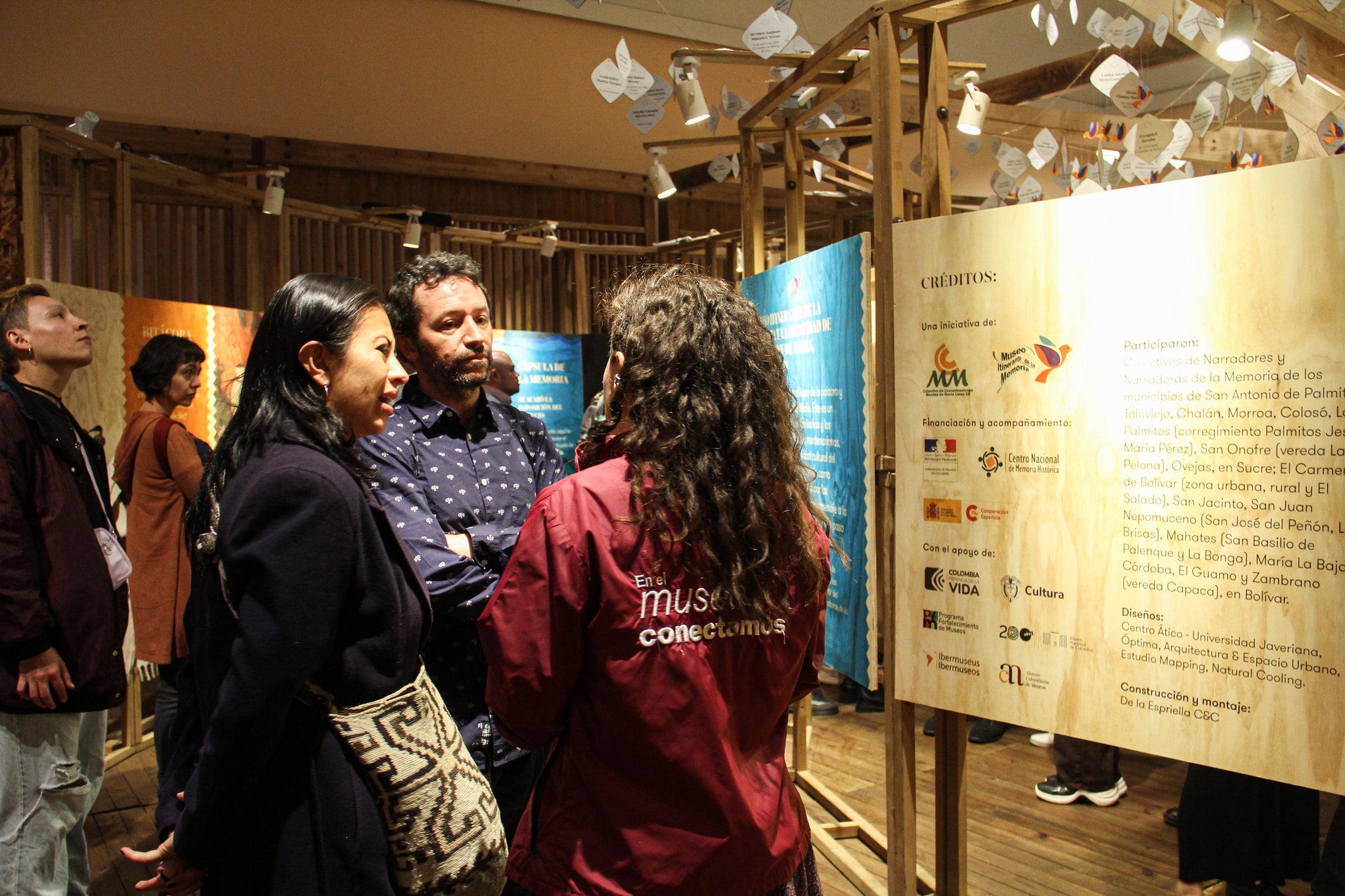

La exposición del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María llega a la capital del país en el marco de los 200 años de la primera institución museal de Colombia.

Como el mochuelo que es, algo tenía que volar. Son 800 nombres los que planean sobre la estructura con forma de espiral; 800 nombres de personas asesinadas, junto al lugar donde ocurrió el asesinato y la edad que tenían por entonces, escritos sobre una lluvia de papeles blancos. «Aquí hay 800, porque no nos daba el espíritu para poner más. El follaje no nos gusta mucho», dice Soraya Bayuelo, una de las lideresas más reconocidas de los Montes de María, y lo remata con una sonrisa.

Fuerte y claro, Bayuelo habla en un recorrido nocturno guiado en el Museo Nacional. El Mochuelo —el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María— llegó hasta la institución museal más antigua del país. Allí anidará durante varios meses, para que colombianos y extranjeros conozcan de cerca la historia de esta región del país que es montaña, río y mar; que no solo vivió la guerra, sino también tiempos de alegría. Que históricamente ha amenizado sus días con música, y que vio nacer a virtuosos de la composición como Adolfo Pacheco.

La historia de este nuevo vuelo está relacionada con el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María, que nació, a su vez, de la Casa de la Cultura. «Queríamos cambiar el mundo. Creíamos que la cultura, el arte y la comunicación podían cambiar situaciones como la guerra», dice Bayuelo. Y lo hicieron. Les enseñaron a los niños y a las niñas, para que no fueran a la guerra, cómo se hace una película, una animación. Pusieron a hablar al mochuelo, el pájaro de su tierra, a un ojo de agua y a una morrocoya: los tres personajes narran la historia de los Montes de María antes del conflicto armado.

#ElMochueloEnBogotá🐦| Entre cantos montemarianos, acompañamos la inauguración del vuelo de ‘El Mochuelo’, que anida en el @museonacionalco. El Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María es liderado por la corporación colectiva @cmontesdemaria. pic.twitter.com/xzoUvHYd3P

— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) June 15, 2023

El Mochuelo es una plataforma de comunicación soportada fundamentalmente en lo audiovisual, en la fotografía, en el tejido y en el canto. «Cuando nos mandaron al silencio, dijimos: “¿Qué hacemos?”». Pues actuaron. En el año 2000, cuando estallaron cuatro bombas en los Montes de María y la violencia fue aún más lejos, la comunidad empezó a irse a dormir a las cinco de la tarde. En esa época, cuando los habitantes confundían el sonido de los mangos y otras frutas que caían sobre los techos de zinc con el de las balas, tomaron una decisión trascendental: hacer un acto de resistencia.

Así, abrieron un mantel en una casa del pueblo y proyectaron Estación central de Brasil, —película que había estado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI)— y que les entregó Yolanda Pupo de Mogollón, quien fue presidenta de la junta directiva del evento cinematográfico. «No dijimos nada por los canales, pero el voz a voz… nos vieron poniendo video beam y un picó. Queríamos que no viniera tanta gente y vinieron como 300 personas muertas del susto, por supuesto», recuerda Bayuelo.

La guerra amenaza, pero no siempre paraliza. Hay voluntades que no controla, menos a gente que sabe de pájaros, de volar. Los montemarianos descubrieron, escondidos, que el cine «era importante para la movilización social, para decirles a los violentos que la noche era nuestra, que el espacio público era nuestro». En el 2003, el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María ganó el Premio Nacional de Paz. «Nos dio tremendo susto, porque ahora sí iban a saber qué estábamos haciendo», suelta Soraya, y de nuevo se ríe.

Son 800 nombres sobre papel blanco los que ‘vuelan’ sobre El Mochuelo, y que identifican a algunos de los asesinados y desaparecidos de los Montes de María. Foto: Cortesía Museo Nacional de Colombia.

El pájaro alza el vuelo

Durante años, los habitantes de los Montes de María acumularon material que la misma comunidad creaba. Bayuelo recuerda: «¿Qué hacemos? Bueno, esto tiene que ponerse en algún lado». Debían ser quince galerías, una por cada municipio de los Montes de María. Entonces debía ser algo liviano, que volara… como un pájaro. «¡El Mochuelo!». El mochuelo, aquel pájaro al que le compuso Adolfo Pacheco, de pico’e maíz y ojos negros brillantinos:

Esclavo negro, cantá,

Entoná tu melodía,

Canta con seguridad

Como anteriormente hacías

Cuando tenías libertad

En los Montes de María.

De esta estrofa nació el guion museológico de El vuelo de El Mochuelo. De los Montes de María a Bogotá, como se denomina la exposición temporal que aloja el Museo Nacional. «Por ahí va esta historia, este va a ser el guion de esta película. Es como si fuera un carrete de cine», dice Bayuelo. Al subir la mirada, la estructura revela ese espiral que ahora cobra sentido. En círculos concéntricos comienzan a aparecer dispositivos museográficos, como un telar que soporta tres líneas de tiempo paralelas: una que muestra lo que pasaba en Colombia durante esos años, otra los hitos regionales y otra los locales.

Tal vez te interese: Braille, cerámica y acuarela: así se moldea un mural para el Museo de Memoria de Colombia

También se atraviesa por el dolor de las mujeres, cuyos cuerpos fueron vulnerados. Según Bayuelo, «más de 1.700 mujeres se atrevieron a documentar el caso e hicieron el primer informe que entregó el Caribe colombiano sobre violencia de género a la Comisión de la Verdad, en Cartagena».

En El Mochuelo se transita por el recuerdo de la masacre de Las Brisas, equívoca y popularmente llamada «de Mampuján»: «la masacre fue en Las Brisas y el desplazamiento en Mampuján», aclara la lideresa social. En ese corredor estratégico que conecta San Juan Nepomuceno con Mampuján, en el año 2000, los paramilitares torturaron y asesinaron a doce campesinos. Los dibujos en carboncillo del artista Rafael Posso, quien recogió y transportó los cuerpos a su pueblo, en su burro, recuerdan lo sucedido.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional