09 Sep 2015<\/span>\n

“,”class”:”creditospost”,”css”:””}}]}]}],”name”:”Plantilla_p1″},{“type”:”section”,”props”:{“style”:”default”,”width”:”xsmall”,”vertical_align”:”middle”,”title_position”:”top-left”,”title_rotation”:”left”,”title_breakpoint”:”xl”,”image_position”:”center-center”,”text_color”:””,”width_expand”:””,”height”:””,”padding”:””,”header_transparent”:””,”animation”:””},”children”:[{“type”:”row”,”props”:{“layout”:”1-1″,”breakpoint”:”m”,”fixed_width”:”large”,”column_gap”:””,”row_gap”:””,”width”:””,”width_expand”:””,”height”:””,”margin”:””},”children”:[{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””,”vertical_align”:””,”style”:””,”text_color”:””,”padding”:””},”children”:[{“type”:”headline”,”props”:{“title_element”:”h2″,”title_style”:””,”title_decoration”:””,”title_font_family”:”secondary”,”title_color”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”margin”:”small”,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”text_align”:”left”,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””,”content”:”La cartograf\u00eda del conflicto armado en la Sierra Nevada”,”margin_remove_top”:true,”class”:”titulopost”,”css”:”.el-element{font-weight:bolder; margin-top:-50px!important;}”}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”text_style”:”lead”,”text_color”:””,”text_size”:””,”column”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”text_align”:””,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””,”content”:”

Desde el 2013, el equipo de enfoque \u00e9tnico del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica (CNMH) inici\u00f3 un proceso con la organizaci\u00f3n Wiwa Golcushe Tayrona, que agrupa a varias comunidades de esta etnia de La Guajira y Magdalena, para documentar la afectaci\u00f3n de sus territorios por parte de los grupos armados, la siembra de cultivos il\u00edcitos, los megaproyectos, la guaquer\u00eda y la tala indiscriminada de bosques. Factores que en muchos casos han da\u00f1ado o perjudicado sus sitios sagrados.<\/p>“,”class”:”resumenpost”}},{“type”:”divider”,”props”:{“divider_element”:”hr”,”divider_style”:””,”divider_align”:””,”divider_align_breakpoint”:””,”divider_align_fallback”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”margin”:””,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”text_style”:””,”text_color”:””,”text_size”:””,”column”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”text_align”:””,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””,”content”:”

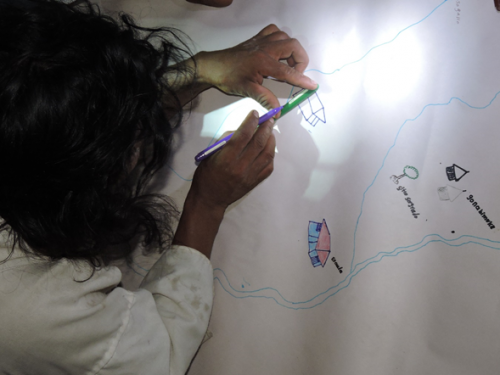

Para entender c\u00f3mo el territorio ha sido afectado y c\u00f3mo se ha convertido en v\u00edctima del conflicto armado, un grupo de 10 j\u00f3venes locales recorren campos, r\u00edos y monta\u00f1as para construir una cartograf\u00eda sagrada. \u201cEllos hacen los recorridos acompa\u00f1ados de los mamos, visitan esos lugares que fueron afectados en sus territorios sagrados y luego plasman esa realidad en un dibujo. Esa cartograf\u00eda social nosotros la traemos a Bogot\u00e1, la escaneamos y digitalizamos. Al terminar el proceso queremos crear un mapa completo del territorio para que toda la organizaci\u00f3n Wiwa lo conozca y las personas ajenas a esta etnia los respete y no los invada\u201d explica Julio Enrique Cortes, encargado de la georreferenciaci\u00f3n en el CNMH.<\/p>\n

Durante el \u00faltimo encuentro realizado el 25, 26 y 27 de agosto, los investigadores locales del proyecto hicieron un nuevo recorrido por algunos los lugares de la cuenca del r\u00edo Tapias, afectados por la guaquer\u00eda, la tala indiscriminada, los cultivos de coca para el narcotr\u00e1fico y las fumigaciones. Un lugar en el que los da\u00f1os ambientales saltan a la vista: ning\u00fan r\u00edo de la zona tiene agua, hay m\u00faltiples incendios y contin\u00faa la tala de \u00e1rboles sin ning\u00fan control de la autoridad ambiental a pesar de las denuncias de la comunidad.<\/p>\n

\u201cEsperamos que la forma de c\u00f3mo se comience a estructurar la cartograf\u00eda sagrada permita la protecci\u00f3n de nuestra tierra y la articulaci\u00f3n de una educaci\u00f3n interna y externa de nuestra visi\u00f3n del territorio\u201d expresa Yeismith Armenta, coordinador del proceso de memoria hist\u00f3rica de los Wiwa.\u00a0<\/p>\n

Esta visita mostr\u00f3 una de las caras de la afectaci\u00f3n al territorio Wiwa, pero son m\u00faltiples los factores que han afectado a la Sierra. En otras cuencas, como los de La Laguna y El Lim\u00f3n, se han documentado da\u00f1os por combates de actores armados y desplazamientos masivos, adem\u00e1s, la comunidad asegura que la instalaci\u00f3n de la Base de Alta Monta\u00f1a ya no permite el ingreso de los mamos a algunos de sus lugares sagrados.\u00a0Adem\u00e1s explican que\u00a0los megaproyectos del Puerto Brisa y la represa del R\u00edo Rancher\u00eda, hoy limitan el acceso de los ind\u00edgenas a su territorio ancestral para poder hacer los pagamentos que garantizan su equilibrio ambiental y espiritual.<\/p>\n

\u201cLa cartograf\u00eda establecer\u00e1 una ruta no solo para manifestar una inconformidad de lo que hemos vivido dentro del territorio, sino que es un llamado a que se tenga en cuenta que los da\u00f1os dentro de la Sierra no son un tema aislado, es una afectaci\u00f3n general que est\u00e1 causando una desequilibrio en todo el mundo\u201d. Es la reflexi\u00f3n final que nos deja Yeismith para respetar a otra v\u00edctima silenciosa del conflicto armado, el medio ambiente.<\/p>“}},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”text_style”:””,”text_color”:””,”text_size”:””,”column”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”text_align”:””,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””,”content”:”

“}},{“type”:”slider”,”props”:{“show_title”:true,”show_meta”:true,”show_content”:true,”show_link”:true,”slider_width”:”fixed”,”slider_width_default”:”1-1″,”slider_width_medium”:””,”slider_min_height”:300,”slider_gap”:”default”,”slider_autoplay_pause”:true,”nav”:”dotnav”,”nav_align”:”center”,”nav_breakpoint”:”s”,”slidenav”:”default”,”slidenav_margin”:”medium”,”slidenav_breakpoint”:”s”,”slidenav_outside_breakpoint”:”xl”,”overlay_mode”:”cover”,”overlay_position”:”center”,”overlay_transition”:”fade”,”title_element”:”h3″,”meta_style”:”meta”,”meta_align”:”below-title”,”link_text”:”Read more”,”link_style”:”default”,”text_align”:”center”,”margin”:”default”,”slider_height”:””,”slider_width_small”:””,”slider_width_large”:””,”slider_width_xlarge”:””,”nav_margin”:””,”nav_color”:””,”slidenav_color”:””,”slidenav_outside_color”:””,”overlay_style”:””,”text_color”:””,”overlay_padding”:””,”overlay_margin”:””,”overlay_maxwidth”:””,”image_transition”:””,”title_transition”:””,”title_style”:””,”title_decoration”:””,”title_font_family”:””,”title_color”:””,”title_margin”:””,”meta_transition”:””,”meta_color”:””,”meta_margin”:””,”content_transition”:””,”content_style”:””,”content_margin”:””,”link_type”:””,”link_transition”:””,”link_size”:””,”link_margin”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””},”children”:[{“type”:”slider_item”,”props”:{“text_color”:””,”image”:”\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/an138-4-1.jpg”}},{“type”:”slider_item”,”props”:{“text_color”:””,”image”:”\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/an138-4-2.jpg”}},{“type”:”slider_item”,”props”:{“text_color”:””,”image”:”\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/an138-4-3.jpg”}},{“type”:”slider_item”,”props”:{“text_color”:””,”image”:”\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/an138-4-4.jpg”}},{“type”:”slider_item”,”props”:{“text_color”:””,”image”:”\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/an138-4-5.png”}},{“type”:”slider_item”,”props”:{“text_color”:””,”image”:”\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/an138-4-6.png”}},{“type”:”slider_item”,”props”:{“text_color”:””,”image”:”\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/an138-4-7-e1583238581865.png”}}]},{“type”:”text”,”props”:{“margin”:”default”,”column_breakpoint”:”m”,”text_style”:””,”text_color”:””,”text_size”:””,”column”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”text_align”:””,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””,”content”:”

Publicado en\u00a0Noticias CNMH<\/a><\/p>“}}]}]}],”name”:”Plantilla_p6″},{“type”:”section”,”props”:{“style”:”default”,”width”:”default”,”vertical_align”:”middle”,”title_position”:”top-left”,”title_rotation”:”left”,”title_breakpoint”:”xl”,”image_position”:”center-center”,”text_color”:””,”width_expand”:””,”height”:””,”padding”:””,”header_transparent”:””,”animation”:””,”class”:”d-none”,”css”:””},”children”:[{“type”:”row”,”props”:{“layout”:”1-1″,”breakpoint”:”m”,”fixed_width”:”large”,”column_gap”:””,”row_gap”:””,”width”:””,”width_expand”:””,”height”:””,”margin”:””},”children”:[{“type”:”column”,”props”:{“image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””,”vertical_align”:””,”style”:””,”text_color”:””,”padding”:””},”children”:[{“type”:”divider”,”props”:{“divider_element”:”hr”,”divider_style”:””,”divider_align”:””,”divider_align_breakpoint”:””,”divider_align_fallback”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”margin”:”medium”,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””,”margin_remove_bottom”:true}},{“type”:”subnav”,”props”:{“subnav_style”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”margin”:”small”,”maxwidth”:”xxlarge”,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”text_align”:””,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””,”css”:”.el-content,\n.el-link{ \n Color: #f6a634; \n}”},”children”:[{“type”:”subnav_item”,”props”:{“content”:”cartograf\u00eda”}},{“type”:”subnav_item”,”props”:{“content”:”Conflicto Armado”}},{“type”:”subnav_item”,”props”:{“content”:” Sierra Nevad”}}]},{“type”:”divider”,”props”:{“divider_element”:”hr”,”divider_style”:””,”divider_align”:””,”divider_align_breakpoint”:””,”divider_align_fallback”:””,”position”:””,”position_z_index”:””,”margin”:”remove-vertical”,”maxwidth”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”block_align”:””,”block_align_breakpoint”:””,”block_align_fallback”:””,”animation”:””,”visibility”:””}}]}]}],”name”:”Plantilla_p5″}],”version”:”1.22.6″,”type”:”layout”,”props”:[]} –>