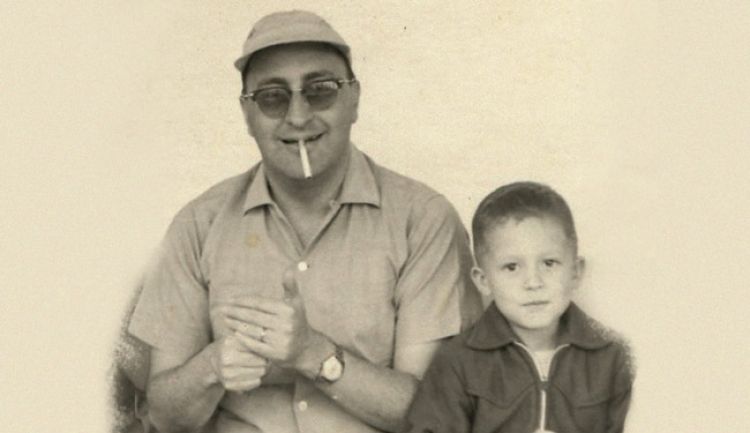

No olvidamos a Héctor Abad Gómez

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

pajareradelmedio.blogspot.com

Publicado

27 Ago 2015

No olvidamos a Héctor Abad Gómez

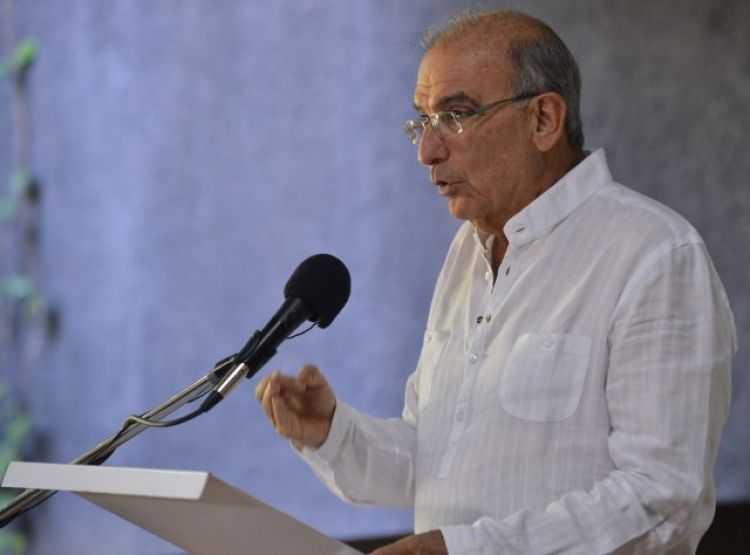

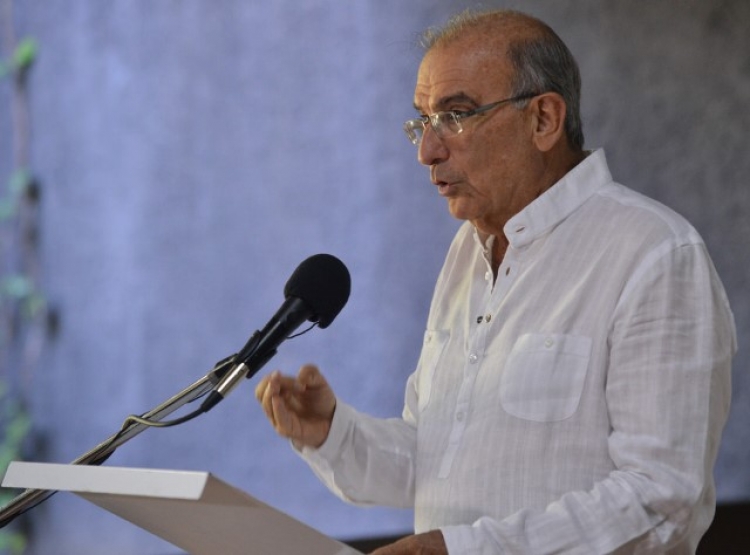

El 25 de agosto de 1987 fue asesinado el médico Héctor Abad Gómez. En el centro de Medellín un sicario silenció su vida, la de este hombre que tanto luchó por la defensa de los derechos humanos en Antioquia y el país. Su asesinato habría sido perpetrado por fuerzas oscuras del Estado y el paramilitarismo. Veintiocho años después lo recordamos a través de un fragmento del libro “El olvido que seremos”, escrito por su hijo Héctor Abad Faciolince.

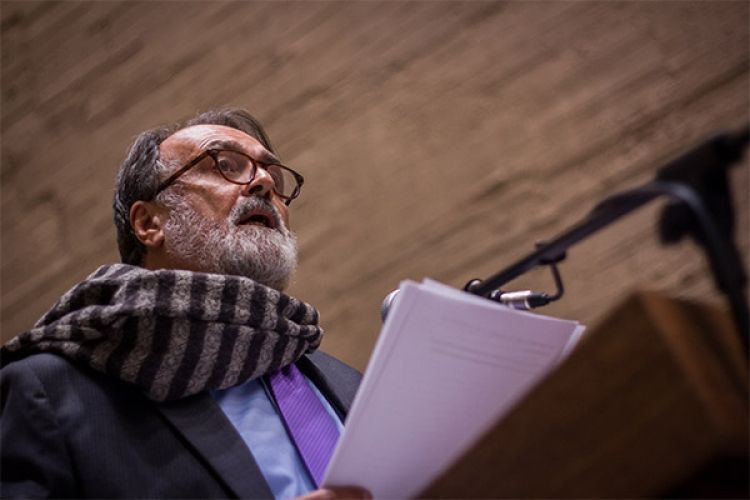

“Todos estamos condenados al polvo y al olvido, y las personas a quienes yo he evocado en este libro o ya están muertas o están a punto de morir como mucho morirán quiero decir, moriremos- al cabo de unos años que no pueden contarse en siglos sino en decenios. ‘Ayer se fue, mañana no ha llegado, / hoy se está yendo sin parar un punto, / soy un fue, y un será, y un es cansado…’ decía Quevedo al referirse a la fugacidad de nuestra existencia, encaminada siempre ineluctablemente hacia ese momento en que dejaremos de ser.

Sobrevivimos por unos frágiles años, todavía, después de muertos, en la memoria de otros, pero también esa memoria personal, con cada instante que pasa, está siempre más cerca de desaparecer. Los libros son un simulacro de recuerdo, una prótesis para recordar, un intento desesperado por hacer un poco más perdurable lo que es irremediablemente finito.

Todas estas personas con las que está tejida la trama más entrañable de mi memoria, todas esas presencias que fueron mi infancia y mi juventud, o ya desaparecieron, y son solo fantasmas, o vamos camino de desaparecer, y somos proyectos de espectros que todavía se mueven por el mundo. En breve todas estas personas de carne y hueso, todos estos amigos y parientes a quienes tanto quiero, todos esos enemigos que devotamente me odian, no serán más reales que cualquier personaje de ficción, y tendrán su misma consistencia fantasmal de evocaciones y espectros, y eso en el mejor de los casos, pues de la mayoría de ellos no quedará sino un puñado de polvo y la inscripción de una lápida cuyas letras se irán borrando en el cementerio.

Visto en perspectiva, como el tiempo del recuerdo vivido es tan corto, si juzgamos sabiamente, “ya somos el olvido que seremos”, como decía Borges. Para él este olvido y ese polvo elemental en el que nos convertiremos eran un consuelo “bajo el indiferente azul del Cielo”. Si el cielo, como parece, es indiferente a todas nuestras alegrías y a todas nuestras desgracias, si al universo le tiene sin cuidado que existan hombres o no, volver a integrarnos a la nada de la que vinimos es, sí, la peor desgracia, pero al mismo tiempo, también, el mayor alivio y el único descanso, pues ya no sufrimos con la tragedia, que es la conciencia del dolor y de la muerte de las personas que amamos.

Aunque puedo creerlo, no quiero imaginar el momento doloroso en que también las personas que más quiero -hijos, mujeres, amigos, parientes- dejarán de existir, que será el momento, también, en que yo dejaré de vivir, como recuerdo vívido de alguien, definitivamente. Mi padre tampoco supo, ni quiso saber, cuándo moriría yo. Lo que sí sabía, y ese, quizá, es otro de nuestros frágiles consuelos, es que yo lo iba a recordar siempre, y que lucharía por rescatarlo del olvido al menos por unos cuantos años más, que no sé cuánto duren, con el poder evocador de las palabras.

Si las palabras transmiten en parte nuestras ideas, nuestros recuerdos y nuestros pensamientos -y no hemos encontrado hasta ahora un vehículo mejor para hacerlo, tanto que todavía hay quienes confunden lenguaje y pensamiento-, si las palabras trazan un mapa aproximado de nuestra mente, buena parte de mi memoria se ha trasladado a este libro, y como todos los hombres somos hermanos, en cierto sentido, porque lo que pensamos y decimos se parece, porque nuestra manera de sentir es casi idéntica, espero tener en ustedes, lectores, unos aliados, unos cómplices, capaces de resonar con las mismas cuerdas en esa caja oscura del alma, tan parecida en todos, que es la mente que comparte nuestra especie.

‘¡Recuerdo el alma dormida!’, así empieza uno de los mayores poemas castellanos, que es la primera inspiración de este libro, porque es también un homenaje a la memoria y a la vida de un padre ejemplar. Lo que yo buscaba era eso: que mis memorias más hondas despertaran. Y si mis recuerdos entran en armonía con algunos de ustedes, y si lo que yo he sentido (y dejaré de sentir) es comprensible e identificable con algo que ustedes también sienten o han sentido, entonces este olvido que seremos puede postergarse por un instante más, en el fugaz reverberar de sus neuronas, gracias a los ojos, pocos o muchos, que alguna vez se detengan en estas letras”.