“Hoy vamos a hablar aquí en Bogotá de una historia dolorosa pero poco conocida. Debemos hacerla pública, para cumplir con el compromiso que tiene el CNMH y el compromiso que tenemos como sociedad con todas las víctimas, y muy especialmente con aquellas que fueron las más duramente golpeadas, pero que han sido las menos visibilizadas y reconocidas. Con este informe titulado Textos corporales de la crueldad: memoria histórica y antropología forense, pretendemos romper el silencio sobre uno de los muchos crímenes que afectaron a la población caqueteña, hace ya 13 años.

El informe es un ejercicio de memoria histórica que tiene como escenario la Inspección de Puerto Torres, perteneciente al municipio de Belén de los Andaquíes . No obstante, estas páginas esclarecen una historia atroz: la que subyace a la muerte, el rastreo y la exhumación de 36 cuerpos hallados por el CTI de la Fiscalía en 2001 en Puerto Torres,. Y relata las acciones del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se instaló en el año 2000 en medio de una población con poco más de 500 habitantes para crear allí lo que por su estructura y funcionamiento puede ser designado como una “escuela de la muerte”: un lugar cuya existencia estuvo atada a otros modos de violencia no menos infames: el confinamiento y amedrentamiento de la población, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas.

Durante el proceso de paz del presidente Pastrana, al tiempo que se abrió una “zona de despeje” que para muchos entregó el norte del Caquetá al control de la guerrilla durante las negociaciones, el sur del Departamento fue literalmente “tomado” por el paramilitarismo, por varios frentes cuyos miembros provenían de Urabá y de otras regiones del norte del país. De tal manera, la región sufrió una nueva Conquista, que la dividió en dos, sin que se produjera un enfrentamiento directo entre ese norte “despejado” para la guerrilla y ese sur “tomado” por el paramilitarismo, sino a través de la población civil, que en medio de tan peligroso escenario fue duramente estigmatizada y victimizada, como le ha sucedido a tantas otras poblaciones en medio de la guerra.

En Puerto Torres —uno de los lugares afectados por la violencia paramilitar que se desencadenó en ese entonces en el sur del Caquetá—, toda la población fue vulnerada por parte de los paramilitares del Frente Sur Andaquíes. La suya fue una incursión prolongada que, en contra de lo aducido por este actor armado en otros territorios del país, no estuvo asociada a la expulsión de otro actor armado preestablecido o al previo señalamiento de sus habitantes como colaboradores de la guerrilla, sino al aprovechamiento de la condición marginal de este pueblo en la guerra para instalar con libertad oprobiosos mecanismos de terror. El confinamiento y el silencio impuestos a los habitantes de Puerto Torres, la convivencia forzada en sus casas con los verdugos, el desfile de la muerte por sus calles, la profanación de la escuela que de espacio de enseñanza ciudadana fue convertida en una escuela de la crueldad y la conversión en calabozo de la casa cural, son solo algunos de los hechos que dan cuenta de la violencia cotidiana sufrida por los belemitas de esta zona, en donde un pequeño caserío terminó “convertido en un gran cementerio con iglesia, escuela y campo de fútbol”, como lo refiere la investigadora Helka Quevedo, relatora de este informe.

La deshumanización, en un contexto de guerra degradada, llegó a extremos casi inimaginables en Puerto Torres, tanto por el carácter despiadado de los perpetradores como por el daño infligido a las víctimas. Allí, la tortura y la desaparición forzada fueron convertidas en rutina por parte de los emisarios de la muerte.

El perfil y el talante del victimario se revelaron en esta investigación, y de qué manera, en los cuerpos mismos de sus víctimas. La violencia ejecutada con crueldad y sevicia dejó huellas indelebles sobre los cuerpos o lo que quedó de ellos. Pero en este caso no solo hablaron los cuerpos. También la figura del victimario fue escuchada directamente en esta investigación, en la medida en que contribuyó a reconstruir, a partir de su propio conocimiento, el mapa de las atrocidades cometidas. Es uno de esos pocos casos de colaboración efectiva en el esclarecimiento por parte de los perpetradores.

Los 36 cuerpos exhumados en 2001 corresponden a 36 personas desaparecidas, de las cuales solo se han podido identificar plenamente 9. Lo que nos lleva a indagar acerca del significado de la desaparición forzada, ese reto enorme de vivir a la espera de respuestas, o a vivir en una altísima proporción de casos sin respuestas.

En primer lugar, hay que decir que la desaparición forzada es un evento con resonancias comunitarias: los amigos, los parientes, los vecinos… todo el mundo termina afectado. Obliga a las personas del entorno familiar a cambiar sus proyectos de vida. La desaparición forzada, pudiera decirse, es una especie de herida abierta en la sociedad, en la familia, en los círculos sociales, políticos y culturales de los sobrevivientes.

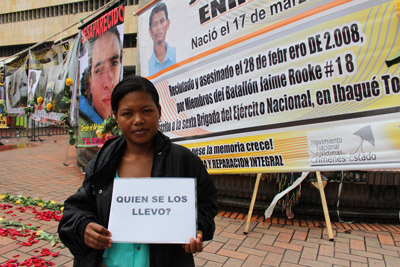

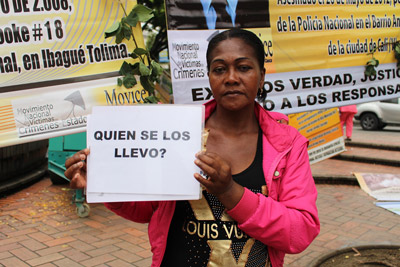

En segundo lugar, y por más doloroso que sea reconocerlo, la desaparición forzada dificulta la construcción de empatías sociales. La sociedad reacciona con cierta diligencia frente a la certeza, pero no frente a la incertidumbre. El desaparecido es socialmente una categoría difícil de precisar. Se configura como un no lugar: no está entre los vivos, no está entre los muertos. ¿Qué es entonces para la sociedad un desaparecido? El desaparecido es un sujeto “puesto bajo sospecha”. Para muchísimas de las personas que no han vivido el conflicto armado, que lo observan desde la distancia, el desaparecido es alguien que huye, es alguien que se esconde, o es alguien que abandona su hogar. Es una figura cercana a la del ilegal… No se inscribe claramente en el horizonte de las víctimas, puesto que carece de los criterios usuales de reconocimiento de una víctima; a saber: la materialidad del cadáver y la evidencia de una acción violenta cometida contra él.

Sin embargo, a partir de múltiples experiencias internacionales se ha podido establecer “la triple condición que implica la categoría desaparecido: la falta de un cuerpo, la falta de un momento de duelo y la de una sepultura” (Ludmila Da silva, “Sin cuerpo, sin tumba. Memorias sobre una muerte inconclusa”). Por años se extiende el dolor en el círculo cercano de la víctima, que espera, busca, espera, busca… (Ludmila Da Silva). La indeterminación dificulta la elaboración y el cierre del duelo.

En este contexto, el acompañamiento de la memoria se propone romper esa imagen distorsionada e interpelar a la sociedad o a la institucionalidad ausente o cómplice a hacerse cargo de su responsabilidad y solidaridad con quienes a menudo quedan solos en su ansiedad y su sufrimiento.

(Como lo ha dicho Sylvia Karl en “Rehumanizing the Disappeared”): En los discursos y prácticas de la desaparición forzada todavía predomina, más que una memoria colectiva o nacional, una contramemoria: la negación. De ahí que los objetos, las huellas, las pancartas, las fotos con los rostros de los desaparecidos, las siembras de árboles… cobren tanta importancia como elementos de recomposición de la identidad perdida o suspendida. El clamor por la verdad y la memoria, por la rehumanización, es la exigencia más vigorosa de esta forma de victimización. Cremar, enterrar, despedir, son rituales social y psicológicamente necesarios en la narrativa de los sobrevivientes.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad muy asociado a las dictaduras; por eso, en un país como Colombia —internacionalmente identificado como país de democracia— ha sido muy difícil visibilizarlo, pese a que su grado de ocurrencia y magnitud es totalmente comparable con esas experiencias extremas.

Por otro lado, la presencia cotidiana de los actores armados o de actores sociales o políticos involucrados en la violencia, y las tensiones comunitarias, son factores que inciden en la posibilidad de romper o no el silencio. El miedo a la violencia reiterada genera autocensura. El escenario regional tiende, por tanto, a ser mucho más limitante sobre la acción y la palabra que el espacio nacional, en el cual se encuentran variados recursos de conocimiento, de contactos y apoyos legales o políticos, incluso internacionales. El lanzamiento del informe en Florencia y Puerto Torres nos mostró lo importante que es para los familiares poder compartir las emociones y sentir el apoyo de organizaciones o instituciones de otras regiones. Una de las familias comentó allí: “nos sorprendió que hubiera gente de otros lugares que sin conocernos se interesara por nosotros, por nuestro dolor”.

El propósito del CNMH al hacer la triple presentación pública de este informe, en Florencia, en Puerto Torres, y hoy en Bogotá, responde al anhelo de fortalecer la capacidad de denuncia de la población que se ha visto afectada por el conflicto armado en la dimensión de la desaparición forzada de personas, y un intento por recuperar los lazos sociales e institucionales trastocados por la violencia y la indiferencia. Frente al silencio forzado, la recuperación de las condiciones para el ejercicio de la palabra es una tarea ineludible de dignificación comunitaria. Volver a hablar o comenzar a hablar es un derecho que todos debemos contribuir a proteger.

Los japoneses tienen la bella y elocuente costumbre de reparar con oro sus cerámicas rotas, resaltando con ello que la historia de los objetos queridos no es algo que se pretenda ocultar sino resaltar. A semejanza de esa práctica, el ejercicio de memoria realizado en Puerto Torres a través de la investigación forense no desaparece ni oculta las heridas sufridas por su población, aquellas que convirtieron a esa inspección en un sitio fantasmal y en un cementerio clandestino, sino que, por el contrario, la memoria de las exhumaciones reconstruye las heridas, las relieva en su sanación como una muestra de resiliencia: esa capacidad que tienen los seres humanos de recuperarse y hacerse más fuertes tras los quebrantos sufridos.

Las exhumaciones realizadas en Puerto Torres han tenido una fuerza desencadenante de investigación y esclarecimiento insospechada. Las instituciones y organizaciones aquí presentes dan cuenta de ello. Se trata de una reconstrucción forense que irradia en el campo judicial, en el de los derechos humanos y en el personal. De hecho, las exhumaciones allí realizadas han sido una oportunidad para desenterrar la violencia y brindarles a sus víctimas la verdad que intentó ser ocultada por los perpetradores; una oportunidad para encontrar la identidad y con ello la historia de los restos inertes; una oportunidad para exhumar a esos seres humanos y darles una sepultura más digna. Las exhumaciones han sido, en ese sentido, una oportunidad para las familias de mitigar el dolor. Lo que sucedió en Puerto Torres sucedió en otros muchos sitios de Colombia que también están en la búsqueda de su cuerpo 36. Nuestro compromiso aquí y allá es acompañar a las víctimas en su dolor, en su coraje y en su búsqueda de la verdad que hoy todavía permanece enterrada.”

Gonzalo Sánchez Gómez