Tres iniciativas de excombatientes que están construyendo paz con arte

Noticia

Autor

Camilo Ara

Fotografía

Camilo Ara

Publicado

18 Feb 2019

Tres iniciativas de excombatientes que están construyendo paz con arte

Los invitamos a recorrer tres proyectos de memoria histórica, que nacieron en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación para exmiembros de las Farc. Un documental, una obra de teatro y unos murales, que narran tres visiones de la vida después de las armas.

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), para excombatientes de las Farc, se han convertido en lugares de encuentro y creación. Allí, algunas personas han dado, literalmente, un paso de las armas al arte para contarle al país que es posible convivir sin hacernos daño, sin matarnos los unos a los otros.

El Centro Nacional de Memoria Historia (CNMH), por medio de las Iniciativas de Memoria, acompañó durante 2018 tres proyectos artísticos desarrollados por excombatientes de esa guerrilla. Con cámaras de video, brochas, pintura y danza, estas personas narraron su pasó de la violencia a la convivencia.

Un documental

-

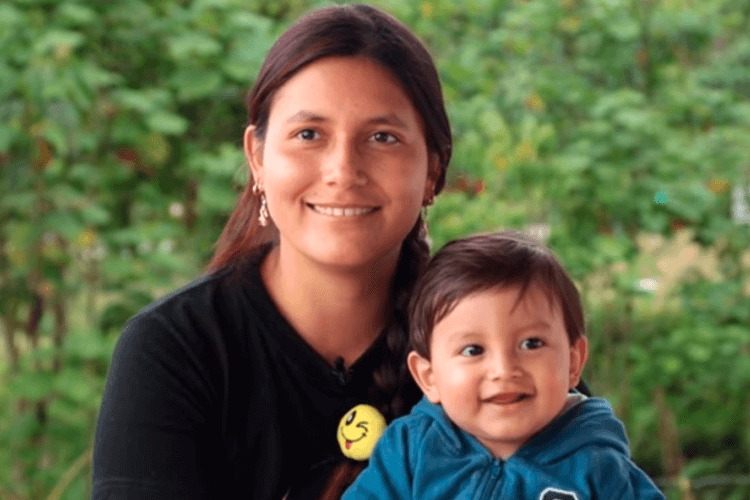

Yorli, excombatiente de las Farc, es una de las protagonistas del documental “Nunca invisibles, mujeres farianas, adiós a la guerra”.

-

Yorli, excombatiente de las Farc, es una de las protagonistas del documental “Nunca invisibles, mujeres farianas, adiós a la guerra”.

-

Yorli, excombatiente de las Farc, es una de las protagonistas del documental “Nunca invisibles, mujeres farianas, adiós a la guerra”.

-

Mural en el parque central de Orito, Arauca.

Una mujer joven sonríe, alza un bebé. Es un niño. También sonríe. Son madre e hijo. Ella relata su historia de vida: el antes, el durante y el después de ingresar a la guerrilla de las Farc, las circunstancias que la llevaron a tomar esa decisión. Sentada, ahí, ahora como excombatiente, comparte sus relatos y hace memoria.

—Nosotras que somos las protagonistas de esta lucha, que hemos estado allí… además de ser mamás también podemos ayudar a construir una sociedad nueva.

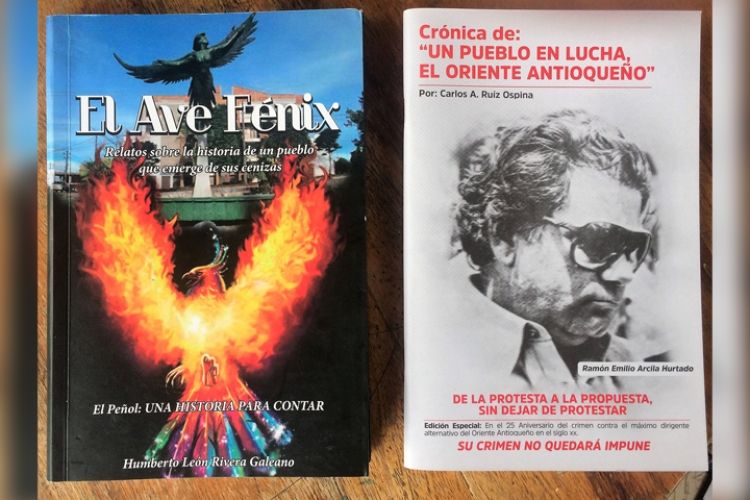

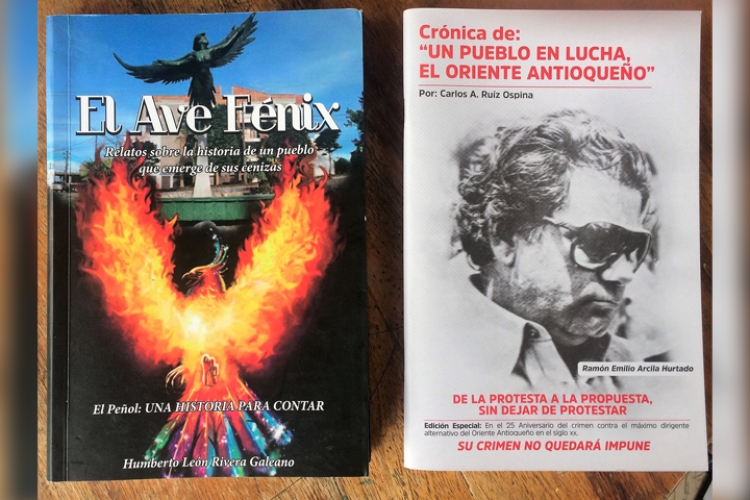

Es Yorli. Habla sin disimulo, mirando fijamente a la persona que la está entrevistando. Su relato, junto al de otras cuatro compañeras y la hija de dos exintegrantes de las Farc, hacen parte del documental “Nunca invisibles: mujeres farianas, adiós a la guerra”. Seis historias de vida y un único propósito: visibilizar las distintas experiencias y trayectorias de las mujeres en la guerra y su paso a la vida civil. El adiós a las armas. Un documental hecho por ellas, producto de un proceso de encuentro, escucha y conversación.

Los acentos marcados, las diferentes entonaciones, dejan ver que son de latitudes distintas. También sus rasgos muestran la diversidad de Colombia: indígena, afro, mestizas. Todas coinciden en que quieren convivir como iguales. Ese mensaje también lo han enviado otras decenas de mujeres que pertenecieron a esa guerrilla. Según el Censo socioeconómico de las FARC, realizado en el 2017 por la Universidad Nacional de Colombia a 10.015 exguerrilleros, las mujeres representaban el 23% en ese grupo armado.

Las memorias de Mariana, Patricia, Esther, Nancy, Yorli y María Alejandrareflejan los deseos de muchos, que vivieron inmersos en confrontaciones armadas. De mujeres que desean convivir en un país en paz, donde quepan las diferencias, donde no se extermine al que piensa diferente. “Nosotras como mujeres nos interesa mucho aportarle la verdad desde lo que fue nuestra vida militante. No todas las mujeres que hicimos parte de las Farc nos alzamos en armas, otras cumplían más unos papeles de tipo político y clandestino, entonces también decidimos que estas mujeres merecían ser reconocidas… Por eso decimos ‘adiós a la guerra’, dejar atrás las armas y hacer política por las vías legales”, explica Liliany Obando, gestora de la iniciativa “Nunca invisibles”.

Vea el documental “Nunca invisibles: mujeres farianas, adiós a la guerra”.

A 750 kilómetros al norte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño (Icononzo, Tolima), donde estas mujeres grabaron “Nunca invisibles”, se encuentra otra experiencia de arte realizada por excombatientes. Está en Arauquita, municipio de Arauca. Allí se escucha en coro decir:

Comenzamos esta noble historia

que pasó en la vida de Colombia.

De la guerra venimos

y a la paz caminamos,

pero para ello reclamamos

nos presten toda su atención…

y al final sólo esperamos

que al comprender lo sucedido,

logremos entre todos…

la reconciliación.

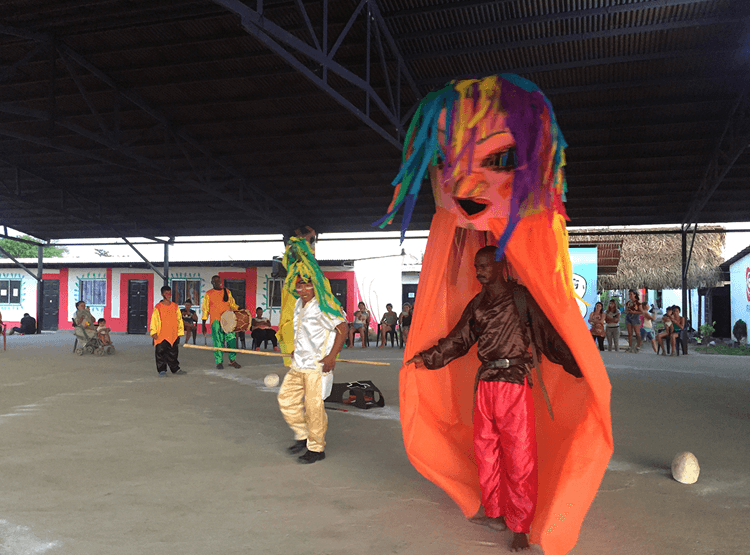

Se trata de la iniciativa de memoria “Desde el arte araucando caminos de reconciliación”, realizada por miembros del ETCR Martín Villa. “Araucando” es un neologismo: una palabra creada por los integrantes de este proyecto, para nombrar lo que hacían en búsqueda de la reconciliación. Una metáfora basada en dejar las armas para empuñar guitarras, tambores y pinturas, que invitan a trabajar desde la diversidad y el reconocimiento del otro a pesar de las contradicciones. “A través de la cultura hemos ido a muchas partes y hemos dado a conocer qué clase de personas somos y no como la humanidad creía que éramos. No somos inhumanos”, dice Alcides Silva, un afro con mostacho y mirada perdida.

Luego de un proceso de formación y reflexión sobre memoria histórica, nació la idea de una obra de teatro. “El montaje es una alegoría de vivencias de la guerra y la paz, en la que se muestran acontecimientos claves de la vida de tres excombatientes en el tránsito hacia este camino: dejación de armas, entrega colectiva de elementos u objetos de guerra y encuentro con sus familias. A través de ellos, van narrando sus vivencias en el marco del conflicto armado, mientras se ven enfrentados al dilema de continuarlo o tomar el camino de la paz”, explican los autores de este proyecto en el cuaderno “Desde el arte araucando caminos de reconciliación”, que también surgió en este proceso.

Richard Díaz, gestor de esta iniciativa de memoria, asegura que “a través del arte podemos aportar a la transformación política y social de país, en este caso de forma coyuntural al proceso de paz que estamos llevando a cabo. El arte ayuda a desinhibirnos; ayuda a terminar con temores de vernos al interior, de reflexionar, de acercarnos al otro. Nos ponemos en los zapatos del otro”.

Vea el vídeo en el siguiente enlace sobre esta iniciativa.

Unos murales

Al otro extremo del país, pasando de norte a sur, en Putumayo, está la fundación Caracolas de Paz. Allí, un grupo de mujeres viene trabajando (de la mano de la fundación Inty Grillos y habitantes del ETCR Heiler Mosquera de La Carmelita) en la iniciativa “La ruta del color y la memoria”: una intervención del espacio público a través de murales, que narran las historias de las personas LGBT en la guerra y que invita a los caminantes a hacer una reflexión sobre la reconciliación y la convivencia. Parte de las mujeres de este grupo se reconocen como mujeres lesbianas víctimas del conflicto armado.

Esta iniciativa posibilitó encuentros entre habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Heiler Mosquera” de La Carmelita, y miembros de los sectores LGBT de Orito, Puerto Asís y Sibundoy. Diálogos que por décadas se pensaron imposibles, que permitieron reconocer los dolores y sufrimientos vividos en la guerra. En esos encuentros se exaltó, principalmente, la apuesta común por construir “una sociedad sin discriminaciones por razones de género, orientación sexual ni ideología política”, explica un cuadernillo que realizó la iniciativa.

Estas galerías a cielo abierto son otra prueba del arte como vehículo sanador de los odios y las marcas de la violencia, como una herramienta para la transformación social. “Este fue el escenario de un encuentro impensado en años atrás, de miradas que se cruzaron en un principio desde los recelos acumulados por la guerra, pero que terminaron en abrazos y sonrisas después de jornadas de trabajo que, desde el juego, el arte y la creatividad, activaron memorias individuales y colectivas que se entrelazaron en la construcción de cuatro murales pintados a múltiples manos”, explica La Ruta del Color y la Memoria.

Las enseñanzas

Durante décadas el país se dividió a causa de la violencia. La guerra nos envolvió en odios, rencores y muerte. Y muchos creyeron que el único camino para lograr sus objetivos, era el exterminio inequívoco de la diferencia. Pero hoy, después de que la guerrilla más longeva de Sudamérica dejó las armas, se abrieron nuevos caminos. Y ejemplo de ello ha sido el trabajo realizado con las experiencias artísticas de los excombatientes por medio de las Iniciativas de Memoria del CNMH.

Estas iniciativas nos han permitido tener “la certeza de la humanidad de los excombatientes y las excombatientes”, como explica Vladimir Melo, coordinador de las Iniciativas de Memoria del CNMH. Y continúa diciendo, que estos proyectos son una oportunidad para “reconocer a los guerreros como seres complejos en sus motivaciones, experiencias, expectativas. La importancia de construir una memoria plural, que integre las voces y los relatos de las distintas personas que han participado en el conflicto armado, para poder escucharnos y hacer viable la paz”.

La semilla ya está sembrada y depende de la voluntad activa de la sociedad en general, para que ese proceso de germinación llegue a buen puerto. “Debemos darnos la oportunidad de escuchar las voces de quienes vivieron la guerra desde el otro lado. Por eso la memoria debe ser una aliada para la paz y la reconciliación; debe ser un puente que permita acercar a las víctimas y a los excombatientes en el propósito de comprender lo que pasó, y así aportar a la verdad, a la justicia, a la reparación simbólica y a la no repetición de los sufrimientos y crímenes que marcaron el doloroso camino del conflicto armado”, concluye Helga Bermúdez, investigadora del CNMH.

Arte, Teatro, Cine, Memoria, Excombatientes, Farc