‘La escuela es fundamental para que niños y niñas no se vinculen a la guerra’: José Luis Campo

Noticia

Autor

Daniel Sarmiento

Fotografía

Daniel Sarmiento

Publicado

11 Feb 2019

‘La escuela es fundamental para que niños y niñas no se vinculen a la guerra’: José Luis Campo

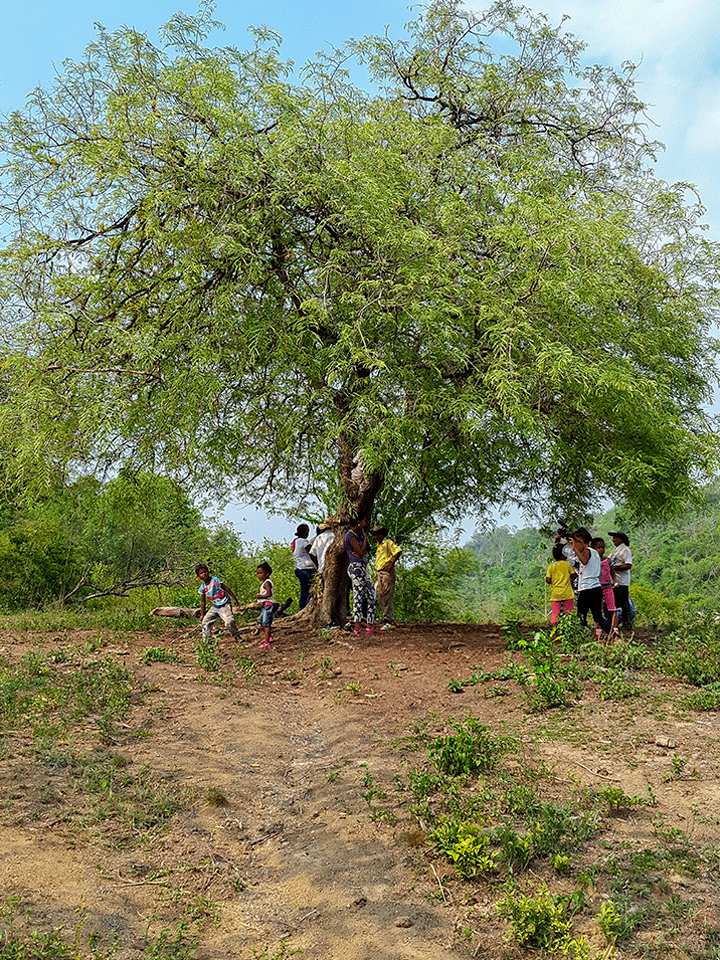

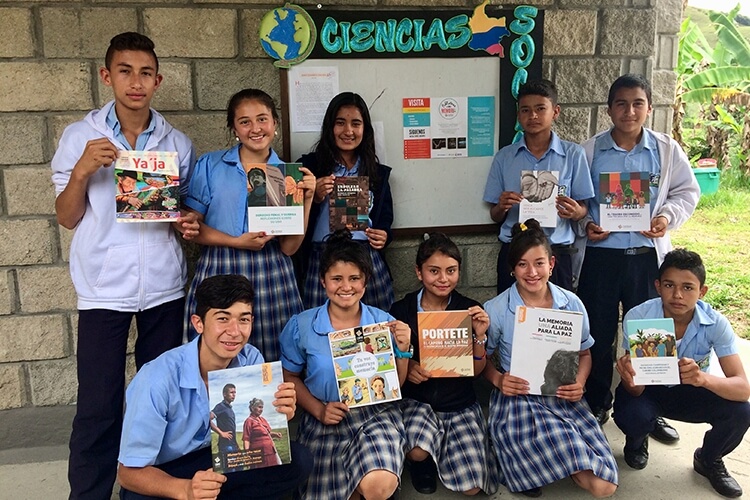

En el Día de las Manos Rojas, iniciativa mundial contra el reclutamiento forzado de menores, hablamos con el director de la asociación Benposta, quien advierte que este flagelo no es un tema del pasado. Campo señala, además, que “defender la escuela es defender la vida”.

Juan Pablo Esterilla

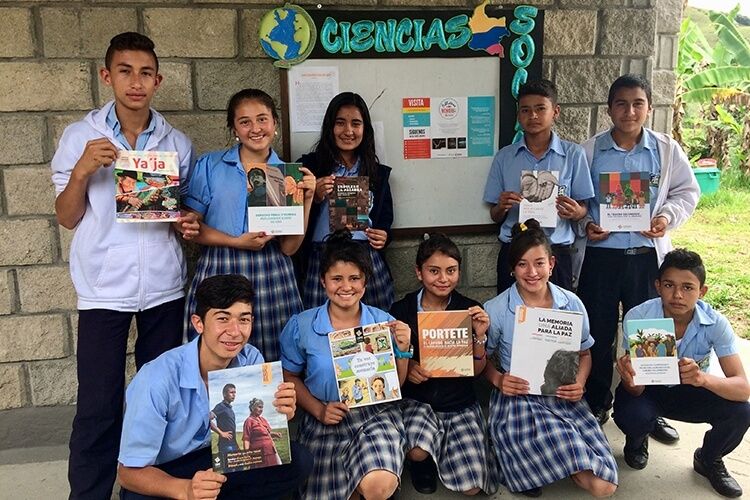

“La escuela es fundamental para que los niños y niñas no se vinculen a actores armados. Dejar la escuela es el indicador de riesgo más alto para ser víctima de reclutamiento forzado, o para sufrir explotación sexual o laboral”, dice José Luis Campo, director de Benposta: Nación de Muchachos Colombia, una asociación que lleva 40 años trabajando por la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes. “Defender la escuela es defender la vida”, continúa José Luis en esta entrevista que le hicimos a propósito del Día Internacional de las Manos Rojas, una iniciativa contra el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, que se celebra este 12 de febrero.

En 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El Observatorio estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares.

Aunque gracias al acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno cientos de niñas, niños y adolescentes dejaron de escribir sus historias de vida en la guerra, hoy el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una realidad en Colombia. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y organizaciones de derechos humanos, vienen advirtiendo que la guerrilla del ELN es una de las principales amenazas para los menores de edad.

¿Qué explica que un niño, niña o adolescente termine en las filas de un grupo armado?

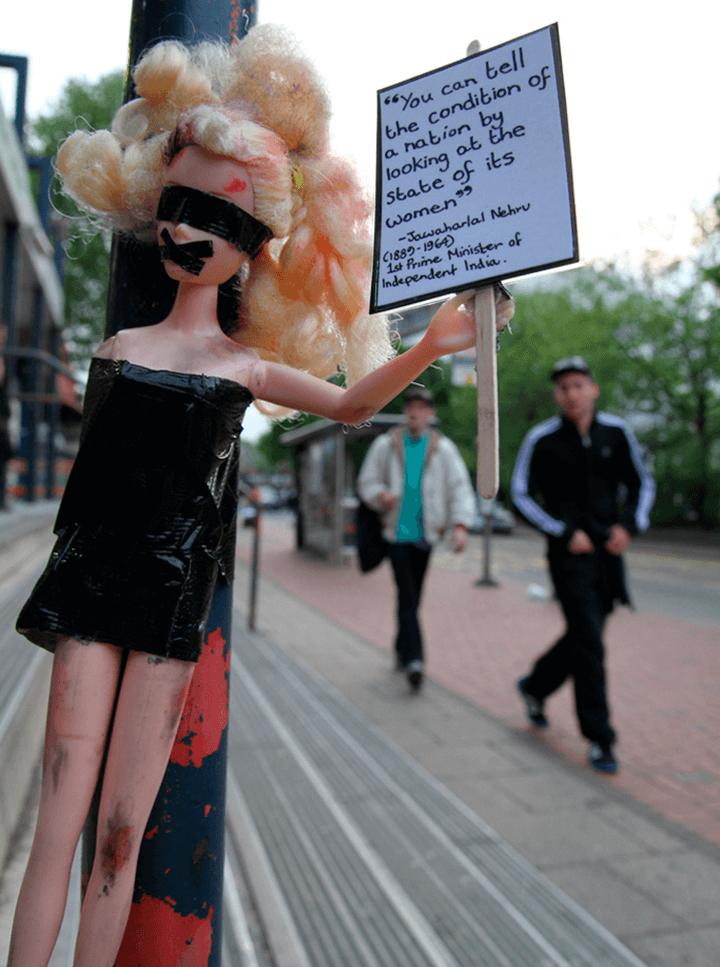

Quienes terminan haciendo parte de grupos armados son niños, niñas y adolescentes que tienen historias marcadas por la vulneración de derechos. ¿Qué manifiestan ellos? “Nosotros entramos a la guerra no porque quisiéramos, sino porque éramos victimas en nuestras familias y territorios”. Son víctimas de situaciones estructurales: pobreza, inequidad, falta de oportunidades…

Generalmente se cree que el reclutamiento es bajo la fuerza, pero en Colombia suele ser voluntario (por persuasión) y se ejerce casi como un grito de auxilio ante las condiciones de degradación, de abandono. El grupo armado se visualiza, en muchos casos, como un elemento de salvación. Por supuesto, luego los niños, niñas y adolescentes viven en la guerra situaciones que no imaginaban. Se dan cuenta de que se les vulneran sus derechos fundamentales y los obligan a asumir un rol de guerrero que no les corresponde.

En los últimos 15 años ustedes han trabajado por prevenir el reclutamiento forzado, y por construir “redes de entornos protectores”, en regiones como Buenaventura (Valle), Mesetas y Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y Catatumbo (Norte de Santander). En esos lugares, ¿el reclutamiento forzado sigue siendo una realidad latente para los niños, niñas y adolescentes?

Teníamos la confianza, como miembros de la Coalición contra la violencia de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, que participó en la mesa de diálogos (de paz entre el Gobierno y las FARC), de que con la implementación llegaran las condiciones de bienestar que las comunidades de regiones apartadas del país han pedido durante años. En todas esas regiones lamentablemente no se ha dado lo que esperábamos. No hay oferta de salud, de educación, de cultura…

La realidad es que continúa fuerte la oferta de la guerra. Nunca habíamos visto en el Catatumbo, por ejemplo, tanto riesgo de reclutamiento en el sentido amplio de la palabra. Es decir, no solo entendiendo el reclutamiento como el ingreso formal del niño, sino también como su participación en el marco del conflicto bajo el control de un actor armado.

¿Por qué dice eso? ¿Qué está pasando en esos lugares?

Por ejemplo, la confrontación entre el ELN y el EPL ha desconocido escenarios protegidos. En febrero del año pasado la escuela de Filo Gringo, en el Catatumbo, estuvo entre fuego cruzado. A partir de ahí, con la Diócesis se señalizó el colegio como entorno protector con signos internacionales, banderas blancas. Defender la escuela es defender la vida.

También el año pasado en la comuna 12 de Buenaventura, en medio de una actividad cultural, hubo un enfrentamiento al lado de la escuela. Y la Secretaría de Educación de ese municipio, decretó en noviembre pasado el cierre de todos los colegios públicos por una semana. Es cierto que no hay ataques directos contra las escuelas, pero los contextos que se están dando hacen que haya altas probabilidades de deserción.

Finalmente, hay una dificultad en Teorama y San Calixto, Alto Catatumbo: las minas antipersona. En estas zonas los niños y niñas caminan en muchos casos más de una hora para acudir a la escuela, y para ellos está latente la posibilidad de encontrarse en el camino con grupos armados, o verse afectados por minas.

¿Qué balance puede hacer del programa de inserción social que propuso el acuerdo de paz para niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC?

Ha sido difícil el monitoreo al programa por compromisos de confidencialidad. No obstante, antes de que terminara el mandato de Santos, Paula Gaviria, entonces Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, presentó un informe en el que aseguró que el 80% de los desvinculados ya vivía con sus familias y comunidades. Para mí es problemático que al cabo de tres meses (que era el tiempo que había corrido cuando Gaviria hizo este anuncio) los niños, niñas y adolescentes ya hubieran dejado los centros transitorios, pues en muchos casos las condiciones estructurales de sus familias y entornos seguían siendo las mismas que los obligaron a salir. Es una revictimización porque están viviendo de nuevo con elementos expulsores. Generalmente sus familias no forman parte de su proyecto de vida.

Me da la impresión de que el Gobierno está trabajando mucho a través de procesos individuales de apoyo, pero no de acompañamiento integral y colectivo. No hay un acompañamiento fuerte para, por ejemplo, generar ingresos. Y eso afecta su proceso de construcción de proyecto de vida e implica un riesgo altísimo pues, repito, no están haciendo su proceso de inserción social en contextos de paz.

¿Usted cree que hoy existe más consciencia sobre la necesidad de prevenir el reclutamiento forzado?

Hoy en día hay una gran sensibilidad en las regiones sobre el tema de los derechos de niños y niñas. Hay una conciencia de que hay que recuperar la escuela como entorno protector, de que hay disminuir la deserción. Celebro las propuestas de acción colectiva, la construcción de capacidades locales que están haciendo los movimientos sociales en los territorios.

Me preocupa que en los medios de comunicación el tema esté enfocado en la responsabilidad de los comandantes guerrilleros, lo cual se entiende porque este es un delito no indultable. Pero creo que el tema debería discutirse más allá de la búsqueda por la judicialización de los responsables.

Publicado en Noticias CNMH

- Reclutamiento forzado

- Niñas

- Niños

- Adolescentes

- Manos Rojas

- Guerrillas

- Paramilitares

- Conflicto Armado

- Guerra

Adolescentes, Conflicto Armado, Guerra, Guerrillas, Manos Rojas, Niñas, Niños, Paramilitares, Reclutamiento forzado