- El equipo del Enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica acompaña dos iniciativas que buscan reivindicar la memoria de dos líderes recuperadores de tierras en Nariño y Cauca, asesinados.

- Las nuevas generaciones de indígenas misak y pastos mantienen el rechazo de sus mayores por la lucha armada y valoran los procesos de resistencia por la dignidad de sus comunidades.

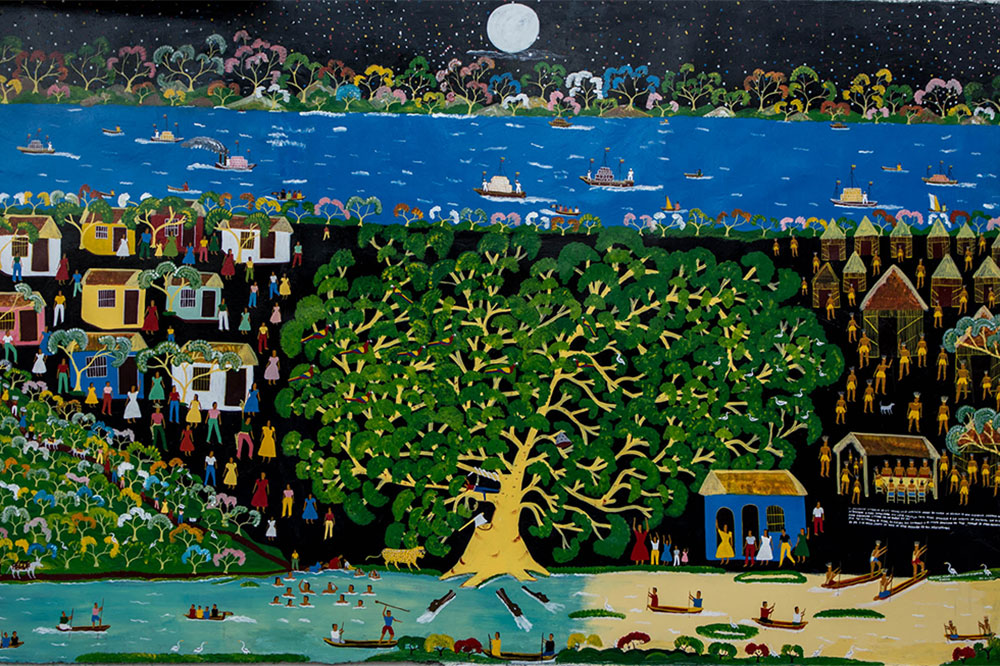

Los indígenas de los actuales resguardos del sur de Nariño, del pueblo de los Pastos, y del pueblo Misak, en el Cauca, cuentan que pelearon por hambre, por la humillación de ser sirvientes en las tierras heredadas de sus ancestros. Que empuñaron las palas y entraron en las noches a fincas y haciendas; que en esas noches zanjaban las siembras, golpeaban las casas y salían antes de que amaneciera como forma de presionar a los hacendados para que le vendieran al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), que debería repartir las tierras al resolver sus reclamos de propiedad. Sin una frontera clara entre el conflicto por la tierra y el conflicto armado, este último se reconoce en acciones armadas de grupos al margen de la ley que se conformaron para servir a algunos terratenientes, con fusiles terciados, órdenes y listas con los nombres de los líderes a quienes debían asesinar.

Al taita Laureano Inampués Cuatín, líder indígena del resguardo de Guachucal, del pueblo de los Pastos, lo secuestraron el 3 de mayo de 1994. Estaba oscureciendo cuando llegaron unos hombres a su casa, tocaron la puerta y se lo llevaron. Él no opuso resistencia, se fue con ellos y apareció tres días después en el río Guaitara, en la zona de San Juan, muerto. Por los testimonios no está claro si fue torturado. El cuerpo fue llevado al resguardo, muchos al verlo desistieron de la recuperación de tierras por miedo a terminar igual. En la comunidad señalaron a “los Tierras” —terratenientes— por su muerte. Creen que los hacendados de la zona habrían pagado sicarios para cometer el crimen. Nunca se detuvo a los autores materiales ni intelectuales.

La fecha de la muerte del taita Juan Tunubalá, líder del pueblo Misak asesinado en Silvia, Cauca, en 1988, no está clara. Algunos testimonios dicen que lo mataron el mismo día que lo sacaron de su casa y otros dicen que lo torturaron para obtener información y documentos importantes en la disputa por la propiedad de la tierra. Mama Josefina, su viuda, cuenta que unos hombres grandes llegaron por él acompañados de una mujer blanca que parecía extranjera. Se lo llevaron caminando descalzo. Médicos tradicionales de su comunidad dieron con el cuerpo en visiones sagradas e indicaron el lugar donde estaba enterrado, aunque nunca encontraron su pala. Se cree que con esa herramienta, símbolo de resistencia de los recuperadores de tierras, fue obligado a cavar su propia tumba. Un tribunal de gobernadores de los resguardos de Guambía y Jambaló determinó que fue asesinado por la guerrilla indígena Quintín Lame.

***

“Justicia como tal no ha habido todavía, solo un reconocimiento en términos políticos”, dice el taita Jesús Antonio Tunubalá Yalanda, líder misak, exgobernador del resguardo de Guambía, en Cauca. Aclara que el movimiento de recuperación de tierras de su pueblo siempre rechazó la lucha armada ante las propuestas que en ese sentido les hicieran las guerrillas de las Farc y del M-19. “La guerrilla de las Farc nos decía: “Si ustedes quieren ocupar la tierra rápido, nosotros les ayudamos”. Fue una cuestión que nunca fue aceptada por nuestros líderes de ese tiempo”, anota.

Al principio de las recuperaciones de tierra, los misak habían dicho que su lucha sería con las palas y con su ideología. “Lo mismo pasó con la guerrilla del M-19 —agrega el taita Jesús Antonio—. Incluso ellos invadieron nuestro territorio, instalaron sus campamentos en las montañas, en los páramos. La comunidad accionó esa situación para que se fueran porque representaba un peligro”.

El movimiento armado Quintín Lame se configuró como una guerrilla en 1984, luego del desalojo de la hacienda López Adentro y el asesinato del sacerdote Álvaro Ulcué Chocué, de la comunidad nasa, en Santander de Quilichao. Los quintines —como se les conoció— se tomaron el Ingenio Castilla e incendiaron su maquinaria en noviembre de 1984, en un periodo de cese el fuego entre las guerrillas de las Farc y el M-19 y el Gobierno. El 5 de enero de 1985 participaron de una toma al municipio de Santander de Quilichao junto con el Frente Ricardo Franco, disidente de las Farc, hecho que los dio a conocer como movimiento insurgente. Se desmovilizaron en 1991.

“Para nosotros era una ofensa que utilizaran para la lucha armada el nombre de Manuel Quintín Lame, un líder que fue tan bueno”, señala el taita Jesús Antonio. Las autoridades misak emitieron varios comunicados contra los actos de violencia de la guerrilla Quintín Lame y del M-19, muchos de ellos en contra de los líderes indígenas.

***

Yoreli Viviana Quiguantar Cuatín no conoció a su tío Laureano Inampués. Lo que sabe de su vida se lo han contado. Ella ha vivido con las historias. Cuando iba a la Casa del cabildo de Guachucal, le decían que él fue el recuperador. Allí se exhibe una estatua que lo recuerda: la figura de un indígena de ruana, como ella, con un bastón de mando empuñado. Con frecuencia la gente del cabildo deja flores a los pies del monumento. En el mismo altar se exhibe el cofre con las cenizas del líder asesinado de los recuperadores de los indígenas pastos.

La abuela Rosalina cuenta que siempre fue muy inquieto por aprender. Tenía un cuarto pequeño, todo arrumado de libros. Ella le decía que trabajara porque no había qué comer, pero él no se resignaba con irse con la pala a recabar lo que quedaba en los sembrados después de que cosechaban la papa. Entonces se fue de su casa a trabajar en Cauca, allí conoció los procesos de recuperadores indígenas que habían comenzado años atrás en otros resguardos.

Fue gobernador del resguardo de Guachucal entre 1989 y 1992, y el primer concejal indígena en su municipio. Era padre de cuatro hijos, que tuvieron que crecer sin él.

***

Claudia Fernanda Charfuelán Caipe es estudiante de Antropología. Usa ruana de oveja, el abrigo más común entre los indígenas pastos. Su generación se encontró con la necesidad de conocer sobre las luchas que han librado sus mayores y la herencia que les pertenece. Lo que saben de esa historia lo han aprendido al sentarse a conversar con sus mayores.

“En Guachucal, el resguardo al que pertenezco, la lucha empezó en 1986. Aprendieron la lucha del pueblo de los misak, en el Cauca. Los mayores tenían unas escrituras coloniales, protocolizadas en 1895, en Ipiales, guardadas con celo durante casi un siglo. Esos papeles eran lo único que les quedaba para tener la esperanza de recobrar la tierra”, cuenta.

“Nuestros papás —anota Claudia— al menos tienen un pedacito para sembrar, para comer, y tienen una vaquita por lo menos. Conocer el pelo de la vaca ya es mucho para nosotros”.

Los abuelos pastos cuentan la tristeza del hambre de otro tiempo. Yoreli recuerda una historia de la abuela Rosalina sobre su tío Laureano, que trabajaba desde los 12 o 13 años, que le tocaba ir por leña, cosechar papas, coger avena o cebada. Por ese tiempo hubo heladas muy severas que acabaron con casi todos los cultivos. Después de trabajar toda la mañana, solo hubo para poner en la mesa una sopa con apenas unos granos de cebada. Laureano, regó el contenido del plato llorando, pidiendo que le dieran al menos papas con el caldo. “Y no es la peor pobreza que ha habido en el resguardo”, dice Yorelli.

Entre los recuerdos de Yorelli también están los días en que la abuela Rosalina la llevaba a la Casa del Cabildo, ante la estatua del taita Laureano. “Yo era muy niña —cuenta— y mi abuela me decía ‘mija’, pídale la bendición. Yo no sabía quién era; después pregunté y me dijeron que había sido el papá de los indios, de los indios que recuperaron la tierra”.

***

Los indígenas pastos mantienen el recuerdo del taita Laureano Inampués a través de su estatua, y los misak devolvieron el alma del taita Juan Tunubalá a la Casa del Cabildo este 7 de agosto. En el lugar que señalaron los espíritus para el líder asesinado y que corresponde a la autoridad de su pueblo, ubicaron una estatua que recrea su presencia, con su bastón de mando y la pala, símbolo de los recuperadores de tierras, que nunca se encontró después de su muerte y que solo le regresó el artista Harvy Oviedo, encargado de crear la escultura.

El director del Centro Nacional de Memoria (CNMH), Darío Acevedo Carmona, reconoce que las acciones violentas en contra de los pueblos indígenas en nuestro país se han repetido a través del tiempo, enfrentando a sus comunidades al riesgo del exterminio. “Los afecta la incursión que sobre sus comunidades realizan, no solamente personas que van a deforestar y a ocupar sus tierras de manera violenta e ilegal, sino también los grupos armados irregulares que imponen su ley, que reclutan ilícitamente, que violan a las indígenas, a las niñas y a los niños, que afectan sus rituales, sus creencias y que incluso tratan de chantajearlos para que se vinculen a actividades ilegales”, explica.

Las iniciativas de memoria de los pastos y los misak, acompañadas por el CNMH a través del equipo de Enfoque Étnico, coinciden en el propósito de reivindicar a líderes comunitarios que fueron asesinados mientras luchaban por restablecer el derecho sobre sus territorios ancestrales a través de la recuperación de la tierra. Las historias que recogen comienzan en un punto común: el hambre. A pesar de la persecución y atropellos que enfrentaron y de su muerte violenta, la lucha de ambos pueblos tuvo cierto éxito para las nuevas generaciones que ahora buscan restaurar el orden de las autoridades y tener en el presente de su vida comunitaria a los líderes que les arrebataron. Sus monumentos vinculan las luchas del pasado y las que se libran todavía.

“Taita Juan no se ha muerto, —dice el taita Jesús Antonio Tunubalá— siempre nos acompaña, iluminando a los jóvenes en nuestra lucha, que sigue en pie”.