Un tejido de memorias de docentes de Antioquia

Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

15 julio 2020

Un tejido de memorias de docentes de Antioquia

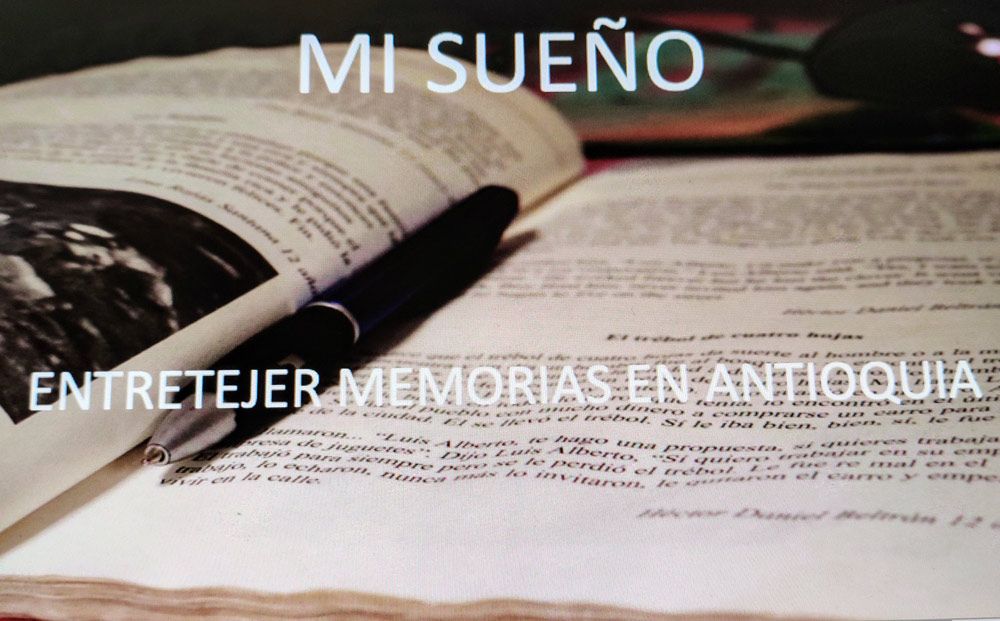

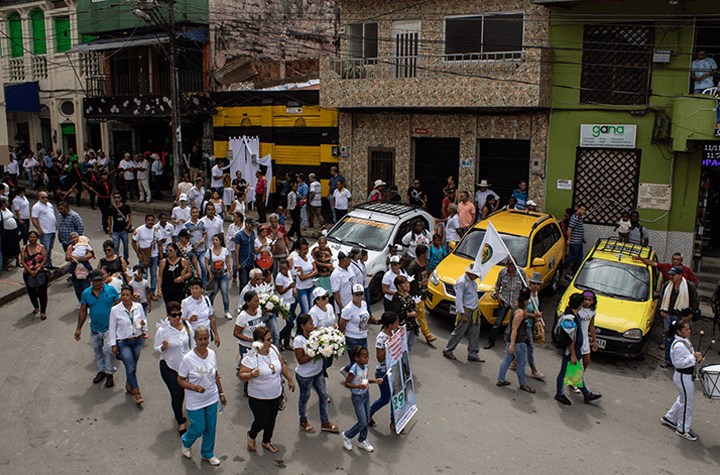

- El taller Entretejiendo Memorias reunió entre el 6 y el 10 de julio a 40 docentes, bibliotecarios y gestores culturales de Antioquia en una reflexión sobre pedagogía de la memoria del conflicto armado.

- La Estrategia de Pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica y el área educativa del Museo de Memoria de Colombia se unieron para llevar a los maestros herramientas para su trabajo en la escuela.

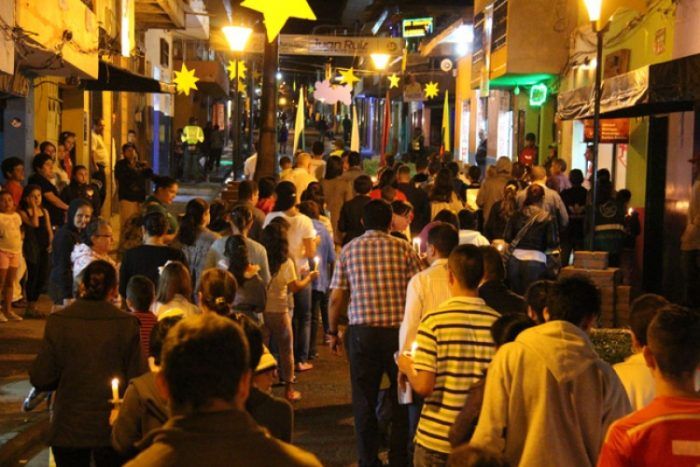

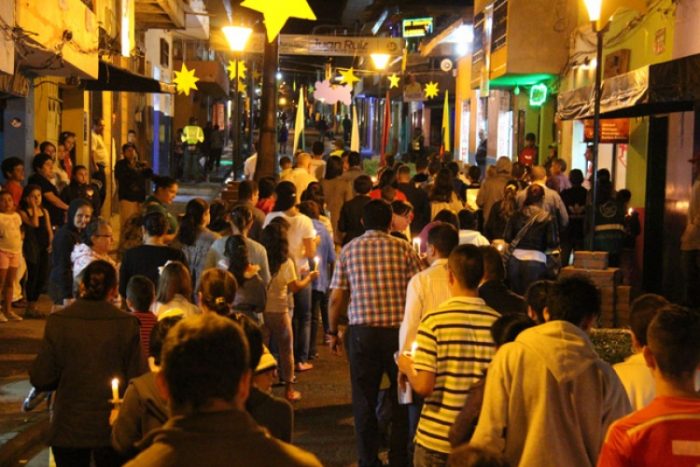

Los docentes y funcionarios de la Secretaría de Educación y la Gobernación de Antioquia que participaron entre el 6 y el 10 de julio en el taller Entretejiendo Memorias definieron la esencia de un maestro en un escrito compuesto por todos ellos. Así tejen la memoria los maestros, con fibras de sí mismos y de esa Colombia que se recorre a pie o en burro, por calles o por trochas. Incluso a través de un computador, pueden aún juntar voces para contar historias de esa labor suya de transmitir saberes y recuerdos entre generaciones.

“Yo también sueño, vivo y creo… estudiantes que brindan sonrisas, semilleros de paz y esperanza. Y también soy amor y voces de mujeres desplazadas por la violencia, que transforman en esperanza el campo, el camino y la libertad.

Yo también soy un artista del teatro con sentido crítico de mi realidad, maestra que le da voz a los estudiantes, acompañante de sueños que pocas veces son escuchados, y así soy luz y apoyo. Yo también soy silencio que habla; yo también soy mariposa en la mañana, energía y esperanza, lucha, empuje y superación.

Y sí, también soy comuna, arte y fútbol, que dan voz de esperanza a la paz, desde la tranquilidad y la naturaleza de las voces de las etnias, soy naturaleza, soy arte, resiliencia gratitud y solidaridad”.

El escrito en el que los 40 participantes del taller enlazaron sus voces fue uno de los productos del taller ofrecido, a través de la virtualidad, por la Estrategia de Pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica y el área educativa del Museo de Memoria de Colombia. Con las actividades programadas se abrió un espacio de reflexión sobre la pedagogía de la memoria del conflicto armado colombiano, para dar a los docentes y formadores herramientas didácticas para abordar este tema en la escuela.

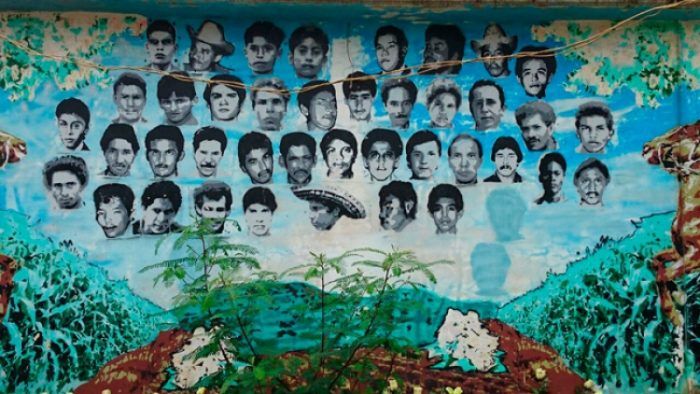

También hubo espacio para componer un poema o una canción a partir de un ejercicio con el Archivo de Derechos Humanos de la Comuna 13 de Medellín. El profesor Wilson Zapata, miembro de la Red de Maestros Históricos de Medellín, se atrevió a contar con un rap el dolor que sufrieron los habitantes de este sector del occidente de la capital antioqueña entre 2001 y 2003, en medio de una guerra que libaron milicias, guerrillas, paramilitares y la Fuerza Pública.

“Hablar sobre la comuna no me costará trabajo/ vivo en una parte alta en un nivel social muy bajo/ donde las paredes hablan, las cortinas son de concreto/ es el mejor refugio que ha encontrado este maestro/ Octubre del 2002, vísperas de disfraces/ vi unos disfrazados, pero de perros voraces/ desplazando y destruyendo todo sin razón/ como diría mi madre, les faltó corazón/ Qué pena no seguir la línea que me propusieron/ aquí quise demostrar mi arte callejero”.

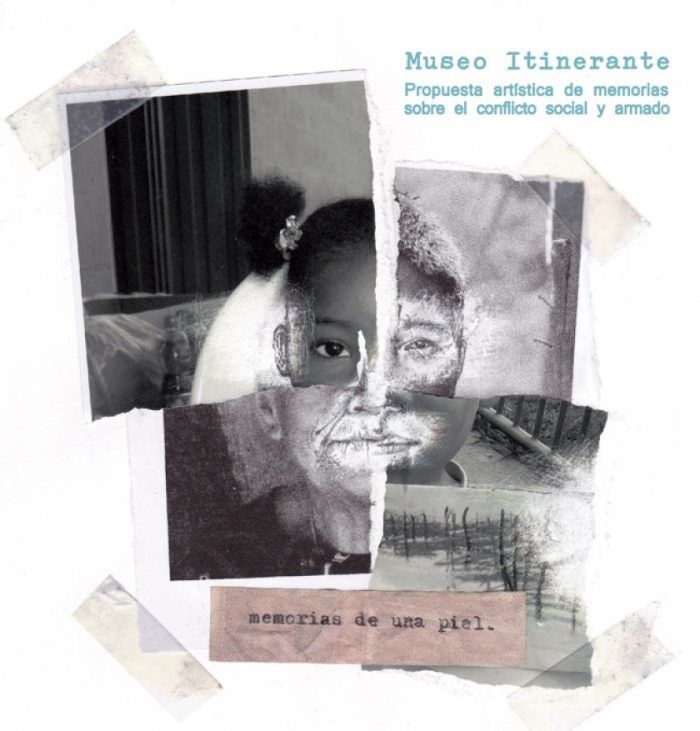

“El taller me lo disfruté —dijo el docente, que hoy enseña en la Escuela Normal Superior de Sonsón, en el oriente antioqueño—, aprendí que cada uno de nosotros es un museo andante. Portamos herramientas de memoria todo el tiempo, aprendí que los objetos son representaciones de uno mismo”. Uno de los ejercicios del taller dictado por el área educativa del Museo de Memoria de Colombia invitó a recordar a partir de objetos que conservan los docentes de sus procesos de educación —un carné, los diplomas, trabajos de grado, libros o escritos—. Este momento sirvió para valorar las cosas pequeñas porque cada una representa una puerta hacia la memoria.

Los maestros terminaron por reconocerse a través de los ejercicios del taller. En especial con la cartografía del cuerpo en la que debían dibujarse y representar sus alegrías, dolores y recuerdos. Para una estudiante fue difícil plasmar su figura, quemada en un 40 por ciento cuando era niña, pero mirarse a sí misma fue volver sobre la historia de su vida y ser consciente de que su cuerpo es su territorio y objeto de memoria.

“El taller nos ayudó a leer los hechos presentes y comprender el pasado —dijo Mario Alberto Velásquez Duque, coordinador de Educación para la Paz de la Secretaría de Educación de Antioquia—, nos permitió abrir los ojos de todos, porque nos hizo conscientes de trabajar más por la memoria, para que perdure y sea tenida en cuenta en los pensum académicos, que no se pierda en el tiempo la enseñanza de la historia de los acontecimientos para la construcción de paz”.

El taller Entretejiendo Memorias, que vienen desarrollando la Estrategia de Pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica y el área educativa del Museo de Memoria de Colombia, propuso un juego literario a educadores de Antioquia, que consistió en escribir un texto sobre sus emociones y sentimientos en relación a la memoria individual. El resultado fue un poema que resalta la importancia de la memoria en la sociedad. Una creación reflexiva que entrelaza sus recuerdos o relatos individuales en un tejido colectivo.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Antioquia, Docentes, Entretejiendo Memorias, Pedagogía, tejido de memorias