Una iniciativa para reivindicar memorias en el Cauca

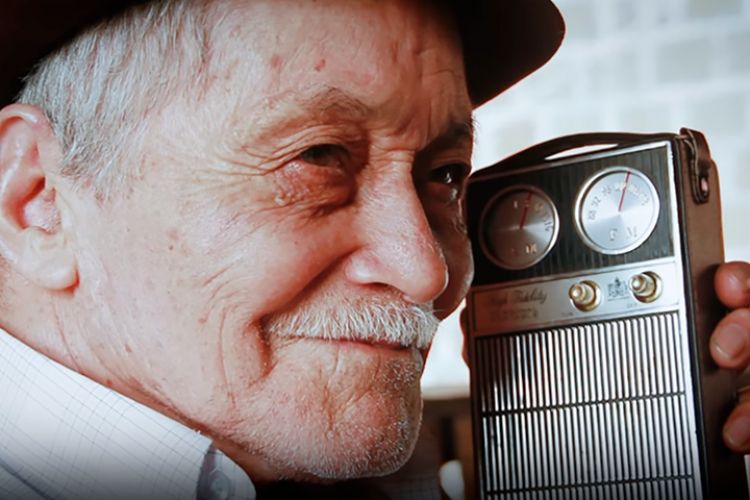

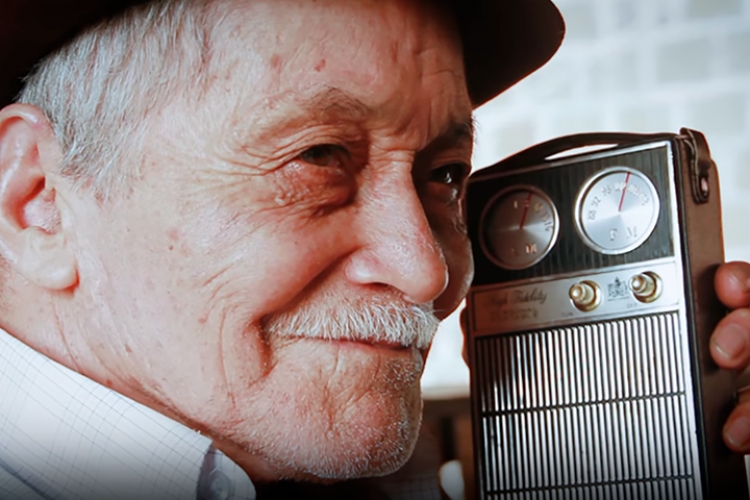

Asviponalca trabaja por las familias de la Fuerza Pública. Foto: Julián Moreno para CNMH.

Autor

CNMH

Foto

CNMH

Publicado

11 agosto 2020

Una iniciativa para reivindicar memorias en el Cauca

- La Asociación de Viudas de Agentes de la Policía Nacional del Cauca (Asviponalca) lanzará, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, el producto de su trabajo como iniciativa de memoria.

- Se trata de una agenda en la cual los integrantes de la asociación nos cuentan -desde la voz de las viudas y los hijos de agentes de la Fuerza Pública-, las reminiscencias sobre los padres, amigos y esposos, así como las situaciones a las que se han enfrentado.

Durante años, víctimas del conflicto armado colombiano han echado a andar sus propias iniciativas para construir un país en paz. Ejemplo de ello ha sido la Asociación de Viudas de Agentes de la Policía Nacional del Cauca (Asviponalca).

Asviponalca está compuesta por 390 personas de diferentes edades que residen en distintos municipios del Cauca, especialmente en Popayán. Su inicio se remonta a 1986, año en el que de manera paulatina mujeres viudas se fueron juntando para reconocer a sus esposos, exigir justicia y reclamar un compromiso serio de la institucionalidad en relación con el bienestar económico de las familias de uniformados que habían muerto.

Desde el 2019, la Asociación empezó a trabajar conjuntamente con el Equipo de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica con el objetivo de desarrollar un producto con el que además pudiesen compartir sus memorias.

Llevarlo a cabo implicó el desarrollo de una serie de espacios que sirvieron para rememorar cualidades de la personalidad de uniformados que perdieron la vida, para recordar sus roles en lo familiar y para conversar sobre su duelo y la tarea de afrontar los hechos de violencia con la entereza que se requiere para salir adelante.

A través de sus relatos, las mujeres dejan ver los pasos que dieron desde sus procesos individuales para encontrarse como colectivo, consolidando un vínculo que inicialmente estuvo dirigido a exigir sus derechos como viudas y familiares de policías y militares.

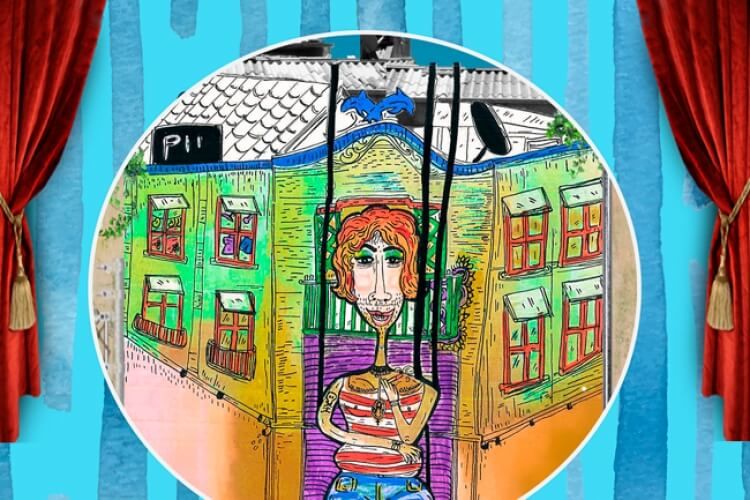

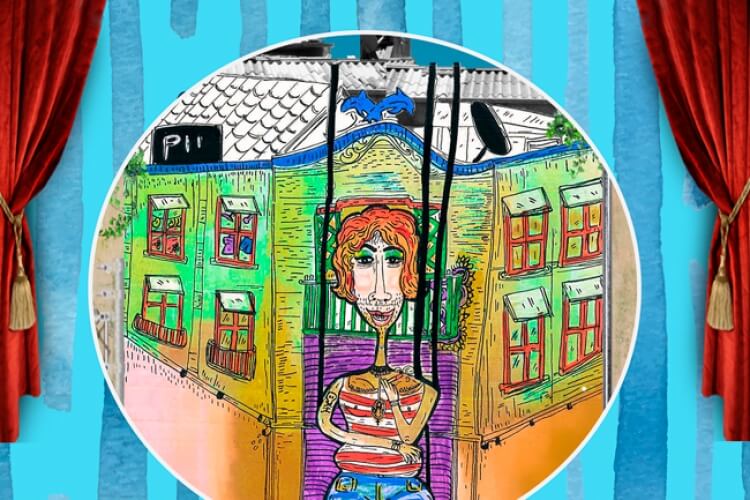

FOTO: Ana Ruth hablando de su apuesta por la reconciliación. Foto: Julián Moreno para CNMH

Adicionalmente, en los talleres identificaron sus formas de hacer memoria: los objetos que conservan, las prácticas diarias en las que el ausente vuelve a la mente y al corazón. Se situaron como protagonistas de su experiencia e interpelaron las ideas sobre las mujeres viudas como desvalidas, compartiendo cómo se transformaron y consolidaron su trabajo colectivo.

Con base en esos encuentros, las mujeres concertaron que querían compartir sus memorias mediante una agenda con relatos sobre la asociación y sobre cada participante del proceso. “Para irle dando forma a la agenda hacíamos jornadas de trabajo todo el día, nos saludábamos, expresábamos cómo nos sentíamos al estar ahí, hacíamos ejercicio de cómo nos habíamos conocido con nuestras parejas y contábamos qué expectativas teníamos”, cuenta Ruth.

En estos talleres, las mujeres han reflexionado sobre la necesidad de ser conscientes de sus emociones y trabajar con ellas. “Queremos sanar ese odio, esa rabia, esa tristeza, estar dispuestas a perdonar, a cambiar esa idea que teníamos de luto, de llorar, y abrir el corazón para decirle al mundo que la muerte, pero sobre toda la vida de nuestros esposos es un aporte a la paz”, añade Lemus.

La memoria fue cómplice de sus afectos y a través de la atenta escucha de las historias de otras se fortalecieron y ratificaron sus vínculos. En este proceso, las hijas e hijos tuvieron la posibilidad de manifestar su admiración por sus mamás y papás. En ellas reconocieron a unas heroínas incansables, de quienes exaltan su paciencia, amor y valentía al asumir el hogar, el trabajo y la crianza solas, cuando sus papás se ausentaron por la violencia vivida. Hacer memoria fue una forma de dignificarlas.

“Yo a mis hijas no les hablaba mucho sobre su papá, sobre todo a la menor, pues en el 86, el año en que murió mi esposo, ella tenía año y medio. Ella no sabía exactamente la historia; sabía que la guerrilla los había matado, pero en una de las sesiones tomé el impulso y ella me dijo: “mamá usted por qué no me había contado, —mamá yo no sabía todo eso—”, cuenta Lemus.

Con la elaboración de la agenda “Por los retoños del árbol truncado” se visibilizan las historias de Asviponalca, unos relatos que, en palabras de las integrantes, “no suelen encontrar eco en la opinión pública”. Las mujeres escogieron que fuera una agenda pensando en que las personas que la reciban la usen diariamente, la lleven a espacios con otras personas y divulguen el mensaje y la memoria de la asociación. El título corresponde a la apuesta de la organización por las familias —los retoños— de los miembros de la Fuerza Pública —el árbol—.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional