36 relatos para hacer memoria de policías de explosivos que dieron sus vidas por las de los demás

Noticia

Autor

Víctor Álvarez

Fotografía

Víctor Álvarez

Publicado

01 May 2019

36 relatos para hacer memoria de policías de explosivos que dieron sus vidas por las de los demás

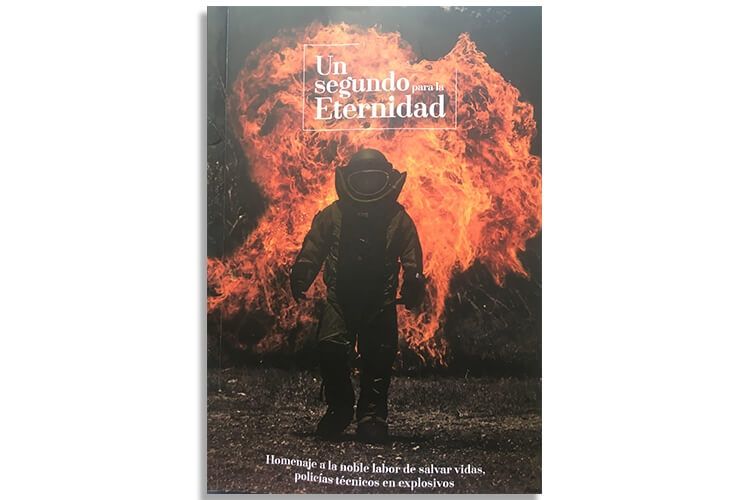

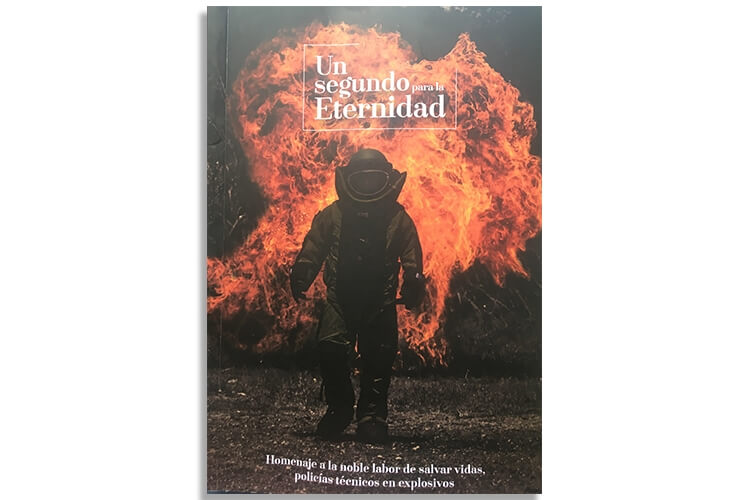

- Un Segundo para la Eternidad es el libro de relatos con el que se busca reconstruir las memorias de policías técnicos de explosivos que murieron en ejercicio de su labor.

- La publicación fue presentada en la Feria del Libro de Bogotá que se realiza en Corferias.

Ante la amenaza de una bomba corremos, nos resguardamos. Ellos, los policías técnicos en explosivos hacen lo contrario. Van hacia el artefacto y proceden a desactivarlo, una operación con un margen de error mínimo.

A esta labor invisible y heroica por la que millones de personas han salvado sus vidas, a los protagonistas que murieron en el ejercicio de ella, se les rinde homenaje en el libro “Un segundo para la eternidad”.

La publicación, presentada en la Feria del Libro de Bogotá el pasado 29 de abril, como una iniciativa del Área de Historia, Memoria Histórica y Víctimas de la Policía Nacional, contiene 36 relatos de agentes que se sacrificaron buscando garantizar la tranquilidad de comunidades.

Son historias cortas en las que se muestra el enfoque humano, las cualidades y el entorno familiar de los agentes, así como el momento en el que se produjo la acción que acabó con sus vidas.

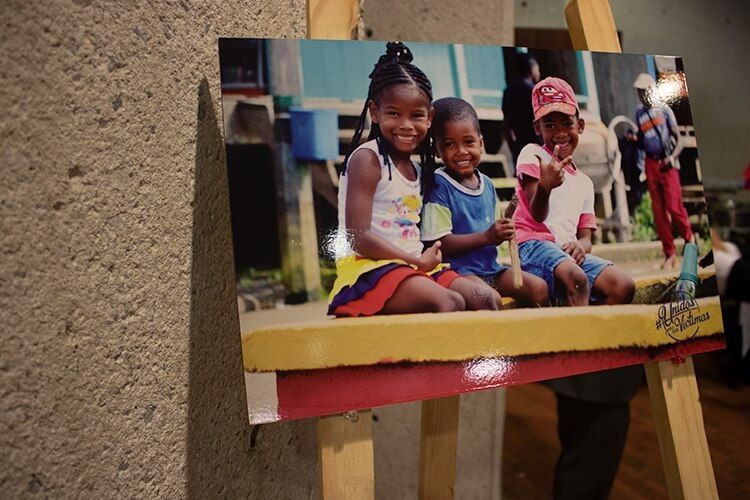

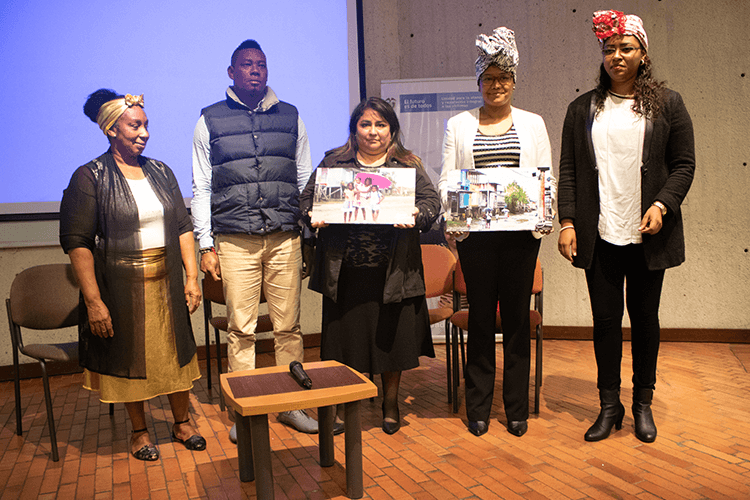

El evento de lanzamiento de Un Segundo para la Eternidad contó con masiva asistencia de familiares de víctimas, policías y comunidad en general.

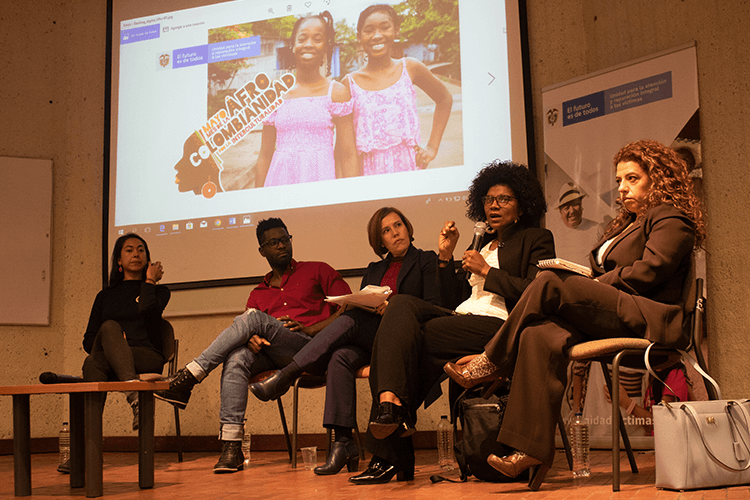

El mayor de la Policía, Efrén Muñoz, quien trabaja en Memoria Histórica y Víctimas de la Unidad Nacional para la Edificación de la Paz, creada en el año 2016, comenta que estas iniciativas hacen parte del aporte a la verdad, justicia, reparación y no repetición de hechos de violencia ocurridos en el marco del conflicto, que esa institución quiere hacer

“Hacer memoria, de una manera u otra, los hace (a las familias de las víctimas) hacer vivir de cerca a esas personas. Cuando usted honra las víctimas, las familias sienten que su ser querido hizo un gran sacrificio por este país y no fue en vano. Y al verlo dignificado es satisfactorio para ellos”, afirma el oficial.

Para el mayor Muñoz, la construcción de memoria no solo es importante por ese deber legal de memoria del Estado en la ley de víctimas, sino que va más allá, “es el compromiso moral con los más de 53.000 policías, hombres y mujeres víctimas en el conflicto armado de Colombia”.

En su propósito de abrir el espectro en la recuperación de la memoria de otras víctimas del conflicto armado, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, viene apoyando iniciativas como las de la Policía Nacional.

“Estamos exaltando y reconociendo la memoria de estos hombres que ofrendaron la vida por mejorar este país, asegurar la convivencia pacífica. En la publicación tenemos el relato de las 36 familias que se sumaron al proyecto, prólogo de Guillermo Prieto La Rotta, “Pirry”, palabras de nuestra jefe de unidad, Alba Patricia Lancheros, y del teniente coronel Fernando Pantoja, jefe de Área de Memoria Histórica y Víctimas de la Policía Nacional”, destaca el mayor Muñoz.

“Un Segundo para la Eternidad” es distribuido gratuitamente, aunque, dice el mayor Muñoz, solo tuvieron un tiraje de 500 ejemplares, 180 que se distribuyeron en la Feria del Libro y otros tantos que van a familiares de las víctimas que protagonizan los relatos y a bibliotecas.

Sin embargo, en el sitio web: memoriahistoricapolicial.com se podrá descargar, en próximos días en versión digital, también gratuitamente, al igual que otras publicaciones sobre memoria histórica de la Policía.

Publicado en Noticias CNMH

Conflicto Armado, FILBo, Historia, Memoria Histórica, Policía, Víctimas