Memorias diversas

Noticia

Autor

Fundación Terrícolas

Fotografía

Fundación Terrícolas

Publicado

07 Nov 2019

Memorias diversas

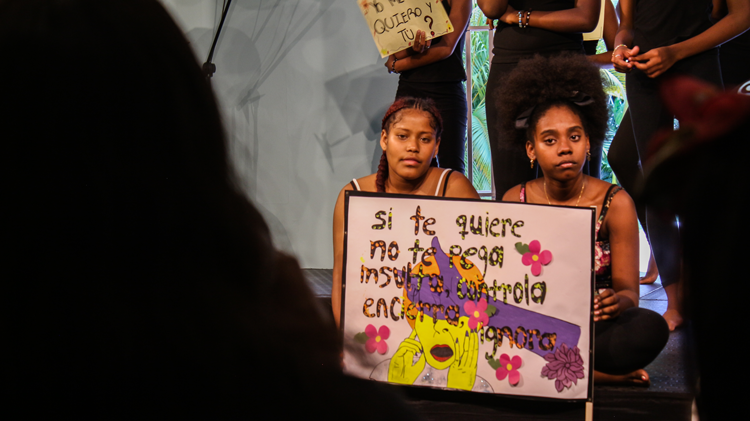

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Mesa LGBT, con el apoyo del Museo Casa de la Memoria de Medellín, presenta este 9 de noviembre, en la capital de Antioquia, el evento “Memorias diversas”, el cual se da en el marco del acompañamiento que durante años el CNMH ha realizado con la Mesa Diversa de la Comuna 8en Medellín.

Este evento, que hace parte de la reparación colectiva, busca, entre otras cosas, contribuir a la dignificación de las víctimas del conflicto armado pertenecientes a la población LGBT, a través de la realización de un encuentro de memoria en el que se harán visibles los daños diferenciales que estas personas han sufrido. La Mesa Diversa de la Comuna 8 en Medellín, quienes han trabajado por crear políticas que protejan y visibilicen a las víctimas de violencia de género en el conflicto armado, son el primer caso en Colombia donde una organización LGBT es reconocida ante el Estado como sujeto de reparación colectiva.

Las acciones de violencia contra esta población en el país, según el informe del CNMH Aniquilar la diferencia, presentado en 2015, no van dirigidos solamente contra los individuos, “sino que comúnmente se enfocan en colectivos o grupos, o en contra de personas específicas dentro de ellos, especialmente sus líderes. En estos casos, los armados transmiten mensajes que muestran cómo sus acciones buscan obstaculizar o eliminar la presencia y las acciones de estos grupos dentro de los territorios”.

Reflejo de ello fue la persecución y ataques que sufrió la Mesa LGBT de la Comuna 8 en Medellín. Este colectivo, que se fundó en 2007, vio como durante años sus integrantes eran violentados y amenazados constantemente a causa de su condición sexual. “Una de estas amenazas ocurrió cuando estaban en la organización de una marcha por la diversidad que buscaba su visibilización dentro del barrio. Se comentaba que los actores armados, al enterarse del evento que se organizaba, andaban diciendo: ‘Ese día van a volar plumas y sangre, que no van a mariquiar más’. Días después, fueron directamente agredidos durante una de las reuniones preparativas de la marcha”, se explica en Aniquilar la diferencia.

El evento del próximo 9 de noviembre contará con la realización de una cartografía visual llamada: “Victimizaciones y resistencia de la población LGBT en Medellín”, un espacio que consiste en la captura fotográfica de las personas asistentes al evento, quienes ubicarán en el mapa a gran escala de Medellín, los lugares en los que realizan sus prácticas políticas, donde fueron victimizados, así como aquellos lugares que representa la resistencia de la población LGBT en la ciudad.

De ahí se pasará a la presentación del documental “Resistencias en Transito” construido entre la Mesa LGBT de la Comuna 8 y la Organización Terrícolas, que recoge la experiencia de la Mesa y que es un insumo para el conversatorio que se realizará posteriormente.

Es, de esta manera, “Memorias diversas” un espacio que busca abordar otra forma de hacer memoria, que tiene en cuenta las características del sujeto de reparación y sus lenguajes, que en este caso parten de una apuesta visual y artística que permite el reconocimiento y la dignificación de los sectores LGBT de la ciudad.

“Memorias diversas”

Fecha: 9 de noviembre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Museo Casa de la Memoria, Medellín

* Entrada gratuita hasta llenar aforo