El acuerdo sobre víctimas del Gobierno y las Farc, revelado el 15 de diciembre en La Habana, Cuba, deja ver no sólo que la paz está más cerca, sino también que las víctimas han logrado con su reclamo tener un lugar central dentro del proceso de paz en Colombia, y sobre todo que las negociaciones mismas han transformado a los protagonistas de la mesa.

Pero dicho consenso en torno al tema de las víctimas tiene su antesala en Bojayá, Chocó. En el antiguo pueblo de Bellavista, a orillas del río Atrato.

En Bellavista viejo, el 6 de diciembre, domingo, a un costado de la iglesia, bajo el sol y en sillas plásticas blancas, se ubicaron más de 600 víctimas de frente a una delegación de las Farc. Esperaban escuchar el reconocimiento de un crimen que los marcó para siempre, entre miradas fijas, con lágrimas algunos y en medio de la solemnidad, todos, observaban a la insurgencia dar la cara. Las víctimas habían ido a La Habana, ahora La Habana venía a las víctimas.

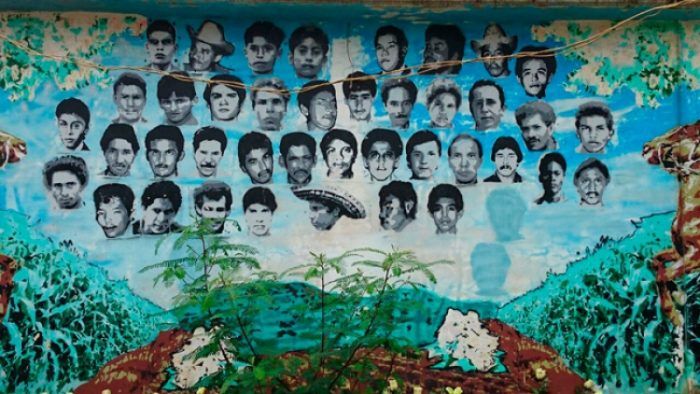

Las víctimas fueron llegando en lanchas a Bellavista, que hoy está prácticamente deshabitado, luego de que en 2002 las Farc lanzaran dos pipetas de gas en contra de los paramilitares que utilizaron a la población como escudo. Las pipetas, un arma prohibida y de difícil dirección, cayeron dentro de la iglesia, en la cual murieron aproximadamente 79 personas civiles y 100 más resultaron heridas. Los familiares de las personas muertas y los heridos fueron recuperándose poco a poco, con el transcurrir de los años.

Bojayá puso al descubierto todas las perversiones de la guerra. Mostró hasta dónde la confrontación invocada en defensa de las comunidades terminaba haciéndoles daño, destruyéndolas, provocándoles muerte, dolor, crueldad y desesperanza. Y precisamente todo el impacto de la guerra cayó sobre los más débiles: niños y ancianos. Con Bojayá, la guerra en Colombia se quedó sin argumentos.

Al mismo tiempo, Bojayá nos señaló que la masacre es una expresión de la violencia, pero no la única, y la violencia no se circunscribe sólo a una fecha, a un lugar o a unas víctimas. La responsabilidad por la masacre es distinta a la responsabilidad más general por la violencia en la región.

Desde el 18 de diciembre de 2014, luego de la primera visita de las víctimas de Bojayá a La Habana, ellas comenzaron un proceso y un trabajo de día a día basado en el reclamo de sus derechos, en la consulta a las comunidades de la región y en la posibilidad del perdón. De esta forma, desde Bojayá, nos ofrecieron a todos en Colombia una profunda lección de pedagogía social que potenció su significado en el contexto de las negociaciones.

La ceremonia del 6 de diciembre, con una obra de teatro juvenil y la voz de las víctimas, solemne y austera, enfrentó a la insurgencia a sus propias víctimas, y a las delegaciones de la comunidad afectada hasta hoy por la guerra, les permitió reclamar en su territorio explícitamente: nunca más aquí. La escena, en síntesis, permitió ver frente a frente el disminuido poder de un guerrero y el poder moral de una víctima.

Bojayá es un hito en la construcción de paz. Las víctimas lograron una aceptación de responsabilidad por parte de los perpetradores y en su propio pueblo, en el lugar del oprobio, las víctimas prepararon el escenario largamente. Con sentido de proceso, no de coyuntura. Con sentido de reconciliación, no de retaliación.

El modo como se estructuró y formalizó el encuentro del 6 de diciembre envió un mensaje profundo para los próximos actos de reconocimiento de responsabilidades que la territorialización de la convivencia seguirá demandando.

La comunidad de Bojayá les enseñó al país y a este proceso de paz que las tareas son de larga duración, en su gestación y en su continuidad. Que en actos de esta naturaleza no sólo la insurgencia (en este caso), o quien sea en otros, debe responder a las exigencias de las víctimas, sino que la reparación y la reconciliación sólo son posibles si hay respuesta efectiva a dichas exigencias, y no instrumentalización de sus expectativas.

Las víctimas de Bojayá nos mostraron lo que significa construir tejido de garantías para las comunidades y proyectaron tareas y exigencias concretas al Estado, a la insurgencia y a la sociedad.

Las víctimas nos están enseñando, y nos dicen hoy, después de Bojayá y del acuerdo de La Habana: la reconciliación es un acto que debe comprometer a todos para que la paz sea un proceso sin retorno.

Director del Centro Nacional de Memoria Histórica