Archivo de la Casa Campesina sobrevive en Sincelejo

Noticia

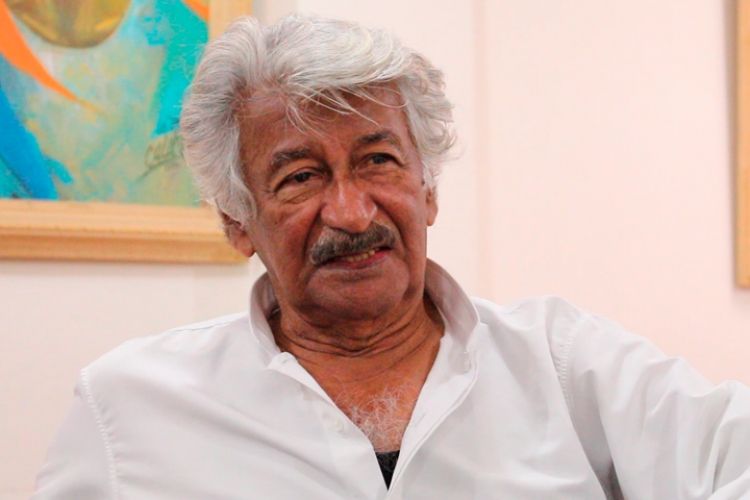

Autor

Diana Zerda

Fotografía

Juan Roberto Martínez

Publicado

07 Jul 2016

Archivo de la Casa Campesina sobrevive en Sincelejo

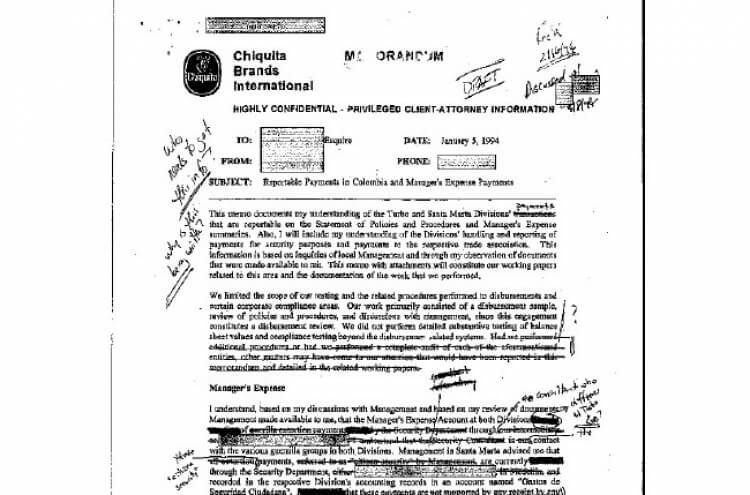

Tras el estallido de una granada en la Casa Campesina de Sincelejo, el 29 de agosto de 1999, todos los documentos del archivo quedaron esparcidos. Los pocos que se salvaron de la explosión tuvieron que ser arrumados sin ningún orden en las mismas bolsas donde se empacaba la yuca. Ahí permanecieron por casi veinte años, hasta que los líderes campesinos y campesinas quisieron recuperar su historia en la región.

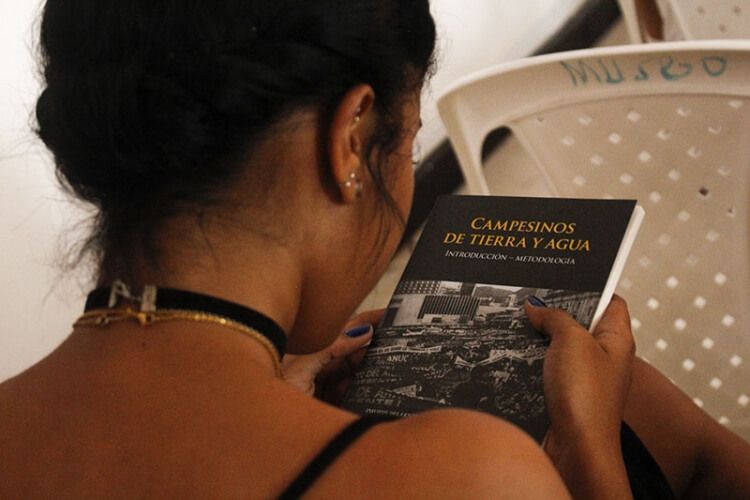

Desde 2013, el Centro Nacional de Memoria Histórica comenzó a trabajar con organizaciones campesinas del Caribe en un proceso de reconstrucción de la memoria histórica (conozca Memorias, Territorio, y Luchas campesinas). Se realizó un trabajo de recopilación e identificación de los documentos que daban testimonio de las graves violaciones a los derechos humanos y contribuían a la memoria histórica de la comunidad. Así, fueron descubriéndose documentos, que creían que ya no existían, en los que se cuenta la historia de la organización de los campesinos para defender su tierra.

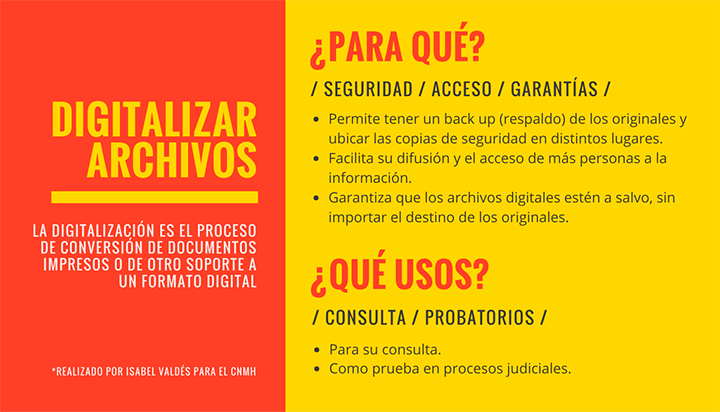

“La idea es organizar, limpiar y digitalizar nuestro archivo. Así será más fácil para nosotros poder mirar nuestra historia y mostrárselo a los campesinos que no vivieron esto, a nuestros hijos” dice Ramiro Chamorro, líder comunitario de Sincelejo. Además, el trabajo de archivo contribuyó por medio de sus documentos a la caracterización e identificación de daños individuales y colectivos que habían impactado a la comunidad.

La lucha campesina en esta región del país surgió a finales de los años 60 con la necesidad de defender el derecho a la tierra y a la vida. Inició con comités veredales, que luego fueron creciendo con fuerza. Recuerda Chamorro que el poder de convocatoria logró movilizaciones políticas importantes, sin embargo, la persecución a sus líderes por parte de los actores armados trajo el miedo y la desconfianza.

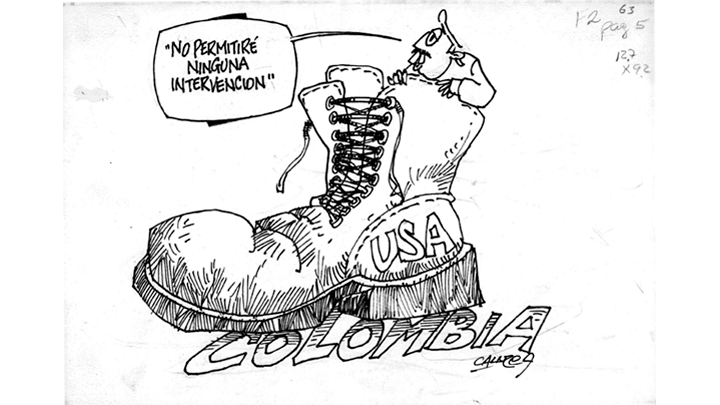

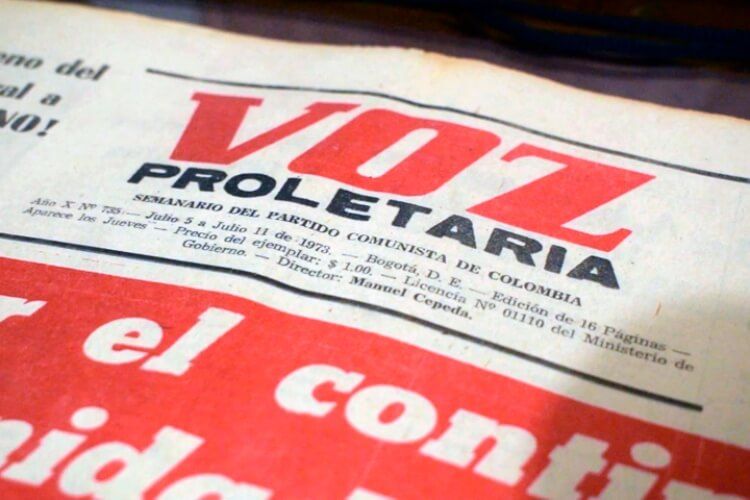

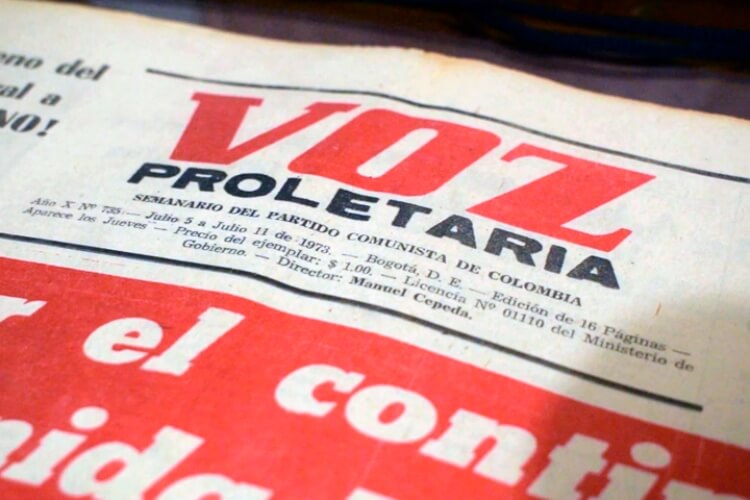

La época de 1971 a 1986 significó la pérdida de líderes importantes vinculados a la lucha de la tierra, que fueron asesinados por distintos actores armados de la región. Las denuncias de las muertes de los líderes, y los reclamos por la defensa a la vida y al territorio son documentos que se conservan en el archivo de la Casa Campesina.

Sin embargo, en el archivo no solo está la historia del horror. Dice Chamorro que en él se encuentra lo positivo y lo negativo que vivieron las organizaciones campesinas. También se encuentran allí las actas de reunión de cuando se entregaba una tierra, los proyectos que se elaboraban para la comunidad, además de textos de la Asociación de Trabajadores el Indio, la Mesa Campesina Regional de los Montes de María, Asodemucampos, y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

“Yo creo que vale la pena que la gente conozca esta información. Yo no creo que una cosa escondida sirva para nada. Hay que sacarla. Eso hay que sacarlo y hay que decirlo. Y eso se hace con responsabilidad”, afirma Chamorro.

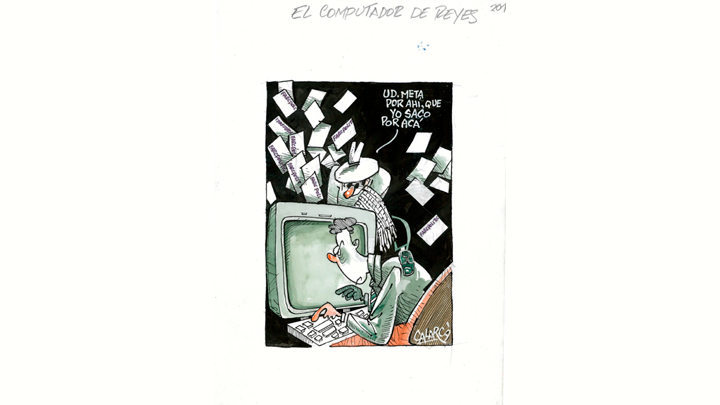

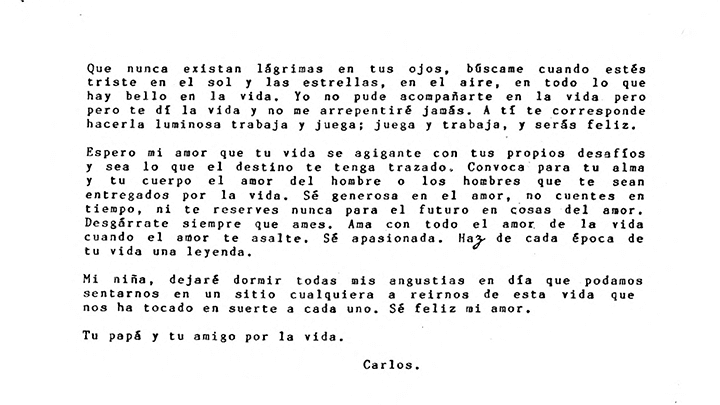

Esta voluntad la han manifestado otros líderes campesinos de la Costa Caribe que han sumado sus archivos personales al trabajo que se viene realizando en la región. En el Archivo Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica (www.archivodelosddhh.gov.co) ya se encuentran para el acceso del público los fondos documentales de José Rivera y Jesús María Pérez, dos dirigentes que participaron en la ANUC-Sincelejo. Sus documentos ayudan a complementar y enriquecer la memoria histórica de la lucha campesina de la Costa Caribe a través de manuscritos, ponencias sobre la reforma agraria, archivo fotográfico de reuniones de los campesinos, entre otros.

El informe que se adelanta como resultado de esta investigación, se espera que una vez el archivo termine su proceso de recuperación, pueda ser consultado en físico por la comunidad de la zona y en digital en el Archivo Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica del CNMH. De la misma manera, como medida de reparación simbólica, se espera que se dicte una cátedra sobre los movimientos campesinos a las generaciones más jóvenes para que puedan conocer esta historia que dejó huella en el territorio y en la comunidad.