¡Nueva publicación del CNMH sobre violencia sexual!

Noticia

Autor

Daniel Sarmiento

Fotografía

Daniel Sarmiento

Publicado

04 Jul 2019

¡Nueva publicación del CNMH sobre violencia sexual!

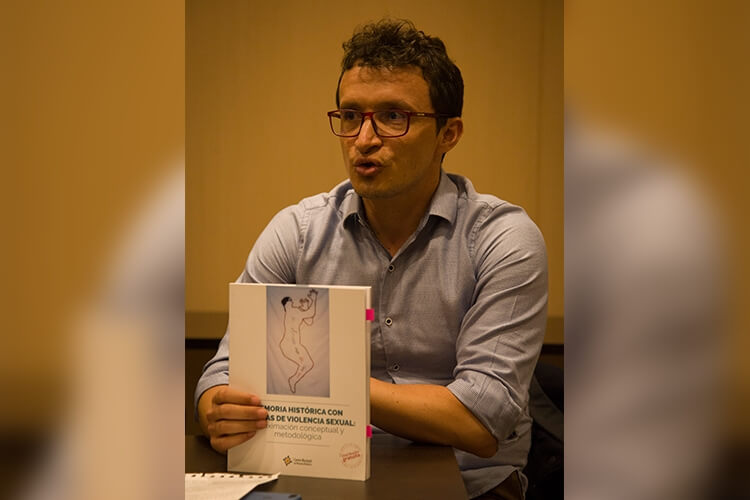

El pasado martes, el Centro Nacional de Memoria Histórica lanzó el libro “Memoria Histórica con víctimas de violencia sexual: aproximación conceptual y metodológica”. Esta guía, posible gracias al apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, contiene herramientas -especialmente diseñadas- para personas interesadas en desarrollar procesos de memoria histórica con víctimas de violencia sexual.

El pasado martes, el Centro Nacional de Memoria Histórica lanzó el libro “Memoria Histórica con víctimas de violencia sexual: aproximación conceptual y metodológica”. Esta guía, posible gracias al apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, contiene herramientas -especialmente diseñadas- para personas interesadas en desarrollar procesos de memoria histórica con víctimas de violencia sexual.- Este lanzamiento, se enmarcó dentro de una serie de acciones que el CNMH, la Unidad para las Víctimas y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, han venido desarrollando para conmemorar el 25 de mayo, Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual con ocasión del Conflicto.

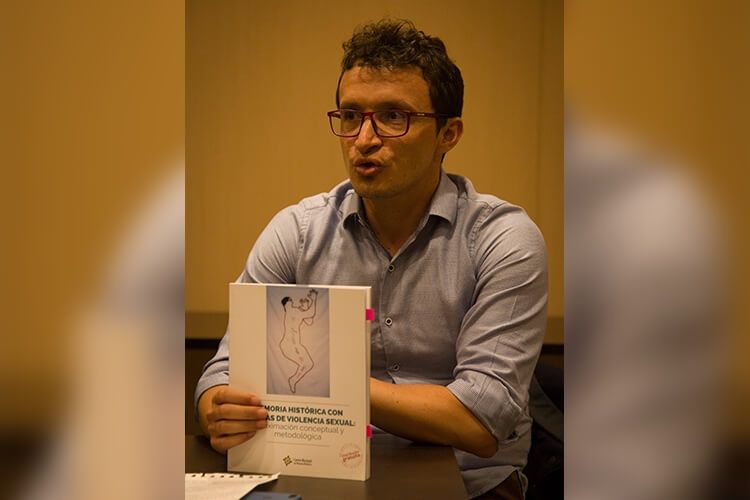

Durante el acto de lanzamiento, realizado en el Salón Dagua de la Unidad para las Víctimas en Bogotá, Marlon Acuña, coordinador del enfoque de género del CNMH, Eva Valencia, miembro del equipo psicosocial de la Unidad de Víctimas, y Leonardo Montenegro, coordinador de los enfoques diferenciales en esa misma entidad, compartieron impresiones sobre el cómo los procesos de aproximación con mujeres víctimas de violencia sexual pueden ser más dignificantes.

-

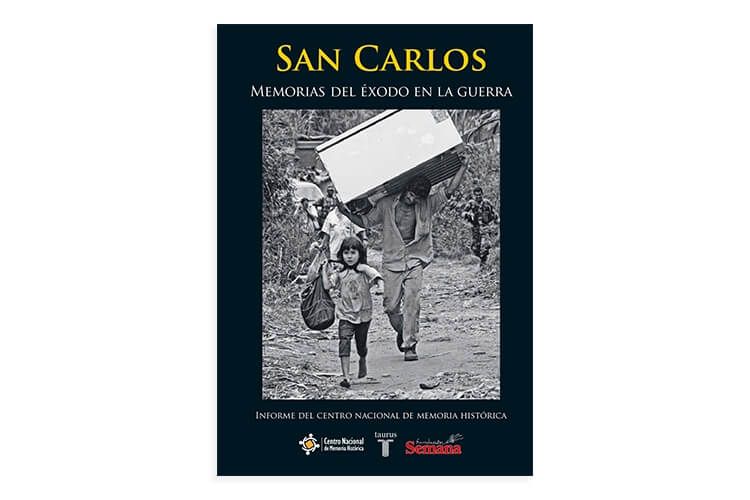

Según el Registro Único de Víctimas, 26534 mujeres han sufrido violencia sexual en el marco del conflicto armado. – Fotografía: Daniel Sarmiento/CNMH

-

El CNMH ha publicado 12 trabajos en clave de género, entre informes y libros de relatos. – Fotografía: Daniel Sarmiento/CNMH

-

El primer capítulo ayuda a comprender qué es la violencia sexual y cómo y con qué consecuencias se ha usado en la guerra. – Fotografía: Daniel Sarmiento/CNMH

Entre los aprendizajes compartidos que dejó la construcción de esta guía, y que fueron expuestos durante el conversatorio, está que cuando se trata de violencia sexual se ha escuchado muchas veces que su atrocidad constituye un espectro de “lo indecible” y que las víctimas no quieren o no pueden hablar de lo ocurrido.

Sin embargo, el trabajo desarrollado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en este tema, muestra que, en los tiempos y condiciones apropiadas las víctimas desean y necesitan hablar.

“Este trabajo se divide en tres partes: una sobre la comprensión del fenómeno de la violencia sexual, otra sobre cómo desarrollar los procesos de memoria y una última que expone sobre los cuidados que deben tener los acompañantes”, sostuvo Marlon Acuña. Así pues, cuestiones como la conformación de los equipos de trabajo, hasta las particularidades de los procesos individuales y colectivos, fueron discutidos durante el evento.

Para Leonardo Montenegro, de la Unidad de Víctimas, la violencia sexual ha sido usada como estrategia de guerra, tanto física como emocionalmente. Entre tanto, Eva Valencia comentó que “en el trabajo con mujeres víctimas han aprendido a escuchar el silencio”. Esto, sin olvidar además que este delito rompe los lazos, la confianza y que en las labores de acompañamiento que se están desarrollando en entidades como la Unidad de Víctimas, el centro de la atención no es el delito, sino escuchar lo que ellas quieren relatar.

La publicación, desarrollada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y posible gracias al apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, también contribuye a la reparación simbólica del daño causado y a ofrecer a la sociedad en su conjunto, una interpretación compleja de sus significados.

Memoria, Mujeres, Reparación, Unidad de Víctimas, Violencia Sexual