- Inicio

- CNMH

Etiqueta: CNMH

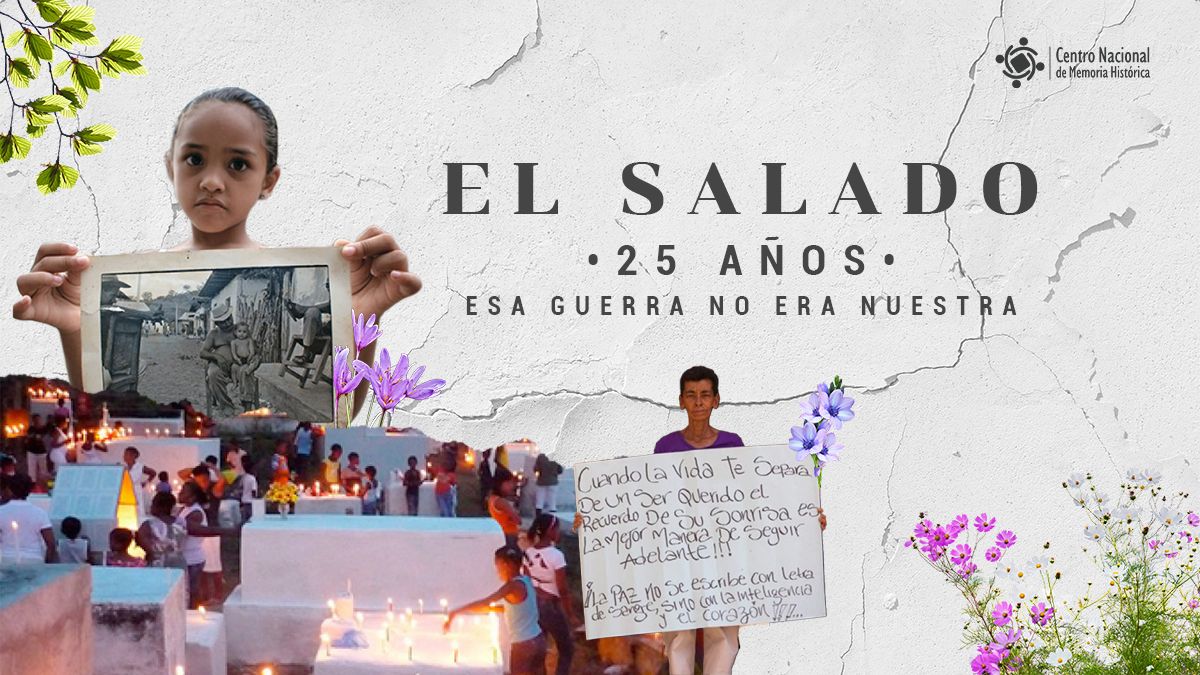

El Salado, 25 años de la atroz masacre

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El equipo directivo del CNMH recibió la visita de la señora Nicole Hofmann, asesora técnica para asuntos de paz y seguridad del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

El Centro Nacional de Memoria Histórica lanza campaña ciudadana de donación ‘Catatumbo en nuestra memoria’

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

En 2018, el pueblo indígena Barí del Catatumbo expulsó pacíficamente al ELN de sus territorios, después de que el grupo armado asesinara a varios de sus miembros.

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

En 2018, el pueblo indígena Barí del Catatumbo expulsó pacíficamente al ELN de sus territorios, después de que el grupo armado asesinara a varios de sus miembros.

Bogotá 29 de enero de 2025.

Link: https://www.laopinion.co/region/los-bari-expulsaron-al-eln

Ahora, en 2025, tras la guerra entre ELN y FARC, el pueblo Barí ha demostrado una vez más su compromiso con la paz y la protección de la vida. Han recibido y protegido a más de 700 familias campesinas en cuatro de sus comunidades, y están prestos a ser mediadores de paz en el conflicto.

Link: https://x.com/rtvcnoticias/status/1883673339375255965?s=46&t=Lhq2J1Ys_Z6PSjuqwz20UA

Todo esto lo han logrado en ejercicio de la defensa de su territorio (Isthana) y bajo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. Es importante destacar que un pueblo de menos de 3.000 personas ha sido capaz de proteger a tantas familias campesinas en sus territorios.

Es hora de que el gobierno nacional y la sociedad colombiana reconozcan y valoren el esfuerzo y la determinación del pueblo Barí en la búsqueda de la paz y la protección de la vida.

Link: https://x.com/aarumbadora/status/1883256445451501726?s=46&t=Lhq2J1Ys_Z6PSjuqwz20UA

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

UNESCO emite certificación al Archivo del conflicto armado interno en custodia del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Velatón en Bucaramanga y Vaki por el Catatumbo

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Catatumbo también es Colombia: Nos vinculamos a la campaña de solidaridad por las víctimas de los recientes actos de violencia en el Catatumbo. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad para que unidos podamos contribuir a esta noble causa.

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica hacemos un llamado urgente para que actuemos frente a la grave crisis humanitaria en el Catatumbo.

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica hacemos un llamado urgente para que actuemos frente a la grave crisis humanitaria en el Catatumbo.

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica hacemos un llamado urgente para que actuemos frente a la grave crisis humanitaria en el Catatumbo.

Bogotá 18 de enero de 2025. La región del Catatumbo está marcada por una histórica violencia. Hoy, una vez más, sus habitantes sufren las consecuencias de un conflicto de más de 75 años que ha dejado profundas fracturas, heridas y dolores.

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica hacemos un llamado urgente al país y a la comunidad internacional para que actuemos solidariamente frente a esta grave crisis humanitaria.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las memorias y la verdad, y exigimos que se garanticen las condiciones para que las víctimas puedan ejercer sus derechos y construir un futuro en paz.

En nuestras redes y en la página del CNMH estamos haciendo visibles las afectaciones, las luchas y las resistencia de nuestros y nuestras compatriotas del Catatumbo frente a las violencias ocasionadas por todos los actores del conflicto armado interno.

Estamos convencidos que la construcción de la paz en Colombia solo es posible si abordamos las causas estructurales del conflicto y garantizamos la no repetición.

acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional

Comunidad embera chamí recibió mural de memoria en Caldas

Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.

Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal

Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.

Código Postal: 110421

Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Línea gratuita: +57(601) 7965060

Línea anticorrupción: +57(601) 7965060

Correo de notificaciones judiciales:

notificaciones@cnmh.gov.co

Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD

Canal denuncias posibles actos de corrupción de colaboradores: soy.transparente@cnmh.gov.co