Del 12 al 22 de octubre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) participó en el evento literario a partir de talleres, lecturas y muestras artísticas que destacaron las labores de memoria y de esclarecimiento de la verdad en el contexto del conflicto armado en Colombia

En 1970, Germán Barrios, un joven de 15 años, llegó a un puerto de Cartagena y se metió como polizón a un barco que tenía como destino Londres. Su costumbre de inmiscuirse donde no debía para viajar y recorrer el mundo, lo llevaría, tiempo después, a cantar en una tarima al lado de Mick Jagger, el conocido vocalista de los Rolling Stones.

La voz del oriundo de Armero (Tolima) se volvió icónica y, con el tiempo, aprendió a tocar distintos instrumentos, convirtiéndose en una estrella de rock. En la década de los 70, el joven acompañó a distintas bandas como Creedence Clearwater Revival, Black Sabbath, Led Zeppelin y Pink Floyd. «Mi papá fue muy conocido en ese medio, pero en Colombia pasó desapercibido», señaló su hijo Paul Barrios.

La historia de Germán por las tarimas del mundo acabó en la década de los 2000, cuando regresó a Colombia para dedicarse a la siembra de café. «En 2008, mientras trabajaba en eso, lo raptaron y lo desaparecieron», precisó Paul, durante una charla del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en la Feria Internacional del Libro de Cali (FILCali).

Conoce también las actividades realizadas en el marco de la Semana de los Archivos.

Los asistentes al conversatorio quedaron sorprendidos cuando supieron que la historia de Germán Barrios en el mundo del rock no era real. «Lo primero que les conté es ficción porque en Colombia estamos llenos de relatos de víctimas y de personas desaparecidas que se quedan en las estadísticas», explicó Paul, frente a su propósito de volver a humanizar el nombre de su padre.

—Esta ficción es un relato sobre quién fue él y quién pudo ser— manifestó el artista frente a su obra Cuerpo, espíritu y burocracia, disponible en la Casa de las Memorias del Conflicto, en Cali.

El proyecto artístico de Paul Barrios representa una de las maneras en que las víctimas han logrado resignificar sus historias de dolor e impunidad. Entre el 12 y 22 de octubre este tipo de relatos fueron los protagonistas durante la FILCali, en el stand del CNMH. Por medio de talleres, lecturas, conversatorios y muestras artísticas se destacaron los esfuerzos por trabajar en la memoria, el esclarecimiento de la verdad y la resistencia con ocasión del conflicto armado.

«¿La verdad para qué?»

En la imagen, uno de los asistentes al taller «¿La verdad para qué?», liderado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH en la Feria Internacional del Libro de Cali.

En la imagen, uno de los asistentes al taller «¿La verdad para qué?», liderado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH en la Feria Internacional del Libro de Cali.

En el stand del CNMH hubo una actividad rompehielos que le recordó a los asistentes momentos de su infancia. Eran alrededor de doce personas que formaron tres equipos: las luciérnagas, las salamandras y los osos, y cada uno competía para ganar un stop. No obstante, no jugaban con las tradicionales categorías de «nombre, color, fruta, ciudad», sino que debían escribir diez palabras en las que pensaran cuando escucharan los términos paz, justicia, acuerdo y verdad.

Conoce también los procesos que llevamos a cabo en la Temporada de Letras de Ipiales.

La actividad «¿La verdad para qué?», organizada por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH, tenía como propósito acercar a las personas a esos conceptos de una manera dinámica. Después de terminar el juego, cada uno de los integrantes de los equipos reflexionó sobre lo que consideraba qué era la verdad y por qué era importante en sus vidas.

El ejercicio sirvió para reconocer que cada persona tiene una percepción diferente de la verdad, pues «es necesario entender en el fondo qué creemos», puntualizó Saraya Bonilla, profesional de la DAV. También los asistentes conocieron por qué esas perspectivas son fundamentales para la construcción de la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica.

Durante la presencia del CNMH en la FILCali, la Dirección de Acuerdos de la Verdad realizó distintos conversatorios en los que habló de esas tres dimensiones de la memoria y por qué eran necesarias a la hora de construir sus investigaciones e informes. «Cuando se habla de esclarecimiento de la verdad es crucial tener un rigor metodológico», precisó Maritza Villarreal, vocera de la DAV.

Las palabras de Saraya y de Maritza fueron escuchadas en el conversatorio «Voces y metodologías del esclarecimiento de la verdad sobre el origen y la actuación de los grupos armados ilegales». En ese espacio, los caleños conocieron la labor que efectúa la DAV al recibir y contrastar los testimonios de las personas desmovilizadas de estructuras paramilitares que se acogieron al Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad.

«Resistir en la memoria e incidir para la búsqueda»

En la imagen, los panelistas Yenith Marcela Giraldo y Marvin Castro, en el conversatorio «Resistir en la memoria e incidir para la búsqueda. El caso del estero San Antonio, una lucha por la dignidad humana».

En la imagen, los panelistas Yenith Marcela Giraldo y Marvin Castro, en el conversatorio «Resistir en la memoria e incidir para la búsqueda. El caso del estero San Antonio, una lucha por la dignidad humana».

La Dirección de Construcción de Memoria Histórica del CNMH también tuvo varios espacios durante la FILCali y uno de ellos fue el conversatorio «Resistir en la memoria e incidir para la búsqueda. El caso del estero San Antonio, una lucha por la dignidad humana». La charla estuvo enfocada en la historia de desaparición forzada en este paraje de trece kilómetros, ubicado en Buenaventura.

El estero San Antonio era un lugar utilizado para pianguar, pescar y sembrar coco. «Como allí no habita gente, los grupos armados lo empezaron a usar para desaparecer cuerpos», indicó Yenith Marcela Giraldo, integrante de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana (Cepac). Las estructuras ilegales llevaron a las víctimas en bolsas plásticas, e incluso algunas personas estaban vivas «y fueron amarradas a los manglares», agregó.

Con este tipo de violencias los habitantes de Buenaventura han tenido un duelo suspendido. «Para el pueblo afro, la vida une a la muerte y la muerte une a la vida —explicó Giraldo—. Quienes fallecen se vuelven nuestros ancestros y nos acompañan en el camino». Con la desaparición forzada, esos rituales y lazos entre la comunidad se rompen, pues ya no hay ni siquiera un velorio que puedan hacer.

La comunidad ha buscado la manera de resistir ante este flagelo y reconoce como un logro la audiencia de medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para iniciar las labores de búsqueda en el territorio. «Es la primera vez en el mundo en que se haría esta labor bajo un manglar», dijo Marvin Castro, integrante de Corporación Memoria y Paz (Cormepaz).

Si bien los habitantes de Buenaventura siguen a la espera de encontrar los cuerpos de sus familiares, las voces de resistencia de líderes y lideresas como Yenith y Marvin han empezado a resonar. En esta ocasión tuvieron un espacio en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la Feria del Libro de Cali, donde durante doce días se abrió la escucha a «Todas las memorias, todas».

Durante la firma del memorando, la directora general del CNMH reconoció la necesidad de vincular a los firmantes de paz a los procesos de construcción de memoria. Foto: Camila Galindo

Durante la firma del memorando, la directora general del CNMH reconoció la necesidad de vincular a los firmantes de paz a los procesos de construcción de memoria. Foto: Camila Galindo

En la imagen, uno de los asistentes al taller «¿La verdad para qué?», liderado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH en la Feria Internacional del Libro de Cali.

En la imagen, uno de los asistentes al taller «¿La verdad para qué?», liderado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH en la Feria Internacional del Libro de Cali. En la imagen, los panelistas Yenith Marcela Giraldo y Marvin Castro, en el conversatorio «Resistir en la memoria e incidir para la búsqueda. El caso del estero San Antonio, una lucha por la dignidad humana».

En la imagen, los panelistas Yenith Marcela Giraldo y Marvin Castro, en el conversatorio «Resistir en la memoria e incidir para la búsqueda. El caso del estero San Antonio, una lucha por la dignidad humana».

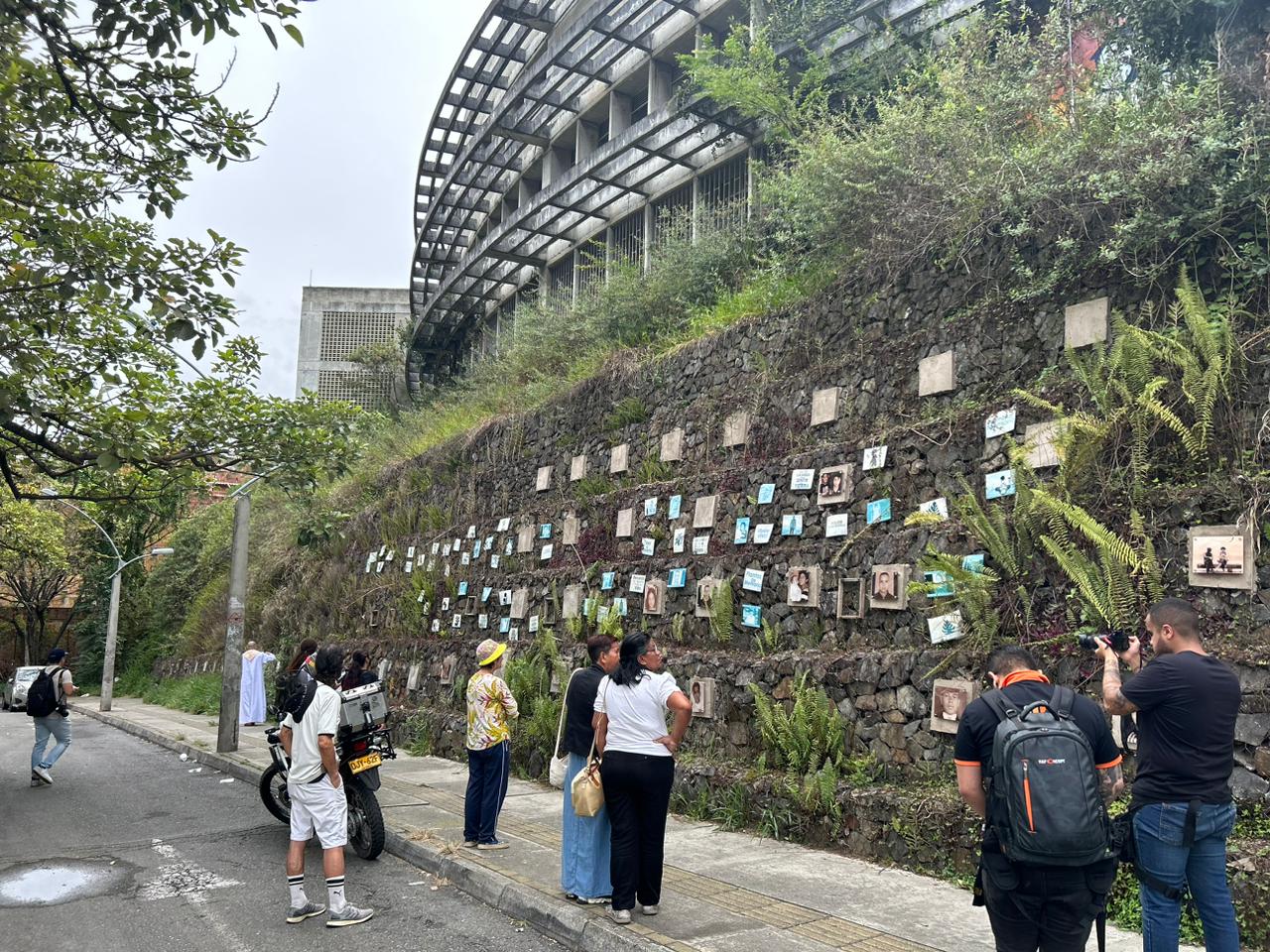

Taller de escritura realizado en el marco de la conmemoración por los 21 años de la Operación Orión

Taller de escritura realizado en el marco de la conmemoración por los 21 años de la Operación Orión Las personas acuden al Cementerio La América de la Comuna 13 para iniciar los actos de conmemoración por los 21 años de la Operación Orión

Las personas acuden al Cementerio La América de la Comuna 13 para iniciar los actos de conmemoración por los 21 años de la Operación Orión